|

|

|

|

1 ... 3 4 5 6 7 8 9 ... 49 Табл. 3. - В в о 3 в ССГ Р п а !к д а к а корунда в т. Б1:д материала В кусках: наждак корунд Молотый: наждак корунд . 1 832 3 ! О 263 ; о Цены в 1927 году были: на юнгноафрикаи-ский корунд (крупнозернистый)-54 фн. ст. за кор. т; на турецкий и греческий наждак 16-17,50 фн. ст. за т. Корунд применяется в качестве одного из природных абразионных материалов (см.) и в ювелирном деле (см. Драгоценные камть). Лит.: Федоровский 11. М., Минералы в промышленности II сел1,ском хозяйстве, Годовой обзор минер, ресурсов СССР за 1926/27 г. , стр. 511-512, Д., 1928 (литература); НИ ,т. 1, стр. 33-34 (литература); Коптев ы-Д в о р н и к о в ы Е. и В., Некоторые новые данные о корундах Урала, МС , 1929, 1; Pratt J. И., и. S. Стео1. Survey, Bull.*, Wsh., 1906, 269: Hall A. L., <South Africa Geol. Survey, Memoirs*, Pretoria, 1920. H. Федоровский. КОРЧЕВАНИЕ ПНЕЙ. Способы К. п. можно разбить на следуюндие главнейшие категории. 1) Удаление пней простейшим орудием-рычагом (вагой), применимо при корчевании небольших пней с неглубокой корневой системой; развиваемое при работе рычага усилие в зависимости от устройства колеблется от 2,5 до 4 т. 2) Корчевание б. или м. сложными машинами, действующими по принципу: а) виита (машина Листа, Беннета и др.), б) системы зубчатых колес (машина Шустера, домкраты), в) рычага, входящего составной частью в механизм машины (машина Девис-Веннета, фрикционная машина Фаркуера), и г) гидравлич. пресса (машина .Мальсбурга); усилия в этих машинах весьма разнообразны: машина Шустера развивает силу до 5 т, машина Девиса-Беннета до 16 т, машина Мальсбурга до 25 т. 3) Корчевание вбротами (машины: Беннета, Фат-лес, Пипера, Ми льна, Монарх , Геркулес ); эти машины получили в настоящее время наибольшее распространение. 4) Удаление пней взрывами. Успешность применения всех перечисленных способов зависит: а) от свойств грунта--его связности и от тех факторов, к-рые эту связность изменяют в ту или другую сторону; успешность работ растет от тяжелых глинистых почв, через суг.тинки и супеси, к боровым пескам; наибольших усилий требует К. п. на сухих глинистых и на промерзших мокрых почвах; б) от глубины почвы, поскольку эта глубина определяет длину корней; в) от свойств тех пород, пни к-рых корчуются; легче всего корчуются пни древесных пород с поверхностной, неглубокой корневой системой (ель, иихта, осина, ольха, береза и другие) и труднее всего-ини пород с глубоко уходящими в почву стержневыми корнями (дуб, сосна, лиственница и др.); следует однако отметить, что на мелких почвах с каменистой подпочвой, с близкими грунтовыми или застойными водами корневая система всех древесных пород приобре- тает стелющийся поверхностный характер; г) от состояния, в к-ром находятся 1сорчуемые пни,-свежие пни корчуются много труднее, чем пни деревьев, срубленных несколько лет тому назад, и д) от диаметра пня. Приведенными условиями определяются выбор приема корчевания, а также и время производства самой операции. При корчевании толстых пней пород со стерл-спевыми корнями следует применять, особенно при обширных расчистках, более сильные машины- вороты, а самые работы выполнять весной, когда почва уже оттаяла, но не вь1-сохла. На расчистках мелкого леса выгоднее ограничиться простейшими орудиями корчевания. Весьма существенную операцию при К. п. каким бы то ни было способом представляет обрубка тяжелым топором или широкой, острой мотыгой боковых корней удаляемого пня: обрубка разрушает связь пня с почвой, мешает образованию больших земляных глыб при выворачивании пня, уменьшая тем самым постедующую работу по заравниванию ям на месте выкорчеванных пней. Для удобства работы топоры следует насаживать на д.тииные топорища; обрезку корней следует вести поближе к местам выхода корней из пня. При корчевании пней рычагом, последний применяют или вручи у ю или с л о-ш а д и и о й тягой. В первом из упомянутых двух случаев, когда рычаг применяют вручную, его подводят заостренным концом под один из наиболее прочных корней ння и, подложив под работающий конец рычага поблшке к пик обрубок дерева (упор), нажимают на свободный конец его; после нескольких перестановок рычага извлекают пень из земли. При выкорчевывании иней рычагом требуется, чтобы 1 - 2 человека находились у рычага, а один у ння. Самый рычаг де.яают из дерева упругой породы, длиной от 4 до 5 м, толщиной ок. 15 см; комлевой конец рычага затесывают. Во избежание соскальзывания заостренный конец оковывают полосовым железом толщиной в 5 мм, а железную оковку, лежащую но верхней грани конца, зазубривают. Более успешно К. п. идет при работе одновременно двумя рычагами. Неудобство описанного простого рычага проистекает от его длины: при работе противоположный от пня конец рычага приходится весьма высоко поднимать, причем рычаг легко скользит по упору. Для устранения этого недостатка В. Ключарев видоизменил работающий конец рычага, снабдив его вместо простой оковки прочным железным крюком, а для зацепления за пень приспособил особый якорный крюк, соединяемый с крюком рычага при помощи разборной цепи. Для облегчения передвиясения рычага употребляют колеса, которые в известной степени, именно при корчевании небольших пней 0 15-20 см, могут слулдать и упором для рычага. Более сложные рычаги Менара и Бал^а-ка применимы только при корчевании небольших (0 до 12-15 см) пней. Продуктивность работы рычагами, по Е. П. Жуковскому, выразилась следующими числами выкорчеванных пней, приходящимися на 1 че,1. в денЕ. в зависимости от диам. пней (в с.х).

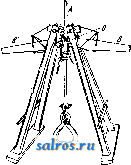

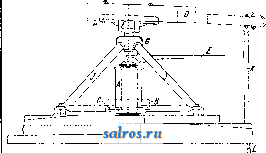

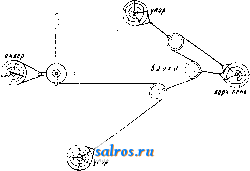

Расход рабочей си.лы на 0,09 jvi площади сечения пня определяется 0,15 чв-д. при пнях 0 8-22 см и до 0,35 чв-д. ири пнях 0 100 см и более. Отклонения в сторону увеличения или уменьшения от средних величин м. б. допущены от 20 до 50%. Во втором случае рычаг рабочим концом прикрепляют при помощи цепи с крюком к пню и, перемещая лошадиной тягой рычаг в горизонтальном наиравлепии вокруг пня как оси, выкручивают пень из земли. К таким машинам принад.тежит американ. кор-недер. При пнях диам. 35 см этим снарядом можно извлечь в день до 70 пней. Простым - прибором в этом же роде является лесной зубодер, или вертел-ка, пригодный однако только для небольших пней (фиг. 1). О машинах, служаип1х для корчевания стоячих деревьев, см. Валка деревьев. К более сложным корчевальным приборам принадлежат машина Листа и французская корчевальная машина; обе они построены на принципе работы винта. Машина Листа (фиг. 2) состоит из стоек А с упорными подушками В внизу, а вверху с чугунной насадкой С, через к-рую пропущен вертикальный винт Е с крупной прямоугольной нарезкой. Винт Е на нижнем конце имеет два крюка, к к-рым прикрепляется цепь для подхватывания пня. На винте Е имеется гайка с храповыми зубьями с наружной стороны. Гайка заключена в чугунную зажимную коробку. Снаряд приводится в двиичение при помощи рычагов, свободно продвигающихся в кольцах. Для работы его устанавливают на,д пнем, под лапы itoToporo пропускают цепи. Подъемная сила машины может достигнуть 24 ш. Недостатком машины, общим д.ля машин 2-й группы, являются громоздкость, большая потеря времени на установку; специальным дефектом винтовых машин является значительная потеря на трение при работе винта. В машине Шусте-ра цепь, к-рая прихватывает клещами пень, навертывается на горизонтальный вал, приводимый в двиление бесконечным винтом от рукоятки. Подъемная сила достигает 5 т, а производитспьность в рабочий день-40-f-50 иней диаметром до 22 см. Недостатки машины-недостаточная длина цепи, малая высота подъема, возможные нарушения сцепления бесконечного винта с зубчатым колесом. От этих недостатков свободна корчевальная машина Фаркуера (фиг. 3). Опуская и поднимая попеременно рычаги В и В', благодаря трению стерж-  Фиг. 2 ня ,.4 о кольцо О, можно поднимать стержень вверх и за ним поднимать подхваченный стальными клещами пень. При длине рычагов 3,5 ju сила, действующая на ось стержня, в 123 раза больше силы, приложенной к концу рычага. Производительность машины при 4 рабочих-до 24 пней диаметром 22-27 см. Машина Девис - Беннета распространения не получила из-за целого ряда недостатков, крайне понижающих производительность машины (малоподвилшость, неудобство работы, громоздкость). К 3-й группе машин принадлежат корчевальные вороты, работающую часть которых размещают при К. п. не иод удаляемым пнем, как это имеет место в описанных выше машинах, а в некотором отдалении . Поэтому вороты действуют в горизонтальном направлении, валя пень на бок и одновременно вытаскивая его при помощи канатов, цепей или тросов, наматываемых обычно на вертикальный вал ворота. Отсюда-необходимость прочно укреплять ворот на земле или при помощи кольев, забиваемых в грунт, или (чточаще)прикреплением ворота к якорному пню. Преимущество этих машин- ббльшая портативность, возможность охватить из одного положения ворота несколько корчуемых пней, большее удобство манипуляций, не затрудненных, как в машинах 2-й группы, по мере вытаскивания пня, особенно при наличии больших боковых корней-лап. Простейший самодельный ворот состоит из системы цепей, к одному концу  Фиг. 3.  Фиг. 4. К-рых прикреплены лесные когти , а к другому ручной или конный ворот. Все деревянные части изготовляются из дуба и имеют следующие размеры: диаметр вала 20 см, длина вала 1,5 jn; боковые стенки 50 х 200 мм и высотой 1 Л1. К недостаткам такого ворота относится отсутствие тормоза и холостого хода у барабана. Более совершенными ЯВ.11ЯЮТСЯ корчевальные вороты Монарх и Ми льна. Машина Монарх состоит из а) барабана, на к-рый наматывается цень, б) оси, связанной с храповым колесом и укрепленной в раме, и в) водила для вращения ба- рабана. Машина изготовляется различных размеров и требует для работы 1 - 2 лошадей и 4-6 рабочих. Корчевальный ворот   Фиг. 5. Мильна (фиг. 4) работает при помощи барабана к-рому сообщается вращение посредством зубцов В, оседающих на чугунную тарелку С. Расцепление ворота от привода производится при помощи рычага Е. Прочие обозначения: F-головка вертика.11ьного вала; Н - корытце, в котором закрепляется дышло D; G-кольцевой подшипник, охватывающий вертикальный вал; J-трубы, составляющие четырехстороннюю станину; К-волокуша с наконечником L для задержания обратного хода водила. На фиг. 5 показана маип1на <Гepкyлec-i , сконструированная це:и1ком из стали. Она крепится к анкерному нню при помощи раздвшкной нетли, садящейся на канатное седло колонки А. Механизм для расцепления барабана от водила состоит из подъемной зубчатой муфты, сцепляющейся с внутренней зубчаткой барабана. Расцепление производят при помощи рычага с эксцентриком, опирающимся на неподвижную поверхность рамы машины. Верхнее хра- повое зацепление состоит из Фиг. 6.  Фиг. 7. 2 храповых собачек h, падающих на зубцы к, расположенные в кольцевой канавке верхней части барабана. Во время холостого хода можно шпильками Ъ удерживать собачки в приподнятом положении. В Германии принят ручной корчевальный ворот. При К. п. обычно этот ворот или закапывают основанием в землю или привязывают к наиболее крепкому (анкерному) пню, находящемуся в центре пней, подлежащих корчеванию; обычный радиус действия машины 50 Ч- 60 м. Машину к анкерному пню прикрепляют при помощи петли из стального троса. Установив машину, разматывают с барабана канат и набрасывают fp/iv пень Фиг. 8. конец его с удавной петлей на корчуемый пень возмол-сно выше, для увеличения опрокидывающего момента. Если пень частью уже сгнил, захватывают его не петлей, а кошкой. Иногда для облегчения К. п. под-кладывают чурбак (фиг. 6) и, делая для него зарубку е или вбивая костыль %, укладывают канат по направлению ЬсЪа. На фиг. 6 также показан франц. способ, при котором чурбак заменяется треугольником, а равно видны подрубка корней и окопка их. Схемы сцеп-.тения каната с ннем, анкером и упорами показаны на фиг. 7, когда корчуемый пень находится в стороне; на фиг. 8 представлена установка при корчевании крепких ппей; на фиг. 9-установка, где выигрыш в силе получается меньший, чем на анкер  фиг. 8; на фиг. 10 дана установка с двумя блоками, а на фиг. 11с тремя, что дает еще больший выигрыш в силе. Для уменьшения (укорачивания) длины каната при близком расположении корчуемого пня от анкерного  анкер Фиг. 10. применяют особый выключатель. При отсутствии естественного анкера (если нет крепкого пня) ворот прикрепляют к анкеру из кольев (5-6 шт.). Расстояние мелоду кольями берут 1,5-2 ж\ колья забивают в землю на 50-60 сж\ толщина кольев 9-i-12 см. Укрепление цепи на искусственном анкере производят, как показано на фиг. 12, где JV.- доска, Р-колья и п-цепь. КОРЧЕПОДЪЕМНИК Особое видоизменение описанных приемов представляет К. п. при помощи тракторов, именно лебедок, приводимых в движение мотором трактора. Преимущества этого способа-подвижность, устранение сложных анкерных укреплений, отсюда быстрота корчевания. Мощность трактора, особенно ири  Фиг. 11. по;1ьзовании системой блоков, вполне достаточна для выдергивания пней любых размеров. Подробности см. Тракторы. При К. п. взрывчатыми веществами патроны с взрывчатыми веществами (аммоника-юцит, азотнокислый аммоний, нитротолуол, нсушкит, динамит, пикриты, тол, сикрит, лавдкий воздух) закладывают под пень. Взрыв производится при помощи капсюлей с гремучей ртутью и бикфордова шпура. Жушкитом одни корчевальщик моладт в день взорвать до 25 крупных (0 до 70 см) иней и до 50 пней средних размеров (0 до .30 см). Существенными для успеха дела условиями являются правильная дозировка взрывчатых веществ и выбор места для зак.тадки патрона. При малых зарядах происходит часто только раздробление пня, корни же остаются в земле. При зарядке в 400 г лабори-та Калачеву удавалось в 1925 г. раздроблять и выбрасывать с корнями крупные пни дуба, бука и чинары. Распространению этого способа мешает дороговизна взрывчатых веществ, опасность хранения и употребления последних, а также необходимость располагать квалифицированным персоналом. Лит.: Д е б у К. И., Корчевание. Машины, орудия и приспособления для разделки земель из-под леса и зарослей, М.-П., 1923; К о к о у л и н В. II., Техника лесных расчисток, П., 1918; ГлуховМ., Г о м и л е в с к и й В. и др.. Коренные улучшения в сел. хоз., стр. 16, СПБ, 1913; Плотников С, Разделка и использование степных и лесных пустошей, М., 1926. А. Калабугин и В. Доибровсний. НОРЧЕПОДЪЕМНИН сж.Еарчеподъемники. КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ, средства, имеющие назначение поддерживать и усиливать внешнюю красоту тела и форм че.товека. Характерной особенностью К. п., в отличие от фармацевтических препаратов аналогичного назначения, является приятный запах. От парфюмерных изделий К. п. отличаются тем, что первые действуют только  Фиг. 12. на органы обоняния, для вторых же запах играет лишь побочную роль. Точного разграничения между теми и другими провести нельзя, т. к., не говоря уже о чисто косметич. действии применяемых в парфюмерных изделиях растворителей и носителей ароматов (спирт, жиры), и сами душистые вещества (эфирные масла, смолы и т. п.) проявляют косметич. действие. Проф. Г. Пашкис и Трут-вин делают попытку выделения к о с м е т и-ческой химии в специальную отрасль, в задачи которой входят, с одной стороны, выявление путем анализа и изолирование действующих начал из общепризнанных косметич. средств и препаратов, а с другой- изыскание новых препаратов, имеющих косметич. свойства. В этом отношении косметическая химия примыкает к нек-рым отделам фармакологии, фармакогнозии, фарма-цевтич. химии и парфюмерной химии. Изготовление К. п. в крупных государствах получило за последние годы характер фабричного производства. Такой концентрации этой отрасли промышленности способствовали усилившийся спрос, общее развитие производственной техники с выпуском машин-автоматов большой производительности и рас-пщрение значения научных основ косметики. В связи с этим стал изменяться и состав К. п., принимая характер научно обоснованных лечебно-профилактич. и гигиеническ. препаратов, производимых в санитарно благоустроенной обстановке из тщательно контролируемых по качеству материалов. Благодаря усилению производства и широкому распространению К. п. правительства большинства культурных стран, в целях борьбы с ядовитыми или антисанитарными косметическими средствами, ввели обязательный аналитический контроль качества обращающихся на рынке изделий и издали ряд обязательных постановленихЧ, регламентирующих состав К. п. Производство парфюмерно-косметических изделий в РСФСР регламентируется обязательным постановлением ВСНХ СССР № 102 от 15/IX 1924 года, приказом по ВСНХ СССР № 881 от 27/VII 1926 г. и положением Наркомздрава РСФСР о порядке выдачи разрешений на производство и обращение косметических и гигиенических средств-от 16Д1 1929 года. Классификация К. п. По своему назначению К. п. могут быть разделены на средства гигиеническ о-п рофилактические, для общего ухода за телом, и средства л е-чебнЫе и маскирующие, служащие для устранения или маскирования имеющихся дефектов или физических аномалий: сюда относятся средства против сухости, шелушения, сальности и потливости кожи, против угрей, бородавок, веснушек, мозолей, перхоти, излишней волосистости и дурного запаха, а также краски для волос, гримы, белила и румяна. Произвести классификацию К. п. но их физическ. состоянию затруднительно; поэтому их распределяют по совокупности свойств, состоянию и назначению на следующие группы. Жидкости и эмульсии для смягчения кожи, содержащие по преимуществу воду, спирт и глицерин с примесью тех или иных медикаментов. Кремы для кожи лица и ру к-препараты мазеобразной консистенции, представляют собою смеси животных, растительных или минеральных жиров и масел, иногда с примесью воды,глицерина и медикаментов. Различают кремы жирные, глицериновые и сухие. Жирные кремы, назначаемые при сухой коже, часто содержат ланолин, глицерин, цинковые белила, крахмал, медикаменты и пр. Характерным для кольдкремов является содержание в них пчелиного воска и воды. Сухие крем ы (не жирные) содержат частично омыленный стеарин и глицерин. Глицериновые кремы имеют в своей основе глицериновое желе, так называемый глицероль, получаемый прибавлением 5-6% крахмала к нагретому глицерину или сплавлением глицерина с мылом. Жидкие кремы для кожи-эмульсии-так называемое молоко ; основой их служит жирно-мыльная эмульсия. М а с л а и по .vt а л ы ( л п вол о с - служат для придания волосам блеска и ч.лаетичиости и против сухой nej)X0TH; представляют собою смесь растительных и животных жиров, иногда с примесью медикаментов . Пудра для лица - служит для предохранения кожи от внешних воздействий. Пудра представляет собой ароматизированную смесь тонко раз.моло-тых и тщательно просеянных минеральных и органич. веществ. Составными частями пудры мог'ут служить: тальк, крахмал, ликоподий, цинковые бе-пила, углекислый цинк, стеариновокислыГг цинк, углекислый магний, стеариновокислын магнпн, мел, фосфорнокис-.1Шй кальцин, каолин, фиалковый корень, основной солянокислый и ociTOBHoii азотнокислый висмут. Для нюансирования нудры употреб.ляются пли безвредные минеральные краски (охра, мумия, сиепна) или органические красители, осажденные на талыге. При значительном содержании крахмала и сухости пудры наощупь пудра носит название рисовой; при значительном содержании каолина, creajiara цинка и цинковых белил пудра де.тгается наощупь более жирной, .гучше прилипает к коже н носит название я;ирнон пудры. Пудра ж и д к а я представляет собою суспензию цинковых беяпл и основных солей вис-.мута в водном г,-п1церине. Иногда под названием жи;г,-Koii пудры выпускается раствор антифебрина, остав-лпющи11 на кон;е, после улетучнваиия растворителя, тонкую бе.г1ую пленку; такая п,удра вредна, т. к. закупоривает поры кожи. I р и м ы и к раек и д.;1я .лица и губ (сюда тк огиоснтсп румяна и бели.[1а). Грим театра л ьи ы й готовится в палочках или в таблетках; состоит из жирной основы и твердо11 базы, тщательно смешанных и растертых. Жирная основа состоит из смеси растительных и минеральных жиров и масе.! иногда спри.мссью воска, ланолина, спермацета и др. Твердая база составляется из смеси талька, цинковых бе-,1ил, каолина, мела, осповпого азотнокислого висмута с различными минеральными красками и.ли оса'гкдеп-иымн на сернокислом барин органнч. красите.лями. Г у б и а я пома д а-то тс, что и грим, обычно красного цвета раз.пичпых оттенков или бесцветная (кели служит только с лечебной целью, против рас-трескиванпя губ). Ант и г р я м-.масса для снятия грима-готовится из косметическ. са.ла, масла какао пли вазелина сплавлением н разливается в жестяные банки или ({юрмуетсп в виде палочек. Румяна в порошке представляют собою бо.льшей частью тальк, окрашенный раствором кармина или эозина, высушенный, размо.лотый н просеянный. Твердые румяна готовят в виде жирной пудры, окрашенной в тот и.чи иной цвет, и сильно прессуют на спецпа.;1ьных штампах или /ке замешивают в виде теста, формуют из него пластинки и сушат. Жирные румяна приготов.ляют-еи смешением окрашенной пудрообразной основы со сплавом воска и вазелина. Жидкие румшга представляют собою аммиачньн! раствор кармина шли епирто-гл.щериновый раствор безвредных органических красителей. Белила для л и ц а аналогичны руми-на-м, но вместо красите-чей содерн ат или цинковрле 01 лп ta или же основные co.ih висмута. К а р а н д а-ш п для бровей и р е с н и ц-жирные шти(1)ты разного цвета; для окраски в черный цвет применяют голландскую сажу, в коричневый и русый-умбру и жженую сиснну. Средства д .л я зубов: эликсиры, пасты, порошки и мыла. 3 у б н о й н о р о ш о к-обычно представляет собою химически чистый (осаиаденпьи!) :ч1М1, иногда с углекис.тгым магнием или другими примесями, отдушенный мятным маслом, менто;гом, анисовым и другими эфирными маслами. Некоторые специальные сорта зубных порошков содержат вместо мела толченый древесный уголь, другие сорта содержат мыло в порошке, переписные соли, вяжущие веи;ества н прочие примеси. Зубная паста - хорошо промешанная тестообразная масса, пакуемая но преи.му-ществу в тубы, состоящая из химически чистого мела или у1лекислого магния, }; которым для сохранения пастообразного состояния примешаны п.ли глицериновое желе (глицероль) или --ко вода, сгущенная мылом, трагакантом и.пи медом. Отдушка зубной пасты аналогична отдушке зубпого порошка. Применяются в виде примеси нек-рые вяжущие, дезинфицирующие или перекисные вещества. Зубной э л и к с и р- спиртовые жрщкости, содержащие в растворе: а) эфирные масла-мятное, анисовое, фенхелевое. гераниевое, гвоздичное, иланг-и.ланг и др.; б) синтетические душистые вещества-менто.гг, эвгенол, евка,пиптол, гераниол, тимол, метнлсалицилат н др. и в) дезинфицирующие вещества-салол, салициловую к-ту и др. Краски д л я в о л о с. Различают краски, постепенно окраигавающие до же.лаемого оттенка (восстановители) и мгновенно окрашивающие в .любой цвет. Наилучшим методом в настоящее время считается окраска волос натуральными краснтелгши-восточны- ми травами: хной и репгом, которые в комбинатщи могут давать любые оттенки. Действие красок, выпускаемых косметическими п1)оизводствами, основано г.л. обр. на осаждении на волосах тех или иных .металлических пигментов. Нанбо.льшим распространением пользуются краски, содер-жащне соли серебра. Средства для ногте й. Различают следующие группы препаратов. 1) Для удаления кожицы вокруг ногтя применяют растворы щелочей или к-т. которые разрыхоляют кожицуитемспособствуют легко.му удалению ее. 2) Сред,етва для придания блеска ногтя.м: а) в виде порошка-состоят из смеси .мела, цинковых бсиил, талька, каспина, двуокиси о.пова и т. п.; б) те же по-лировочные материалы могут служить матс-pua-jTOM д.чя изготоп,ления пасты, каранда1пе11 шт /кидкости для по.лировки 1гогтей; в) лаки для ногтеГг представляют собою растворы цел.люлоида (обрезков) в ацетоне и алшлацетате. .3) Средства для придания ногтям эластичности и белизны: для придания эластичности ногти смазывают Нхириым гфемом, д.ля придания же ям белизны употребляют растворы перекиси водорода. Средства от пота м. б. в виде жидкостеГ! или порошков; они содержат главн. обр. дезинфицирующие или дубящие вещества, назначение которых уменьшить выводные канальцы потовых же.лез. Средства для удаления волос (д е-п и л а т о р и и)-смесь сернистых бария, стронция или ка.ггьцня с крахмалом н цинковыми Оелила.ми. Соли для в а н н-слу;кат д-ля ароматизации воды и смягчения ее. Основой таких солен служат по преимуществу-бура, сода, двууг.лекпслая сода, а также и глауберова соль. лМ и н д а л ь н ы е отруб и-упот1)еб.11яются для умываний; изготовляются из смеси натура,льных мин-дальпых отрубей, мы.льиого порошка и отдушки; иногда часть миндальных отрубей заменяют пшеиич-пы.ми отрубями. Н ю X а т е .д ь н ы е с о л и- упот1)еб.ляются как средство от головной боли. Ф.лаконы наполняют кусочками углекислого аммония, сернокислого калия, фосфорнокислого кальция или другими криста.л;шч. веществами н за.;1ивают раствором, содернгащим аммиак и лавандовое масло; иногда нюхательные соли содержат ледяную уксусную к-ту и Jгaвaндoвoe масло, причем в этом случае флаконы напо.чпяют пористыми фарфоровыми ншрикамп, кизельгуром или асбестом. Туалетные воды - водносниртовые растворы ароматич. веществ, содержащие ок. 2-3% глицерина, 1,5% отдушек и нек-рые прибавки в зависимости от на.значения вод. Так, д.ля придания водам усиленных очи1цающих и гкирорастворяющях свойств прибавляют 0,5-1 % буры плн поташа; для сообщения отбе.ливающих свойств-около 1 % перекиси водорода и.ти лимонной к-ты; д.ля придания вяжущих свойств прибавляют квасцы, хлористый алюминий, хининит.д. III а м п у н ь - мыло для волос в порошке или в спиртоводном растворе. Особняком стоит недавно вы-пyп^eнный так называемый сухой шампунь дли чистки во.тос без воды. Это своего рода пудра, поглощающая жир с во.лос; протерев волосы и кожу головы сухим шампунем, остав.чяют его на голове на 10-15 мин., а затем удаляют, тщательно прочесывая В0.ЛОСЫ щеткой. Технология К. п. 1) С ы р ь е. Основные материалы, применяемые в косА1етическом производстве , охватывают продукты растительные, животные, минеральные и продукты химическ. технологии. Согласно Положению , все материалы, служащие для изготовления косметич. и гигиенич. средств, должны удо-в,/1етворять требованиям фармакопеи и других официальных руководств и стандартов. Запрещается напр. употребление солей бария (кроме сернистого), висмута (кроме основной азотнокислой и основной хлористой соли его), кадмия, меди (кроме красок для волос), мышьяка, олова (кроме средств для ногтей), ртути (кроме нреципитата, NH.HgCl), свинца сурьмы, урана, хрома, цинка (кроме уг-.текпсл. и стеариновокислого цинка, а таюке окиси цинка); синильной к-ты и ее солей, щавелевой к-ты (кроме средств для ногтей), пикриновой к-ты и солей этих к-т; метилового спирта, денатурированного этилового спирта (кроме спирта специальной денатурации), хлорированных углеводородов и их производных, содержащих связанный хлор; бензина, бензола, нитробензола, и-фенилен-диамииа, метил-п-аминофенола, а также вообще всех веществ, отпуск к-рых производится лишь по рецептам врачей. 2) Производственные процессы при изготовлении К. п. сводятся к следующим операциям: а) дроблению или измельчению сырья, б) экстракции, настаиванию или растворению, в) варке или плавлению, г) смешиванию или эмульгированию по определенному рецепту, д) фильтрации, декантации, протирке через сита или просеиванию для удаления случайных примесей и е) формовке или фасовке готовых препаратов. 3) Машины, применяемые в парфюмерно-косметическом производстве. Для дроб.тения и измельчения сырья служат: приводные ступки, ординарные или двойные шаровые мельницы; дисковые мельницы; мельницы ку-лачковые <:Регр1ех , Perfect и друг, (наибстее удобны и распространены); новейшая мельница <Кек , служащая не только для размельчения сухих веществ, но и как гомогенизатор; коллоидные мельницы (см.), измельчающие материал во влалсном состоянии; приводные терки для стеарина и других вязких материалов . Для экстракции или изготовления спиртовых вытяжек из жирных цветочных помад применяются специальные крыльча-тые мешалки; для извлечения ароматических или действующих начал из грубо измельченного растительного или лсивотного сырья путем настаивания применяются перколято-ры; для извлечения остатка растворителя из экстрагированной массы-винтовые или гидравлические прессы. П л а в л е и и е жиров и восков, а также и все процессы, связанные с нагревом,-так паз. варка кремов (омыление или образование клейстера)-производятся или на водяной бане или в небольших котлах, скаб-Лхенных паровой рубашкой. Для смешения или состав.тешш К. п. по определенной прописи или рецепту из порошкообразных компонентов пользуются вращающимися звездообразными ящиками, с последующим протиранием смеси щетками через металлич. сито, или специальными ме-П1альными аппаратами. Лучшими смешиваю-шими машинами, пригодными как для порошкообразных препаратов, так и для тестообразных, считаются мешально-месильные машины системы Вернера и Пфлейдерера. Для приготовления суспензий твердых веществ, густых эмульсий (кольдкрем) и кремов для лица пользуются иногда большими мраморными или агатовыми ступками с деревянным пестиком (мешалкой) для замешивания вручную. Новейшей моделью является приводная мешальная машина для кремов, имеющая три степени скорости и позволяющая путем применения различной формы насадок вырабатывать разнообразные К. п. Для кремов, которые содержат большое количество порошкообразных примесей и требуют поэтому тщательной обработки, пользуются приводными растирающими ступками или же. после предварительного смешения вмешальной машине, пропускают массу через краскотерки (дисковые и вальцо- вые); изредка применяются также бегуны. Тщательная механич. обработка кремов и паст не только* улучшает внешний вид изделий, но и способствует лучшей усвояемости препаратов эпидермой кожи. Отделение жидкостей от нерастворенных или взмученных веществ производится обычно д е к а н т а ц и е й-отстаиванием в сосудах и сливанием отстоявшейся прозрачной части-или же фильтрацией через бумажные, войлочные или матерчатые фильтры. Для быстроты фильтрации в крупных производствах устраивается несколько воронок на одном общем приемнике. Еще быстрее фильтрация производится под давлением в специальных секционных фильтрах различных систем. Для отде.тения от крема случайных вкраплений продукт перед фасовкой подвергается протиранию щетками через волосяные или шелковые мелкие сита. Порошкообразные К. п. (порошки, пудры и пр.) отделяются от крупных частичек путем просеивания через шелковые, медные или никелевые сита соответствующей плотности. В мелких производствах для просева пользуются сотрясательными ситами, в крупных же--специа.пьными просеивающими машинами с вращающимися внутри сетчатого цилиндра билами или буратами, на которых просев происходит под действием собственного веса продукта. Формовка разного рода сплавов (губная помада, карандаши для грима и проч.) производится отливкой теплой смеси в медные или никелированные разборные формы. Для отливки изделий, имеющих цилиндрич. или призматич. форму, пользуются цинковыми формами с большой поверхностью для воздушного охлансдения. Для изготовления изделий в форме мелких таблеток из тестообразного полупродукта применяются обыкновенные пилюльные машинки или машины для драже. Для изготовления таблеток из порошкообразного полупродукта (румяна, твердая пудра и пр.) пользуются обычными таблеточными машинами. Дозировка и фасовка косметич. препаратов являются наиболее трудоемкой фазой производства, так как до сих пор благодаря специфич. упаковке косметич. изделий приходится в значительной мере пользоваться ручным трудом. Из машин для фасовки и упаков- к и изделий применяются: а) машины для розлива жидких изделий, действующие сифоном и наполняющие флаконы до определенного уровня независимо от его емкости, что в парфюмерно-косметич. производстве чрезвычайно ценно; б) машины для розлива кремов и помад в нагретом состоянии; применяются только для тех К. п., которые в теплом состоянии не расслатшаются и после остывания дают нужную консистенцию без повторной механич. обработки; в) машинки для наполнения туб и ф-таконов густыми К. п., после чего тубы заделываются на машинках; в последнее время они заменяются автоматами большой производительности. Экономика. На первом месте по производству и по-треб.деиию парфюмерно-косметических изделий стоит Франция: потребление ее составляет свыше 2 руб. золотом в год на душу населения; производство же не только покрывает внутренний спрос, по и составляет солидную статью экспорта; общее производство пар- фюмерии и косметики во Франции оценивается при-б;у13ительио в 100 млн. зол. руб. Второе место по потреблению нарфюмерно-космётич. изделий зани.мает Испания; собственное производство ее удовлетворяет спрос только на 50-75%, оста.льное ко.личество покрывается импортом, в Америке внутреннее потребление достигает 1,5 руб. зол. надушу 1К1селения и одновременно очень развит экспорт. Для СССР точных данных о выработке парфюмсрно-космстич. продукции не имеется, так как до недавнего прошлого значительная часть этого производства была распылена по мелким кустарным предприятиям, не поддающимся учету. Производство государственных заводов и крупных кооперативных предприятий составляло по годам <в тысячах дюжин изделий): 192.S/24 1924/25 1925/26 1926/27 1927/28 Гос. 3-ды Кооперация 831 2 662 5 105 5 373 7 940 87 2 211 221 300 Принимая производство треста ТЭЖЭ в 80 % всесоюзного производства, общую выработку парфюмер-но-косметич. производства за 1928/29 год можно приближенно определить в 80-85 млн. руб. по оптово-отпускным ценам. Доходы государства от этой промышленности достигают 30 млн. руб., слагаясь из прямого акциза на парфюмерно-космстическ. изделия (ок.10 млн. руб.), налогов, сборов, пошлин и акциза с сырья и прибылей государственной промышленности. Лит.: Слетов И. В., Врачебная косметика, 4 издание, М., 1928; П а ш к и с Г., Косметика, пер. с нем., СПБ, 1900; И есснер С, Косметич. заболевания кожи, Москва, 1908; Хлопин Г. В., Методы санит. исследований предметов повседневного обихода и косметических средств, М.-П., 1923; Маслобойно-жировое дело , Москва, 1927; Mann Н., Diemoderne Parfiimerie, 3 АиП., Augsburg, 1924; Mann П., Die Schule d. modernen Parliimers. Augsburg, 1924; P j e s-s e vS., Les odeurs des parfums et des cosmetiques, P.; D u r V e 1 I e J. P., Nouveau guide du parfumeur, 2 ed.. P.. 1908; T г u 11 w i n H.. Ilandbucli d. kosme-tisclien Chemie, 2 АиП., Leipzig, 1924; L ange O., Ohemisch-technische Vorschriften, Lpz., 1916; W i nt e г F., Handbucli d. gesamten РагГищеПе u. Kosmetik, W.. 1927; P 0 u с h e r W. A., Perfumes a. Cosmetics ittiEspecial Reference to Synthetics, London, 1923; Sei-fensiederzeitung , Augsburg; Deutsche Parfinnerie-Zei-tung , в.; Parfumerie Moderne , Lyon; American Perfumer a. Essential Oil Recorder*. N. Y.; Revue de la Parfumerie*, P.; Aromatics , New York; Die Riech-stoffindustrie*, Lpz.; Wagner A., Die Parfumerie-Industrie*, Halle a/S., 1928. M. Маркузе. КОСМИЧЕСКИЕ ЛУЧИ (лучи Гесса, называемые также проникающей радиацией), лучи, попадающие на землю из мировых пространств. К открытию К. л. привели наблюдения над ионизацией в толстостенных закрытых сосудах ири подъемах на воздушном шаре в верхние слои атмосферы. На больших высотах, 5-9 км, замечается резкое возрастание ионизации, которое, по Гессу, вызывается особыми К. л., обладающими огромной проникающей способностью. Начиная с 1925 года Милликену и Кемерову, Мысовскому, Тувиму и другим удалось произвести точные измерения коэ-фициентов поглощения К. л. в воде путем погружения электроскопов на различные глубины в озерах. Относительно величин коэфициентов поглощения см. Спр. ТЭ, т. II, стр. 37. Самые жесткие из наблюденных лучей почти полностью (на 98%) поглощаются только в слое воды толщиною в 70 м, т. е. во много'раз превосходят по своей проникающей способности самые жесткие у-лучи. Скобельцыну удалось наблюдать в камере Вильсона действие отдельных космических лучей, время от времени попадающих в камеру и вызывающих при ионизащии ?-лучи огромной скорости. Интенсивность К. л. в данном месте земной поверхности не зависит от времени суток и колеблется только при изменениях атмосферного давления (влияние поглощения К. л. в атмосфере). Милликени его сотрудники предполагают, что космические лучи соответствуют световой радиации с весьма короткой длиной волны А. Длина волны м. б. вычислена из коэф-та поглощения К. л. по теоретическ. формулам Компто-на и Дирака. По постедней формуле средняя длина волны К. л. Я s 0,00044 А. Анализируя кривые поглощения К. л., Милликен и другие приходят к выводу о сложности их спектра. Милликен связывает гипотетически излучение раз.тичных спектральных участков проникающей радиации с процессами образования атомов из электронов и протонов в мировом пространстве. Вопрос о природе космических лучей до последнего времени не является однако решенным; есть основания предполагать, что К. л. быть может являются не световой радиацией, но электронами, летящими со скоростями, весьма близкими к скорости света. Разрешить эту дилемму экспериментально весьма затруднительно, так как теоретически свойства быстро летящих электронов, за исключением их электрич. заряда, весьма схожи со свойствами световых квантов. Лит.: М ы с о в с к и й Л. В., Космические лучи, М.-Л., 1929; .М и л л и к е н Р. А-., Космические .лучи высокой частоты, УФН , 1926, т. 6, i; М и л л и-кен Р. А. и Ке мерой Г., Происхождение кос-мич. лучей, УФН , 1929, т. 9, 1; К о h 1 h б г s t е г Р., Die durchdringende Strahlung in der Atmosphare. Hamburg, 1924. C. Вавилов. КОСТРА, одревеснелые части стеблей, получаемые при первичной обработке прядильных растений. Стебли льна, конопли, а так-л^е кенафа и кендыря при выделении волокна в процессах мятья и трепания разрушаются, а отпадающие одревеснелые части об разуют К. Размеры этих кусочков древесины у различных прядильных растений неодинаковы. Наиболее мелки они у льна: длина отдельных кусочков колеблется от 1 до 10 мм, чаще всего встречаются кусочки длиною 3-i-5 мм; толщина колеблется в пределах 0,3-i-l,5 мм. Размер К. зависит от системы мяльных и трепальных машин и самого способа обработки. Размеры конопляной К. значительно больше, т. к. конопляный стебель гораздо толще льняного. Длина отдельных кусков конопляной К. колеблется от 5 до 50 мм; чаще всего lO-i-20 мм; толщина 24-15 мм. Стебли прядильных растений содержат в себе ок. 60% древесины. Процентное содер-лсание К. в стеб.11ях приблизительно в три раза бо.тьше, чем содержание волокна. Поэтому количество по.лучаемой ежегодно К. весьма велико. Если принять во внимание то.тько посевы льна и конопли, то количество К., еж;егодно получаемой в СССР, составляет ок. 3 млн. т. Как отброс при крестьянской первичной обработке костра почти не находит применения и в редких случаях идет лишь на топливо и на засыпку дороги оврагов. Главная масса костры пропадает без всякого использования. На заводах первичной обработки льна и конопли костра слулсит топливо:м. Ежегодные потери громадных количеств К. естественно наводят на мысль о рациональном ее использовании. Одним из способов ути.тизации 1С. является изготовление из нее термоизоляционных материалов. После слабой варки в извести К. прессуется под высоким давлением в особых формах в плиты. Такие плиты обладают достаточной прочностью и применяются в строительном деле в качестве изоляционного материала. В СССР ид1еется фабрика в Ржеве Красная звезда , к-рая выпускает плиты прессованной К. под названием морозив. Кроме того были поставлены лабораторные и фабричные опыты получения бумаги из костры. Оказалось, что содержание целлюлозы в К. доходит до 56,5%. Фабричные опыты показали возможность изготовлять из К. вполне удов.тетворительную по качеству бумагу, с выходом последней около 45% от веса К. Лит.: Шапошников В. Г., Об использовании костры, Труды 1 Всерос. съезда представителей льнян. дела , М., 1911; Рябов И., Опыты получения бумаги из льняной кострики, М., 1922. И. Рябов. КОСТЬ, твердый материал поделочной и химическ. промышленности, добываемый из скелетов крупных млекопитаюших, преимущественно лошади, оленя и быка. Кость как материал не д. б. смешиваема с источником ее-костями как анатомическ. частями живого организма. Кости состоят гл. обр. из костной ткани, характеризуемой сравнительно с прочими тканями организма наименьшим содержанием воды и наибольшим содержанием твердых составных частей. В костях различают костный мозг, костный хрящ и минеральные соли; ири рассмотрении К. как материала значение имеют только две последние составные части. Костный хрящ является структурной ochoboiI костей и составляет 30-37% их массы; оп мягок, гибок, под действием горячей воды дает т. н. костный клей, оссеин. Мттнеральные соли придают 1С0СТЯМ твердость, прочность и значит, уд. в.; 82-84% этих солей составляет фосфорнокиспый кальций, Саз(Р04)2, а остальное - углекислый кальций, CaCOg, фосфорнокислый магний, Mg3(P04)2, хлористый кальций, CaClo, и фтористый кальций, СаРг (два последние в небольших количествах). Количественное соотношеш1е органических и неорганических составных частей в костях меняется в зависимости от зоологического вида ЛЛ1В0ТН0Г0, от его возраста, ио.та, места, занимаемого данной костью в анатомическом строении лшвотного, и т. д. Среднее содержание минеральных веществ в костях убывает в следующем порядке зо-ологич. классов: птицы (75-85%), млекопитающие (63-75%),амфпбии и рыбы (20- <)0%). Зависимость состава хсостей от вида :кивотного, в пределах класса млекопитающих, иллюстрируется табл. 1. С возрастом л-сивотного повышается относительное содер-.кание в костях жира и минеральных ве-]цеств и понижается содерлч;ание воды; количество нее органических и растворимых в холодной воде веществ остается приблизительно постоянным. Губчатые кости, по сравнению с твердьми костями, отличаются большим содержанием органическ. веществ (на 4,5%) и углекислого кальция (на 11%) и меньшим содержанием (на 15,5%) фосфор- Т а б л. 1.- С о с т а я когте ii \> а з л и ч н ы х в п-

покБстого ка.;1ьция. В ж'ивой кости раз.пь чают твердую костную массу и мягкие части (надкостная плева, костный мозг и система кровеносных сосудов). Костная ткань состоит из внешней части, компактного твердого вещества, и внутренней-губчатой. Технически главное значение принадлежит компактному веществу костной ткани и товарную ценность представляют по преимуществу средние части длинных костей, состоящие из толстьтх стоев компактного вещества; концы же этих костей, состоящие из губчатого вещества, отпи-тивают. Оба костных вещества (компактное и губчатое) построены нз тонких пластинок; между ними находятся многочисленные (ок. 900 на 1 .и. ) лшкрось-опвческ. каверны, так назыв. постные полости, в которых rrpit н;изни 3iUictaiuT н.иоские пслоски овальной формы в 10-30 /г д,линой и 5-15 ц шириной-lioCTHbie тельца, или остеобласты. От костных полостей отходят во все стороны тонкие кана.лы, своею сетью пронизывающие во; костное вещество: эти каналы слугкат для циркуляции н(идкостей организма, а также являются проходами, через которые соединяются \!еж-ду собой (особыми отростками) костные тельца. Kjomc того вдоль кости проходят многочисленные каналы,   Фиг. 1. связанные поперечными ветвями,- г а в е )) с а в ы и ф о .II ь к Л1 а }1 о в ы. Гаверсовы каналы охвачены систрлюп коаксиальных костных пластин, числом обыкновенно от 8 до 15,так называемых гаверсовых пластин; июлькмановы каналы залегают непосредственно в системе промежуточных пластин. 1ч'аналы эти служат для прохогкдения кровеносных сосудов и нервных волокон. Па (1)иг. 1 представлены форменные элементы высушенной кости ь поперечном и в продольном сечешп! (а - гаверсовы каналы). С наружно!! стороны вся кость,за иск.11юченисм суставных поверхностен, покрытых хрящом, облицована п.лотной, беловатой, блестшцсй и волокнисто!! оболочкой-н а д к о с т н о ii п л е в о ii, богатой кровеносными сосудами и нервамм. Благодаря содержанию органич. веществ свежедобытая К. подвергается изменениям, вначале весьма быстрым, затем замедляющимся. По своему состоянию К. делится на сорта согласно табл. 2. При хранении свежей кости ее лшровые вещества разлагаются с образованием свободных жирных кислот и глицерина, а белковые-загнивают. Скорость этих пропессов зависит от способа укладки К., степени проветривания, атмо- Т а с л. ?. - Товарная к л а с с и ф и к а п и я и о о т н по сортам.

Источники получепня костн Сырая, с об- j резньш мясом, ! самая све;ьая ; Плотные лучевые кости Отборные плот- j иые лучевые ь-o-i сти Кости,частично потерявшие оссеин и жир Остаток от выварки студня Рыхлая, богатая аз )том Область применения Рыхлая, богатая азотом Минерализованные кости Колбасные мастерские Кухонные отбросы Гусачные заведения Старый мусор Остатки падали, лежащие на j поверхности зе-I мли Рыхлая, бога- ] Остатки пада-тая азото.м I ли, извлекаемые из земли Ископаемые остатки, гл. обр. вымерших млекопитающих Высшие сорта желатины, по- делки ! Токарные изде- i лия и другие поделки Костяной жпр 1{лей хорошего качества, костяные изделия Животн. уголь. хорошие сорта костяной муки Низкие сорта клея, костяная мука Костяная мука, костяная зола, костяная бирюза : сферных условий (Г, влажности, света) и от действия бактерий. В несколько дней появляется прогорьклость, а скорость потери жира в среднем принимается равной 0,5- 1% в месяц. Свойства К. Как материал К. характеризуется следующими данными: уд. в. ок. 1,5, твердость по Мосу 2, модуль упругости 1 бООтсг/жи. Кость отличается значительной хрупкостью, упругостью, и по свойствам близка к слоновой К. (см. ниже), но не столь однородна; хорошо режется, точится на токарном станке, шлифуется и полируется. К. гючти непрозрачна (просвечивает лишь в тонких пластинках) и характеризуется равномерным желтоватым или почти белым цветом, но вследствие наличия оссеина с течением времени желтеет сильнее; химич. отбелкой желтизна К. устраняется лишь временно. Путем различных специальных обработок молено придавать кости большую прозрачность и любой цвет. В химич. отношении К. характеризуется стойкостью против газов и нейтральных жидкостей, ири ничтожной набухаемости. При действии па К. минеральных к-т она размягчается и переходит, вследствие растворения минеральных солей, в костяной хрящ. Загнивание свежей К., обусловленное наличием белковых веществ, м. б. предупреждаемо сушкой или антисептиками (напр. карболовой кислотой). Применение К. В зависимости от состояния, качества и размеров К. находит применение либо в виде, близком к натуральному, подвергаясь лишь механич. обработке, либо она подвергается химич. и механич. обработкам, в большей и.ти меньшей степени оохраняющим ее основные физич. свойства (полупереработка), либо наконец по -ступает в химическую переработку и превращается в продукты, по свойствам ничего общего с костью не имеющие. Классификация областей технического использования кости дана в табл. 3. Обработка К. Способы механическ. обработки К. сходны с обработкой плотного дерева, напр. самшита. Распиловка К;, ведется специальными пилами меньшего размера, чем пилы для дерева, выде.тывае-мыми из более твердой стали и с более тонкими зубьями; развод зубьев для К. должен быть меньше, чем для дерева, а для стоповой кости развод вовсе не делается, во избежание излишней потери материала. Для косте-резного мастерства во Франции идут гл. обр. лошадиные К., в Германии и в СССР- бычачьи. Предварительная подготовка кости состоит в отпиливании пористых концов, удалении мозга,соскабливании остатков связок и в обезжиривании. О б е з ж и р и в ан и ю подвергают либо сырую К. либо готовые изделия; в СССР предпочитается первый метод. К. обезжиривают посредством варки в течение нескольких часов в щелоке, растворах зеленого мыла, растворимого стекла и т. д., с постедующей сушкой материала на солнце (под слоем песка, во избелгание растрескивания). За границей довольствуются поверхностной отбелкой готовых изделий перед полировкой. Иногда отбелка достигается выдержкой изделий в скипидаре или бензине и последующей кратковременной варкой в воде, обычно с добавкой растворимого стекла. По Р. Кайзеру, отбелку кости лучше всего- производить водным раствором перекиси водорода, по Г, Ан-генштейну-водным раствором хлорной извести (1:4) в течение многих дней либо водным раствором сернистой к-ты в течение 2-4 час, причем полезно предварительно прогреть предметы в атмосфере сернистого газа. Рекомендуется также отбелка нрямы.м солнечрхым светом под колоколом, при постоянном смачивании водой или смесью скипидара и спирта (1 : 3). Еще один способ отбелки состоит в выдержке изделий в смеси растворов гипосульфита и квасцов, выделяющей сернистую кислоту. Табл. 3.-Промышленное применение кости. о а  Поделочная промышленность-ручки для тростей я зонтиков, различные игры (шахматы, шашки, домино), гребни, черенки поящей, ручки д.ля перьев и т. д. (резьба, обточка) Пуговичная промышленность-пугоы^цы, запонки (резьба, обточка) Предметы роскоши и искусства-брошки, вышивальные иглы, бусы, четки (художественная резьба и скульптура) Камнеобрабатывающая промышленность (костяная бирюза) Медицина (медицинские инструменты, искусственная кость в хирургии) Поделочная промышленность (отбелка кости, чернение, окраска, серебрение, сообщение кости прозрачности) Пластические массы из костяного порошка Машиностроение, тепло- и электроизоляционная промышленность, резиновая промышленность (волокнистые костяные материалы, костяные наполнители) Сахарная промышленность и общая химическая (костяной уголь) Красочная промышленность (костяная чернь, слоновая черная) Пищевая промышленность (жир, желатина, соли) Кормовая промышленность (костяная мука) Сельское хозяйство (фосфорные и азотистые удобрения) Клеевая промышленность (клей) Общая хшгаческая промышленность (фосфор) Жировая промышленность (костяной /кир, глицерин, олеин, стеарин) Керамическая и стекольная промышленность (фарфор, стекло) Металлургическая промышленность (фосфористые металлы) Строительная промышлеппость (искусственные камни) Для придания К. того или другого вида ее подвергают различным специальным обработкам. Так, относительная прозрачность и устранение иористости достигаются длительной пропиткой очищенной, отбеленной и просушенной кости расплавленным вазе-.тином, после чего К. просушивается и полируется мелом с маслом \}]. Для придания К. коричневого тона ее обрабатывают парообразными продуктами термич. разложения сахара Р]. Способ Р. Кайзера состоит в обез-леиривании изделий петролейным эфиром, протравливании в течение 5-10 мин. при комнатной t° в растворе соляной к-ты (40 г в 1 л воды), промывке и последующей вы-держ;ке до получения желаемого тона в растворе марганцовокислого калия (Ъ г в I л воды); при постедующем погружении в раствор фуксина (10 г в 1 л воды) получается красноватый тон. Черная окраска К. достигается 15-мин. протравливанием обезжиренных предметов раствором 5 а винной к-ты и 50 г азотной к-ты (уд. в. 1,2) в 400 см воды; после промывки изделия обрабатывают раствором 1 г SnClg с несколькими каплями HNO3 в 1 л воды и затем погружают в горячий водный раствор пигрозииа. Существует ряд приемов окраски кости во всевозможные цвета, причем применяются как основные, так и кислотные красите.ти, синтетические или растительные. Особая белизна поверхности кости достигается выдержкой в известковом молоке, причем полезна предварительная кратковременная обработка поверхности фосфорной к-той. К. допускает наряду с обычными приемами механич. обработки также расщепление на волокна. Для этой цели обез-лсиренную К. выдерживают в 20%-ной со- .яяной кислоте при 35° (время выдержки зависит от возраста К.); после этого К. промывают водой и содой, отбеливают (например хлорной известью) и измельчают в ударных машинах. Полученный продукт состоит из гибких, мягких волокои с занозистой поверхностью; его можно прясть в нити. Трудная возгораемость, малая тепло- и электропроводность делают такой материал пригодным д;гя тепло- и электроизоляционных целей, в частности для паровых котлов, а также в качестве наполнителя для каучуковых составов [3]. Переработка К., химическая и механическая, состоит в выделении из нее главных составных частей-бе.тков, л-си-ров и минеральных солей, которые либо применяются непосредственно либо служат сырьем для дальнейшей переработки. Схема химической переработки К. дана ниже. Белковые вещества, как наиболее легко разлагающиеся добываются по преимуществу из свелшх костей; жиры добьгааются как из свелих, так и из старых костей, а минеральные вещества (в виде костяной золы) добываются также из костей ископаемых (см. ниже). Костяная зола, или же костяная земля, получается прокаливанием костей животных ири доступе воздуха, причем органическое вещество нацело выгорает и остается только минеральное в виде белой массы. Для получения костяной золы служат уже испо.тьзо-ванные кости (например после удаления из К. жира и Ю1ея) и отработанные костяные продукты либо она получается как отброс при применении костей в качестве топлива. Последнее имеет место наприм. в южноамериканских степях, где в 70-х гг., за недостатком растительн. топлива, отопление производилось просушенными костями крупного скота. Образовавшиеся около жилищ горы костяной золы в настоящее время экспортируются гл. обр. как удобрительный тук. По Румплеру, в средней пробе этой золы содержится 67,2% фосфорнокислого кальция, 3,6% углекислого кальция и 1,1% окиси кальция; в отдельных случаях содержание Саз(Р04)2 может подниматься до 75%, а СаО-до 10%. Костяная зола потребляется в керамическом, стекольном и красочном производствах. В керамич. производстве костяная зола используется для получения фарфора; при небольшом содержании в массе, идущей на мягкий фарфор, костяная зола служит плавнем, а при содерлеании > 17% она повышает огнеупорность фарфора, не понижая в то же время просвечиваемости фарфорового черепа. Специальный английский, или так называемый костяной, фарфор выделывается с содержанием костяной золы до 40--50%. Костяной золой пользуются также при производстве фарфо- 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 ... 49 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

© 2007 SALROS.RU

ПромСтройМат |