|

|

|

|

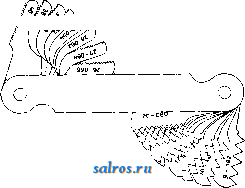

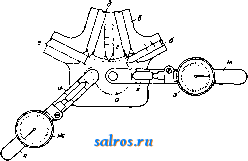

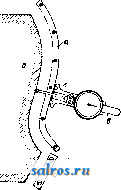

1 ... 44 45 46 47 48 49 стых красителей подвергаются вызреванию, т. е. воздействию кислорода воздуха, причем происходит постепенное их окисление в нерастворимый в воде, фиксируемый волокном краситель. Многие Л. кубовых красителей являются окраиюнными, иногда даже более глубоко, чем исходные красители <см. Красящие вещества синтетические, теория цветности). Кроме кубовых и сернистых практическое значение имеют Л. галлоцианиновьгх красителей: перевод последних в Л. увеличивает их растворимость и облегчает крашение и печатание. Нередко при этом изменяется и оттенок получаемой на волокне окраски. .Чит.: ВорожцовН. Н., Основы синтеза красителей, М.-Л., 1925; Руггли П., Практикум по крашению и анализу красителей, пер. с нем., Ленинград, 1929; Фирц-ДавидГ. Э., Производство органич. красок, Основные химико-технич. процессы, пер. с 3 нем. изд., М.-Л., 1927; Fierz-David Н. е., Kunstliche organische Farbstoffe, 3 Auflage, Berlin, 1926. И. Иоффе. ЛЕЙКОТРОПЫ, вспомогательные вещества при восстановительных вытравках по кубовым красителям (см. Ситцепечатание), соли замещенных аммониевых оснований. В технике чаще всего применяются лейкотропы О и W . Лейкотроп О представляет собой хлористый диметилфенилбензил-аммоний СвН5М(СНз)г СНг CgHs получаемый синтезом из диметиланилина и хлористого бензила. Бесцветные, легко растворимые в воде кристаллы; при перегонке разлагается на исходные вещества. При кипячении с водными растворами фенолятов Л. О образует бензил овые эфиры фенолов, с отщеплением диметиланилина. Точно так же действует он на белое индиго и на другие лейкосоединения кубовых красителей, образуя с ними бесцветные или желтые бен-виловые производные, однако не за счет ги-дроксильного водорода, а за счет водорода, стоящего при углеродном атоме в таутомер-ной кетонной форме лейкосоединений, напр.: СбН с-с ~ с ()Na ONa натриевая соль белого индиго .,NH /С-С^ \СбН4 + СвН5К(СНз)2 = с с il /\ NaO Na О СНа-СбНб --CeH5N(CH3)2+NaCl+c6h4( С;=с/ )с8н4 \ р. / \ с / NaO CHa-CeHs Цинковые соли этих карбоэфиров нерастворимы в воде. Этим пользуются напр. для получения желтых вытравок по индиго, для чего по окрашенной индиго ткани печатают смесью формальдегидсульфоксилата, щелочи, лейкотропа О и окиси цинка и ткань запаривают: белое индиго, образовавшееся на волокне, образует циш^овую соль желтого карбоэфира, которая после промывки остается на волокне. Для получения белой вытравки пользуются лейкотропом W , представляющим собою натриевую соль п-сульфокислоты лейкотропа О с сульфогруппой в бензиль-ном остатке. С этим Л. белое индиго образует натриевую соль сульфокислоты бензило-вого карбоэфира, к-рая растворима в воде и смывается с волокна ири промывке, оставляя белый узор на напечатанных местах. Пит.: Пора й-К ошиц, Сидоров И.Максимов, Изв. Об-ва для содействия улучшению и развитию мануф. промышленпости , М., 1919; Ч и-ликин М. М., Исследования в области индиго, части 1-2, Москва, 1915. А. Порай-Кошиц. ЛЕЙОГОМ, см. Декстрины. ЛЕЙЦИТ, минерал, метасиликат калия, хим. состава КgO А12о3 4 SiOз (21,52% КзО, 23,33% ai2o3 и 55,15% SiOa). Л. входит в состав некоторых излившихся горных пород (в качестве существенной части-в лей-цититы, лейцитовые базальты и в меньших количествах-в лейцитовые фонолиты, лей-цитофиры, лейцитовый тефрит, Л.-базанит) и глубинных (в небольших кстичествах-в лейцитовый сиенит, миссурит). При темп-ре выше 500° лейцит кристаллизуется в- кубич. системе, в формах 24-гранника, при Г ниже 500°-в ромбической. Тв. 5,5-6,0; удельн. в. 2,5; t° . 1 300°; цвет белый, серый, желтоватый, красноватый; черта белая; блеск стеклянный, на изломе ясирный; редко прозрачен; чаще просвечивает и непрозрачен; хрупок; растворим в к-тах. Месторождения Л. Лейцититы на западном берегу Италии (Альбанские горы), от Больсено до Везувия, занимают значительную площадь, причем встречаются участки с значительно обогащенной Л. породой; в среднем содержат, по подсчетам Г. Вашингтона, 8,8 млрд. т К2О; велишша кристаллов Л. разнообразная: от микроскопических до 7 сл* в диаметре. Известны лейцитовые базальты в Германии (Эйфель), на о-ве Сардинии, в США (штат Уайоминг) и др. В СССР Л. известен в Забайкальи по р. Белой. Применение Л. В Италш-i из дробленых лейцититов путем магнитного обогащения получают лейцитовые концентраты (до 90% Л.), к-рые или применяются непосредственно как калийное удобрение или обрабатываются серной к-той для получения солей К и ai2o3, перерабатываемого на алюминий, для чего в окрестностях Рима организовано большое предприятие. Опыт добычи калия и алюминия из Л. в Италии необходимо применить в СССР к нефелину (см.), месторождения к-рого у нас огромны (Хибины, Ильменские горы, Ботогольский голец в Сибири), как для получения окиси алюминия, щелочей (К и Na), так и SiOa в форме силикагеля (см.). п. Топольннцннй. ЛЕКАЛА, в машиностроении, бесшкальные мерительные инструменты для контроля формы фасонных частей. Л. представляют собой негатив проверяемого сечения и м. б. нормальньгми и предельными. Нормальные Л. представляют собой по возможности точный негатив сечения (фиг. 1, Л. для контроля ж.-д. рельсов); проверка производится на свет , т. е. прикладывая Л. к контролируемому предмету и проверяя, насколько незначительньшси оказываются просветы, остающиеся между ни- ми. Примерами Л., часто встречающихся на практике, являются радиусные Л. (фиг. 2) и винтовые Л. (фиг. 3), из которых первые служат для контроля радиуса закруглений как внутренних (фиг. 2, А), так и наружных (фиг. 2, В), а вторые применяются Д.ЛЯ проверки правильности формы и шага винтовой нарезки. Из чисто угломерных Л. часто применяют Л. для винторезных резцов (фиг. 4), при помощи которых можно проверять пра-ви.тьность угла резца и его установки по отношению к обрабатываемому предмету;  Фиг. 1.  Фиг. 2. для - проверки правильности заточки спиральных сверл служат Л., изображенные на фиг. 5. В заводских условиях нормальные Л. изготовляют обычно из листовой стали 4-6 мм толщиной, тщательно обрабатывают по мерительной по-ir/j верхности и иногда ili/jAtAn.s. закаливают. В этом последнем случае по-  фиг. 3. лезно подвергнуть их отпуску в течение 5- 10 ч. при 150-180° для уничтожения внутренних напряжений, связанных с закалкой; более высокая i° отпуска может слишком сильно jiiim]mijiiiij\  Фиг. 4. понизить твердость. Контроль формы при помощи нормальных Л. требует от браковщика чрезвычайной опытности, чтобы он мог сразу решить, вьгходят ли наблюдаемые отклонения от формы из допускаемых границ или нет. Помимо указанного неудобства ре-  Фиг. 5. шение браковщика в данном случае является неизбежно субъективным и может быть оспариваемо как рабочим, сдающим продукт, так равно и принимающей товар высшей инстанцией. Предельные Л. не имеют упомянутого недостатка в тех случаях, когда вообще возможно бывает их сконструировать. Принцип контроля предельными Л. состоит в том, что имеется два или более Л., часть к-рых носит название приемочных, а другая-браковочных: через первые контролируемый предмет должен проходить свободно, а через вторые не должен проходить вовсе. Однако для сложных форм этот способ бывает неприменим или необходимо д. б. связан с контролем на-глаз. На фиг. 6 изображены два предельных Л. с измеряемой частью (пунктир); ясно, что хотя часть весьма сильно отличается от требуемой формы, однако формально она д. б. признана правильной, т. к. прошла через приемочное и не прошла через браковочное Л. Поэтому в случае необходи-, мости действительно проверять правильность (Криволиней-ных очертаний прибегают к разбивке всего периметра контролируемой части на характерные участки, на последних выбирают опять-таки характерные точки и проверяют их взаимное расположение. Примером такого решения вопроса может служить сложное предельное лекало,. изображенное на фиг. 7. Контролируемая часть насаживается на центровочную шпильку а, затем фиксируется в правильном положении подвижным упором б, последний в соединении с щупами в, г, д и е определяет правильную форму верхней поверхности.  Фиг. 6.  Фиг. 7. Положение щупов, нажимаемых пружинами, определяется или наощупь по уступам торцовой поверхности (в, д, е) или же на-глаз по черточкам {б, г). Предельность измерения достигается тем, что разница в высоте обеих площадок и разность расстояний между обеими парами черточек равняется величине допуска. Нижние поверхности, представляющие собой части окрулшостей, контролируются при помощи мерительных индикаторов ж я 3, опирающихся на щупы. и и к, вращаемые вместе с индикаторами  Фиг. 8. вокруг соответственных центров при помощи рьшагов лил*; отклонения формы указываются непосредственно индикаторами в долях мм. На применении мерительных индикаторов основана конструкция Л., изображенная на фиг. 8 и позволяющая контролировать с большой точностью форму б. или м. правильных криволинейных поверхностей. Само Л. а имеет форму кривой, эквидистантной относительно измеряемой поверхности б; индикатор помещается на тележке г, опирающейся двумя роликами на Л.; продвигая тележку вдоль лекала и следя за одновременным касанием обоих роликов с лекалом, по отклонению стрелки индикатора можно судить о степени точности испытуемой Новерхности. Для достижения равномерного и автоматического нажима обоих роликов иногда индикатор укрепляют на магните в. Лит.: Dubbel Н., Taschenbuch f. d. Fabrikbe-trieb, BerUn, 1923; RolfF. H., Gauges a. Fine Measurements, V. 2, London, 1929; American Machinist , L., 1928, V. 68, p. 1052, v. 69, p. 8; ibid., 1920, v. 53, p. 732; ibid., 1921, v. 54, p.614; Machinery , London, 1926, V. 28, p. 92, 101, v. 29, p. 265; ibid., 1925, V. 27, p. 65; ibid., 1928, v. 33, p. 78; Engineering , L., 1918, V. 105, p. 274, 357, 417,476, 569, 628, 683; ibid., 1921, V. Ill, p. 334, 424, 613; The Engineer*, London, 1919, V. 127, p. 282, 294; ibid., 1920, v. 129, p. 575; ibid., 1921, v. 131, p. 313. Л. Павлушков. Л. корабельные-шаблоны, употребляемые в судостроительном черчении для обводки криволинейных контуров. Профиль отдельи>1х Л. вырабатывается путем практики, применительно к форме судовых обводов; иногда пользуются для этой цели подходящими ге-ометрхгческими кривыми, как напр. дугами окружностей большого радиуса, параболами и т. д. На некоторых верфях часто вырабатываются таким образом самостоятельные наборы, более или  Фиг. 9.  Фиг. 10. менее приспособленные к практике их работы. Важное значение имеет величина отдельных Л.; при укрупнении размеров современных судов обычная наибольшая дли- на ходовых профилей Л. около 60 см становится недостаточной, почему в комбинированном наборе длина эта м. б. повышена до 80 см, хотя это в значительной мере от-ралсается на трудности изготовления и следовательно стоимости Л. Иногда по кромкам Л. наносят отметки (фиг. 9), позволяющие указывать те или другие профили, понадобившиеся для обводки контура, что в значительной мере облегчает нахождение нужных лекал при вторичной обводке или копировке  Фиг. и. чертежа. Этими отметками можно пользоваться также для определения длины контура, хотя это довольно ненадежный и кропотливый способ. Обычные чертежные наборы корабельных лекал составляются из комбинации нескольких основных типов; таковы -напр. наиболее распространенные наборы немецкой фирмы бр. Вихман, представленные на фиг. 10 (так наз. хсопенгагенский набор), и на фиг. 11 (американский), а также параболический и гиперболический . К комбинации нескольких наборов принадлежит и набор, выработанный сотрудниками Кораблестроительн. факультета Ленинградского политехнического ин-та и выполненный средствами Аэродинамич. лаборатории. К материалу для изготовления корабельных Л. предъявляются следующие требования: достаточная твердость, отсутствие коробления, однородность строения и возможность обработки во всех направлениях. Лучше всего этим требованиям удовлетворяет протравленное и хорошо просушенное грушевое, буковое и пальмовое дерево; Л. из эбонита и целлюлоида очень хороши, но благодаря высокой стоимости мало приме- нимы. Толщина Л., смотря по размерам, составляет 1-2 мм. Обработка Л. вручную обходится очень дорого и требует весьма высокой квалификации, чтобы получить совершенно плавный профиль, удовлетворяющий заданному обводу. Что касается механического производства Л., то оно состоит в фрезеровке по нескольку штук Л., нагру-бо выпиленных из досок соответственной толщины и залсатых вместе,по точным металлич. или деревянным шаблонам; последующая ручная обработка каждого Л. заключается в очистке шероховатостей и полировке. Лит.: Яковлев И. А. и Олчи-ОглуН. И., Опыт производства корабельных лекал средствами Ленинградского политехнич. ин-та, Кораблестроитель , Л., 1928, 11. И. Яковлев. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ, растения, находящие применение в медицине. Применяют Л. р. или без предварительной переработки или же после определенной переработки с целью ривлечения или концентрации действующих начал, находящихся в используемых частях растения. Чисто ботанич. видов растений, употреблявшихся раз-личньпуш пародами мира как лекарственные, было очень велико, доходя (суммируя все литературные и история, данные) до 8 ООО- 12 000; в настоящее время это число сведено к сотне с небольшим видов, с некоторыми колебаниями в фармакопеях различных стран; у нас число официально признанных медищгаских видов 150. Многие виды кроме лекарственного значения находят широкое применение в различных видах промышленности-пищевой, парфюмерной и др.; такие виды обычно называются лекарственно-техническими (мята, анис, фенхель, клещевина, солодка, малина, черника, земляника, липа и др.); обьгапо потребности технич. применения значительно превосходят своими размерами потребность лекарственного применения (солодка напр. на 95% имеет технич. значение, мята на 80%). Химич. состав действующих начал различен; преимущественно это алкалоиды- физиологически сильно действующие на организм вещества (иногда сильные яды), по химическому составу-азотсодерлсащие основания, которые вырабатываются растениями в отдельных органах или встречаются во всем теле растения, как например морфин, атропин, стрихнин и т. и.; кроме того часто встречаются глюкозиды (наперстянка, ландыш, горицвет), горечи (горечавка, арника, золотая печать), слизи (алтей), эфирные масла (мята, анис), к-ты (валериана, толокнянка). Источниками получения сырья служит: 1) промысел или сбор дикорастущих Л. р. и 2) культура. Культура валша для тех Л. р., к-рые в нашей флоре не встречаются в количестве достаточном, чтобы промысел по их собиранию экономически себя оправдывал, или для тех, которые вовсе не растут у нас в диком состоянии. До 1914 г. в России, в дополнение к ввозу, промысел был почти единственным источником снабжения сырьем. Дешевизна рабочих рук и изобилие дикорастущих у нас Л. р. создали благоприятные условия для развития экспорта. В1913 г. было собрано до 31 ООО m Л. р. стоимостью свыше 2 900 тыс. руб., причем технически применяемые растения в этой товарной массе значительно преобладали над чисто лекар-ственньши. Из этого количества для внутренних потребностей использовано 1 835 т. Ввоз лекарственного сырья и продуктов, выработанных из него для медицинского потребления, в 1913 году выразился в 7 ООО т, стоимостью 1 280 тыс. руб. Почти полное прекращение внешней торговли с началом войны 1914 года и создавшийся в связи с этим лекарственный голод вызвали усиленное внимание к культуре лекарственных растений. В настоящее время можно считать успешно разрешенной задачу обеспечения собственным сырьем большого числа видов Л. р., за исключением тропичесгшх и субтропических растений, вопрос об акклиматизации которых является вполне разрешимой задачей в отношении многих из них. Культура лекарственных растений развивается в СССР настолько успешно, что мы уже сможем не только удовлетворить собственные потребности, но и приступить к экспорту культурных л. р. Одновременно удалось восстановить промысел Л. р. в такой мере, что в настоящем его продукция превышает довоенную и количественно и качественно. В среднем за 3 г. (1911-1913 гг.) ежегодный вывоз Л. р. составлял 22 219 т с общей стоимостью 2 390 тыс. р.; план заготовок на 1930 г. намечает 27 ООО т, на сумму 5 239 тыс. р. (ориентировочно); в то время как в довоенном экспорте солодковый кореш, составлял (среднее за 1911-13 гг.) 90% всего количества и 58% стоимости экспорта, в плане 1930 г. он составляет 60% количества и ок. 20% стоимости; иначе говоря, заготовка более ценного сырья развивается за счет малоценного. Часть сырья перерабатывается у нас и вывозится в виде полуфабрикатов или конечных чистых веществ; сюда относятся: сантонин (из цитварной полыни), являющийся монопольным продуктом па мировом рынке (в 1913 г. вывоз-5 т, в 1928/29 г.-6,4 т и на 1932/33 год намечено к вывозу И т); опий-млечн. сок на надрезах плодов опийного мака; до 1914 года был импортным; в 1928/29 году вывоз^8 т; на 1932/33 г. намечается вывоз в 100 т; на заводах: алкалоидном-Госмедторгпрома в Москве и Среднеазиатского химтреста в Чимкенте из опия получают алкалоиды: морфин, кодеин, па-паверии, тебаин, дионин, героин; из корней скополии (мандрагоры), собираемой в Закавказьи (в Абхазии), получают атропин; из махорки-никотин (Чимкент); последний является интересной статьей для экспорта как инсектисид; в настоящее время вывоз его составляет около 10 ш, в перспективе- до 30 m помимо большой внутренней потребности. В последние пять лет значительно развилось производство препаратов т. паз. новой галеники (неогаленика), преимущественно сердечных средств (из ландыша, горицвета, наперстянки),-как адонилен, дигинорм, гитален конвален; в больших количествах перерабатывается и спорынья (секакорнин); из коры крушины-франгу-лен, заменяющий каскара-саграду. Пробы экспорта препаратов неогаленики были успешны. Ядром, объединяюпщм самые мощные химико-фармац. заводы СССР, является Гос-медторгпром (5 з-дов); кроме того местная промышленность располагает 13 заводами, и восстанавливается лакричный завод в гор. Уральске (Лектехсырье) по выработке экстракта из солодки (завод имеет исключительно экспортное значение). Рост сельской медицины, выработка новых препаратов, до сих пор бывших импортными, и изготовление лекарств по формулам вместо ручного способа сильно повышают требования к хи-мико-фармац. промышленности. Выработка галеновых препаратов (см.) к концу пятилетки увеличивается на 48,2%. Валовая стоимость продукции всей фармацевтическ. промышленности в 1927/28 году составляла 32,5 млн. р. (из них Госмедторгпрома-20,2 млн., т. е. 62,1%). Стоимость хим.-фармац. препаратов в соответствии с потребностями СССР {без экспорта) контрольные цифры определяют в 70 млн. р. Сырье для всех видов химико-фармацевтической продукции насчитывает до 300 наименований, составляя 70% стоимости продукта; из них стоимость Л. р., включая и импортированные в 1927/28 г., составляла 3 млн. р. Вся работа по заготовке дикорастущих и культивируемьпс лекарственных и лекарСтвенно-технич. растений в СССР осуществляется всесоюзньпл объединением Лектехсырье . Заготовка дикорастущих растений ведется частью через с.-х. кооперацию, частью собственным аппаратом; работа же по культуре Л. р. осуществляется путем организации крупных (2-5 тыс. га) специальных совхозов и путем контрактации через с.-х. кооперацию, объединяемую Хлебоцентром (отдел технич. культур). План намечает доведение общей площади под лекарственными культурами до 15 ООО га, а под лекарственно-техническими: кориандр 25 ООО га, анис 10 ООО га, мята перечная 10 ООО га,фенхель 2 ООО га и тмин 2 100 га. На лекарственных растений наибольшие размеры в га занимают культуры: Опийный мак (Papaver somniferum L.) . . . 15 ООО га Красавка (Atropa BelJadonna L.)...... 3io Валериана (Valeriana officinalis L.)..... 800 Наперстянка (Digitalis purpurea L.)..... 135 Шалфей (Salvia officinalis L.)........ 216 Ромашка (Matricaria chamomilla L.)..... 450 Предварительные опыты акклиматизации и культуры позволяют приступить к организации промышленного возделывания некоторых растений (учитывая внутренние потребности) в следующих размерах (в га): Ревень (Rheum palmatum L., var. tanguticum Max.)...................... 100 га Золотая печать (Hydrastis canadensis L.). ... 150 Лобелия (Lobelia inflata L.).......... 50 Горечавка (Gentiana lutea L.)......... 125 Большая исследовательская работа но изучению Л. р., состава и фармакологич. действия лекарственных начал, приемов культуры и роли внешних факторов на процесс образования и накопления действующих начал, а также по выяснению значения геогра-фич. условий культуры (вопросы районирования) проведена сетью научно-исследовательских учреждений Союза [Гос. научно-исслед.химико-фармацевтич. ин-т, Ин-т прикладной ботаники и новых культур, опытные станции: Ольгинская и Битца (под Москвой), Могилевская, Лубенская, Саратовская, Каяльская (Ростов н/Д.) и ряд других]. Опыты акклиматизации преимущественно субтропических культур широко поставлены Сухумским отделом Всесоюзного ин-та прикладной ботаники с участием Научно-исслед. химико-фармацевтич. ин-та; опыты и предварительные соображения говорят о возможности акклиматизации многих импортных растений, как например: хинное дерево, сеяна (Cassia acutifolia и С. angustifolia), алоэ, америк. крушина, кокаиновое дерево, сенега и др. Следовательно, в дальнейшем мы сможем без значительного труда скоро освободиться от тесной зависимости от иностранного рынка. Широкое развитие культуры Л. р. имеет государственное значение, т.к.: 1) ставит нас в независимое положение от внешнего рынка и внешних источников необходимого нам лекарственного сырья; 2) повышает качество товара (чистота, однородность сырья по составу и количеству действующих начал благодаря определенным условиям культуры, уборки и сушки); 3) облегчает регулирование производства; 4) обеспечивает сырьем развиваюгоуюся химико-фармацевтич. промышленность и увеличивает возможность экспорта; 5) является средством интенсификации сел. х-ва в виду своей большой трудоемкости (табл. 1). Табл. 1 .-С равнительпые данные трудоемкости различных культур. Наименование культуры Пшеница озимая ... Подсолнух....... Картофель ....... Сахарная свекла . . . Табак (махорка) . . . Мята.......... Шалфей........ Наперстянка...... Валерианка ....... Красавка (белладонна) Ромашка ......... Расход на 1 га

Т. О. ПО своему характеру культура Л. р., хотя и трудоемкая, но в то же время и высокодоходная, становится новой ценной отраслью нашего с. х-ва в период его реконструкции и индустриализации, как отрасль исключительно товарного, не потребительского значения. В районах аграрного перенаселения развитие культуры Л. р., требующих большой затраты людской рабочей силы, без возможности механизации многих моментов (парники, сбор, сушка), приобретает особую важность, и мы наблюдаем в этих районах (УССР) наиболее быстрый ход развития культуры Л. р. Задачи исследовательской работы не ограничиваются узкими рамками Л. р., применяемых в официальной медицине; углубленное изучение народной медицины дает новый материал и выявляет ряд новых растите.тьных видов, носителей важных лечебных начал. В этом отношении интересными оказываются районы Кавказа, среднеазиатских республик и Алтая (Ре-ganum Harmala, Anabasis apliyllan др.); конечная цель по установлении фармакологич. ценности растения-разработка методов заводской переработки и промышлен. использование растения. Такое направление имеют исслед. работы Научно-исследовательского Табл. 2. - Внутренняя потребность СССР в лекарственных растениях.

Табл. 2.-Внутренняя потребность СССР в лекарств, растениях. (Продолжение.)

хим.-фармац. ин-та. В табл. 2 приведены данные о размерах и путях заготовок Л. р. и соотношение к внутренним потребностям аптек, з-дов галеновых препаратов и хим.-фармац. з-дов; данные касаются только тех Л. р., потребность в к-рых превышает Ют. Обитая потребность определяется в 89 видов Л. р. нашей флоры и по плану на 1928/29 г. выражалась в 3 800 т, на сумму.2 833 ООО р., а на 1932/33 год-49 721 ш, стоимостью в 21 753 000 р. Потребность в 37 видах Л. р., не растущих в СССР дико и пока не культивируемых у нас в заметных количествах, выражалась по плану на 1928/29 г. в 645 т, на сумму 1 ООО ООО р., на 1932/33 г. намечено 1 158 т, па сумму 2 034 ООО р. Лит.: Обухов А. П., Лекарственное сырье СССР, его заготовка и сбыт, Москва, 1927 (приведена лит., 179 назв.); Ш а с с Е. и С а ц ы п е р о в Ф., Лекарствен, и лекарств .-технические растения СССР, Москва, 1927 (приведена лит , 175 назв.); Бекетов-ский Д. Н., Лекарственные растеню!, их культура и сбор. Л., 1926; Пашкевич В. В., Лекарств, растения, их культура и сбор, М.-Л., 1930; В а р л и х В. П., Русские лекарств, растения. Атлас и ботанич. описание, СПБ, 1912; В о р о ш и л о в И. П., Практич. руководство к разведению важнейших лекарств, трав, М., 1925; К л и н г е А. Г., Лекарств., душистые и технические растения, П., 1916; К р е й е р Г. К., Могилевская опытная станция лекарственных растений, ее организац1гя и дспте.льность до 1923г.,ч.1, Могилев, 1925; его же. Исследовательская работа Мо-гилевской опытной станции за 1921-1925 гг., Могилев, 1926; Львов П. А., Краткий сводный отчет за 1916-27 гг., Труды Лубепской опытной станции по культуре лекарственных растений , вьш. 7, Лубн1,1, 1929; К р е й е р Г. К., Главнейшие достижения в области и.чученин лекарственных растений и их культуры. Достижения и перспективы в области прикладной ботаники и селекции, Труды по прикладной ботанике, генетике и се.чекции , Ленинград, 1929; Лекарственные и технические растения СССР, Труды 1 Всесоюз. совещания по лекарств., технич. расте1гия.м и лекарств, сырью 1925 г. , М., 1926; Львов Н. А., Лубенская опытная станция по культуре лекарств, растений. Достижения с.-х. опытных станций Украины, Харьков, 1928; Л ь в о в П. А. (Л ь в о в М. О.), Лубенська досв1дпа станц1я для культури л1карсь-ких рослии, Бюллетень УКОПС Продукциш! сили Украши , Всеукрап!. Академия Наук, бгол. 2, Ки1п, 1929; Dragendorff S., Die Heilpflanzen d. ver-.scliiedenen Volker u. Zeiten, Stg., 1898; T s с li i r с li A., Handbuch d. Pharmakognosie, Lpz., 1910; Heil- u. Grewiirzpflanzen , Mch., 1917-30, B. 1-13. H. Львов. ЛЕМОНГРАССОВОЕ МАСЛО, эфирное масло, получаемое отгонкой с водяным паром из надземных частей лимонного сорго. Торговый сорт, известный также под названием остиндского вербенового масла, получается из Andropogon flexuosus, а вестиндское ле-монграссовое масло из А. citratus. Первое вырабатывается почти исключительно в Индии (Траванкор) на мелких кустарных установках, а второе-в Индокитае, на Филиппинах и в других странах. Главная составная часть Л. м.-цитраль, С^Н^бО (70- 0%); установлено также присутствие цитроне ллаля, нормального децилевого альдегида, метилгептенона, гераниола, лина-лоола, дипептена, лимонена, мирцена. Выход масла колеблется от 0,2 до 0,3% от веса свежего растения, что соответствует 240- 300 ке масла с 1 ва. Главнейшими странами-производителями являются: Британская Индия (вывоз 1926/27 г. -270 000 кг), Индокитай (вывоз 40 000 кг), франц. западная Африка (10 000 кг) и Мадагаскар (17 ООО кг). Непосредственно Л. м. применяется в пар-фюмерно-мыловаренном производстве, при выработке косметических изделий и т. п. Огромное значение Л. м. имеет как исход- ный продукт для получения цитраля, в свою очередь служащего полупродуктом для производства искусственного лимонного масла и в особенности для производства ионона (см.). Перспективы получения Л. м. в СССР можно считать благоприятными, т. к. на черноморском побережьи Кавказа, в частности в Абхазии, опыты акклиматизации различных видов Andropogoneae, начатые в начале прошлого десятилетия, дали вполне удовлетворительные результаты. Потребность СССР в Л. м. определяется примерно в 25 т, включая сюда и кстичество Л. м., необходимое для производства ионона и метилионона. Лит.: Крастелевский В. А., Труды Научного химико-фармацевтич, ин-та , М., 1925, вып. И; Т и м о ф е е в И. П., там же, 1924, вып. 10; Малеев, Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции . Л., 1928/29, т. 21, вып. 2;Rutowski п. Winogradowa J., Die Riechstonmdustrie , Lpz., 1929, В. 4; см. такнсе Эфирные масла. Б. Рутовский. ЛЕН обыкновенный, Linum usita-tissimum, растение семейства Linaceae. Из стеблей льна добывают волокна прядильные (см.), а из семени его льняное масло (см.). Л. распространен очень широко. Он произрастает начиная от Индии и кончая почти Ледовитым океаном; воздельшается и в горах; относительно нетребователен к климату и почве. Однако промышленное льноводство ограничивается небольшим числом районов. В Зап. Европе (Бельгия, Голландия, Германия,Чехо-Словакия) культура Л. осталась в крайне ограниченных размерах, для получения гл. обр. высоких и дорогих сортов волокна. Л. получил широкое распространение в северной, нечерноземной полосе Европ. части СССР. Здесь он встретил по сравнению с полями 3. Европы и Юга относительно бедную почву и менее благоприятный климат. Колыбелью нашего промышленного льноводства считается б. Псковская губ. По площади посева Л. она всегда стояла на первом месте. В начале 18 в. Владимирская губ. выделялась по развитию в ней промышленного механич. бумаготкачества, но с начала 19 в. в связи с распространением механич. бумаготкачества льноводство в ней начинает быстро итти на убыль. При взгляде на карту распространения льноводства в СССР можно заметить довольно согласованную картину усиленного развития площадей посева Л. в тех именно районах, где пет развития промышленной жизни, а продолжает оставаться лишь одно сел. х-во в его первобытных формах. Надо признать и резко подчеркнуть, что Л. в старых формах постановки его культуры и первичной обработки существовать не может;, рано или поздно он должен или изменить эти формы или уйти как промышленная культура с рынка. В настоящее время в СССР площадь посева льпа в круглых цифрах определяется в 1 млн. га. Кроме севера нечерноземной полосы СССР имеет у себя довольно развитую, площадь семенного Л., так паз. к у д р яш а. Посевы последнего развиты главн. обр. на Украине, Сев. Кавказе и ЦЧО. Общий размер посева южного семенного Л. определяется ок. 300 тыс. га. Стебли семенного Л. как правило у нас до настоящего времени не использовались. Лишь в отдельных и крайне ограниченных случаях солома юж- ного л. перерабатывается крестьянами на волокно, в главной же массе эта солома сжигается. Сбор семян в зависимости от урожая колеблется от 500 до 1 ООО кг с 1 га. Встречаются примеры урожая семян в южных районах в 1,5 т. Сбор семян для льна-долгунца в нечерноземной полосе значительно меньше, он колеблется от 250 до 350 кг. Высокий урожай семян в южных районах объясняется редким посевом и способностью Л. давать сильно разветвленный стебель.Высев семян колеблется от 30 до 45 кг на га, в то время как при культуре льна-долгунца высеивается семян от 100 до 150 кг. Урожай соломы для южного Л. колеблется от 1,0 до 1,5 т, считая на воздушносухой вес. Уролсай соломы Л.-долгунца определяется от 2,5 до 4,0 т. Для культуры Л.-долгунца требуется глубокая и тшательная обработка почвы. Л. требует наличия достаточной влаги в почве, главн. обр. в первый период-от посева до цветения. Основную, глубокую вспашку лучше производить осенью, потому что обработанная с осени иочва лучше удерживает снеговую влагу. Л. для своего развития требует значительного количества нитательньгх вешеств; поэтому вопросу об удобрениях должно уделяться особое внимание. Особенно Л. нуждается в калийных удобрениях (зола, каинит, калийная соль). Из фосфорнокислых удобрений применяют томасшлак, суперфосфат, фосфоритную и костяную муку. Для Л. рекомендуются севообороты с клевером.Клевер считают хорошим предшественником льна, обогащающим почву азотом и улучшающим ее структуру. Л. по клеверищу дает более высокие урожаи волокна и семян, чем на мягкой земле после хлебов. Л .-долгунец требует для своего полного развития от посева семян до уборки стеблей 85-95 дней и суммы тепла в 1 600-1 850° (по Крафту). Уборка Л. с поля производится вручную, простым выдергиванием (тереблением) стеблей из иочвы. Для южного семенного Л. практикуется обычно скашивание. Поскольку солома южного Л. в настоящее время не используется для нужд текстильной промышленности, машинная уборка скашиванием может иметь место. При Л.-долхунце, стебли к-рого являются основным урожаем, необходимо убирать стебли цельпуги и неповрежденными. Ручное теребление Л. является самой дорогой онерацией в хсультуре Л. Если принять, что все операции по культуре Л. требуют около 60 рабочих дней, то на долю теребления приходится 25-30 дней, т. е. 50% всего [затрачиваемого труда. Взамен ручного теребления в свое время был предложен ряд теребильных машин (]Ушрщаля, Пуш-Томбилля, Фармаковского и др.). На них возлагалось много надежд, но ни одна из них не оправдала ожиданий. Только в последнее время построены машины Сунена и Ванстеенкисте. Для первого практрш. решения вопроса конструкция этих машин является удовлетворительной; производительность машины-около 2 га Л. в рабочий день при относительно небольшой затрате мощности (около 2 IP). Хотя в новых предлоясенньгх машинах есть еще ряд недостатков, но т. к. за границей они изготовля- ются уже серийно и на них строящими фирмами получены крупные заказы, то это обстоятельство гарантирует улучшение конст-РУ1СЦИИ теребильных машин в ближайшее время. Теребильной машиной можно пользоваться для крупных хозяйств (колхозов и совхозов). Машина (фиг. 1) состоит из двух частей. Первая часть, к-рая ириподнимает стебель,  Фиг. 1. имеет группу стерясней luni игл а. Последние запускаются в льняное поле и приподнимают стебли, которые захватываются двумя бесконечными ремнями б. В этот момеит стальные пальцы освобождают стебель, давая полную свободу дергания. Для проведения следующей операции-отделения семян предлоясен тоже ряд машин (Маршаля, Хаазе, Кюхенмейстера). Но все эти конструкции имели мало успеха. Лучшей из них оказалась машина конструкции Ванстеенкисте, т. н. р и ф е л ь и а я м а ш и-н а (фиг.2). Она состоит из подвияного гребня а с иглами, к-рый аналогично обычному  Фпг. 2. ручному гребню производит очесывание семенных головок Л. Льняные стебли подводятся под гребень двумя бесконечными ремнями б, поверхности которых прижимаются друг к другу особыми роликами с пружинами б. Стебли настилаются и подаются в ремни тонким слоем. Машина требует для приведения ее в работу 3 IP, а с аппаратом для вязки снопов 4 ЬР. Машина Гельштейна (изобретение, сделанное для совхоза Полонное Псковского района) состоит из деревянного вращающегося круга, на к-ром расположены специальные заясимы для Л. По краям круга с двух про-тивополоя-сных сторон расположены барабаны с иглами, которые и производят очесывание семенных гсповок. При работе этой машиной, в отличие от всех других, отпадает необходимость развязывания снопов Л. Снопы .Л. подаются прямо в заяшмы, которые сами в опреде.тенные моменты открываются и закрываются. Заясатый Л. подводится под действие игл барабана и т. о. производится очесывание головок. Производительность ма- шины Гельштейна приблизительно совпадает с производительностью машины Ванстеен-кисте (ок. 5 т соломы). На Станпии лубяных волокон было произведено испытание машины Гельштейна. Для испытания были взяты средн. сорта льняной соломы. Результаты испытания по выходам представлены в табл. 1. Табл. 1.- Сравнительные выходы при отделении семян машиной Гельштейна и ручным о ч е с ы в а н и е м (в %).

Вес отде.тьных снопов льна при испытании колебался в пределах от 0,75 до 1,6 кг. Расход мощности при работе данной машины определяется в 2 ЬР. Для получения всяокна в настоящее время в СССР начинает распространяться заводская первичная обработка. Последняя при полном цикле операций составляется: 1) из тепловой мочки, 2) естественной сушки и 3) механич. обработки. Тепловая мочка, представляющая собою биологическ. процесс разложения пектиновых веществ, производится в железобетонных баках при 1° от 30 до 35°. Процесс разложения требует около трех суток и тридцатикратного по отношению к весу льняной соломы расхода воды. Устройство баков принято бельгийского типа. Емкость каждого бака рассчитывается па 5 m льняной соломы. Процесс тепловой мочки в последнее время изучается с разных сторон; основным направлением этого изучения является создание аэробного процесса при помощи азотобактера. В этом случае сильно понижается кислотности мочильной жидкости, уменьшается расход воды, а продолжительность процесса вместо 3 суток падает до 24-48 ч. Параллельно тепловой мочке изучаются способы химической обработки. Варка льняной соломы в котлах в одной воде без прибавления реактивов под давлением 2,5 atm в течение 5 ч. дает хорошее зыделение волокна. Результаты специально поставлеппьгх на Станции лубяных волокон сравнительных опытов тепловой мочки и варки в котлах приведены в табл. 2. Табл. 2. - Сравнительные данные обработки льна (тепловая мочка и варка в котлах).

Таблица показывает, что варка соломы во всех случаях дала более высокий выход длинного волокна и меньший выход короткого волокна, за исключением обработки высокосортньпс солом (Югский район), для к-рых оценка по номеру длинного волокна получена выше при тепловой мочке. В конечном итоге, учитывая номера соломы, имеем почти одинаковые результаты при двух разных способах обработки. В настоящее время при организации заводской первичной обработки льна распространенным способом является тепловая мочка. Все другие способы по экономическому эффекту уступают этому способу. По окончании процесса тепловой мочки выгрулсенные из баков льняные стебли обладают высокой влажностью-ок. 320-380% от веса стеблей. Для облегчения процесса сушки применяется отжимание стеб.тей при помощи пресса. Пресс состоит из двух пар вращающихся валиков: бронзовых,-чтобы предохранить материал от ржавчины при удалении кислой мочильной жидкости, и резиновых, с эластичной поверхностью, - на к-рые поступают уже прошедшие через первую пару валиков стебли. Валики находятся под действием сильных пружин; влалшость стеблей после пропуска через пресс падает до 180-220%. Стебли при этом расплющиваются, а волокно очищается от слизи и не-разложившихся веществ и выходит в конечном итоге более тонким и светлым. Волокно при отжимании прессом несколько теряет в крепости по сравнению с неотжатым льном. Пресс требует мотора в 5 ЬР и пропускает за рабочую смепу ок. 5 m стеблей. После пресса стебли поступают на сушку. Предлолсенные различными специальными машиностроительными заводами искусственные сушилки ( Даква , Рапид и др.) оказались настстько невыгодными в работе, что пришлось совсем отказаться от применения искусственной сушки и перейти на естественную. Искусственные сушилки для мокрого льна требуют затраты около 30 IP на приведение в работу моторов при вентиляторах, ок. 3 г пара на каждый кг испаряемой влаги и 5-6 рабочих для обслуживания, между тем как производительность сушилки равняется только ок. 1,5-2,0 т сухих стеблей в рабочий день. Если при этом принять во внимание высокую стоимость сушилок, большие их размеры и пониженное качество волокна по сравнению с естественной сушкой, то станет понятным отказ от применения искусственной сушки. Естественная сушка льна на полях может иметь место лишь в летние месяцы (от 150 до 180 дней в году). Таким образом работа завода принимает сезонный характер, с организацией вместе с сушкой только летней тепловой мочки. Для механич. обработки Л. з-ды первичной обработки как основной машиной пользуются комбинированной мяльно-тре-пальной машиной, т. н. швинг-турбиной. Появившаяся на немецк. рынке в 1925 г. швинг-турбина Ванстеенкисте сразу же начала вытеснять старые кустарные машины для обра- 1 ... 44 45 46 47 48 49 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

© 2007 SALROS.RU

ПромСтройМат |