|

|

|

|

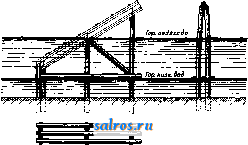

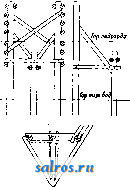

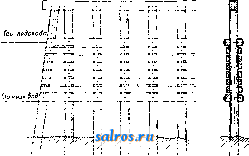

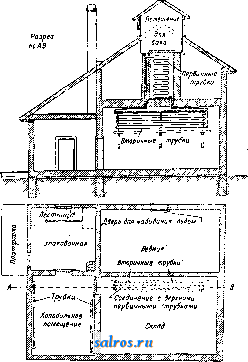

1 ... 43 44 45 46 47 48 49 Табл. 2.-Г лав ные размеры важнейших Л. и ледорезов СССР. Название Порт приписки Ширина, м Глуби- на ин-! Осад-трюма,! ка, м Число главн. машин Мощность, Число котлов Поверхн. нагр. (м^) и давл. (atm) Год постройки Ермак ......... Красин (б. Святогор ) ......... Ленин (б. Александр Невский )...... Трувор ........ Октябрь (б. Штадт Реваль )....... Силач ......... Пурга ......... Торос ......... Федор Литке (б. Еаг1 Огеу )........ С. Макаров ..... 97,53 96,93 85,6о 52,30 45,11 46,94 55,40 60,40 76,2 71,93 21,79 21,8 19,47 12,27 11,86 10,12 9,45 14,20 14,54 17,37 12,95 12,88 10,01 7,94 5,36 5,26 5,73 7,68 8,37 8,45 7,28 7,92 6,55 6,40 3,70 4,88 6,42 6,76 (одна носов.) 7 500 10 ООО 8 000 3 200 f 1 600 1 200 3 200 3 ООО 7 ООО 6 500 2 170 13 2 564 12 1 722 13 800 13,5 8 330 12 800 13,5 724 13 1 396 12 1 360 1899, котлы 1928 1917 1916 1916 1895 1910 1916 Достр. 1929 1909 1916 НЫМИ учреждениями сертификатов, в посл1,-них, в случае наличия таких специальных подкреплений, делаются отметки Е (Eis), Л. (лед) или Streiigtheiied for Navigation in Ice , дающие известные скидки с премий при страховании каско и карго . Выстроенная в 192G году фирмой Русс серия немецких грузовых пароходов специально для зимнего плавания, на класс Герм. Ллойда со знаком Е , имеет промежуточные шпангоуты по всей длине судна, бортовые стрингеры до середины судна считая от форштевня, крейсерскую корму с острым ахтерштевнем, равным по размерам форштевню, для ломки льда при заднем ходе. Диаметр балл ера руля увеличен на 30%. Все вновь строящиеся в СССР морские пассажирские и грузовые суда имеют подкрепления для плавания во льдах. Лит.: Макаров С. О., Ермак во льдах, СПБ, 1901; Рунеберг Р., О пароходах для зимнего плавания и о ледоколах, пер. с англ., Сборн. Ин-та инж. путей сообщ. , СПБ, 1890, вып. 17; его же, О воз.мо?кностп установления зимнего судоходства в С.-Петербурге, СПБ, 1893; М а к а р о в С. О. и Рунеберг Р., О постройке ледоколов, СПБ, 1898; в о й т к е в и ч Ы., Ледокольное дело в германской постановке, Петербург, 1913; Регистр Союза ССР, Правила постройки морских стальных судов <неч.), М., 1930; Runeberg R., Steamers for Winter Navigation a. Ice-Breaking, L., 1900; Runeberg R., - Minutes of Proceeding of the Institution of Civil En-gineers , L., 1899-1900, v. 97; Judaschke F., Konstruktionsbedingungen fur die im Eisgang u. Eis-brechdienst zu verwendenden Schiffe, Werft, Reederei, Haten , Berlin, 1929, H. 2; Lloyds Register of Shipping, Rules and Regulations for the Construction and Classification of Steel Vessels, L., 1928- 1929; G-ermanischer Lloyd, Vorschriften fur Klassifikation und Bau von flusseisernen Seeschiffen, Berlin, 1928-29. Ю. Афанасьев. ЛЕДОРЕЗЫ, сооружения, служащие д.тя раздробления льда и ледяных заторов (см.) с целью сохранности прикрываемых ими сооружений. Л. могут быть построены отдельно от последних или в связи с ними; в последнем случае они являются верховой, головной частью сооруяхения. Л. проектируют, сообразуясь с обыкновенным горизонтом ледохода (см.). Л. у деревянных свайньгх мостов нормально ставят на расстоянпп 2 м от соору7кений, которые они защищают, вдоль направления ледохода п делают шириною не Фиг. 1. уже предохраняемых ими устоев. При каменных устоях, если на реке ледоходы не бывают значительными, молено особых Л. не  Фиг. 2. возводить, придав головной верховой части каменного быка треугольную с закругленными углами форму (см. Каменные мосты); в  Фпг. 3. противном же случае при значительных ледоходах устраивают при быках Л. с полу- торным уклоном. При очень переменном горизонте ледохода ребру Л. придают уклон в 45°. При незначительных ледоходах нет надобности в облицовке Л. гранитом, а можно обходиться менее твердым местным камнем (известняком или песчаником). На   Гориизк Фпг. 4. Фиг. 5. реках с сильным ледоходом полезно укреплять режущие ребра Л. (в особенности при мягком камне) железными полосами, уголками или старыми ре.тьса-ми. На фиг. 1 изображены деревянные Л. в виде кустов свай (в 3 и 7 свай); на фиг. 2-деревянный Л., состоящий из трех нак.чон-ных бревен, основанных на ряде свай. Деревянный Л., изображенный на фиг. 3, представляет собою каркас из системы свай, связок и раскосов, заполненный камнем; он имеет треугольное основание и прикрыт сверху режущими ребрами в виде наклонных бревен, фиг. 7 представлен каменный ледорез в виде наклонного треуго.тьной формы каменного выступа в верховой, головной части устоя.   Фиг. 8. При коробчатых, спускающихся своими пятами ниже высокого уровня воды сводах подрезают для облегчения ледохода фасадную часть свода наподобие коровьего рога (фиг. 8). Этот способ был впервые применен Перроне (Perronet) у моста Нельи (Neuilly).    Фиг. 6. а спереди кустом свай. На фиг. 4 и 5 представлены еще два типа деревянных Л. Режущие ребра, имеющие наклон от 1:2 до 1:3, обыкновенно обиваются железом.При слабых ледоходах ограничиваются обшивкой свайных опор с верховой стороны толстыми досками толщиною от 7 до 9 см (фиг. 6). Эти доски прибиваются сильными гвоздями с промежутками 3-10 см. Низ обшивки совпадает с низким уровнем воды, а верх располагается несколько выше высшего горизонта воды. При более сильных ледоходах взамен досок привинчивают пластины. На  Фиг. 7. Фиг. 9. Края свода у лобовых плоскостей скашивали так, чтобы образовался плоский сегментный свод, пяты к-рого лежат на уровне высокого горизонта воды. На фиг. 9 представлен мост через реку Дюранс (Durance), свод к-рого сконструирован по этому принципу. Л. располагают обыкновенно т. о., чтобы середина режущего ребра совпала с горизонтом ледохода. Во время ледохода лед на-пий^ет на режущие ребра (наклонные сваи или каменные выступы), подымается и переламывается на куски, к-рые уносятся через пролеты моста, не задевая вовсе устоев. Ледорезы в виде приспособлений на судах-см. Ледокол. Лит.: М е 1 а п J., Der Briickenbau, В. 1-2, 3 Auflage, W.-Lpz., 1922-1924; L a s к u s A., Holzerne Brucken, 2 Aufl., Berlin, 1922; 0 t z e n R., Der Mas-sivbau, Berlin, 1926; Forster M., Taschenbuch fur Bauingenieure, б Aufl., В., 19 28. См. также Деревянные мосты и Наменные мосты. С. Брилинг. ЛЕДОСОЛЯНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ, безмашинное охлаждение, является одним из таких способов получейия искусственного холода, когда само охлаждение достигается без участия какого-либо хлад-агента-аммиака или углекислоты,-а основано только на свойствах си.тьного понилсения температуры, если ко льду или снегу добавить нек-рые соли, образующие т. и. охла ждающие (охладительные) смеси. Теорию охлаждения см. ОхлаждаюШ/Че смеси, а константы смесей см. Спр. ТЭ, т. I (ст. Лабораторные методы получения низких температур, стр. 76) и Спр. ТЭ, т. 1У (ст. Охлаждающие соляные растворы, стр. 80). Такое охлагкдение не исключает однако применения вспомогательных машин-насосов, вен- тиляторов, льдодробилок, подъемников для льда, а название безмашинное указывает лишь на то, что для получения холода не требуется затрачивать механическую энергию. В зависимости от добавляемого количества иоваренной соли (наиболее дешевой из применяемьгх солей) м. б. получены различные температуры таяния смеси и образуемого при этом рассола: % соли . . 2 4 5 8 10 12 t°......-1,1 -2,4 -3,5 -4,9 -6,1 -7,5 % СОЛИ . . 14 16 18 20 22 24 Г.....-9,0 -10,5 -12,1 -13,7 -15,2 -16,9 Использование охлаждающего действия смеси и рассола производится различными способами в зависимости от системы Л. о. Системы Л. о. следующие: 1) непосредственная  Фиг. 1. Фиг. 2. хо.тодоотдача, когда резервуары с охлалода-ющей смесью, или так наз. танки, располагаются внутри самой камеры; Щ воздуходувная система, когда в камеру нагнетается воздух, охлаяоденный продуванием его через охлаждающую смесь в особом генераторе холода; 3) рассольная система, когда по змеевикам циркулирует охлажденный рассол, образовавшийся в результате взаимодействия льда и соли. Система танков заключается в том, что внутри камеры вдоль стен располагаются особые узкие и высокие резервуары-танки (фиг. 1). Лед с солью загружается в них через люки с верхнего этажа. Для стока образующегося рассола под танками а имеются желоба б с уклоном. Такие танки выполняются из оцинкованного гладкого или волнистого железа толщиною 1-1,5 мм, причем для большей л-сесткости и предупреждения выпучивания стенок от загруженной охлаждающей смеси танки снабжены каркасом из углового железа. Танки располагают на расстоянии около 200 мм от стен камеры и имеют в длину приблизительно 2-3 jh с разрывами между танками до 500 мм для лучшей циркуляции воздуха у менее активной задней стороны танка и для возмолшости некоторой очистки задней стенки от снеговой шубы. Танки И. И. Филатова (фиг. 2) отличаются тем, что охлаждающие поверхности а идут по всему периметру камеры и для уве-тичения охлаждающей поверхности занимают такясе часть потолка. Роль задних стенок этих танков играют стены камеры. Преимущество системы танков заключается в автоматичности действия (без насосов и вентиляторов) и простоте обслуживания, к-рое сводится только к загрузке в танки смеси льда и соли. Однако циркуляция воздуха происходит здесь только естественным путем за счет разности в уд. в. холодного тяжелого воздуха и согревшегося более легкого; поэтому желательна работа вентилятора при наличии такового. Танки Н.С. Комарова (фиг. 3) соединяют в себе непосред- ственную холодоотдачу с воздопным охлаждением. Система эта состоит из нескольких рядов танков высотой до 600 мм и шириной 200 мм, отстоящих друг от друга на близком расстоянии. Длина танков-от 2 до 6 в зависимости от требуемой холодопроизводи-тельности. Систему этих танков располагают под потолком камеры для загрузки их с верхнего этажа и зак-шочают в легкий кояеух, с торцовой стороны которого устанавливается крыльчатый венти.пятор, служащий для циркуляции воздуха в каналах мелсду боковыми поверхностями смеяеных танков и для повышения холодоотдачи поверхности танков. При расчетах охлаждающей поверхности танков коэфициент холодоотдачи их принимают для естественной циркуляции воздуха около 6-8 Cal на 1 ж^ в час и на 1 ° разности t°, а для побудительной циркуляции-около 8-10 Cal. Для морозилок с темп-рой -12° поверхность танков должна быть вдвое больше, чем площадь пола морозилки. Система самоцир-ку.тяции рассола, предложенная Купером (фиг. 4), зак.тгючается в том, что на нек-рой высоте над охлаждаемыми камерами помещается хорошо изолированный бак   Фиг. 4. с крышкой для загрузки его смесью льда и с0.11и. Внутри этого генератора холода находятся так наз. первичные змееви-ки, к-рые соединяются с вторичными змеевиками, подвешенными у потолка или стен охлаждаемых камер. Т. о. полу- чается непрерывная замкнутая сеть, вся наполненная внутри раствором хлористого кальпия при содержании его около 20%. Бак с первичными змеевиками заполняется хорошо измельченным льдом и поваренной солью В количестве от 10 до 15% от его веса. Темп-ра охладительной смеси внутри генератора холода получается от-6° до-10°. Раствор хлористого кальция, заключенный в первичных змеевиках, вследствие этого охладится и естественно уд. вес его увеличится по сравнению с уд. в. другой части раствора во вторичных змеевиках. Благодаря такому различию в уд. в. холодного и более теплого раствора хлористого кальция установится его самоциркуляция мелоду двумя системами змеевиков: холодный и поэтому более тяжелый рассол будет опускаться во вторичные змеевики и тем охлалсдать камеры, а рассол, нагревшийся при проходе камер, будет подниматься в первичные змеевики, чтобы, охладившись, снова вернуться в камеры. Эта система охлаждения действует автоматически и не требует механич. силы, что составляет одно из главных ее достоинств. Однако наличие промежуточного посредника-раствора хлористого кальция- не дает возможности получения t° ниже -6°. Система с побудительной циркуляцией рассола отличается от системы Купера тем, что к ней добавляется насос, к-рый включается по пути охлажденного рассста от генератора холода к вторичным змеевикам и служит для усиления циркуляции рассола. Кроме того в этой системе генератор холода м. б. распололгоп внизу; с одной стороны, это облегчает обслулшвание, т. к. отпадает надобность поднимать смесь льда и соли наверх, но, с другой стороны, введение циркуляционного насоса несколько усложняет всю систему. Однако такое незначительное услолшение искупается более благоприятными результатами охлалсдения  Фиг. 5. вследствие повышения холодоотдачи змеевиков. В системе Фригатор (фиг. 5 и 6) охлаждение происходит более упрощенным способом, без промежуточных посредников в виде раствора хлористого кальция. Генератор холода представляет собой изолированный бак, сбоку которого находится небольшой бак для соли. Внутри первого бака имеется решетка, па которую загружается измельченный лед, поливаемый рассолом из особой распределительной трубы со многими отверстиями. Проходя через лед, струйки рассола вызывают таяние его и ох.таждаются. причем охлалоденный рассол берется насосом из нижней части бака и проходит через змеевики в охлаждаемых камерах. Нагревшийся рассол, возвращаясь для повторного охлаждения, частью поступает в распределительную трубу, частью-в соляной бачок, также сообщающийся с этой трубой. Количество рассола, поступающего в соляной бачок, регулируется особым краном; при этом, чем сильнее насыщение рассола солью, тем  Фиг. 6. ниже 1° таяния льда, а следовательно и си.ль-нее охлаждение рассола. Эта система с успехом применяется также для охлаждения молока, причем часто соль добавляется непосредственно ко льду, так что отпадает надобность в соляном бачке. На охлаждение 1 000л молока с 15 до 2° практика дает расход льда 0,13 т и соли 10-13 кг. Воздуходувная система состоит из генератора холода, вентилятора и системы всасывающих и нагнетательных кана.тов для воздуха. В хорошо изолированном баке имеется решетка, на к-рую нагружается лед с солью. Образующийся при таянии льда рассол стекает по наклонным поверхностям, причем навстречу ему продувается вентилятором воздух. Этот воздух предварительно охлаждается от соприковновения с рассолом, а затем-при прохождении через толщу смеси льда и соли. Охлажденный воздух поступает затем в камеру, а нагревшийся засасывается вентилятором, соединенным непосредственно с генератором холода (см. Воздухоохлади-упели). Упрощение этой системы, предложенное инж. Комаровым, состоит в непосредственном продувании воздуха через охлаж-даюп];ую смесь постоянной толщины мелоду двумя решетками. Обслуживание установок Л. о. отличается простотой и заключается в приготовлении охлаждающей смеси и загрузке этой смеси в генератор холода. Кроме того в зависимости от системы установки требуется наблюдение за работой вентилятора и насоса. Лед для загрузки в холодогенера-тор откалывается ломами или кирками в льдохранилище. Откалывать следует по Возможности крупные куски, не вызывающие однако затруднений при доставке их к льдодробилке. Лед после очистки его, обмывания от опилок и соломы разбивается иа более мелкие куски и поступает в льдодробштку, которая приводится в действие от руки или от привода. Смешивание льда с солью удобнее всего производить, посыпая солью выходящий из льдодробилки лед. Для более полного перемешивания смесь перелопачивается перед самой загрузкой ее. Количество добавляемой соли зависит от требуемой темп-ры в камерах и составляет около 0-15%. На приготовление 2 m охлаждающей смеси в сутки достаточно 4 рабочих. Экономика Л. о. На большей части территории СССР суровые зимы допускают заготовку дешевого натуральн. льда, к-рый с добавлением соли дает возмолсность иметь низкие f (до -12°) и во многих случаях заменить холоди.11ьные машины. Установки Л. о. по первоначальным затратам обходятся значите.тьно дешевле, чем машинное охлаждение, причем обслуживание их совершенно не требует механиков и машинистов. Стоимость эксплоатации установок Л. о. может быть нияее машинного охлаждения при условии рациональной заготовки льда и его хранения. Все это подчеркивает значение рациона.тьно поставленного Л. о. для народного хозяйства СССР наряду с параллельным развитием мощного холодильного машиностроения. Убедительным примером в этом отноигении являются США, Канада, Швеция и Норвегия, где наряду с машинными холодильниками широко применяется Л. о. в нек-рых отраслях промышленности. Лит.: 3 а р о ч е н ц е в М. Т. и Комаров Н.С, Безмашиыное (ледяное) охлаждение, М., 1913; К ом аров Н. С, Холод, М., 1929; Орлов А. А., Холодные склады с ледяным охлаждением, Петербург, 1912. Н. Комаров. ЛЕДОСТАВ, состояние поверхностных вод (рек, озер, морей), когда они находятся под сплошным неподвижным ледяньгм покровом. Последний образуется зимой на большинстве рек и озер при понижении температуры воздуха ниже 0° и t° всей массы воды ниже %Ь4°. Продолжительность Л. на реках и озерах колеблется в зависимости от к.тима-тич. условий от нуля до 10 и более месяцев. Например для р. Днепра у Лоцманской Каменки, т. е. непосредственно выше порогов, за период с 1877/78 г. по 1925/26 г. в течение трех лет Л. совсем не было; наибольшая продолжительность Л. в году равнялась 139 дням с наиболее ранним началом его 1/XI, средняя же за весь период-72 дням, при среднем начале Л. 27/XII. Точно также сильно колеблется и толщина ледяного покрова, которая доходит до 1,5 ж и более. Толщина льда не всюду одинакова; обыкновенно она уменьшается от берегов к середине реки или озера. Для определения времени t (в ск.), необходимого для образования ледяного покрова толщиной d см в стоячей воде, Барнес предложил эмпирическую ф-лу: f = 12 864,56:(1 + 1), где f-разность между темп-рой у нижней части ледяного покрова и темп-рой воздуха (в °С). Указанная формула дает весьма нрнб-лиженные результаты, т.к. даже для стоячей воды в ней не учтены таяние льда во время оттепелей, присутствие различной толщины снегового покрова и т. д. Поэтому в тех случаях, когда необходимо знать толщину ледяного покрова в действительности, приходится обращаться к наблюдениям и измерениям. Например на р. Днепре у с. Кич-кас [] средняя то.тщина льда 0,4-0,5 м, максимальная из наблюденных 0,7-0,8 м. На р. Волхове средняя толщина льда 0,75 м (при проектировании она была принята равной 1 м), на pp. Чусовой, Исети и Тоболе-до г. Э. vi. XI. 1 л*. Толщина льда имеет значение для определения давления ледяного покрова на гидротехнические сооружения в реке, а также для определения необходимой для пропуска льда во время ледохода толщины слоя воды, переливающейся в это время через гребень плотины или водоспуска. Величина давления ледяного покрова на гидротехнич. сооружения оценивается в настоящее время весьма различно и не имеет твердых норм. Дав.тение на 1 п. м принимают: в Швеции и Норвегии не свыше 30 т при толщине льда 1 м и 20 т при толщине 0,75 м;в Америке- в 30 т-при толщине льда до 0,9 м (Isle Maligne), в 36 m (Croton Falls), 45 m (Gross River) и 70 m (Wachusett, Olive-Bridge, Ren-si со); в Италии - от 5 до 50 т при толщине .тьдаот 0,5 до 1 м. На Волхове принято давление в 70 ш при толщине льда 1 м. Для СССР имеется предложение [i] принимать как первое приблияеение (впредь до установ.тения более точных норм) следующие величины давления льда в т на 1 п. м: при толщине 0,4 ж-10 т; 0,6 м-18 т; 0,8 ж -27 т; 1 ж -40 т; 1,2 ж -60 т. .Лит.: 1) Бовин В. Т., Лед и борьба с ним при гидротехнич. сооружениях, Москва, 1927.-Ф о р е л ь Ф. А., Руководство по озероведению, пер. с нем., СПБ, 1912; Сведения об уровне воды па внутр. вод-пых путях России по наб.чюдениям на водомерных постах, т. 8-Бассейн Балтийского и Белого морей, СПБ, 1912; там же, т. 9-Бассейн Каспийского моря, П., 1915; там же, т. Ю-Бассейн Черного и Азовского морей, СПБ, 1913; For el F. А., Handbuch d Seekunde, Allgemeine Limnologie, Stuttgart, 1901; Schuh, Das Gefrieren d. Seen, Petermanns Mittei-lungen , Gotha, 1901. M. Марцелли. ЛЕДОХОД, состояние реки, когда по поверхности ее происходит двиясение льда перед ее замерзанием - ледоставом (осенний ледоход) или при освобождении ее от ледяного покрова (весенний Л.). При понижении t° воздуха осенью вся масса воды в реке постепенно охлаждается и при соответственном понижении t° воздуха доходит до t°, близких к 0°. Еще до охлаясдения воды до 0° при морозах в воде появляются мельчайшие ледяные иглы-кристаллы. Течение воды мешает смерзанию этих игл и, чем скорость больше, тем более затруднено образование ледяной коры. Поэтому последняя прежде всего появляется в тихих местах и у берегов, образуя забереги, постепенно нарастающие. По мере усиления морозов количество этих игл увеличивается и они смерзаются сначала в большие кристаллы и в малые льдинки, образуя так наз. сало; затем эти льдхтнки постепенно растут по площади и по толщине и на реке тогда происходит осенний ледоход. Чем больше река, тем больше и толще могут быть льдины, но во время осеннего Л. они обыкновенно даже на больших реках не достигают крупных размеров. Тонкие и острые края крепкого льда могут представлять опасность для деревянных судов и сооружений, истирая и срезывая при движении своими тонкими и острыми краями деревянные поверхности. Весенний Л. происходит обыкновенно после вскрытия реки от льда весною. Весеннее вскрытие рек бывает двоякого рода.1) Вскрытие может происходить при прочном еще льде вследствие паводьса сверху, что свойственно большим рекам, текущим с юга на север. Подобное вскрытие рек является бо- лее бурным и опасным для судов и гидро-технич. сооружений и влечет за собой чаще всего образование ледяных заторов (см.). Последние образуются вследствие наличия какого-либо препятствия свободному движению льдин, причем ледяные массы останавливаются и иногда сплошь забивают все живое сечение реки, образуя при этом ледяные плотины, иногда в несколько км по длине реки, к-рые могут вызывать крайне опасные подъемы воды с бурными, иногда катастрофическими прорывами. 2) Второй род вскрытия более присущ большим рекам, текущим с севера на юг; он состоит в том, что перед вскрытием и большим подъемом воды лед значительно разрушается и рыхлеетипри медленном подъеме воды постепенно и спокойно разламывается и уносится. В зависимости от многочисленных условий эти яв.те-ния из года в год могут значительно изменяться. Периоды сплошных, бурных ледоходов обычно кратковременны, но движение по реке небольших масс льда может продолжаться довольно долго, например за время 1880-1926 гг. на р. Днепре у Лоцманской Каменки, непосредственно выше порогов, наибольший период весеннего Л. оказался в 52 дня с началом 25/1, а наименьший- 3 дня с началом 3/IV, а в среднем 10,6 дня со средним началом 12/III. М. Марцеяпи. Лит.: см. Ледостав. ЛЕДЯНОЙ ЗАТОР, нагромождение большого количества льда у песчаных отмелей, рифов, мостовых быков, а также вследствие быстрого замерзания льдин при понижении t° в период ледохода (см.) в подпруженных местах с малой поверхностной скоростью. В последи, случае застой в одном месте ледохода влечет за собой накопление значительного количества льдин, несомых течением, выше образовавшегося затора, где льдины благодаря большой скорости течения еще не успели срастись. Скорость, с которой образуется Л. 3., зависит от Г-ных условий; чем теплее погода, тем медленнее образование Л. 3. Так напр. в зиму 1879/80 г. в одном месте Дуная при средней t° воздуха -9° Л. з. образовывался со скоростью 14 км в сутки, в то время как при последующих t° -4,5° рост ледяного затора происходил со скоростью 7,4 км в сутки. При повышении t° до 0° этот рост прекращается. Л. 3. влечет за собой значительное повышение уровня воды в местах затора вследствие увеличения почти вдвое омываемого периметра. Допустим например,что река или канал с поверхностным падением J = 0,0005 имеет среднюю глубину (при свободной поверхности воды) 2,00 м и ширину 100 м. Для простоты рассуждения примем живое сечение F прямоугольным; тогда получим гидрав.тич. радиус (отношение живого сечения к омываемому периметру) Р = 200-.104 = =1,92 ju. Примем коэфициент шероховатости w = 0,030. Тогда расход воды Q выразится по ф-ле Форхгеймера величиной g = . i. J0 5. рол 234 муск. Если далее при Л. з. глубина воды будет равна некоторой величине х, то живое сечение F и омьшаемый периметр U выразятся равенствами Р = 100ж и и = 200 -Ь 2ж. Для ле- дяного покрова коэф. шероховатости м. б. в среднем принят равным коэф. шероховатости для ложа реки. Тогда расход выразится уравнением 170Г7 J0,5 a следовательно (100а^)Ь7 (200 + 2x)0.7 2,67 м. в рассматриваемом случае последствием Л. 3. является т. о. подъем воды на величину 2,67 - 2,00 = 0,67 м при одинаковом расходе воды. Однако в.местах Л. з. следует учесть еще возможность сужения поперечного сечения вследствие сдвижек льдин под ледяной покров и увеличения от этого шероховатости. Все это влечет за собой дальнейшее повышение уровня воды. В то же время нри Л. 3. большой мощности замечаются в месте образования таковых значительные изменения в рельефе реки. При повышении темп-ры выше 0° лед у затора начинает таять, местами прорывается сквозь него вода, происходит сдвижка льда и далее раздробление и движение ледяных валов от затора. Образование Л. 3. происходит не каждый год. Срок продолжительности их зависит от климатич. условий. Если интенсивность ледохода обозначить через в, ширину реки через b и среднюю поверхностную скорость через v, принимая последнюю (с достаточной для практики точностью) равною средн. скорости живого сечения, то количество льда Е в м^!ск, несомое через некоторое поперечное сечение реки, выразится величиной Е = е Ъ V. При равных Г-ных условиях и расходе льда интенсивность ледохода не остается постоянной как вследствие возможного изменения поверхностной скорости, так и вследствие изменения ширины реки. Поэтому в отношении двух различных поперечных сечений реки будет иметь место следующее равенство: Е = £i bi Vi = 2 2 Va, где величины с индексами 1 и 2 относятся к двум различным поперечным сечениям реки. Из последнего ур-ия получим: Vi- bi Т. к. поверхностная скорость принята равной средней скорости живого сечения, то она. м. б. рассчитана по ф-ле: а потому можно написать также, что где hi и /ijj-средняя глубина воды в соответствующих рассматриваемых поперечных сечениях реки. Для участков, не меняющих заметно своего рельефа (например в правильных, одного сечения, каналах), и в особенности ширины, последнее ур-ие, принимая во внимание, что-расход воды Q-i-Jr- bi-l =-Jr-b-ftV можно преобразовать в формулу: Выведенные соотношения м. б. целесообразно использованы в тех случаях, когда является необходимость выяснить, в каких местах возмоясно ожидать при более интенсивном ледоходе образование Л. з. Так напр., если река в некотором месте вьцпе плотины имеет ширину &i = 50 м, среднюю глубину hi=0,90M и поверхностное$;падение Ji = 0,0015 и если интенсивность ледохода в этом месте равна £=0,85, то вблизи плотины, где ширина реки &2=60 м, средняя глубина h2 = \.,30 м и поверхностное падение J2=0,0003, при одинаковой шероховатости лояса реки интенсивность ледохода выразится величиной£2 = 1,02. Но т. к.наибольшая интенсивность ледохода, при к-рой еще возможно движение льда, равна 1,00, то полученный результат говорит за то, что при принятых в задании условиях у плотины неминуемо будет образовываться Л. з. далее в том случае, если через плотину будет происходить постоянный пропуск льда. Выяснено, что Л. з. и высокие уровни вод в большинстве случаев бывают в годы с максимумом солнечных пятен; эти годы от.ти-чаются очень суровыми зимами и определенной периодичностью. Для более умеренного климата мелоду периодическими явлениями Л. 3. со связанными с ними наводнениями существует средний интервал в 11- 12 лет, а для катастрофич. наводнений периодичность определена в 33-35 лет, т. е. в троекра-шом размере по отношению к первому интервалу. По борьбе с Л. 3. наиболее существенными и действительными мероприятиями,к-рые могут быть приняты заблаговременно, являются систематические работы по регул ир о в а н и ю рек и других водных потоков (см. Выправление рек); при этом необходимо однако не только создать удобный для судоходства фарватер, но изменить и самый режим рек и протоков путем выправления уклона и устранения подводи, камней, водорослей, карчей и других засорений (см. Дпо-очистителъные работы), чтобы подобными мероприятиями устранить все колебания речного потока и сделать его равномерным. В Германии в деле борьбы с Л. з. придается большое значение именно выправительным работам: так напр. были уничтояеены раздвоения русла, вызывавшие раньше ледяные заторы. В тех случаях, когда указанные работы неосуществимы полностью или являются нецелесообразными, приходится прибегать к вре^-менным мерам, к которым относятся: л е-докольные работы, выполняемые ручным способом или механическим путем при помощи ледоко.юв (см.); взрывные работы (см.), производимые при помощи взрывчатых веществ, и наконец работы по о т т а и в ан и ю ледяных покровов с помощью термита (см.) и тому подобных средств. Ледокольные работы следует отнести к предохранительным мероприятиям; они д. б. предприняты до начала ледохода и до подпора воды, являющегося улее следствием образовавшихся Л. з. Целью ледоколь- ных работ является образование в ледяном поле в опасных местах и впереди их свободного от льда канала, по ширине и длине достаточного для беспрепятственного прохода по нему льдин во время ледохода. Существенное значение имеет очистка (перед ледоходом) от льда реки между мостовыми быками и впереди ледорезов (см.) и вообще в пределах (и выше) гидротехнических (плотин,шлюзов) и иных искусственных сооруяее-ний. Чем шире пробитый в ледяном поле канал, чем тщательнее очищены от льда бли-яеайшие к искусственным и гидротехнич. сооружениям места ледяного поля, тем меньше будет причин к образованию Л. з. К простейшим ручным ледокольным работам относится устройство разрезов льда. Такие разрезы ледяного поля делаются с целью облегчить подвижки льда и избежать напора на со-оруяеения стишком больших льдин. У самих сооруя-сений и вокруг судов разрезы производят лишь в небольшом количестве, все же ледяное поле разрезают по двум перпендикулярным направлениям на отдельные карты, придавая Ъослодним размеры в соответствии с местньгаиг условиями. Разрезы, или т. наз. борозды, доляшы иметь ширину <35 С.М и могут суживаться только книзу, где не м. б. в период ледокольных работ повторного смерзания. Для проделывания указанных борозд моя\но пользоваться пешней (дающей довольно широкие борозды), лопатой, сачком, ледокольным топором и ледяной пилой. Последняя весит до 16 кг и приводится в действие двумя рабош1ми, прорезывающими в рабочий день до 70-80 м (считая но длине разреза). Работа пилой имеет тот недостаток, что дает слишком узкий разрез, вследствие чего возникает опасность смерзания разрезов. Эффект работ с другими упомянутыдуш инструментами при опыт-пых рабочих приблизительно тот же. При разломке и уборке льда на небольших площадях проделывают две пар а л .тельные не слишком далеко одна от другой отстоящие борозды и одну поперечную, вдоль которой устанавливают рабочих, откалывающих пешнями отдельные льдины, к-рые топят под лед или, если это неудобно, отводят через вновь проделанную майну к глубокому месту реки с быстрьш течением. Таким путем очищают от льда всю намеченную площадь. Ручная разломка ледяного покрова целесообразна лишь при услов1Ш, что ледяной покров представляет собою ледяную кору однообразной толщины. В противном случае этот вид работ не может успешно конкурировать со взрывн. работами. Когда лед требуется только изломать (в тех случаях когда изломанный лед сам собою легко удаляется в свободную водную площадь), эта работа м. б. выполнена небольшими судами и специальными судовьвущ снарядами. Для облегчения работ по разломке льда судами целесообразной является предварительная проделка нескольких параллельных разрезов в раздробляемых местах ледяного поля. Ледокольные ручные работы, предпринимаемые для разборки и разломки Л. з., представляют значительные трудности, почему к ним в настоящее время прибегают лишь в исключительных случаях, когда нет взрывчатых веществ для производства взрывных работ. Когда лед надвинут в несколько рядов, приходится в помощь ручной работе использовать другие мероприятия. Более успешно и рационально производят разломку льда механически, для чего могут быть использованы обыкновенные достаточно сильные винтовые пароходы при условии применения соответствующих приспособлений: специальных кормовых цистерн с водяным балластом, усилений леелезной обшивки в носовой части или же ледокольного башмака системы Ведермана (см. Ледокол). Кормовой балласт применим лишь на глубоких реках. Усиление же обшивки изнутри деревом с плотной пригонкой последнего к железу, постановка дополнительных стрингеров на высоте ватерлинии и дополнительных угольников мелгду шпангоутами дают возможность использовать усиленный такими способами пароход и при меньшей глубине реки. Наиболее целесообразными для работ в ледяных полях являются специальные суда-ледоколы (см.), работающие ударами. Если позволяет ширина расчищенного места, то повторный удар ледокола намечается несколько в сторону от предыдущего. Помехами в успешной работе ледоколов являются массы шуги ( жужги ), осевшей на дне реки. Бывало, что на таких полужидких донных заторах ледоколы простаивали, как на мели, по нескольку дней. При работе нескольких ледоколов в одном месте их берут разных мощностей и типов, распределяя между ними работу сообразно их качествам. В настоящее время вся работа по расчистке ледяного поля с целью воспрепятствования образованию Л. з. возлагается главным образом на ледоколы, двилсимые обыкновенно паровой силой. При борьбе с Л. 3. при помощи в з р ы в-ных работ заготовка всех присиособ-лений для взрывов д. б. предпринята заблаговременно. Для взрывов применяют пороховые заряды, аммонит, динамит (см.) и другие взрывчатые вещества. Пороховые заряды применяют обыкновенно весом в 1- 3 кг, а при толстом льде 3-5 кг, закладывая эти снаряды в специально пробитые во льду круглые лунки 0 0,5-1,0 м (или треугольные лунки соответствующих размеров) на глубине по возмолшости не менее 3 jvt от поверхности ледяного покрова. Взорванный лед отводится на чистую воду и спускается по течению. Если верхний слой коренного льда лежит на донном заторе, то выгоднее ледяной покров удалять предварительно вручную, после чего уже прибегать к взрывам. Полезно предварительно прорубать во льду продольные борозды на расстоянии от 10 до 15 ле друг от друга (в зависимости от толщины массива) числом три и более и шириной 35-50 см. Ось намеченного канала выбирается сообразно расположению фарватера и совмещается со средней продольной бороздой. В зависимости от толщины льда лунки располагают между каждыми двумя бороздами в один, два и даже три ряда в шахматном порядке и на расстояниц (в каждом ряде) 10-20 м. Пороховые заряды по- мещают в герметич. коробках, предохраняющих порох от подмочки, и взрывают зажигательным шнуром (см. Бикфордов шпур). Взрывы льда в реках при помощи пороховых зарядов являются наиболее целесообразными, если учитывать влияние, которое оказывают эти взрывы на рыбное хозяйство, по сравнению с взрывами посредством других более сильных взрывчатых веществ. В Германии в 1928/29 г. для взрыва льда толщиной 0,5-2 м брались заряды аммонита весом 2,5-5 кг, прршем соблюдалось условие, чтобы такой заряд находился под водой не более 5 минут; при то.тщине льда более 2 м лед взрывался с помощью незамерзающего динамита весом до 20 кг. Взрывались эти заряды при помощи алюминия, медных взрывных капсюлей, воспламенитель-ного шнура, а серийные взрывы-электричеством. Канал, отводящий отколовшиеся льдины, выделывал ся шириной 20-40 .и и более. Лунки пробивались в шахматном порядке или параллельными рядами на расстоянии 10-15 м друг от друга. Заряды подводились под лед на глубину 1,8-2,5 м от поверхности ледяного покрова при помощи (по преимуществу) деревянных хлестов,имевших длину 5 м и прикрепленных к канату, позволявшему после взрыва вытащить упомянутые шесты д.тя повторного применения. Взрывные работы наиболее уместны при устранении больших нагромождений крепкого льда. Однако во всех случаях применения взрывных работ неизбежны ручные работы как длягпредварительной разрезки ледяного массива, образования ниже Л. з. свободной искусственной полыньи, так и для последующих работ по разъединению льда по готовым трещинам и для вывода его на течение. При этом однако необходимо при-пять во внимание, что ледяные заторные нагромождения обрушиваются несколько спустя после произведенных взрывов; поэтому доступ к этим местам д. б. открыт лишь по прошествии нек-рого времени и с применением предохранительных мер: прикрепление посылаемых людей к удерживающим канатам, ходьба по проложенным доскам; если позволяют обстоятельства, лучше производить работу из плоскодонных лодок. Для производства взрывных работ на льду в 1928/29 г. в Германии каждая взрывная команда состояла из одного мастера и десяти подручных: двух человек для изготовления зарядов, двух-для прикрепления последних к шестам или проволоке, одного-для подноски зарядов, четырех-для работ на льду при установке зарядов и одного-для работы по их воспламенению. Каждая такая команда была снабл-сена спасательным кругом, багром и небольшой лодкой. Относительно борьбы с Л. з. при помощи термита см. Термит. К вспомогательным работам относятся мероприятия по устранению примерзания воды к частям гидротехнических сооружений, не допускающим по своему назначению такого примерзания, что достигается наприм. снабжением таких частей отопительной системой: электрической, воздушной или паровой. Следует здесь же упомянуть, что при ледоходе необходимо своевременно открывать шлюзы для беспрепятственного пропуска паводковой воды со льдинами и устранения тем самым Л. з. непосредственно у шлюза со всеми его последствиями. Над гребнем водослива необходимо иметь достаточной тол-шины слой воды, чтобы в полной мере был обеспечен пропуск льда через плотину. Все остальные мероприятия, в той или иной мере способствующие устранению ледян. затора, должны быть применены, как показал опыт, не только в отношении больших рек и сооружений, но и вообще ко всем водным протокам, нуждающимся в указанных работах, во избенеание порчи самих сооружений и бедствий от наводнения. Лит.: Рыкачев М., Замерзание русских рек, СПБ, 1887; Акулов К., Брилинг Е. иMap-ц е л л и М., Курс внутренних водн. сообщений, т. 1, М.-Л., 1927; Л о X т и н В., Ледяной нанос и зимние заторы на р. Неве. Материалы для описания русских рек и истории улучптенип их судоходных условий, вып. 10, СПБ, 1906; Войткевич М., Ледокольное дело в германской постановке, СПБ, 1913; В пс h а п а п, Оп the Freezing of Lakes, Nature ,L., 1879, 79; F о г e 1 F., La temperature des lacs geles, СК , 1880,90; ForelF.A., Handbuch d. Seekunde, Al Igem. Limnologie, Stg., 1901; Fanner G., Der Eisstoss d. Donau, Ztschr. d. Osterr. Ingen.- u. Archit.-Vereins*, W., 1888, 13; Schuh, Das Gefrieren der Seen, Peter-manns Mitteilungen*, Gotha, 1901; Swarovsky A., Das EiSYerhaltnis d. Donau von 1850 bis 1890, Penks geogr. Abhandlungen , 1896, 5; W e d d e г b u r n, The Freezing of Freshwater Lakes, Journ. of the Scottisch Met. Soc. , 1908; Eissprengungen im Winter 1928/29 in Deutschland, Nobel-Hefte , Berlin, 1929, H. 4; 11 o-senbaum L., Die Perioden d. Hochwasser u. Eis-stosse, Die Bautechnik , В., 1930, H. 15; Bruckner E., Klimaschwankungen seit 1700 nebst Bemer-kungen iiber d. Klima.4cliwankiingen d. Diluvizeit; Geo-graphische Abhandlungen , hrsg. von A. Penck, Wien, 1900, B. 4; W a 1 1 e n A., Temperatur, Niederschlag u. Wasserstandsschwankungen in Nordeuropa, Meteoro-logische Ztschr. , Brschw., 1914; R о s e n b a u m L., tJber langjahrige Klimaschwankiuigen u. deren Abhiin-gigkeit von d. Sonnenfleckenhaimgkeit, ibid., 1928 u. 1929; Myrbach C.,DasAtmen d. Atmosphare, An-nalen d. Hydrographie u. maritimen Meteorologie , В., 1926; Sonklar K., Von d. Uberschwemmungen, W., 1880; Proceedings of American Inst, of Civil Engineers*, N. Y., 1927 a. 1928; Grossmayr F., Nilflut-vorhersage, Meteorologische Ztschr. , Brschw., 1929; KvetenskyL., Wassermengenvorhersage im Kraft-werksbetriebe, EuM , 1928; Ztschr. fur Binnenschiff-fahrt , Hamburg, 1928, H. 9; eAnnalen d. Hydrographie u. maritimen Meteorologies, В., 1917; Meteorolog. Ztschr.*, Brschw., 1914, 1918, 1929. C. Брилинг. ЛЕЖАНДРА ПОЛИНОМЫ (функции) получены им в 1784 г. при исследованиях, связанных с потенциалом (см.) точек шаровой поверхности, выражающимся при известных нредпололсепиях ф-лой Т = -~-- Во МНОГИХ вопросах математической физики и в астрономии приходится функцию Т разлагать в ряд по степеням г, причем: при г < 1 Т = Ро(ж) -f гР,(х) + + г^Р,(х) + ... + Г Р.,(Х)+ ... при г > 1 Т==Р,{х)+Р,{х) + (ж)-Ь... Коэф-ты Ро, Pi, Pg, ... , Р„,... называются полиномами Лежандра 1-го рода порядка нулевого, 1-го, ... , тг-го ... В развернутом виде: -РоС^О = 1; 1(2;) = х; Р^(х) = (Зж2 -1); Р,{х) = иЪх^-ЗхУ,...; >~ п[ ) 2(271-1) - 7(n-])(n-2)(7i- 3) 4 { 2-4-(2n-i)(2n-3) I Р,п(~х) = Р,п(+зоу, Р„(1)=1; Р2 +х(0) = 0; Pinii- X) - Pn+ii+x); .п(0) = (-1) --За аргумент ж часто берут cos тогда Pi(cos = cos 0; Pzicos &) 3 cos 2+1. Рз(со8 &) = (5 cos 3 -f 3 cos i9);...; P (cos &) = 1-3-5 ... (2n-l) f Q , 1 n . Q , { COS n& + COS (n - 2)& + 2 .n! ЬЗ 1-2 j0,cos(n-m+...+ ~cos[-in-2)&] +cos(-n)&}- Л. П. Р„(ж) можно определить через производную те-го порядка ф-ии (ж^ - 1) (формула Родрига): Из ЭТОЙ ф-лы ВИДНО, ЧТО все корни ур-ия Pni) = о действительны, отличны друг от друга и лежат в интервале от (-1) до (--1). В интегральной форме Л. п. выражаются при помоши интеграла Лапласа: л Рп{Х) = /(Ж + COS (р \/x-lY(l<p о И интеграла Шлефли: где контур интеграции С один раз окружает точку X. До сих пор речь шла о Л. п., т. е. w принималось за целое положительное число; последний интеграл позволяет, путем наложения добавочных условий на контур интеграции С, распространить выводы на любое значение п и говорить уже о функциях Лежандра или сферических (но Гауссу). Функция Р„(ж) удовлетворяет диферен-циальному ур-ию Лежандра: (1 - х^) - 2х +п(п+1)Р^(х) = 0. Другим частным решением этого ур-ия слулшт ф-ия Леячандра 2-го рода: Qnix) 1-3-5 ... (2п-1)(2п--1) (п + 1)(л+2) з 2(2п--3) (n+l)(n+2)(?i+3)(n+4) 2-4(2n4-3)-(2n-(-5) Каждый ИЗ трех интегралов +1 +1 fp,n{x) Рп(х) dx, J д, (ж) Q{x) dx, -1 -1 /Рш{х) Qnix) dx -1 равен О, если тф7г, и равенпри ?п = п. Три последовательных функции Лежандра 1-го или 2-го рода связаны аналогичными рекурентными соотношениями: (п + 1)Р„ч-1(ж) - (2п + 1)жР (ж) + мР, ,(ж) = О, Pi(x)-xP,(x) = 0, (п -Ь 1) Qni(x)-(2n + l)xQ(x) + nQ i(x) = О, Q,(x)-xQo(x) + l = 0, дающими возмолсность вычислить последующую функцию по двузи предыдущим и составить таблицы сферических ф-ий, находяпщх, подобно Бесселееым функциям (см.), широкое практич. применение. Связь мелсду Бесселевыми и сферич. функциями устанав.тивает-ся формулой: Ini) = {~ir\imPr (cos I), п = оо \ где Р< ) (ж) = (1-х^)1 dx Т. П. ассоциированные ф-ии Лежанд-ра, для которых ш целое положительное число, а п-совершенно произвольно. Обобщение ф-ий Лежандра на случай двух переменных и 7? было дано Лапласом, почему эти ф-ии, обозначаемые символом У^(, 9?), носят его имя. Они удовлетворяют диферен-циальному ур-ию Лапласа: sin* 01 0i> J sin2d -{-n(>i-M)Y,(d, 9) = 0 и связаны с ф-иями Лежандра соотношением: fe = 2n + l cos 1? COS + -f sin sin cos (95 - 9?) где д. и 9!;t -постоянные параметры, а m.- произвольные постоянные. Как ф-ии Лежандра, так и ф-ии Лапласа применяются для разложения в ряд других ф-ий, напр.: Лит.: Heine Н. Е., Handbuch der Kugelfunk-tionen, 2 Aufl., В., 1881; \V h i t t a к e г E. T. and Watson G. N., Course of Modern Analysis, 3 ed., Canibridge, 1920; M 1 s e s R- u. F r a n к P., Die Differential- u. Integralgleichungen d. Mechanik u. Physik, T. 1-2, 7 Aufl., Brschw., 1925-27; Jahnke E. und E m d e F., Funktionentafeln mit Formeln und Kurven, Lpz.-в., 1923. В. Коновалова. ЛЕЖНЯК, см. Жерновой постав. ЛЕЙДЕНСКАЯ БАНКА, конденсатор цилиндрич. формы постоянной емкости; состоит из цилиндрического стеклянного сосуда (банки), внутренняя и нарулсная поверхности к-рого покрыты фольгой (о б к л а д-к и конденсатора), не доходящей до отверстия банки приблизительно на V4 высоты (фиг. 1). Металлический стержень, проходящий через горло банки, соприкасается с внутренней обкладкой банки при посредстве гибкой проволоки или цепочки. Шарик, которым заканчивается стержень, является одним из полюсов конденсатора; наружная обкладка-другой его полюс. Емкость Л. б. может быть приближенно вычислена по общей формуле технических конденсаторов: О Фиг. 1. Фиг.2.- где е-диэлектрич. постоянная стекла, S- средняя величина (в см) поверхностей обкладок, d-средняя толщина (в см) стенки, или, лучше, по специальной ф-ле (для цилиндрич. конденсаторов): C = jj см, где I-длина Л. б., а г-внутренний радиус ее; предполагается, что l>r>d. Емкость Л. б. незначительна-не больше 15 ООО см. Для получения больших емкостей Л. б. соединяются в батареи. Л. б. в состоянии выдержать значительную разность потенциалов на своих обкладках-порядка нескольких десятков тысяч V. Недостаток Л. б.: незначительная емкость, при сравни- тельно больших размерах занимаемого места, и хрупкость. Л. б. была изобретена в 1745 году в г. Лейдене (отсюда ее название). До.т-гое время она была очень распространенной формой конденсаторов. В настоящее время на промышленных установках Л. б. в своем первоначальном виде употребляется сравнительно редко. Промышленной формой Л. б. являются Л. б. фирмы Шотт, выработавшей специальное стекло (м и-н о с) с минимальными по-терямиИ конденсатор Мос-цицкого (фиг. 2). Последний изготовляется в виде длинных банок небольшого диаметра из специальных сортов стекла с малыми диэлектрическими потерями. Обкладки - серебряные, гальванически покрытые слоем меди для лучшего прилегания обкладок к стеклу. В отверстии банки укреплен фарфоровый изолятор, сквозь к-рый проходит стержень, соприкасающийся с внутренней обкладкой. 1Сонденсатор устанавливается в защитном металлич. сосуде, причем пространство между наружной обкладкой конденсатора . и стенкой защитного сосуда заполняется охлаждающей жидкостью. Лит.: Хвольсон О. Д., Курс физики, т. 4, Берлин, 1923; Эйхенвальд А. А., Электричество, 5 изд., М.-Л., 1928; В а п п е 11 z F., Taschenbuch der drahtlosen Telegraphie und Telephonie, Berlin, 1927. Д. Виккерс. ЛЕЙКОСОЕДИНЕНИЯ красителей, продукты умеренного восстановления красящих веществ, способные при окислении переходить обратно в красители. Большинство из них, за исключением некоторых Л. кубовых красителей, являются бесцветными веществами, что объясняется восстановлением хиноидных групп красителей (уничтожением хромофорных группировок). Наибольшее практич. значение имеют Л. нерастворимых в воде кубовых и сернистьпс красителей, т. к. последние при восстановлении приобретают гидроксильные или сульфгидрильные группы и в силу этого делаются способными давать растворимые в воде щелочные соли. Технически восстановление в этом случае ведут либо гидросульфитом натрия, Na2S204, либо сернистым натрием, NagS, в щелочной среде. На волокне Л. кубовых и серии- 1 ... 43 44 45 46 47 48 49 |

|

© 2007 SALROS.RU

ПромСтройМат |