|

|

|

|

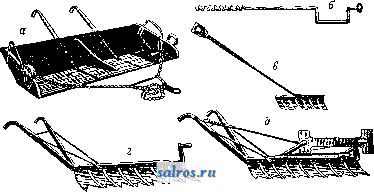

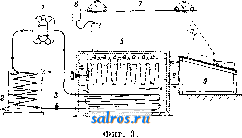

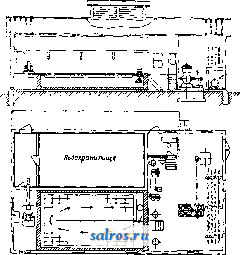

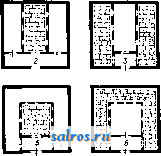

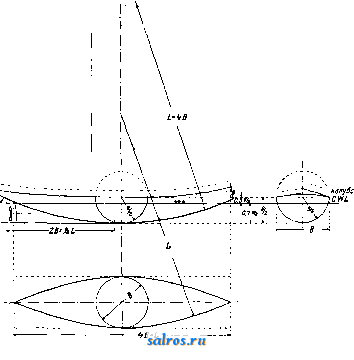

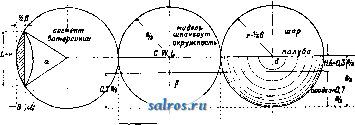

1 ... 42 43 44 45 46 47 48 49 Л. II, III, У и УI обладают ббльшим уд. вес., чем вода. Если Л. II или Л. III охладить жидким воздухом, то вследствие медленности превращения при низкой 1° мояшо иметь эти формы Л. в неустойчивом состоянии и при атмосферном давлении; они превращаются в Л. I с увеличением объема, причем первоначальный кристалл рассыпается в тонкий порошок кристаллич. осколков Л. Г. Число различных форм льда, существующих при высоких давлениях, нельзя считать установленным, т. к. возможны и другие формы Л. помимо известных до наст, времени. Лит.: Б р а г г У. Г., О природе вещей, перевохх с апгл., М., 1926; Вейнберг Б. П., Снег, иней, град, лед и ледники, Одесса, 1909; Т а m m а н n Ст., Lehrbuch d. heterogenen Gleichgewichte, Braunschweig, 1924. A. Млодзеевский. Заготовка натурального Л. долясна производиться в наиболее холодный и сухой период зимы, причем употребительны следующие способы: а) выколка или вырезка из водоемов; б) намораядавание воды; в) нака-п.11ивание ледяных сосулек. Заготовленный натуральный Л. сохраняется в особых льдохранилищах, к-рые обслулсивают жел.-дор. транспорт скоропортящихся продуктов или предназначаются для целей ледосоляного охлаждения. Кроме того л ьд охранил ища являются частью специальных сооруяеений- ледников. Заготовка Л. из водоемов - рек, озер и прудов-у нас обычно производится самым примитивным способом-вы-колкою глыб неправильной формы, кабанов, ломами-пепшями и вытаскиванием льдин посредством багров с большой затратой рабочей силы. Для получения таким способом Л. требуется на 10 m ок. 0,6 раб.-суток. В зависимости от толщины Л. на сани кладется от 2 до 10 кабанов, причем вес их достигает в некоторых случаях до 0,5 т. На подвозку 10 W льда в льдохранилище при расстоянии 3 км требуется от 2 до 3 лош.-суток. Недопустимо брать Л. из заболоченных водоемов с тиной и другими загрязнениями, что делает применение его опасным из сани-тарно-гигиеническ. сообранеений (например в маслоделии); необходимо обращать внимание на чистоту воды водоема. При заготовке Л. в США в больших размерах предварительно намечают необходимую площадь ледяного поля, подлежащего разработке, в зависимости от количества требующегося льда и определившейся толщины его. Площадь поля для получения 1 т Л. при различной толщине его составляет: Толщина в мм........ 300 400 500 600 700 Требующаяся площадь в . 4,0 3,0 2,4 2,0 1,7 Поверхность намеченного участка очищают от снега и на нем посредством ручного плуга делают борозды (глубиною в 2,5 см), к-рыми поле делится на прямоугольники размерами обычно ок. 55 X 80 см. Прорезывание Л. производится конной или электрич. тягой при помощи плугов с зубьями различной высоты. Так, обр. Л. надрезывается в двух направлениях на равные прямоугольники, к-рые остаются скрепленными в нижней своей части сплошным непрорезанным стоем Л. около 10 слг для возможности безопасной работы на Л. Для отделения плотов таких надрезанных льдин применяют маховые или дисковые пилы. Для транспорта Л. к льдохранилищу пилами пропиливают кана.т. Плоты из нарезанных льдин гонят по открытому каналу, разделяют затем на полосы и наконец на отдельные куски. Для этой цели служат ломы в виде вилки с широкими зубьями клинообразной формы для об.тегчения работы по откалыванию отдельных льдин. Подъем льдин в льдохранилище производится бесконечной цепью; при этом льдохранилище наполняется правильно укладываемыми кабанами с полу до потолка. На фиг. 1 даны инструменты и машины, применяемые для этой заготовки Л.: а - скребок, б - бурав, в - ручной плуг, г--плуг-разметчик, д - ледяной конный плуг. Заготовка Л, намораживанием воды является одним из .тучших способов, так как получается сплошной ледяной  Фиг. 1. массив без всяких швов и не требуется подвозки Л. и большого расхода рабочей силы; Л. получается достаточно крепкий, но мутный и слоистый. Такой способ однако применим только при соответствующих климатических условиях-при суровой и достаточно продолжительной зиме. Сначала подготов-тя-ют нужных размеров площадку с планировкой, изоляцией шлаком и настилом шпал или досок. Затем ее покрывают ровным слоем снега в 40-60 мм, снег утрамбовывают, поливают водой и промораживают. Вокруг образовавшейся ледяной площадки устанавливают борты общей высотой в 500 мм, к-рые сшиваются из трех обрезных досок-дюймовок. Во избежание утечки воды все щели д. б, заделаны снегом. Около места заготовки Л. доляен иметься водопровод с ответвлениями по 1 крану на каждые 300 ледяного поля. К выходному отверстию водопровода присоединяется пеньковый рукав, другой конец которого кладется на площадке, причем под него для уменьшения размыва площадки струей воды подкладывается лист железа. Конец рукава по временам перемещают. На-  мораживание производят при Г не выше -10°, наливая на ледяное поле слой воды в 20 мм. При ветре и более низкой t° слой воды допускается до 30 мм. Продолжительность наморалшвания слоя воды составляет около 3-5 ч. При намораживании в сутки 3-4 слоев для площадки на 100 м^ выход Л.- ок. 10 Л18,4 т. Когда Л. наморожен на высоту первого борта, устанавливают второй борт с отступом внутрь массива на высоту борта, чтобы получить отступы, отвечающие уклону 1:1. После того как наморожен Л. во. втором борту; борт снимают и готовят для третьего ряда и т. д. (фиг. 2). Высота ледяного массива зависит от климатическ. условий и для центральной части СССР составляет около 2-3 м, увеличиваясь на восток и достигая в Сибири 4- 5 м. Кроме намораживания воды в горизонтальной плоскости иногда применяется устройство вышек для обливания их водой сверху, причем вследствие лучших условий теплоотдачи ускоряется процесс образования Л. Заготовка Л. накапливанием сосулек является единственным возмолшым способом для местностей с мягкими зимами, когда t° не опускается ншке -2° и держится непродолжительное время. Такой способ заготовки Л. требует устройства специальной деревянной эстакады, состоящей из стоек и горизонтальных рам-обвязок, соединенных на шипах и для большей жесткости железными скобами. Вся эта конструкция образует как бы три яруса, расположенные друг над другом по высоте на расстоянии 2-2,5 м. На рамы кладут через 0,3 жерди диам. около 100-150 мм, причем жерди одного яруса располагают перпендикулярно к жердям следующего яруса. К верхнему ярусу эстакады подводится водопроводная труба в iv4 дм. с ответвлениями в V4 дм. через 2-4 м, распстоженными в шахматном порядке. Отростки возвышаются над уровнем верхнего яруса на 0,5 jw и снабжаются сетчатыми насадками-разбрызгивателями. Для предупреждения излишнего разбрызгивания воды верхний ярус обшивают досками на высоту 0,6 ж с уклоном внутрь эстакады. Вода выходит из насадок кверху мелкими струйками, к-рые, разбрызгиваясь, замерзают по пути к нижнему ярусу и по мере накопления образуют своего рода ледяные сталактиты. Распыление воды и быстрое ее охлаждение и замерзание можно производить также при помощи продырявленных многочисленными отверстиями труб, располагая их ио длине эстакады. Во избе-лсание замерзания .воды в трубопроводах и разрыва их они д. б. с уклоном к выходному отверстию, причем регулирующий кран д. б. расположен в теплом помещении. Накапливание ледяных сосулек и смерзание их между собой происходит в 2-3 суток, так что объем льда, получаемого с такой эстакады, составляет приблизительно 50% полного объема ее. Лед затем скалывают или спиливают и отвозят в льдохранилище. Очистка эстакады размерами 12 х 4 ж при высоте в 6 л* занимает 1 день при б рабочих. Изготовление искусственного Л. достигается применением ледоделательной машины, которая представляет холодильную машину (см.), снабженную неско.яько видоизмененным испарителем-ледогенератором. Искусственный лед по своему внешнему виду допускает следующие подразделения: опаловый Л.-мутный, непрозрачный, молочно-белого цвета из-за присутствия в нем воздуха; прозрачныйЛ.с небольшой резко мутной сердцевиной; кристаллический Л. - совершенно прозрачный. По своей форме искусственный лед разделяется на лед в блоках, имеющий наибольшее распространение, и Л. в плитах. Блоки, иЛи чушки, обыкновенно весом в 12,5 и 25 КЗ, получаются в форме усеченной пирамиды с прямоугольным основанием; плиты-куски Л. больших pa3Mei:)0B и веса для последующей их разрезки. На фиг. 3 схематически изображена ледоделательная машина, где: 1-компрессор, 2-конденсатор, 3-регулирующий вентиль, 4-ледогенератор, 5-ледяные формы и б-наполнительный прибор, 7-мостовой кран, 8-оттаи-вательный сосуд, 9-ледоскат и мешалка-пропеллер . Ледогенератор должен иметь такое расположение испарительных змеевиков, чтобы можно было мел-еду ними или над ними поместить ледяные формы. Мешалка-пропеллер заставляет охлал^:-денный рассол циркулировать мелсду формами, которые в больших ледоделательных устройствах соединяют в ряды для выемки их посредством подъемного механизма. Л е-дяные формы изготовляются из топкой стали в 1-1,5 мм с совершенно гладкой  внутренней поверхностью для легкого отделения блоков Л. после оттаивания. Для предохрапения от ржавчины формы оцинковывают или лудят. Размеры и вес форм при общей высоте 1 115 мм следующие: Внутренние раз- Вес блока льда меры в мм формы в кг в кг вверху внизу .0 5 J 190x110 160Х 80V \ 110x140 245x150 190x190 120x120 Г 217x137 160 X160 ) Расход холода на производство искусственного льда составляет в среднем ~ 130 Са1/кг. Продоллштельность заморалшвания воды зависит от t° рассола, Г воды и размеров формы, колеблясь от 7 до 9 ч. д-тя блоков в 12,5 кг и от 12 до 15 ч.-для 25 кг. Для производства прозрачного Л. применяется продувание воздуха в заморалшваемую воду посредством тонких трубочек, опущенных в ка7кдую форму, что вызывает перемешива- ние воды и удаление из нее воздуха. Изготовленный Л. поступает в камеру хранения с Г -3° и нагрузкой до 1 m на 1 Л е д о-де.лательный завод (фиг. 4) объединяет машинное отделение, помещение ледогенератора и льдохранилище. В зависимо-  Фиг. 4. сти от суточной производительности завода внешний объем здания его и холодопроиз-водительность машин составляют: Суточная произв. Л. в m 5 10 15 20 Объем здания в . . . . 600 900 1 200 1 500 Машина в Са1/час . . . . 30 ООО 50 ООО 80 ООО 100 ООО Лит.: Денисов П. И., Заготовка льда, хранение его во временных льдохранилищах и забор из нпх, Петроград, 1921; Комаров И. С, Холод, Москва, 1929. Н. Комаров. ЛЕДЕРИТ, СМ. Эбонит. ЛЕДНИКИ, простейшие холодильные устройства, предназначенные преимущественно для краткосрочного хранения скоропортящихся продуктов. Охлаждение в Л. достигается за счет теплоты, поглощаемой .тьдом при его таянии. В виду того что лед тает при сравнительно высокой для холодильного устройства 1° в 0° и при его таянии образуется большое количество влаги, t° воздуха в Л. получается обычно выше-f 2° при влажности около 90%. Однако при надлежащем тине Л. и правильном устройстве его вполне достижимы удовлетворительные результаты хранения пищевых продуктов, в особенности если продолжительность нахождения их в Л. не велика. Применение Л. обусловливается не только назначением их, но и самой возможностью запастись достаточно эконо-мичн. образом потребным ко.тичеством натурального льда. В нек-рых случаях (д.тя комнатных ледников) по климатич. условиям применяют также и искусственный лед. Л. получили особенно широкое распространение в маслоделии, молочном хозяйстве и рыбной промышленности, для небольших пивоваренных заводов, продуктовых магазинов и т. д. Типы Л. определяются взаимным расположением помещения для пищевых продуктов и собственно ледника-льдохранилища. В зависимости от этого различают следующие типы. Л. с нижней загрузкой льда (фиг. 1) представляет наименее целесообразное устройство, т. к. холодный, а стедова-тельно и более тяжелый воздух всегда стремится застаиваться над поверхностью льда как места своего охлалодения. Воздух в таких Л. затхлый и очень влажный, а t° его неравномерна из-за отсутствия правильной циркуляции. Отвод воды от тающего льда затруднителен, вследствие того что льдохранилище углублено в землю. Лед часто находится в воде и поэтому тает быстрее. В виду неудовлетворительных результатов охлаждения и высокой t° камеры в Л. этого типа, весьма часто продукты хранят непосредственно на льду, что представляет затруднения при пользовании Л. и вызывает усиленное таяние льда, так что до конца охладительного сезона льда обыкновенно не хватает. Положительные стороны этих Л.-простота постройки и удобство при набивке льдом- совершенно не искупают плохой работы их, а потому Л. этого типа должны быть признаны нерациональными. Л. с верхней загрузкой льда (фиг. 2) является теоретически наиболее совершенным, так как холодный воздух опускается по одной сто- п роне его и охлаяч - ,Иг дает сохраняемые продукты, а нагревшийся воздух поднимается по другой стороне у стены для своего повторного охлаясдения. В этом типе Л. получается правильная циркуляция воздуха и поэтому достаточно равномерная t° его. Отвод воды от тающего льда совершается без затруднений. Однако при верхнем расположении льда необходимо особо прочное перекрытие, чтобы выдержать нагрузку льда, к-рая при высоте льдохранилища 3 .и составляет ок. 2 700 кг/м^. При недостаточной изоляции перекрытия возможно осаждение на нем влаги из воздуха и последующее затем увлажнение сохраняемых продуктов. Кроме того при набивке этого Л. требуется поднимать лед на сравнительно большую высоту. Поэтому Л. такого типа не получили большого распространения, несмотря на пра-ви.тьный принцип действия их. Л. с боковой загрузкой льда (фиг. 3) получил особенно широкое применение в Канаде и потому часто носит название канадского Л. В этом типе .тед-ника помещение для продуктов располагают  Фиг. 1. Фиг. 2.   Фиг. 3. рядом с льдохранилищем и отделяют от последнего стеной с отверстиями для циркуляции воздуха. Эта стена во избежание увла-яснения ее от выпадения росы должна иметь изоляцию. Холодный воздух поступает из льдохранилища через ряд нилсних отверстий в этой стене у пола; нагревшись, он поднимается кверху и направляется обратно для повторного охлаждения через ряд верхних отверстий под самым потолком.Нижние отверстия располагают приблизительно через 1 м. Обычные размеры отверстий-длина до 400 мм, высота до 200 мм. Циркуляция воздуха осуществляется естественным путем за счет напора, который получается от разности в удельных весах тялселого холодного воздуха и согревшегося более легкого. Для усиления этого напора и правильной работы Л. даже в конце охладительного сезона льдохранилище обычно устраивают в IV2 раза выше, чем камеру для продуктов. Вследствие циркуляции t° воздуха поддерживается достаточно равномерной, если расстояние между наружной стеной камеры и стеной, отделяющей льдохранилище, не превышает 3-5 м; в противном случае необходима искусственная циркуляция воздуха при помощи соответствующей мощности вентилятора и системы воздушных каналов. При наличии электроэнергии лселательна вообще установка крыльчатого вентилятора вверху стены, отделяющей льдохранилище, чтобы усилить циркуляцию воздуха и понизить t° его, хотя это и вызовет некоторое ускорение таяния льда. Отвод воды от тающего льда при этом типе Л. не представляет затруднений и устраивается посредством соответствующих скатов пола к середине льдохранилища и приемника с отводной трубой, снабженной гидравлическим затвором-во избе-лсание проникновения внутрь Л. теплого на-рулгного воздуха. Л. канадского типа обладает большими преимуществами по сравнению с ледниками, имеющими верхнюю загрузку-.тьда, а именно: 1) отпадает надобность в особо прочном перекрытии и облегчается набивка ледника льдом; 2) благодаря правильной циркуляции воздуха достигаются равномерность Г в Л. и легкий отвод воды из него. Поэтому Л. канадского типа заслу-лшвают самого широкого распространения, в особенности для маслодельных заводов и продовольственных магазинов. Л. промышленного типа служат на рыбных промыслах для массового посола рыбы в теплое время года. Эти Л. наполовину углублены в землю и имеют в длину 20-80 м, в ширину 12-16 лг и в высоту 3- 4 м. Льдом наполняют боковые отделения шириной 4 м и. высотой до 4 лг, так что образуются своего рода ледяные закрома, идущие вокруг трех стен и отгороженные от помещения с ларями и чанами для рыбы решетчатыми перегородками. Емкость этих закромов составляет около 50-60% всего объема ледника. Заполнение закромов льдом происходит с крыши через ряд люков, куда лед сваливается возами. Количество льда для набивки ледника в зависимости от размеров его колеблется от 400 до 4 000 возов. Л. смешанного типа имеет расположение льда или снизу и сбоку или сверху и сбоку. Иногда льдохранилище и помещение для продуктов соединяют в общую камеру, занолненную льдом, в которой находятся бочки, лари и чаны с некоторыми продуктами-солониной, рыбой и проч. Раз- личают также Л. углубленные в землю и надземные. Кроме того при небольших размерах-ледники с возобновляемой загрузкой льдом. Л. своз обновляемой загрузкой .4 ь д о м отличаются тем, что у них имеется только одно помещение для пищевых продуктов, внутри которого у стены устроено приспособлепие для периодически возобновляемой загрузки льдом. Вследствие распо-.толсения решетчатого резервуара д.тя льда почти под потолком получается тип ледника, промежуточный между Л. с боковой загрузкой и Л. с верхней загрузкой. При проектировании ледника требуется выполнение следующих условий. 1) Планировка Л. и взаимное расположение помещений для льда и продуктов кроме удобства пользования д. б.тaкonы,чтoбынapyж-иaя поверхность была возмоягао меньнтей при обеспечении естественной циркуляции воздуха. 2) Устройство ледника должно предусматривать удобную, незатруднительную набивку его льдом и беспрепятственный отвод воды при таянии льда. 3) Строительные материалы д. б. по возмояшости долговечны, огнестойки и плохими проводниками тепла. 4) Стоимость сооруя?ения Л.не должна быть велика. Планировка Л. зависит от назначения его, типа, величины и числа охланедаемых помещений, причем объем льдохранилища д. б. в 2-3 раза больше объема охланлдаемых камер. При П1)оектировании стараются придать Л. такую форму, при которой при наибольших полезн. площади и объеме получается наименьшая поверхность и длина периметра. Этому условию удовлетворяет приближение Л. в плане к кругу, правильному многоугольнику, что позволяет понизить как стоимость сооружения, так и расход льда при работе Л. Однако такое приближеиие не д. б. в ущерб удобствам обслуживания. Если Л. является отдельным сооружением.  Фиг. 4. а не составляет нераздельной части обслуживаемого им предприятия (маслодельного пли пивоваренного завода, бойни и т. д.), то при паибо.лее распространенной боковой загрузке льда могут быть варианты взаимного распо.дожения помещений для льда и продуктов, указанные на фиг. 4. Для уменьпхения расхода льда на таяние необходи.мо всегда предусматривать небольшие передние, защищающие от непосредственного проникания теплого наружного воздуха внутрь Л. При большом числе отдельных камер приходится делать коридор или иметь особую распределительную камеру. Желательно кроме того, чтобы стены льдохранилища, выходящие наружу, имели возможно меньшую длину. Место для постройки Л. выбирается вдали от выгребных и помойных ям и на некоторой возвышенности, чтобы не увланшять грунт и удобно отводить поду от тающего льда. С южной стороны желательно иметь защиту от солнечных лучей в виде деревьев и кустов. Двери располагают по возможности с северной стороны. Материалом для постройки ледника часто служит дерево, но оно сравнительно быстро загнивает и способствует развитию плесени и затхлости воздуха. Срок службы деревянного ледника, и зависимости от типа его, качества материала, выполнения и обслуживания, ок. 10-15 лет. Из санитарно-гигиенич. соображений и при больших размерах Л. стены возводятся из кирпича или пустотелых бетонных камней, что удлиняет срок службы до 20-4 0 лет. В некоторых случаях применяется и!елезобетон. Стены ледника при деревянных постройках делают из бревен в виде сруба или каркасного типа. В последнем случае стойки обшивают снаружи-и изнутри двумя слоями досок толщиной около 25 мм, соединенных в пгаунт, с прокладкой 1!артона или просмоленной бумаги-для пония{ения термодиффузип. Промежуточное пространство между досками и стойками заполняется сухим торфом, шлаком, золой и проч. Стены Л. из кирпича и бетона обычно выполняют с воздушными прослойками толщиной не менее 150 мм, запол-нявмы.ми затем различпы.ми сыпучими материалами, которые д. б. сухи и плотно набиты в прослойках во избегкание оседания и образования пустот, что нарушит однородность изоляции. Для отражения лучей солнца стены ледника спаружи желательно окрасить в светлые цвета. В Л., углубленных в землю, вместо изоляционного слоя для стен и потолков часто довольствуются присыпкой зе.мли с одерновкой. Последняя однако днем сильно прогревается или увлажняется от дожде!! и не выполняет полностью своего назначения как изоляция. Пол Л. с боковой загрузкой обычно состоит из слоя TOHiero бетона толщиной в 100 мм, набитого поверх грунта, затем слоя шлака, золы или торфа в 300-500 мм и наконец слоя бетона в 100-150 мм. При этом пол льдохранилища располагают несколько выше, чем пол камеры. Для стока воды в небольшой приемный колодец устраивают уклоны; отводящую трубу 0 1Ъ мм снабжают гидравлич. затвором (сифоном), чтобы не было доступа наружного воздуха внутрь Л. Для устранения непосредственного соприкосновения льда с водой делают пол из неплотно прилегающих брусьев. Потолки в деревянных Л. устраивают часто того же типа, что и в жилых строениях, или потолок делают из поставленных на ребро досок (50 х 200 .мм), расположенных в расстоянии 600 лш друг от друга с подшивкой досок в шпунт, с прокладкой картона и засыпкой легким изоляционным .материалом слоем ок.200-300 мм. При сооружении Л.из огнестойких материалов применяют бетонные перекрытия по железным балкам или железобетонные сво.ды с засыпкой поверх золой или торфом. Двери и .тгюки для загрузки льда делаютмини-мальных размеров. Деревянная обвязка обшивается с обеих сторон досками в шпунт, с прокладкой бумаги и заполнением легким изоляционным материалом. Необходимо плотное прилегание (без щелей) к колодам. Вытяжные каналы делают или дощатыми квадратного сечения 250 х 250 мм или из гончарных труб от 100 до 200 м.м (4-f-8 дм.). Набивка Л. льдом совершается в наиболее сухой и холодный период зимы-обычно в январе и феврале. Ледник предварительно проветривают, открывая все двери и люки. Набивка ледников должна происходить по возможности правильными рядами с плотной укладкой кабанов льда. Променутки между кабанами заполняются мелкими осколками льда и снегом. Для облегчения работы при набпвке Л. с верхней и боковой загрузкой желательно применение простейших подъемных приспособлений. По окончании набивки люки плотно закрывают, обкладывают соломой или другими изолирующими материалами, забивают досками и без особенной надобностп не открывают до следующей набивки. В местностях с мягким климатом или при затруднениях в получении льда обычно довольствуются набивкой снегом с последующей утрамбовкой его. Обслуживание Л. заключается в наблюдении за беспрепятственным отводом воды растаявшего льда, вентиляцией ледника, а также в соблюдении в помещениях для продуктов чистоты и опрятности, что имеет большое значение д.пя успешного хранения. Прп наличии мышей и крыс необходима борьба с ними. При появлении затхлости и плесени следует кроме усилен-ноГг вентиляции произвести побелку известью. Шкафы- ХОЛОДИЛЬНИКИ (фиг. 5) имеют вверху (посередине или же сбоку) решетчатый кармана! для льда, который составляет 0,3- 0,2 объема шкафа. Лед загружается енеедневно через дверцу спереди или сверху шкафа, причем спуск воды от тающего льда производится автоматически через особый сифон в противень под шкафом. Продукты размещаются на решетчатых полках Б, укрепленных сбоку ледяного кармана. Из санитарных соображений для небольших шкафов внутренняя поверхность делается из фарфора или же производится облицовка стеклом или эмалиро-  Фиг. 5. ванным цинком. Изоляция-обычно из пробковых плит в 2 слоя общей толщиной до 120 мм. Хладоящики в общем устроены так же, как и щкафы-хо.тодильники, толь*-ко вместо боковых дверец имеется верхняя крышка, что уменьшает потерю холода при открывании. Лит.: Го л епз О некий А. Ф., Ледники в с. х-ве. П., 1923; Зарочепцев М. Т. и Комаров Н. С, Ледники, М., 1912; Комаров Н. С, Х0.т10д, М., 1929; С о к о л о в с к и й С. Л., Ледники, СПБ, 1910; В е h г е п d О., Der Eiskellerbau, Halle, 1900; Men z el-Schubert A., Bau d. Eiskeller, 6 Aufl., Neudam, 1903; Schlesinger J., Der Eiskellerbau, 3 Aufl., В., 1918. H. Комаров. ЛЕДОКОЛ, судно, предназначенное для ломки льда и поддерживания зимней навигации. Работа Л. во льду точно математически еще не исследована, так как имеется слишком много привходящих обстоятельств, >есть к-рые невозможно, например дрейф, ся-:атие льда и т. п. Одним из первых, теоретически обосновавших работу Л. и давших приближенный расчет, каким образом производится ломка льда Л. и какой мощностью должен обладать Л. для разбивания льда определенной толщины, является инж. Р. И. Рунеберг. Существуют два способа, посредством которьгх может производиться ломка льда, а именно: непрерывным натиском носовой части корабля при ровном его ходе или, при помощи отхода назад, ударом в лед. При этом нос судна поднимается до нек-рой высоты и производит в обоих случаях давление, нормальное к поверхности соприкасания судна со льдом. Разлагаем это давление по двум направлениям, а именно- по горизонтальному, параллельному льду, и по вертикальному; первое (горизонтальное) настолько мало по сравнению со вторьт1,что им можно пренебречь. Для получения наибольшего полезного действия Л. надо по возможности увеличивать вертикальную составляющую. По ф-ле Рунеберга R COS 4>-iN sin (f где: F-вертикальное усилие, действующее на нос судна, в кг, R-горизонтальный напор судна в кг, N-полное давление на обшивку носовой части судна, перпендикулярное к плоскости соприкасания обшивки носа со льдом, в КЗ, 9?-угол, образованный средним уклоном батоксов с поверхностью воды (так наз. угол нападения), /-коэф-т трения, равный 0,05. Далее им же даются: 0,75PS гдеР-среднее индикаторное давление навею площадь поршня цилиндровой маишны в кг, S-ход поршня в м, Н-шаг винта в м; jRsin <p+Vcos <р cos j3 где Д - угол между ватерлинией и средним наклоном шпангоута в точке пересечения батокса с ватерлинией. Подставляя эти величины в формулу (1) и заменяя PS = - , где Ni-индикаторная мощность в IP и п-число об/м., Рунеберг получает окончательно: 1687,5iV,: (cos q> COS /3-/ sin <p) ПЯ(31П <p COS P+f COS q>) Максимальное сопротивление льда этому вертикальному давлению пропорционально квадрату его толщины и некоторой ф-ии от ширины судна В в м. Максимальная толщина льда t в см, ломаемого вертикальным давлением V, выражается ф-лой: = 0,5 /-У Vb Зная величину F, можно определить высоту, на к-рую будет поднят нос судна. Этот подъем вызывает уменьшение средней осадки судна, происходящее от сопротивления льда, действующего снизу вверх и равного вертикальному давлению V. Это уменьшение д = = (в м), где А-штощадь ватерлинии в м^, у вес 1 м^ воды в кг. Такое уменьшение средней осадки имеет место при предположении, что усилие V, действующее вверх, прилол-се-но в ц. т. судна. Если же отнести V в нос на расстояние d,TO подъем носа будет равен в лг: где L-длина судна между перпендикулярами, GM-продольная метацентрич. высота. В случае действия Л. ударом живая сила судна равна , где D - водоизмещение в кг, V--скорость судна в м/ск, д-ускорение силы тяжести. Энергия удара на лед, считая, что судно остановлено льдом, будет то- же равна 2д Эта работа расходуется на: 1) подъем судна, 2) преодоление работы трения при входе судна носом на лед. Руне-берг дает для этого случая кривые (фиг. 1), по которым определяют давление V на лед и среднюю потерю осадки судна. Эти кривые строят по следующим данным: кривая АВ-по абсциссам грузового размера; кривая Cf/по z = sin q> COS /3 Ch ПО h = zla; (г/i + ... -Ь -f +... + , где у-потеря водоизмещения, которая в]1ража- 13) кривая  ется длиной отрезка между грузовым размером АВ и вертикалью Се, а Л х является расстоянием между эквидистантными ватерлиниями. Определяя работу, поглощенную ударом, из выражения Ту =- =откладывают это значение как ординату h. и получают по фиг. 1:У=Ух и Сг = д, т. е. среднюю потерю осадки судна. Толщина льда t и подъем носовой части судна определяются из формул (Э) и (4) подстановкой найденной величины V. В. И. Афанасьев дает следующую ф-лу для мощности: iV = 0,388vd, где Ni-индикаторная мощность машины, потребная для безостановочного взламывания сплошного льда, v-скорость движения в узлах (узел= 1,853 км в час), d-толщина сплошного льда в см. Постедняя ф-ла основана на предпосылке, что Л. не имеет перед- него винта. Носовые обводы играют большую роль при ломке льда. Отлогие шпангоуты и ложкообразная форма носа полезны для первоначального обламывания льдин, но для дальнейшей ломки льда становятся невыгодными, так как ложкообразный нос (фиг. 2) задерживает движение судна: глыба льда, попадая под носовую часть, там остается, к ней прилегает Следующая глыба и т. д. до тех пор, пока образующееся перед посом судна разбитое поле льда не задерживает Л. Нри шпангоутах, имеющих меньший уклон, глыба становится почти вертикально и легче   шпангоуты Фиг. 2. 39° 2-4° 36° 18° 1 500 2 200 4 900 12 300 Ватерлинии уступает путь ледоколу. Ложкообразные обводы приняты в речных Л. и оправдывают себя в совершенно пресном речном льде, но в отношении морских, ледоколов большинство авторитетов высказывается против ложкообразного носа (лед морской воды считается слабее пресноводного). По расчетам Ру-неберга, уменьшение угла нападения 9? увеличивает, значение вертикальной (ледокольной) составляющей V, как видно из следую-цщх данных: Ледоколы Ni Экспресс .......... 400 Олапд ........... 290 Муртайя .......... 1 200 Муртайя (2-й вариант) . . 1 200 Л., выстроенные в Германии д.тя Гамбурга и Вислы, имеют ложкообразные формы носа и до сих пор в Германии не отказываются от таких обводов. Характерными яв.тяются шаровые обводы (Kugel или Kugel-Kreisform). Высказанная С. О. Макаровым мысль о непригодности для Л. цилиндрическ. вставки нашла отражение в немецкой Kugelform , которая рекомендуется для уменьшения напряжений от давления льда. На фиг. 3 и 4 показано развитие шаровых обводов Л. При отношениях: длины судна к ширине L: В = 4, высоты борта к ширине Я : В = V2 и высоты борта к осадке Н :Т = /у псчучаются следующие коэф-ты полноты: а-коэф-т ватерлинии = 0,687, - коэф-т мидель-шиангоута = = 0,695 и 6 - общий коэф-т = 0,385. Требуя шаро- и кругообразных обводов для получения давления льда не на плоскость, а на точку, герм, теория рекомендует применение так называемых капельных обводов, или соединения головы и хвоста макрели, т. е. более полного носа с сужающейся кормой. Отношение Д.ТИНЫ к ширине для большей поворотливости ледокола делается около 4, причем немецкие авторитеты последнее время рекомендуют держаться этого отношения и не увеличивать его. Инж. Рунеберг полагает, что отношение L : В молсет быть увеличено до 6. Ниже приводятся отношения L :В у выполненных ледоколов:

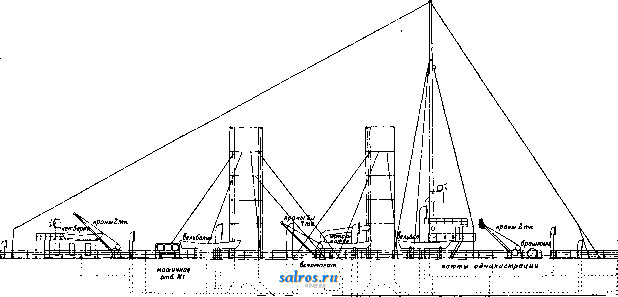

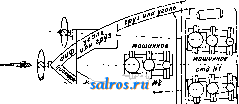

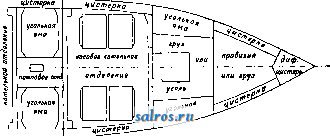

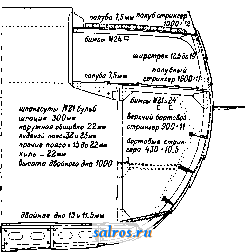

Борта Л. делаются в подводной части с уклоном для у11еньшения давления льда на корпус судна. Рунеберг рекомендует делать уклон около 5°, но не больше 11°, Макаров же, учитывая напор льдов и необходимость уменьшения давления Л. на стенки Морского канала в СПБ и борта встречных пароходов, сделал уклон бортов на Л. Ермак равным 20°. Увеличение уклона бортов ухудшает мореходные качества ледокола, но, с другой стороны, улучшает сопротивляемость сжатию льдами; соответственно заданию необходимо варьировать уклон бортов между 5 и 20°. Доводы Рунеберга основываются на тех соображениях,что при сильном уклоне бортов нельзя достигнуть нуяшого водоиз-мешения без значительного увеличения размеров судна, а следовательно и длины его, что уТк1еньшает в свою очередь поворотливость судна-одно из самых важных качеств-Л. Сверх того ухудшаются мореходные качества, т. к. суда с наклонными у ватерлинии бортами имеют сильную боковую качку ( Ермак , Красин ) и легко зарываются на ходу. Учитывая соображения указанных авторитетов, можно считать, что больший уклон бортов необходим Л., испытывающим сильное сжатие льдов. Для Л., работаюпптх не в полярных льдах, весьма выгодно иметь передний винт в дополнение к кормовым. Случайно открытый американцами способ размывания льдин струей воды от винта нашел себе применение во многих случаях. Действие переднего винта следующее: при обыкновенном сплошном льде передний винт, всасывая воду из-под льда, образует под ним пустоту и способствует обламыванию льда под давлением набегающего корпуса Л. Когда Л. подходит к торосу, передний винт переводится на задний ход и струя воды, отбрасываемая на нижние льдины тороса, вьшорачивает их и отбрасывает вперед. Передний винт делается меньшего диаметра и с меньшим шагом, чем кормовые винты. Самые большие Л. в мире принадлежат СССР: Ермак , Красин (б. Святогор ) и Ленин (б. Александр Невский ). Л. Царь Михаил Федорович отошел к Финляндии. Самьна старым по постройке (1889 г.) и в то же время самым лучшим по своей работе является Ермак . Первоначально Ермак имел передний винт, но благодаря значительной силе сжатия полярных льдов, для работы в к-рых Ермак гл. обр. предназначался, и наличию слабых j\ мест корпуса у переднего ! \ винта в виде неизбежных j \ вертикальных участков борта, легко поддающихся силе давления льда, передний винт был снят и носовой части был придан тот вид, в к-ром она существует по настоящее время (фиг. 5). Некоторые данные о Л. Ермак (фиг. 6) приведены ниже: длина между перпендикулярами 97,53 м; наибольшая ширина 21,79 ж; глубина интрюма 12,95 ж; осадка но грузовую мар-  Фиг. 3. ку 7,28 м; уклон от вертикальной линии: форштевня 70°, ахтерштевня 65°, бортов 20°, остальной подводной части-от 20 до 70°; в надводной части борта завалены внутрь (д.тя уменьшения веса корпуса и отчасти сохранения площади ватерлинии при крене). Ледяной пояс идет на 0,61 м выше средней палубы и на 0,61ж ниже непроницаемого стрингера. Вертикальные швы наружной обшив-  Фпг. 4. КИ (стыки) сделаны вгладь, горизонтальные (пазы) внакрой с высадкой. Такие высадки были впервые применены на Ермаке и лишь впоследствии вошли в практику коммерческого судостроения. Из фиг. 7 видно, что двойное дно продолжается вверх и составляет второй борт, имеющий аркообраз- ную форму. Двойное дно идет от 30-го до 122-го шпангоута. Вдоль бортов идут продольные переборки, слул:ащие угольными ямами или креповыми пистернами для ломки льда путем перекачивания воды с борта на борт. П1пации=0,610 м, по ледяному поясу   Фиг. 5. поставлены промелсуточные шпангоуты. Палу б#всего 4, ниже идет бортовой широкий стрингер. Л. разделен 8 водонепроницаемыми переборками на 9 отсеков. В носовой отсек возможно пускать теплую воду из машины для нагревания бортов и уменьшения прилипания их к смоченному снегу (уменьшение трения). Для погрузки угля и груза на палубе поставлено 6 паровых кранов, в 2,5 и 7 т. В носу расположены каюты судовой администрации и пассажиров, кают-компания и салон; в корму идут кубрики для матросов и машинной команды, а таклсе отдельные каюты для низшего комсостава, лазарет и кладовые. В носовой же части расположен грузовой трюм на месте снятой носовой машины. Главных машин три по 2 500 индикаторных сил, всего 7 5001Р^. Для предупреждения засорения кусками льда кингстонов циркуляционных помп поставлены снециальные ледяные яшики , которые в случае забивания льдом их решетки автоматически прочип1;а-ются теплой водой из холодильника. Кроме того ледяные яшики могут отепляться при посредстве спепиального парового отопления. Размеры винтов следующие: средний Правый и винт левый винты Диаметр в At........ 4,270 4,270 Шаг в JW........... 4,270 4,425 Число лопастей....... 4 4 Лопасти-съемные, на болтах;толщина лопастей вдвое больше, чем требуется классификационными обществами. На ледоколе име-  Фпг. 7. ется 10 главных котлов (поставлены новые в 1926 г., Балтийского з-да в Ленинграде), с общей поверхностью нагрева 2 170 м^, рабочего давления 13 atm. Котлы огнетрубные цилиндрич. горизонтальные, с обратным ходом дыма. Водоотливная система устроена так, что можно из любой цистерны перекачать воду в другую. Спасательная помпа Вор-тингтона (10 т/м) изолирована в отдельном помещении в середине судна. Кроме спасательной помпы, для осушения главных отделений приспособлены 4 циркуляционных машинных помпы, а также пожарнью и трюмные помпы. Переборки жилых помещений установлены от бортов на расстоянии до 300 мм, с прослойкой войлока и пробкового порошка по борту. В корме .Л. сделана вертикальная выемка, чтобы следующее за Л. судно могло своим форштевнем упереться в выемку и быть взято ледоколом на буксир (т.н. тендем ). Набор Ермака : шпангоуты состоят из трех угольников: 175x90x14, 175x90x14 и 75x75x14 мм; флоры-высотой 1 070 мм и толщиной 11 мм; днищевые стрингера-11 мм с угольниками 90 х 90 х 11; бортовые стрингера состоят из угольников 175 X 90 X13 и листа 12,5 мм. Палубы поло-лсены на бимсы - угольник 90 х 90 х 11 мм; палубные стрингера-12,5 мм с угольниками 125 X125 X14; палубная настилка-11 мм и верхняя палуба-деревянная в 75 мм. Наружная обшивка: толщина увеличивается с 24 лш у килевого листа до 35 мм у двойного ледяного пояса и выше снижается до 9,5 мм. Ледяной пояс поставлен двойной, без утяжеляющих клиновых прокладок. Расчет прочности носовой части велся на 1 200 т. В виду производимого льдом давления на  Фиг. 8. обшивку по нормали к ней, палубы у бортов скошены под углом почти в 45° и угол перелома подкреплен особыми продольными переборками, как это представлено на фиг. 8. Фиг. 6. Чертеж общего расположения ледокола ЕрМак . команда Ыистери'а руле& маш.;  I наш/отд. NZ  крамбол  цистерна N81, и,Ьствриы И7ги11 -,ii.-f.tr..4-;,- ~цйтврйы'нЖи61 - . .j - f i = -------1: i г г -Л -V U........ --4- / / /иооо&ов мЬт'егщио^ или . 1,- цистерны HSZ и б/ провизия или груз \uacmi .............--7-] . цистериа, ----д. диф. цистерна 8ля ; ,. -диферант а ,   I угольная ямсГ угольная яма цистерна  На фиг. 9 иоказаи наборный мидель-шпангоут Л. Ленин . Другие Л., меньших размеров, имеют таклсе продольные ледяные пояса из двойных листов (например перестро-ениая Пурга ), с обязательными бортовыми  Фиг. 9. стрингерами на уровне грузовой ватерлинии. По образцу и чертежам прототипа всех Л.--кронштадтского Пайлота , перестроенного по идее судовладельца Бритнева в 1864 г., в 1871 г. в Гамбурге были выстроены небольшие наиболее характерные работающие и в настоящее время портовые Л. Эйс-брехер I , а за ним Эйсбрехер II , Эйсбре-хер III и Эйсбер . Табл. 1.-Р аз меры ледоколов.

ДО 8 мм. Форшт обшивка^ VBUW Фиг. 10. Толпшна обшивки этих ледоколов доходит до 8 мм. Форштевень-ледокольного тина с утопленной в нем обшивкой (фиг. 10). На уровне грузовой ватерлинии поставлен бортовой стрингер из 2 угольников с деревянной прокладкой мелсду шпангоутами (фиг. 11). Речные Л. должны иметь по возможности небольшую осадку и иметь гребной винт (а не колеса, которые были с неудачей испробованы в Германии). Германские речные Л. строятся с средней осадкой 0,53 ju и мощностью около 350 YPi, нос имеет ложкообразную форму, подъем килевой линии к форштевню начинается с середины длины судна. Назначение речных Л.-заблаговременно очищать реки от льда и не давать ему застаиваться и образовывать торосы. В Германии употребляют для ледокольной службы таклсе и буксиры обыкновенной постройки и обводов, для чего инж. Ведерманом построено специальное приспособление, патентованный башмак Ведермана . Последний представляет собой короткое широкое судно с ложкообразной передней частью и раздвоенной кормой. Для производства работ такой башмак ставится впереди парохода, нос которого вводится в раздвоение кормы башмака и закрепляется там при помощи особых тисков. С таким приспособлением пароход ударяет в лед и ломает ледяное по.те давлением сверху вниз; пароход при работе сотрясениям не подвергается. Пример: размеры башмака- 22,86 X 13,71 X 1,88 ж; башмак поставлен на пароход длиной 30 с машиной 250 YPf, пароход ломает этим башмаком лед толщиной 0,3 лг со скоростью 2 узлов. Ледорезы относятся к той группе судов, которые ломают лед непрерывным натиском носовой части при ровном ходе корабля, причем всхолсесть носовой части на лед незначительна и лед ломается разрезываю-щим усилием форштевня. Ледорезы могут работать во льду незначительной толщины и форштевень их не имеет того подъема, о к-ром было сказано выше. К таким ледорезам относится у нас Федор Литке . Плавные размеры важнейших ледоколов и ледорезов, припадлежаших СССР, приведены в табл. 2.

привальный брус C.WL Фиг. 11. Особо стоят Л.-поромы, предназначенные для перевозки поездов. Такие Л.-поромы поддерживают ж.-д. сообщение между Швецией, Данией и Германией, а таклсе на америк. Великих озерах-Мичиган, Эри и т. д. В конце прошлого века был построен Л.-лором для Байкала; с 1896 г. Л.-пором перевозил поезда через Волгу у Саратова. Отличительной чертой этих Л. является передний винт. Мощность америк. Л.-иоромов, с двумя кормовыми и одной носовой машиной, ок. 4 ООО 1Р^. Нек-рые Л.-поромы имеют до 4 пар рельсов. Большие Л. берут до 30 вагонов, и погрузка такого поезда занимает 20 м., причем вагоны крепятся к корпусу Л.-поро-ма особыми приспособлениями. Кроме специально предназначенных для ломки льда Л. имеют право плавания во льдах суда, предназначенные для коммерч. эксплоатации и имеющие специальные подкрепления для такого плавания. Требуемые для этого специальные подкрепления указаны в правилах постройки классификационных обществ. При выдаче классификацион- 1 ... 42 43 44 45 46 47 48 49 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

© 2007 SALROS.RU

ПромСтройМат |