|

|

|

|

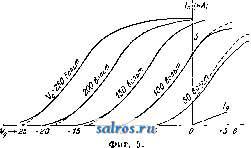

1 ... 37 38 39 40 41 42 43 ... 49 тельно)-радиус сетки. Эти ф-лы определяют собою характеристическую поверхность (J, Va, Vg); сечения ее плоскостями (J, FJ и (/, Vg) дают соответствующие характеристики анодного тока Л. э., из к-рых обычно применяются Vg) или практически (! , Vg). Последняя не точно и не на всем протяжении выражается приведенной формулой, прежде всего потому, что -?а<1; далее I всегда Ig, вследствие чего I, достигнув Ig, перестает увеличиваться, и кривая перестает следовать приведенной выше формуле и переходит в горизонтальную прямую, тем дальше отстоящую от оси Vg, чем больше Т°. При этом еще: 1) восходящие части кривой для различных Т° не вполне совпадают (как этого следовало бы ожидать по сути вывода), так как при увеличении Т° возрастает действующая длина нити; 2) переход в горизонтальную часть кривой не резок, так как в этих областях Vyp. заставляет попадать на анод также и электроны, отклоняемые магнитным полем тока накала в нити, а также потому, что различные участки нити, находясь при разных Т°, достигают насыщения при разных F . Далее, фактическое Vg отличается от приложенного (батареей либо потенциометром) Vg на величину контактной разности потенциалов. Неполное соответствие геометрических форм Л. э. допущениям вывода Лангмюра, наличие собственных скоростей электронов (заметное при малых Vynp.) и падения потенциала вдоль нити дают иногда существенные отклонения. Влияние разности потенциалов на концах нити v учитывается формулой i = 1,465-10-5 g-~-- к-рою приходится заменять формулу F= при небольших F. По последней формуле 1 в нек-ром участке почти прямолинейно. Особняком стоит наблюдаемый в элек-иатод тронных лампах с иониженным накалом подъем горизонтальной части, объясняемый обратным накалом от анода лампы, разогреваемого тем больше, чем больше Vyp.. Из ряда предложенных эмпирич. ф-л для I приведем следующие: IAiYg + BVa), где 0<р^2, смотря по выбору интервала Viyvjf.-Vzynp.; по фан-дер-Бийлю (Van der Bijf): I = (yg + DV + v)P; для малых Vynp, р = 2. Предложены еще ф-лы, учитывающие и горизонтальную часть, например Иооса; = + i arc tg {А\Уд + D{Va - В)-]) (чисто эмпирическая). Из электростатич. соображений (без учета объемного заряда), для спиральной сетки (фиг. 4) с п витками на см: 2л П Гя In - 0 =---Т^- Ш - йнод О Фиг. 4. Для сетки с проволоками . в клеточку : 4л тг Га In тг- Ч 4л п а при п клеточках на см. Для сетки из п проволок, параллельных нити: п In i 0 = в последних ф-лах принято, что а расстояния меясду проволоками; без этого ограничения имеем: i 0 = 2л Г! In - In ch 2л . n а In cth 2л n а Для сетки из отдельных колец на расстоянии d между серединами проволок двух соседних колец: где Л = У!1.е 2л n а 4л т (л-у-ГА;) а у- постоянная Эйлера, равная 0,577.... При 2я а d имеем приблизительно: 2л Га 2л а Во всех этих формулах анод, катод и поверхность сетки считаются бесконечно длинными круглыми цилиндрами. Для плоских (бесконечно протяженных) электродов при сетке из п параллельных проволок на 1 см на расстоянии h от анода: i o = --\-= 2 sin n-n - a Л-П- a если w a 1, и в общем случае: 2я n ft - In cll 2л n g ~ in cth 2л n a ИЛИ эмпирич. ф-ла: = 80 a w2 й -f- 1. Из соотношения I = 1,468. 10-5- при dl = О получаем: ЧТО показывает, что изменения потенциалов I dVa I и I /<о dVg I эквивалентны по действию на I и что изменение Vg имеет при /о = большее действие, чем такое же изменение Va - При снятии характеристик Л. э. (фиг. 5, 1а Vg) это сказывается в том, что при уве-лггаении F характеристики смещаются влево на величину смещающего напряжения DVa; из двух характеристик можно опре- делить и D или ju (другие способы определения-см. ниже). Параметр /.loiD) является одним из основных для Л. э. Другими наиболее важными  параметрами Л. э. являются: внутреннее диференциальное сопроти- вление й,- при Vg = Const и к р у- тизна 8=- при F =Const. Соотношение D S i?,= dVa dIa dVg показывает, что из трех параметров независимы только два, вследствие чего французские, английские и американские авторы лишь в сравнительно редких случаях вводят S. Параметр /Jq (D) обычно менее зависит от или Vg, чем Н. и S (фиг. 6). Крутизну S = , пренебрегая! - 1 = 1д, получаем равной она же равна tg наклона характеристики {1а, Уд). Аналогично дУд / ГгД1 представляет ctg наклона характеристики (/д, F ). Наконец /л^ есть tg наклона характеристики (F , Vg). Экспериментальное определение этих параметров из наклонов характеристик является классическим . В усилительных лампах обычно достаточно пользоваться более или менее узким участком, где и *S и = Const. В генераторных лампах рассматривается средняя крутизна fSdVg V - V , которая с практически достаточ- ной точностью определяется наклоном прямой, соединяющей две крайние точки характеристики с F и Vg . Для парабстич. отрезка кривой этот прием совершенно точен. Величины параметров ламп разнообразны. В качестве ориентировочных данных можно привести следующие: системы наклонных прямых соответствуют S = Const и iiqRi = Const. Последняя величина, по Деко, определяет (чисто эмпирическая закономерность) назначение лампы. Благодаря большой скорости полета v, к-рая м. б. при i; 3-10 см/ск определена по формуле: v = 6-104Vl см/ск {Va,-В вольтах), на нити сетки попадает при невысоких Vg лишь иебстьшое число электронов (т. е. IgIa); оно однако растет при увеличении Vg по сравнению с F , и при Vg> Va ток Iд даже превосходит / (Фиг. 7). Обстоятельство это весьма существенно для ламповых генераторов. Для усилите.теп существенно попадание электронов на сетку, т. е. наличие 1д, при малых Vg и в особенности при Fp < 0. При этом резко различаются случаи совершенного и несовершенного вакуума (жесткие и мягкие электронные лампы). В мягкой Л. э. кроме электронов на сетку попадают и положительные ионы газа, образуемые электронами. Благодаря этому вне-

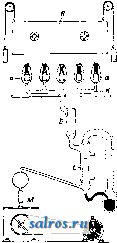

Общее обозрение величины параметров приемных Л. э. дает диаграмма по Деко [ ], в к-рой по осям отложены In /j,q и In Р^, а две котором интервале 1д меняет направление (i ); по величине можно судить о качестве вакуума в Л. э., т. к. приблизительно фактор пустотности 1д-/1а = Const , если р-давление газа в Л. э. (или, лучше, число молекул в 1 см). Однако во всех этих случаях 1д 1а, так как Fp F . Если же Vg становится сравнимым с F (случай генераторных схем), то начинает составлять заметную часть 1д и даже может значительно превосходить его, причем как общее правило 1д : 1 растет с F : F. Измерение параметров ЛГ. э. Как указано выше, Ri, S и jMo(-D) можно определять из характеристик. Но существуют и непосредственные способы. Определение Ri можно производить: а) по схеме фиг. 8 (Баркгаузен), т. е. обычным мостом Витстона при установке телефона Т на молчание, из соотношения Ri= R ; б) включая во внешнюю цепь сопротивление' г, уменьшающее J на небольшую величину Мц, тогда где Рб. - сопротивление анодной батареи (Иклз); в) по схеме фиг. 9 (Иклз): ток через амперметр А сводится к нулю- один раз при замкнутом ключе Т регулировкой R, а другой раз при разомкнутом Т регулировкой R; тогда Следующие схемы требуют знания fio{D)\ г) по схеме Мартенса (фиг. 10) д) по Миллеру (фиг. 11) здесь м. б. сделано Р^ - Р^. Измерение проницаемости электронных ламп to(-D): а) по Миллеру (фиг. 11, где од-   Фиг. 8. Фиг. 9. нако размыкаем ток через Rg) дает i o = 1 б) по Аппльтону (фиг. 12) R регулируется так, чтобы ток в il не менялся при замыкаНИИ и размыкании К; тогда ~; в) то же, но меняется (фан-дер-Бийль); г) то же,  ywWMVWWWWWWWr- I > T T Фиг. 10. Фиг. 11. HO проводка ОТ нити-в виде скользящего контакта (Шоттки); в способах в и г то же соотношение для /и^, что и в способе б ; д) компенсационный способ Иклза (фиг. 13): vwvwwvwv-i-wvXvv-- + -- Фиг. 12. Фиг. 13. при коммутаторе в положении 1 (изменением Ri) устанавливается нек-рый ток в А к затем при положении коммутатора 2 добиваются того же тока изменением величины -ЛЛЛЛМЛЛЛЛЛЛЛЛЛ/ Фиг. 14. Фиг. 15. сопротивления R; в этом случае = (в знаменателе неизменное сопротивление R). Измерение S: а) по Шоттки (фиг. 14), при молчании телефона б) по Аппльтону (фиг. 15) подбирают R так, чтобы манипуляция ключом К не меняла показания А; тогда S = X; в) по Беллентай- ну (Ballantine) (фиг. 16) при подборе R, на замирание телефона (при достаточно малых переменных эдс) Ьо JRi  Фиг. 16. Особые типы Л. э. Усилительно-детекторные. Двухсеточные Л. э. имеют вторую сетку, помещаемую или между нитью и управляющей сеткой (сетка объемного заряда) или между управляющей сеткой и анодом (ано-дозащитная сетка). В обоих случаях вспо- j могательн. сетки со- гЩ единяются с частью [ / анодной батареи. Сетка объемного заряда, неся на себе незначительный, но однако почти достаточный для насыщения 1а потенциал Vg, сводит почти к нулю действие объемного заряда и тем сильно повышает крутизну. Далее, в виду близости к насыщению, Va Д. б. лишь немногим выше Vg; Л. э. с такой сеткой работает уже при Va порядка 8 - 20 V. Характеристика (фиг. 17) показывает переход тока испускания с вспомогательной сетки на анод с ростом Vg, fx,Q в таких лампах обычно всего 4-5. Включение 2 соответствует анодо-защитной сетке, назначение которой-возможно увеличить /Лд, не сдвигая в то же время характеристику чересчур вправо; при этом лампы равняется с большим приближением /0 - оа где соответствует одной управляющей, а оз- одной защити, сетке. В таких лампах обыкновенно весьма заметен дина-тронный эффект (см. Динатрон); применяются они для усиления на высокой частоте. Параметр достигает нескольких сотен (-V 500), коэфициент усиления ее в схеме fi-до 150. Как правило Vg < F, но бьша-ет и Vg Va (если не опасно действие вторичного испускания). При Vg > Va такая Л. э. идентична с плиодинатроном Холла. В трехсеточных Л. э. применяются одновременно обе вспомогательные сетки; однако последний тип Л. э. не получил практического распространения вследствие трудностей однородной их продукции.  Фиг. 17. Для устранения мешающего действия е м-кости Л. э., т. е. собственно действующей емкости анод-сетка С^, применяются экранированные Л. э. (фиг. 18а и б), отличающиеся от двухсеточных гл. обр. добавочным экраном, не допускающим силовых линий анода до сетки и нити. Дело в том, что действующая Сд, составляясь из емкостей арюд-сетка С ад и сетка-нить С^д., значительно больше статич. [ J Сус^, = Сад+Сдт, и составляет СдСд +Сад{1 Л-i-i), т. е. в пределе, при /л = /Ло, может превосходить Сдет. в 10-20 раз (при и Сад порядка 5-10 см и при /io=10, С^= 60 120 cjit). Это обстоятельство препятствует усилению волн короче 600 м; экранированные Л. э., у которых С^д  Фиг. 18а. Фиг. li и Cfc падают до 0,02-0,05 см, позволяют усиливать волны длиной до 10-20 м и кроме того устраняют необходимость нейтродшш-рования (см.). Л. э. многократные Леве-Ар-д е н н е представляют собою целый двух-каскадный или далее трехкаскадный усилитель на сопротивлениях (см. Усилитель), собранный в одном общем баллоне, благодаря чему все подводки и их емкости сокращены до минимума; благодаря этому понижается нижний предел возможного усиления до~200л1 длины волны. Пентоды, или пятиэлектродные Л. э., представляют собою комбинацию двух Л. э. на общей нити накала и предназначаются специально для двухтактных схем; старейший патент-Лангмюра, 1913 года. Кроме сетчатых контрольных электродов предложены также и пластинчатые управляющие электроды, располагаемые либо по другую сторону нити параллельно плоскому аноду (де-Форест, Вин и др.) либо даже вне баллона лампы (Вигант, Раунд). Л. э. с магнитным управлением-см. Маг-петроп. Л. э. с падающими характеристиками, основанные на вторичном испускании электронов,-см. Динтпрон. Лит.: 1) D U s h m а п S., PIiysical Review , New-York, 1922, V. 20, p. 109, 1923, v. 21, p. 623-636 (вывод формулы); *) К о 1 1 e г L., ibidem, 1925, v. 25, p. 671 (оксид); ) Kingdon K. H., ibid., 1924, T. 24, p. 510-522 (Th-катоды); *) D u s h m a n S. a. E w a 1 d .Т., General Electric Review , Schenectadv, 1923, V. 26, p. 154-160 (Wo-, Mo-, Ta-, ТЬ-катоды); ) S t e a d Gr., Journ. of the Electrical Engineers*, L., 1921, V. 59, p. 427 (испуск. единичные цилиндры ); *) Worthing A., Physical Review , N. Y., 1922, V. 20, p. 91-92; ) L a n g m u i r J., ibid, 1923, v. 21, p. 419; ) L a n g m u i г J. a. В 1 о d g e t t К., ibid., 1923, V. 22, p. 347 (цилиндрические электроды); ) L a ng m u i г J. a. В 1 о d g e t t К., ibid., 1924, v. 24, p. 42 (сферич. электроды); D e с a u x В., Londe electrique , Paris, 1929 (классификация ламп); *)Forstmann A.u. Reppisch H., Der Nie- derfrequenzverstarker. В., 1927;БергА., Основы радиотехнических расчетов, Ленинград, 1928. Берг А., Общая теория радиотехники. Л., 1925; его же. Катодные лампы. Л., 1924; Введенский Б., Физические явления в катодных лампах, М.-Л., 1926; СЭТ, Справочная книга для электротехников, т. 4, Л., 1929; Б а р к г а у 3 е В Г., Катодные лампы (электр. трубки), пер. с нем., М.-Л., 1926; Barkhausen Н., Elektronenrohren, В. 1-3, Lpz., 1926-29; М о г е с г о f t J., Principles of Radio Communication, 2 ed., N. Y., 1927; M о 1 I e r H., Elektronenrohren, 2 Aufl., Brschw., 1922; F о г s t m a n n A. u. Schramm E., Elektronenrohren, В., 1927; W a g-n e г К. W., Die wissenschaftlichen Grundlagen d. Rund-funkempfangs, Berlin, 1927; Palmer L., Wireless Principles a. Practice, L., 1928; H un d A., Hochfre-quenzmesstechnik, 2 Aufl., В., 1928; В a n n e i t z P., Taschenbuch d. drahtlosen Telegraphic u. Telephonic, В., 1927; GroczkowskiJ.etTeyssier G., Les lampes к plusieurs electrodes, Paris, 1927; Van der В i j 1 H., Thermionic Vacuum Tube, N. Y., 1920; G u t t о n C, La lampe к trois electrodes. P., 1925; .Richardson O. W., Emission of Electricity from Hot Bodies, London, 1916. Б. Введенский. Производство л. э. Большое разнообразие типов, нашедших себе практическое применение Л.Э., делает производство их крайне разнообразным как по роду их оборудования, так и по сортименту применяемых материалов и производственньпй процессам. Мелкие Л. э., идущие в главной массе для целей радиоприема (усилите.тьные), изготовляются теперь почти исключительно с никелевыми внутренними электродами, с применением различного рода легкоплавких стекол для бал.яона и нолжи, на которой собирается вся конструкция. Наиболее часто употреб.тяются стекла, идущие в производстве осветительных ламп накаливания [напр. для ко-чбы: 69,8% SiOg, 1,56%, AlgOg, 0,42%, РсгОз, 5,93% СаО, 3,55% MgO, 18,6%(К20-Ь -bNaoO); длянолжи: 57,3%, SiOg, 5,02% AI2O3, 0,54% РеОз, 0,56%, СаО, 21,56 РЬО, 0,180/0 MgO, 16,68% (КзО + КагО)]. Станки для обработки стекла (нарезка и развертка трубок, штамповка нолеек, запайка в баллон) аналогичны станкам, применяемьвт в производстве осветительных ламп накаливания, равно как и автоматы для нарезки и сварки между собой проволок, идущих для изготовления вводов Л. э. (никель, платинит и медь). Механич. обработка деталей ме.тких Л. э. сводится к штамповке на небольших настольных прессах, специально приспосабливаемых к изготов.яению детали данного типа. Для укрепления деталей широко применяется контактная электросварка. При изготовлении Л. э. весьма существенным является соблюдение большой чистоты при сборке: органическая и минеральная пыль, жиры (отпечатки пальцев) и окислы делают крайне затруднительным получение высокого вакуума при откачке прибора. В зависимости от рода примененного в данной Л. э. катода операция откачки сильно видоизменяется. Лампы с чисто вольфрамовым катодом подвергаются откачке и обезгаживанию электродов на устройстве, схематически показанном на фиг. 19. Л. э. а,..., а напаиваются со штенгелями на отростки коллекторной трубы К, присоединенной через ловушку D к насосу L высокого вакуума, выхлопной патрубок которого откачивают вспомогательным насосом М. Подъемный колпак В с электрическим или газовым подогревом позво.чя-ет прогреть лампы а,...,а до 360-450° в первой стадии откачки, имеющей целью удалить  Фиг. 19. ИЗ ламп пары и газы, адсорбированные стеклом. В качестве насосов высокого вакуума применяются молекулярные насосы Геде и Хольвега или же ртутные конденсационные Лангмюра; последние получили особенно широкое распространение. Вторая стадия откачки электронных ламп имеет целью удалить газы растворенные, адсорбированные и химически связанные с металлом внутренних частей ламп. Наиболее часто для этой цели применяется продолжительное прокаливание (для никеля при 1000-1 200°) при непрерывно действующих насосах путем пропускания электронного разряда. Деталь, подвергающаяся прокалке,сообщается с положительным полюсом источника тока высокого напряжения (500-3 ООО V) и служит анодом, в то время как катод накален от отдельного источника и присоединен к минусу высоковольтной цепи. Энергия, выде.тяемая электронами на аноде, зависит как от приложенного к лампе напряяения, так и от величины электронного тока. Последний легко мояет быть изменяем регулированием Г катода, чем обычно и пользуются во время откачки. Во избежание проникновения в коллектор К паров ртути ловушку D во время обезгаживания наполняют л-гидким воздухом. Окончание процесса узнают по отсутствию вторичной ионизации при накаленных электродах, после чего лампы отделяют от коллектора переплавлением суженных мест трубок, которые служили для откачки (отпайка). При размягчении стекла в момент отпайки значительные количества газов (преимущественно Hg и СО) выделяются из него внутрь Л. э., где отчасти подвергаются адсорбции поверхностью электродов и стекла, отчасти же остаются свободными. Поэтому вакуум в лампах, отпаянных от насоса, значительно хуисе, чем в последние минуты откачки. Исирав.тение вакуума в отпаянных электронных лампах достигается (обычно уже после всех отделочных операций, часть которых сопровождается нагреванием и также способствует ухудшению вакуума) операцией жестчения , или тренировки . Последняя чаще всего сводится к включению ламп иа нормальный или несколько форсированный рабочий режим на время от 30 мин. до 2 час. Л. э. с торированным вольфрамовым катодом обычно не подвергаются обезгалчива-нию частей на насосе, а лишь прогреваются печыо для удаления паров и газов с поверхности стекла. В таком виде лампы отпаиваются и уже в отпаянном их состоянии металлич. части ламп подвергаются раскаливанию. Выделяющиеся при этом газы поглощаются металлич.магнием или кальцием, кусочек к-рого предварительно, при сборке ламп, укрепляют на одном из электродов. Благодаря применению магния Л. э. с такого рода откачкой имеют характерный зеркальный налет на стекле. Производство Л. э. этого рода может с успехом выполняться на автоматич. откачных станках, применяемых в производстве осветительных ламп; при этом нет необходимости пользоваться насосами высокого вакуума, т. к. при разрежениях порядка 0,01мм (масляный насос) в отпаянной лампе применение магния обеспечивает получение окончательного давления в 0,000001 мм. Нагревание электродов производится чаще всего при помощи наведения токов высокой частоты. Жестчение ламп сопровождается кратковременным перекалом (2 800° на 2-3 ск.) катода, благодаря чему восстанавливается часть окиси тория до металла, образующего в дальнейшем, согласно теории Лангмюра, мономолекулярный слой на поверхности х^атода При производстве Л. э. с оксидным катодом в настоящее время пользуются двумя способами нанесения окисного слоя на металлическое основание. Старый прием нанесения окислов Ва, Sr и Са заключается в механич. покрывании поверхности проволоки или ленты (платина, никель) эмульсией ВаСОз и SrCO в воде или парафиновом масле с последующей прокалкой в атмосфере СОг или в воздухе. Как видоизменение этого способа применяется наплавление слоев BaNOg и других легко разлагающихся солей. Новый способ исходит из металлич. бария, конденсирующегося на проволоке, служащей основой катода, внутри Л. э., где он и подвергается окислению либо за счет кислорода ранее нанесенных легко восстанавливаемых окислов (СпО) либо кислородом воздуха. Для получения металлич. бария при втором способе исходят из азида бария (BaNg), разлагающегося при нагревании лампы во время откачки (192-208°). По- kq в/ следующая возгонка бария производится одновременно с обезгажива-нием электродов при помощи токов высокой частоты. Лампы с оксид- Фиг. 20. ными катодами снаблсены обычно магниевым поглотителем, приводимым в действие иногда до отпайки от насосной системы. Производство Л. э. средней (50-1 ООО W) и большой (3-lOOkW) мощности заключает ряд технологич. тонкостей, в большинстве сохраняемых фирмами в секрете. Введение внутрь Л. э. значительных сил тока для накаливания катода осуществляется как путем подбора специальных стекол, допускающих впайку толстых металлич. стержней, так и путем специальных конструкций вводов. На фиг. 20 изображены различные типы применяемых теперь впаев металла в стекло: о-молибд е и а (диам. стержней  до 6 мм)-для чего пользуются стеклом с низким коэф-том расширения [За = (100 --160) 10 ] и впаи делают через вводные стаканчики, б-меди, для впая которой безразличен сорт стекла, в-ферро-хрома (25% Сг, 1% Si, 0,3% С) и г-платины, для впаивания которых применяются стекла с коэфициентом расширения в пределах (250+270)-10 При помоши станка с двумя симметрршно вращающимися патронами, расиоложенными на одной горизонтальной оси, достигнуто изготовление впаев типов б , в и г диаметром до 100 мм. Этими же приемами впайки пользуются для соединения анодных цилиндров со стеклянными баллонами в лампах с водяным охлаждением. Рабочие электроды Л. э. изготовляются преимущественно из тугоплавких металлов. Наибольшее удобство в работе дает тантал, однако дороговизна его заставляет часто применять никель, молибден и вольфрам. Детали, не подверженные сильному разогреву при работе Л. э. и служащие преимущественно для крепления электродов, изготовляются предпочтительно из нержавею-пщх сплавов. Широкое распространение в последнее время получи.т сплав мопель . До окончательной сборки металлич. части Л. э. тщательно обезжиривают и восстанав-лцвают продолжительной прокалкой в водороде или в вакууме. Откачка мощных Л. э. ведется аналогично откачке усилительных с вольфрамовым катодом, но благодаря значительным массам металла электродов процесс обезга-лшвания длится от 2 до 10 час. В зависимости от материала электроде? тепловая нагрузка их, достигаемая при помощи электронной бомбардировки, различна и определяется как r, . j. электрода, так и упругостью паров накаленного металла. Приблизительные нормы нагрузок при обезгажи-вании и для готовой лампы приведены ниже. Нормы тепловых нагрузок.

Существенную роль при обезгаживании играют примеси к металлу электрода. Так например содержание в никеле примеси марганца от 0,3 до 0,4% делает его совершенно негодным для изготовления электродов, подвергающихся нагреву при работе прибора. Равным образом примеси железа, никеля, углерода к молибдену, танталу и вольфраму вызывают недопустимо бо.тьшое отложение металла на внутренних стенках баллона Л. э. Ради увеличения коэф-та лучеиспускания анодов применяют различного рода покрытия и матировку их (хролшрование, чернение и травление). Некоторые способы обработки поверхности помимо увеличения теплоотдачи анода понижают также и упругость паров металла анода. При откачке Л. э. существенно влияет на обезгакивание металла не только достигнутая к концу процесса температура, но такл-се и величина приложенного анодного на-прялгения. Лампа, переставшая отдавать газ при данном напряжении, вновь начинает газить при повышении вольтажа. Поэтому к концу откачки постепенно поднимают напряжение, доводя его до двойного против максимального рабочего. Некоторые фирмы вместо этого применяют для трехэлектрод-ных ламп откачку при генераторном релси-ме. Последний способ дает то преимущество, что позволяет при соответствующем подборе элементов колебательного контура прокалить емкостными токами те детали ламп, которые обычно остаются непагретыми электронной бомбардировкой во время откачки, при работе же готовой лампы будут подвержены более или менее сильному нагреву. Производство Л. э. в СССР начато в 1919 г. В настоящее время оно сосредоточено на предприятиях Всесоюзного электротехн1ш. объединения: электровакуумн. з-де Светлана в Ленинграде и Электрозаводе в Москве. Конструкции Л. э. в последние годы сильно меняются и в настоящее время еще не стабилизировались. Лит.: D и п о у е г L., La technique du vide. P., 1924; G 0 e t z A., Phvsik u. Technik d. Hochvakuiims, 2 Aufl., Brscliw., 1926; D u s h m a n S., Die Grundlagen d. Hochvakuumtechnik, В., 1926; К aye G.W., High Vacua, L., 1927. C. Векшинский. ЛАМПОВЫЙ ГЕНЕРАТОР, устройство, применяемое гл. обр. в радиотехнике для получения колебаний высокой частоты; он же используется в большинстве случаев, когда необходимо преобразование энергии постоянного тока в энергию тока переменного высокой или низкой частоты. Л. г. получил поэтому широкое применение в области электрич. измерений (радио, телефонных, телеграфных и т. д.). Основные определения и расчеты Л. г. с независимым возбуждением. Основой Л. г. является электронная лампа, к к-рой прикладывается постоянное анодное напряже-пие и переменное напряжение на сетку. Под влиянием этих двух напряжений анодный ток становится пульсирующим и переменная слагающая анодного тока направляется в нагрузочное сопротив.чение. В качестве нагрузочного сопротивления применяют обычно контур, настроенный на основную частоту анодного тока, т. е. на частоту напряжения на сетке. Наиболее простой схемой является схема, изображенная иа фиг. 1, в которой электронная лампа, источник постоянного тока т Еа и сопротивление в виде контура, настроенного в резонанс па основную частоту, соединены последовательно. Конденсатор Cl служит для пропускания токов высокой частоты и для защиты от них источника постоянного тока. При отсутствии переменного напрялсения на сетке через электронную лампу проходит постоянный ток (в частном случае  Фиг. 1. равный нулю), определяемый напряжением на аноде и постоянным напряжением (смещением) на сетке. Под влиянием переменного напряжения на сетке появится переменная слагающая анодного тока, которая вызовет большое падение напряжения на контуре, т. к. его сопротивление Z вследствие резонанса токов очень велико. Т.к. падение напряжения, получающееся при прохождении постоянного тока через контур, очень мало, то можно считать, что напряжение источника постоянного тока равно постоянной слагающей напряжения на аноде Е^,. Если постоянная слагающая анодного тока (среднее значение анодного тока) равна Jq, то мощность, подводимая к лампе, W, = Ea-I,. (1) Мощность TF,; переменного TOKaJ основной частоты, отдаваемая лампой контуру, пер. 2 2 ~ 2Z если Z-чисто активное сопротивление, а слагающая основной частоты анодного тока Il и слагающая основной частоты анодного напряжения Va сдвинуты точно на 180°. Если сопротивление Z не чисто активное, необходимо правую часть ур-ия (2) умножить на cos д^а (<Ра-угол сдвига фаз). Задача, к-рая обычно ставится при расчете Л. г., заключается или в том, чтобы для необходимой колебательной мощности взять наименьшее возможное число ламп или чтобы с данной э.пектронной лампы (генераторной лампы) взять наибольшую мощность переменного тока. Важным является также кпд генератора не только вследствие того, что приходится считаться с количеством подводимой энергии, но и потому, что неиспользованная часть энергии расходуется в виде тепла, нагревая аноды ламп, а каждая лампа может допустить лишь определенное максимальное рассеяние мощности на аноде. Кпд Л. г. равен Wo 2£Vo И следовательно тем больше, чем больше отношение =% (4) называемое коэфициентом использования напряжения. Величина выбирается меньше единицы, так как нежелательно, чтобы анодное напряжение было хотя бы часть периода отрицательным. Б.ч. выбирают генераторный режим так, чтобы наименьшее напряжение на аноде было больше наибольшего напряжения на сетке, т. е. Ea-Va = Eail-i)>Eg + Vg, (5) где Eg-постоянное напряжение на сетке, Vg-амплитуда переменного напряжения на сетке. В нек-рых случаях, гл. обр. когда желательно, чтобы изменение нагрузки Z мало влияло на ток в контуре, допускают преобладание сеточного напряжения над анодным некоторую часть периода. Этот режим носит название перенапряженного режима; в отличие от него режим, определяемый неравенством (5), носит название недонапряженного режима. В общем же для высоковольтных ламп (при 10 ООО V и более на аноде) коэф. использова- ния напряжения бывает обычно около 0,9; для низковольтных ламп он понижается. Кпд зависит также от отношения которое д. б. больше единицы, т. к. иначе кпд будет меньше 50%. Для того чтобы отношение ~ было больше единицы, необходимо, чтобы сила анодного тока часть периода была равна нулю, причем, чем больше эта часть периода, тем больше отношение ~ , тем больше о кпд, но тем меньше по абсолютной величине II, а следовательно тем меньше получаемая мощность. Часть периода, в течение которой сила тока не равна О, определяется углом 20 (фиг. 2),  -2 9- Фиг. 2. Причем угол в носит название угла отсечки тока. Если ту амплитуду силы тока, к-рая была бы, если бы лампа сохраняла одинаковую проводимость как для по-лоясительных, так и для отрицательных значений управляющего напряжения, обозначить через I, то максимальное значение силы анодного тока получается равным 7 . = 1(1-cos 0). (6) Амплитудное значение силы тока основной частоты равно ii = 1--- (О Постоянная тока равна составляющая силы анодного sine-ScosS Равенства (6), (7), (8) выведены в том предположении, что анодный ток изменяется по синусоиде, а это соответствует предположению прямолинейности характеристики электронной лампы (фиг. 3). В действительности эта характеристика криволинейна, и для расчета приходится ее спрямлять, как показано на фиг. 3 пунктиром. Однако получаемая при этом ошибка для обычных генераторных ламп невелика и находится в пределах точности расчета генератора. При желании бо-.тее точный расчет можно произвести по данным характеристикам лампы (Меллер, Принс) или заменяя их полукубической параболой (Львович). Расчет Л. г. при заданной мощности по прямолинейным характеристикам можно произвести так: по выбранным и I можно найти угол 0, т. к. v i в - sinecose . sine -ecose  Фиг. 3. по величине $ яЕа находим F, а затем 1, I и If). Величина постоянного напряжения на сетке определяется по току покоя I . = -Icos9, (9) так как Е где Eg-напрялоение на сетке, при к-ром характеристика электронной лампы, снятая при рабочем анодном напряжении, пересекает ось абсцисс. Амплитуда переменной слагающей напряжения на сетке равна S (11) Необходико выполнить три условия: 1) условие недонапряж;енного режима, данное неравенством (5); 2) условие максимального допустимого рассеяния на аноде ~ 0 ~ пер. а max (12) где Wa max- Допустимос рассеянис на аноде для данного количества и типа ламп; 3) условие максимального тока, к-рый не доллеен превосходить тока насыщения данных ламп, т.к. иначе необходимо вести расчет по более сложным ф-лам: ImIs. (13) При решении второй задачи (см. выше) мощность, которую можно получить от данной лампы, определяется из следующих соображений: амплитуда силы тока основной частоты обьгано не больше половины тока насыщения, амплитуда переменного нанрялеения не больше постоянного напряжения на аноде .Т.о. максимальная колебательная мощность, к-рую можно получить от лампы, равна (14) Обычно снимаемая с лампы мощность при хорошем кпд несколько меньше: W p,=0,2EaIs. (15) Настройка Л. г. достигается правильным подбором переменного и постоянного напря-жений на сетке и переменного напряжения на аноде. Последнее определяется величиной сопротивления в анодной цепи. Если это сопротивление представляет собой резонансный контур, в одной цепи которого самоиндукция и активное сопротивление,а в другой самоиндукция, сопротивление и емкость (фиг. 4), то эквивалентное сопротивление такого контура равно Z = -, (16) где R-полное активное сонротивление контурна, а Li-самоиндукция цепи, в к-рой нет емкости. Если во второй пепи нет самоиндукции (фиг. 1), то ф-ла (16) несколько упрощается: 2= ей- W Постоянное напряжение на сетке дается или при помощи какого-либо источника постоянного тока (аккумуляторы, динамомашина и т. д.) или чаще создается при помощи утечки сетки-гридлика (см.). Переменное напряжение на сетку может подаваться от какого-либо постороннего генератора высокой частоты или м. б. взято от колебательного кон- тура самого генератора. В первом случае Л. г. называется генератором с независимым возбуждением, во втором случае - с самовозбуж;дени-е м. Генератор с независимьгм возбуждением является просто усилителем высокой частоты, однако разница между первым и вторьш есть: цель усилителя - получить наибольшую мощность при данном переменном напряжении на сетке, задачей же генератора с независимым возбуждением является получение от данной лампы возможно большей мощности при любом необходимом возбуждении (при любом напряжении на сет- г€>1 > 1 Т Фиг. 4. Фиг. 5. ке). Схема расчета Л. г. с независимым возбуждением приведена выше; расчет же Л. г. с самовозбуждением аналогичен расчету Л. г. с независимым возбуждением. Л. г. с самовозбуждением был изобретен Мейснером в 1913 г., но развитие получил во всех странах самостоятельно. Если часть Z2 колебательного контура, состоящего из сопротивлений Zi, Z2 и Z3, соединить с сеткой и катодом электронной лампы (фиг. 5), то отношение переменного напряжения на сетке к переменному напряжению на аноде с обратным знаком будет равно (18) Va Zi+Z. Эта величина носит название к о э ф и-ц и е н т а обратной связи: Согласно ур-ию Валлаури, для электронной лампы (20) При колебаниях первого рода (см. Колебания электрические) Va=-lZ. Таким образом в, S, -параметры лампы: проницаемость, крутизна и внутреннее сопротивление, Z- эквивалентное сопротивление контура. Из ур-ия (21) получаем основную ф-лу самовозбуждения, данную Баркгаузеном: k = D+- (22) Для колебаний второго рода эта ф-ла несколько изменяется, т. к. Гд=-ijZ, где- амплитуда силы тока основной частоты. Согласно ур-ию (7) отношение Ji д е- sin е cos о и ур-ие (21) принимает вид: т.к. а < 1, то крутизна как будто бы уменьшилась, что и следовало ожидать, т. к. при колебаниях второго рода рабочая точка находится вблизи нижнего сгиба характеристи- ки. Вводя понятие о средней крутизне и среднем сопротивлении (о сопротивлении переменному току) при колебаниях второго рода (23) пер. Q > пер. ф-лу Баркгаузена можно написать так: Если коэф. обратной связи не достигает величины, определяемой ур-ием (22), колебания не возбуждаются; если он больше, чем Фпг. 6а. Фпг. 66. это необходимо для удовлетворения ур-ия (22), колебания определяются ур-ием (22), которое дает величину средней крутизны, а следовательно и угла отсечки в и режима генератора; к, вообще говоря, есть величина комплексная но предполагая, что Z представляет чисто активное сопротивление, можно считать его действительным и положительным числом. Из ур-ий (18) и (19) очевидно, что Vg и Va д. б. сдвинуты по фазе па 180°, как это и должно быть, так как Vg-в фазе с анодным током, а переменное напряжение на Фиг. 7а. Фиг. 76. аноде Fa д. б. противоположно по фазе анодному току 1-1, чтобы электронная лампа была генератором. Из ур-ия (19) видно, что 1) д. б. противоположно по знаку и 2) Z по абсолютной величине д. б. больше Zg, а следовательно для достижения резонанса Zg должно по знаку совпадать с Zg. Т. о. сразу определяются две схемы генераторов с самовозбужде- Фиг. 8. Фиг. 9. нием. Первая схема, в которой Zj-индуктивное сопротивление и следовательно Zj- емкостное, а Zg-также индуктивное, носит часто название схемы Гартлея, или трехточечной схемы (фиг. 6а и 66). Вторая схема, в которой Zj-емкостное сопротивление и следовательно Z-индуктивное, а Zg-емкостное сопротивление, носит часто название схемы Кольпица, или емкостной трехточечной схемы (фиг. 7а и 76). Схема Мейснера, к-рая была предложена первой, соответствует трехточечной схеме, но вместо автотрансформаторных связей Za и Zg в ней использованы индуктивные связи (фиг. 8). Если сопротивление Zg остается в виде автотрансформаторной связи, то получается весьма употребительная схема с индуктивной связью сетки и с контуром в анодной цепи (фиг. 9). Наоборот, ести Zj остается, то получается генератор с контуром в цепи сетки, который имеет очень большое применение в приемниках (фиг. 10). В трехточечной схеме в качестве конденсатора контура можно удовольствоваться в некоторых случаях емкостью анод-сетки электронной лампы, схема принимает тогда простой вид и катушки В^ и (фиг. И) оказываются связанными лишь через упомянутую выше емкость. Для получения более удобного режима часто самоиндукции III и -La заменяют контурами (как это указано пунктиром) с тем однако, чтобы их индуктивное сопротивление было ясно выражено. Полученная т. о. схема носит название схемы Кюна. Она часто применяется для получения коротких волн. Фиг. 10. Фиг. 11. Возникновение незатухающих колебаний в схеме генератора с самовозбуждением можно объяснить так: ири изменении анодного тока, напр. при включении анодного напряжения или накала, возникают нестационарные явления в колебательном контуре, т. е. получается колебательный разряд конденсатора. Эти колебания при отсутствии связи с цепью сетки были бы затухающими. Напря-ясение, создаваемое на сетке под влиянием тока в контуре, создает колебания анодного тока, способствующие увеличению амплитуды колебаний в контуре, т. е. колебания, совпадающие по фазе с появившимися в контуре. Таким образом изменения анодного тока, доставляющие энергию в контур, превращают затухающие колебания в незатухающие. Стабильность час т'о т ы. Период незатухающих колебаний зависит не только от самоиндукции и емкости контура, но и от активного сопротивления контура -R и сопротивления переменному току электронной лампы Ry,ej>.- Так, для схемы,изображенной на фиг. 12, получаем для ф^г. 12. установившихся незатухающих колебаний с угловой частотой со следующие соотношения: 1=1l-\-1c. J = SF, + , Fa=Jx(R + i >L)=-?ic, Va = ioiMlL,  где ? Ic-силы анодного тока и токов в контуре основной-частоты. Из этих ур-ий следует: Ii= Izd-( -LC + jcoCR). T. K.I = , TO получается нюкеследующее основное соотношение: 4l-o)-LC + jcoCR) = jcoMS-(R + jcoL) ~ Мнимая часть этого уравнения дает известную уже ф-лу самовозбуждения (ур-ие 22): так как м Действительная часть ур-ия определяет угловую частоту 03 след.обр.: 1 о т /-< Т. о. угловая частота колебаний равна Vlc у - пер. (24) Период колебаний следовательно зависит от рел-шма генератора. Кроме того в урав-п.>пиях не учтен ток сетки, который таклсе в.пияет на период. Вследствие этих обстоятельств период кстебаний меняется при из-меиепии накала и аподпого иапряжеиия, а также от изменения активного сопротивления контура, не говоря улсе об измепепии его из-за измеиеиия емкости и самоиндукции контура. Для сохранения стабильности частоты (стабильности волны) Л. г. с само-возбулсдением приходится применять ряд мер: 1) гараптировать Л. г. от постороипих влиянии, 2) брать источники энергии с большим запасом, 3) устанавливать наиболее устойчивый режим и т. д. Все это возможно при Л. г. малой мошности. Ламповые передатчики большой мощности обычно строятся как генераторы с независимым возбуждением и делаются многокаскадными. При этом первый каскад представляет собой маленький стабилизированный генератор с самовозбуждением; полученные от него колебания усштиваются последующими каскадами до необходимой мощности. В последнее время очень часто применяется также искусственная стабилизация первого каскада при помощи кварца. Употребляется, хотя и значительно реже, стабилизация камертоном, а иногда и при помощи магнешоспирикции (см.). В больших передатчиках на коротких волнах, а также в современных радиовещательных передатчиках применяются почти без исключения в качестве первого каскада генераторы, стабилизированные кварцем. Сложным вопросом при многокаскадных передатчиках является уничтожение обратного влияния последующих каскадов на предыдущие. Для этого применяется прежде всего экранирование отдельных каскадов, затем нвйтродинирова-ние (см.) и наконец умножение частоты, большей частью удвоение. При большом количестве каскадов, в особенности при коротких волнах, применяются все три средства; при длинных волнах не делают экра- нов для больших каскадов, при малом числе каскадов избегают л,ту[ножения частоты. Ней-т])ОДинирование обязательно почти всегда за исключением генераторов с экранированными лампами, к-рые начинают входить в употребление и в передающих устройствах. Питание Л. г. должно предусматривать питание анодов ламп, питание накала и смещающее напрялсение на сетке. Постоянное напряжение на сетке м. б. получено при помощи батареи сухих элементов и аккумуляторов для малых генераторов и при помощи машины постоянного тока для больших генераторов. Для генераторов с самовозбуждением однако правильнее получить смещающее напряжение при помощи утечки сетки (т. н. гридлика). Под влиянием напряжения высокой частоты и выпрямляющего действия цепи сетка-нить лампы на сопротивлении Rg (фиг. 12) появляется постоянное напряжение, равное произведению Rg на постоянную составляющую тока сетки. Это постоянное напряжение и явится отрицательным смещающим напряжением на сетке генератора. Так как при возникновении колебаний смещающего напряжения не будет, то этот процесс сильно облегчается вследствие того, что рабочая точка находится в более крутой части характеристики и обратная связь нужна меньше. Наоборот, при смеще-тш источником постоянного тока при возникновении колебаний рабочая точка находится в невыгодной пологой части характеристики. Смещение при помощи утечки сетки может с успехом применяться и в генераторах с независимым возбуждением за исключением тех случаев, когда необходимо постоянство смещения ири меняющейся амплитуде переменной с.тагающей напряжения на сетке, как это имеет место в радиотелефонных передатчиках с модуляцией в одном из предыдущих каскадов. Питание нака.та достигается чаще всего переменным током при помощи трансформаторов, иногда, в особенности для маломощных генераторов, применяется питание постоянным током от аккумуляторов. Питание накала ламп от машины постоянного тока применяется почти исключительно в тех случаях, когда .тампа обладает сильным магнетронным эффектом и вследствие этого получается заметный фон при передаче. Анодное питание мощных генераторов подается или от машины постоянного тока высокого напрялсения или от выпрямительного устройства; маломощные передатчики могут питаться таюке и от аккумуляторов или сухих элементов. Источник высокого напряжения может присоединяться последовательно с электронной лампой и контуром (фиг. 1) или параллельно контуру и электронной лампе (фиг. 13). Первый случай носит название схемы с последовательным питанием, второй - схемы с парал-.тельным питанием. В схеме с параллельным питанием прибавляются два новых элемента: блокировочный конденсатор  Фиг. 13. 1 ... 37 38 39 40 41 42 43 ... 49 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

© 2007 SALROS.RU

ПромСтройМат |