|

|

|

|

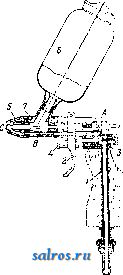

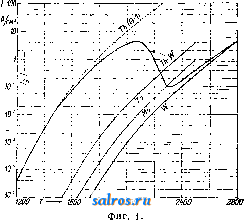

1 ... 36 37 38 39 40 41 42 ... 49 Ленинград, 1925; Малинин Д., Шведский гид-равлико-электрич. лаг Sal-log , Морской сборник , Л., 1927, 4, стр. 129-135. К. Мигаповский, ЛАГЛЮ (La Glu), каучукообразная масса в виде пасты из растения Carpodinus hirsu-tus; суррогат каучука; применяется для выработки пластич. продуктов. Добыча в Слоновой бухте (Африка). Вывоз в 1922 г.-26 т, в 1924 г.-176 т, в 1925 г.-485 т. Лит.: <iGummi-Zeitung , В., 1927, В. 42, р. 2372. ЛАДАН, олибанум, камедесмола, добываемая из млечного сока растений различных видов Boswellia, семейства Burse-raceae (Индия, Персия, Аравия). Для получения Л. в ство.те дерева весной (февраль- март) делают глубокий надрез, из к-рого постепенно вытекает ясидкий млечный сок, на воздухе затвердевающий в округлые зерна слабояселтого цвета с характерным запахом; уд. вес 1,2. Смола, стекающая на землю, дает второй сорт продукта. При растирании с водой ладан частично растворяется, образуя мутную слизеподобную ясидкость горького вкуса. Л. содержит: 20-30% камеди, 6- 8% бассорина, 50-60% смолы и 3-7 % эфирного масла, содержащего 1-пинен, ди-пентен и фелландрен. Л. служит главн. обр. для ритуальных целей как благовонная курительная смола, а такясе для приготовления нек-рых фармацевтич. препаратов. ЛАКИ, специальные составы, служащие для покрытия поверхностей раз.тичных тел (дерево, металл) с целью предохранения их от внешних влияний и для придания им гладкости и блеска, а иногда и определенного цвета. Лаки представляют собой чаще всего жидкости, состоящие из смол или смолоподобных веществ, растворенных в каком-либо растворителе; нанесенный на поверхность в виде тонкого слоя жидкий лак застывает, образуя тонкую эластичную пленку, прочно связанную с поверхностью (см. Покровные лаки). От покровных Л. надо отличать т. наз. красильные Л., по существу ничего общего с покровными Л. не имеющие. См. Лаки красильные, Крашение. ЛАКИ КРАСИЛЬНЫЕ, трудно или совсем нерастворимые в воде производные органич. красителей (см. Красягцие вещества синтетические). Преимущественно это- соли (бариевые, алюминиевые и др.) органических кислот или соли органич. оснований с дубильной к-той и др. или нерастворимые синтетические органические красители. Л. к. подобно другим искусственным красящим веществам обладают выдающимися красиль-ньпйи свойствами, а также большой интенсивностью и разнообразием оттенков. В текстильном производстве Л. к. применяются для окраски пряжи, тканей и в ситцепечатании, причем они образуются в этом случае на самих волокнах (см. Крашение и Ситцепечатание). Большое применение Л. к. имеют в малярном и полиграфич. деле, при крашении и печати обоев, в живописи и т. д. В этих случаях Л. к. применяются гл. обр. в виде баканов (см.), где для лучшего использования красящей способности красителя применяют нек-рые минеральные вещества-с у б-страты (бланфикс, глинозем и др.). В зависимости от субстрата Л. к. дают непрозрачные, кроющие краски (с бланфиксом) или прозрачные краски (с гидратом глинозема). Первоначально для по.тучения Л. к. применялись б. ч. естественные красящие вещества животного и растительного происхождения (кармин, сепия, гуммигут, кампеш, индиго, крап, желтое дерево). В настоящее время для синтеза Л. к. применяют большинство основных красителей (аурамин, хризоидин, родамин, фуксин, метиленовый синий и другие), субстантивные азокрасители (анил-прочноалый 4БС, анил-коричневый ДЗГ, анил-темнозеленый 2В и др.), многие кислотные азокрасители и трифехшлметано-вые красители (метаниловый желтый, пунцовый, щелочной голубой и др.), фталеино-вые красители (эозин, эритрозин и друг.), оксихинонные (ализарины), кубовые (индиго и индантрены), нерастворимые азокрасители и др. Эти красители по практич. переработке в Л. к. и по строению последних можно разделить на три группы: А) красители, растворимые в воде. Б) трудно растворимые в воде. В) нерастворимые в воде. А. Из красителей, растворимых в в о д е, Л. к. образуются осаждением хлористым барием (субстантивные азокрасители, нитро-, азо- и трифенилметановые кислотные красители), свинцовыми соляьш (фта-леиновые красители) и таннином, рвотным камнем, катанолом или закрепителем Т (основные красители). Т. о. полученные осадки Л. к. представляют молекулярные соединения красильных к-т или оснований с тяжелым металлом или таннином. Л. к. кислотных красителей образуются но схеме: 2R SOsNa + ВаСЬ ;± (Е80з)гВа + 2 NaCl или 2R С00Н--(СНзС00)аРЬ^(В,-С00)2РЬ+2 CHgCOOH, где R-анионы кислотных красителей. Лаки основных красителей сложнее, т. к. катион основного красителя дает с осадите-лями, в зависимости от условий осаяодения, несколько соединений определенного состава, наприм. с таннином и рвотным камнем- по схеме: (R1 С00)2 SbOH + R2NHg HCI : (RI COOoSb о NHs R2 + HCI, С закрепителем Т (см. Диоксидифеиилсулъ-фид) по схеме: ,0R2H0.. ОННО. ;...S....( \< (R1-анион таннина, R-катион основного красителя). Т. о. красители первой группы образуют лаки путем обменной химич. реакции, присоединяя в одном случае основание осадителя, в другом-к-ту осадителя. Практически для получения лака при помощи хлористого бария осаждением на субстрате нужны например следующие количества ингредиентов: 10 кг сернокислого глинозема (18% AljOg), 5 кг соды кальцинированной, 2-5 кг красителя (кислотного) и 15 кг или более хлористого бария. Для получения основных лаков на субстрате нужны: 10 кг сернокислого глинозема (18% AI2O3), 5 кг соды кальцинированной, 2 кг красителя (основного), 2 кг таннина и 1 кг рвотного камня. Получение основных Л. к. на текстильных волокнах и свойства основных лаков - см. Крашение. Л. к. кислотных красителей имеют удовлетвори- тельную прочность к свету, Л. к. основных красителей непрочны к свету. Б. К красителям, трудно растворимым в воде, относятся протравные красители и часть азокрасителей. Ализарины и другие протравные красите.пи осаждаются металлами (А1, Fe, Сг и др.) в виде солей слабых органич. к-т, легко гидролизую-щихся, а также в виде гидратов окисей этих металлов. Существенную роль при лакооб-разовании играют и соли высших лшрных к-т (см. Ализариновое масло). Эти красители дают с указанными солями солеподобные соединения, близкие по свойствам к внутренним комплексным солям с циклич. группировками типа о А1-R где алюминий связан как главгшгми, так и побочными валентностями, образуя замкнутые кольца. Эти соли отличаются нерастворимостью, постоянством состава, большой прочностью и яркостью цвета. Рецепт для получения ализаринового лака на субстрате следующий: 50 кг сернокислого глинозема (18% AI2O3), 25 кг соды кальципированной, 4 кг фосфорнокислого натрия, 7 кг хлористого кальция, 50 кг ализарина, 15 кг ализаринового масла; осаждение продолжается 2ч. О получении ализариновых лаков на волокне см. Крашение. Трудно растворимые азокрасители (литолевые, гелиокрасители и др.) осаждаются хлористым барием подобно красителям первой группы. Они дают яркие и достаточно светопрочные лаки для полиграфия, и малярных красок. Рецепт для получения литолевых лаков на субстрате следующий: 100 кг тяжелого шпата, 20 кг красителя, 5 кг хлористого бария; осаждение происходит иа-кипу. В. К красителям, нерастворимым в воде, относятся очень важные по своим свойствам, особенно по светопрочно-сти, красители разнообразного химического характера: индиго, индантрены, нерастворимые азокрасители, лаковые, ганза, литолевые прочные, аутолевые, пигментные и т. п. нерастворимые в воде красители, выпускаемые обычно в пасте; из них получаются лаки механич. смешиванием с субстратом, напр.: 100 кг тяжелого шпата и 15 кг ганза-желто-го 9 в пасте растирают на бегунах до гомогенной смеси. Осалсдение Л. к. производят в деревянных чанах с механич. мешалками. Лак отжимают на фильтр-прессах и, если необходимо, высушивают на обычных сушилках током горячего воздуха. Лит.: Шапошников В. Г., Общая технология волоки, и крас, веществ, 2 изд., Д1осква--Киев, 1926; Георгиевич Г. и ГранмуженЕ., Химия крас, веществ, 3 изд., М., 1922; Липатов С. М., Коллоидно-химич. основы крашения, Ив.-Вознесенск, 1929; Сазанов П., Изв. текст, пром. , М., 1926, 2; Ф и л и п п о в Н. и В о р о н к о в Б., там же, 1926, б; В и к т О р О в П. и И о н о м а р е в, К вопросу влияния анионов протрав на оттенок красного ализаринового лака, там же, 1927, 21-22; Zerr Q. и. Rubencamp R., Handb. d. Parbenfabrikation, 3 Aufl., В., 1922; W e 1 с h e 1 t A., Buntpapier-Fabri-kation, 3 Aufl., В., 1927; Wagner H., Die Кбгрег-farben, Stg., 1928; R о w e F., Colour Index, N. Y., 1924. B. Абозин. Нраплак, гарансов ый лак, солеоб-разные соединения красящих веществ марены, а также синтетич. ализарина и его гомологов с глиноземом, дающие прозрачные краски глубоких, гл. обр. розовых, красных и пурпурных тонов. Исходным материалом для краплака служит крап-измельченные корни и корневища марены (см. Красящие вещества естественные). Производство краплака связано с получением различных препаратов крапа (см. Ализарин, Ализариновый лак): 1) крановый цвет, получаемый обработкой при обыкновенной ° размолотых корней в слабо подкисленной серною к-тою воде, после чего они прессуются, высушиваются и размалываются; 2) г а р а н с и н, или к р а п о в ы й уголь, получаемый нагреванием в течение нескольких часов при 100° непросушенного кранового цвета с конц. серной кислотой, после чего продукт отмывается водой и просушивается; содержание красящего ветцества -повышается в нем сравхгательно с краповым цветом в 4-6 раз, но краска менее прочна и при фиолетовом цвете-хуже; 3)гарансе выделывается непосредственно из крапа, уже использованного на крашение, процессом, подобным предыдущему; содержит гл. обр. пурпурин, образующийся из псевдопурпурина, осажденного известью из промывных вод; 4) пинкоффин (так наз. рыночный ализарин), получаемый из гарапсина нагреванием его до 150-200°, отчасти разрушающим пурпурин; обладает меньшей красящей способностью, чем гарансин, но дает прекрасный фиолетовый тон; 5) крановые экстракты-препараты, получаемые извлечением и концентрацией красящих веществ крапа в их естественном соотношении; из корней извлекается (серной кислотой при 12-часовом нагревании при 40°) краситель, к-рый от дальнейшего кипячепия выделяет т. наз. зеленый ализарин; 6) коло-рин, получаемый экстракцией спиртом с постедующим выпариванием до сухости из гарансина;7) азале-подобный лее древесно-спиртовый экстракт из крапа. Процесс образования краплака состоит в соединении красящих веществ указанных препаратов, главн. обр. гарапсина, с глиноземом, причем тон получаемого продукта в сильной степени зависит также от ничтожных примесей железа в растворе и от присутствия кальциевых солей (напр. в жесткой воде). Как нормальную схему рецепта для образования краплака, сохраняюгцую силу по отношению ко всем антрахинонам, Г. Вагнер предлагает следующий раствор: 100 л сернокислого алюминия 1 : 10; 50 л кальцинированной соды 1:10 (разбавленной 500 частями воды); 30 л хлористого кальция 1 : 10; 20 л фосфорнокислого натрия 1 : 10; 200 л красителя в виде теста, смешанного с 40 л 50%-ного красного турецкого масла 1:5. Смесь из всех составных частей разбавляют до 5 ООО л, медленно нагревают до кипепия, кипятят в течение 6 часов с добавлением воды или 1 часа в автоклаве при давлении 3 atm. Кроме алюминия в качестве протравы для лака могут применяться: железо (дающее фио.тетовый и вообще темные тона), хром, медь и олово. Т. н. кристаллизован- ный краплак представляет тёмнокрасные блестящие пластинки. Обезвон-сивая обычный краплак нагреванием до 150-160°, получают т. н. жженый краплак, причем цветовой тон смещается в сторону фиолетового конца спектра. Особую группу краплака представляют т. н. лаки Роберта, процесс производства к-рых держится в секрете. В краплак вводятся также для изменения цветового тона и для фальсификации различные примеси: в розовые и красные- лаки кошенили, лаки иернамбукового дерева, эозин, сафранин; в фиолетовые или черные - лаки кампешевого дерева, фиолетовый анилин и т. д.; все эти примеси обладают меньшей светостойкостью, чем настоящий краплак, и потому они безусловно нежелательны. Краплак представляет твердое тело; уд. в. 1,99; в виде масляной краски он еще легче; все виды краплака отличаются выдающейся прозрачностью и прочностью в отношении воды, спирта, масла, пыли и (до известной стенени) извести. В отношении к свету сравнительно с другими органическ. красками они показывают значительную степень стойкости. Краплак относится к числу лучших по силе и чистоте тона красных красок; применение его чрезвычайно широко, главн. обр. в живописи-масляной и акварельной- и в бумажной промышленности. Особенно важно применение краплака при производстве светостойких обоев и цветной бумаги, в производстве темперы, пастели, для работ малярных, отделочных, живописных и для печати, в особенности трехцветной, где ценна прозрачность краплака. Из краплака и свинцового сурика изготовляется т. н. постоянная красная. Лит.: Петрушевский Ф., Краски и живопись, 2 изд., СПБ, 1901; Р е р б е р г Ф. И., Краски и другие художествеппые материалы, М., 1905; Г е-оргиевич Г. и Гран м ужен Е., Химия красящих веществ, 3 изд., М., 1922; Wagner П., Die Korperfarben, p. 258, 286, 324, Stg., 1928; J e n n is 0 n F. H., The Manufacture of Lake Pigments from Artificial Colours, L., 1920; С a j a r H., Z. ang. Ch. , Lpz., Jg. 24, p. 793; Wiesner j., Die Rohstoffe cl. Pflanzenreichs, 4 Aufl., B. 1, p. 230, 239, 376, Lpz., 1927; Brigl P., Die chemische Erforschung d. Naturfarbstoffe, Braunschweig, 1921; P e r к i n A. G. a. Everest A. E., The Natural Organic Colouring Matters, L., 1918. П. Флоренский. ЛАКИРОВКА, отделка (в несоторых производствах) готовых изделий путем нанесения на их поверхность специального лака (см. Покровные лаки). Назначение лакировки заключается, с одной стороны, в защите изделий от разного рода неблагоприятных внешних влияний-сырости, окисления, пыли и т. п., а с другой,--в придании изделиям приятной для глаза внешности. В отдельных случаях Л. преследует узко технические цели: изоляцию электропроводов (см. Изоляционные лаки), воздухоненроница-емость оболочек аэростатов и дирижаблей (см. Аэролаки), водоупорность и кислотоупорность различных изделий, нанесение на стекло и материи прозрачных, устойчивых в отношении тепла, воды и атмосферных влияний оболочек (см. Водонепроницаемые mKami) и т. д. Лакированная поверхность в подавляющем большинстве случаев имеет стекловидный, зеркальный блеск, хотя в некоторых случаях ее делают матовой приме- нением специальных так наз. матовых лаков или посредством особых приемов обработки уже покрытой лаком поверхности. В зависимости от характера требуемой отделки и материала, из которого приготовлено изделие, при лакировке пользуются той или иной группой лаков. Выбор лака играет очень важную роль при Л. независимо от самого способа по-крьггия поверхности лаком. Так напр. при Л. деревянной мебели, внутренней (декоративной) отделке зданий, полов и т. п. работах употребляются жирные масляные лаки. Масляные лаки медленно сохнут, почему часто для ускорения срока сушки к ним прибавляют сикативы (см.). Наносятся масляные лаки обычно кистью от руки, после предварительной подготовки покрываемой поверхности древесины. Подготовка заключается в грунтовке клеем или мастикой, в протравлении (пропитке) поверхности прозрачными красками, в шлифовке и затирке сосудов древесины, главн. образом при помощи крахмальной замазки для заполнения пор, либо в окраске дешевой древесины мягких пород масляными ми-неральньши непрозрачными красками. Если масляной краской предварительно покрывается металл, то для окончательной его отделки также с успехом Применяют масляные лаки. Для повышения качества Л. лак последовательно наносят два или три раза после высыхания предыдущего слоя и шлифовки его стеклянной шкуркой (№ О и 00) или порошком пемзы. Шлифовка наведенного и просохшего слоя лака производится или от руки или при помощи специальных дисковых шлифовальных станков; после этого поверхность начисто протирают сухой тряпкой (лучше льняной) и вторично мягкой и плоской кистью наносят от руки следующий слой лака. К недостаткам Л. при помощи масляных лаков относятся: а) сравнительно медленное просыхание лакированной поверхности (до 48 ч. в сушильной камере при t° 30-40°); б) значительная густота масляных лаков и повышение их вязкости с понижением 1°; с этим явлением можно бороться или нагревая лак до темп-ры 30-50° или разжижая его такими растворителями, как скипидар, бензин и т. п., причем следует отметить, что скипидар уменьшает блеск лака; в) сравнительно малая прочность покровной пленки, особенно при употреблении тощих лаков. Жирные лаки дают более прочную и эластичную пленку. В промышленности покрытие изделий масляными лаками часто производят при помощи макания или погружения изделия в жидкий раствор лака и предварительной обсушки и.зделия над ванной, давая стечь излишкам лака, перед помещением изделия в специальное сушило до полного высыхания. Этот способ применяют в тех случаях, когда изделия имеют удобообтекае-мую форму. Кроме макания как способа Л. применяется еще распыление, или пульверизация, когда лак подается сжатым воздухом к наконечнику пистолета-пульверизатора и выбрасывается оттуда в распыленном состоянии в виде конуса покрытия, который и направляют от руки или установкой на по-  верхность лакируемого изделия. Успех пуль-веризационных работ зависит прежде всего от качества (вязкости) лака, а главное от умелого подбора наконечника, т. е. размера отверстия и формы конуса покрытия (см. Аэрографный способ расцветки и Бочка м е-таллическая). Пульверизатор (фиг.) состоит из рукоятки пистолетной формы, сквозь которую проходит по трубке 1 сжатый воздух от компрессора (2-5 а Ьт). Сжатый воздух проходит в наконечник пульверизатора только при налги-ме курка 2, который открывает воздушный клапан 3. Упорный винт 4 регулирует количество сжатого воздуха, подаваемого к наконечнику. Воздух сначала проходит самостоятельно каналами А и В, откуда попадает в ко.тьцевой канал насадки 5 и, ;i\ смешиваясь с лаком, Щ выбрасывается нару-Щ жу через отверстие С. Ill Лак либо наливают в монжю 6 либо подают гибким рукавом, на-винчиваюшимсяна канал-трубку 7, из резервуара, стоящего на высоте или герметически закрытого и находящегося под давлением. Установка для пульверизации состоит: а) из компрессорной установки б. ч. передвижного типа на тележке с электромотором, б) воздушного аккумулятора для выравнивания давления, в) воздушного трубопровода, г) резервуара для лака с трубопроводом при нем, д) вытяжных шкафов с вентиляционной установкой и е) лакоуловителей. Этот способ покрытия очень прост, особой квалификации от рабочего не требует кроме аккуратности и внимания и по сравнению с покрытием кистью дает лучшие результаты в смысле однородности и толщины лаковой пленки. Неудобства этого способа заключаются гл. образ, в необходимости быстро и тщательно удалять излишнюю лаковую пьшь, носящуюся в воздухе, для чего сконструировано несколько типов вытяжных шкафов. Наилучшими из них считаются те, к-рые дают возможность обслуживать лакировочный аппарат, находясь вне камеры, и имеют вращающуюся платформу, на к-рой устанавливаются лакируемые изделия. Обмен воздуха в камере д. б. не менее 30-35 раз в час. Расход лака при пульверизации бывает несколько выше, чем при Л. кистью вручную, при одинаковой толщине слоя примерно на 15-20%; однако этот излишний расход целиком окупается повышением производительности труда (в 5-10 раз), удобством в обслуживании и возможностью при лако-уловителях вернуть потери обратно (до 90%). Д.тя определения расхода лака и времени покрытия поверхностей пульверизатором имеются готовые номограммы, при посред- стве к-рых можно определить расход лака и время покрытия,зная давление воздуха,размер отверстия наконечника и консистенцию лака. Для обеспечения чистоты работы необходимо соб.тюдать требования тщательной очистки поверхности изделия от пыли, жировых пятен и грязи. Не менее важное влияние оказывает чистота сжатого воздуха, почему последний необходимо фильтровать после компрессии. В зависимости от характера и размера покрываемых лаком поверхностей форму вытяжных шкафов, число и расположение пульверизаторов и способ покрытия изменяют и приспосабливают по месту работ. Расход воздуха на один наконечник равен 0,02 м^/ск на 1 см отверстия. Потребная мощность на одни наконечник равна от 0,6 до 1,1 IP в зависимости от размера наконечника. Так например при расчете кольцевого отверстия с площадью сечения равной 0,0475 см, согласно этих данных получаем расход воздуха -3,5 м^/ч, с затратой удельной мощности 0,65 IP; потребная мощность на один наконечник с учетом кпд компрессорной установки выражается, по данным з-да им. С. Халтурина в Ленинграде, -1,0 IP. При нескольких наконечниках учитывается коэфициент единовременности. Расход воздуха снижается до 3,0 м^/ч и расход энергии падает до 0,75 IP. Лакоуловители представляют собою железные баки, наполненные водой и поставленные на пути струи воздуха, насыщенного лаком, с расширителем воздухотока. Потеря в скорости воздуха при ударе о поверхность воды заставляет подвешенные в воздухе частицы лака падать на воду и накапливаться слоем на поверхности воды. Лак периодически собирают, переваривают и утилизируют, подмешивая к свелсему лаку. В процессе Л. погружение в лак и пульверизация сравнительно легко поддаются механизации. Особенно удачен способ подвешивания изделий на крюки бесконечного транспортера однорельсового типа, проходящего последовательно через камеры макания или пульверизационные кабины, а затем через суши.та. Два последние способа Л. употреб.тяют также при окраске, эмалировке и вообще в аналогичных процессах покрытия изделий разного рода жидкостями. Скипидарные лаки очень успешно конкурируют при разного рода лакировочных работах с масляными лаками, т.к. дают красивую поверхность и вместе с тем более прочную пленку, чем напр. спиртовые лаки. Недостаток их, как и масляных лаков, в несколько медленной сушке. Кроме того скипидарные пары вредно действуют на здоровье работающих, почему требуют устройства усиленной вентиляции. Применяют скипидарные лаки при Л. главным образом дерева и металла (асфальтовые лаки). Бензинов ыелак и имеют в промышленности очень широкое и разнообразное применение главн. образом благодаря свойствам растворителя (бензин, бензол), обладают прекрасными кроющими свойствами, способностью высыхать в сравнительно непродолжительное время и образуют прочные пленки. Особенно часто употребляются при лакировке металлов, колг, соломки. Спиртовые лаки, особенно шеллачные, широко нрименяются при Л. древесины вручную, причем лак наносится при помощи тампона, сделанного из шерстяной ваты и обернутого в льняную тряпку. Шеллак очень боится быстрого повышения t° при сильном трении и Лгухнет. Получаются также матовые пятна при протирании слоя лака льняным маслом. Последнее подливают в очень ограниченном количестве в процессе Л. на тампон для достижения большей равномерности лакового слоя. Л. спиртовьпми лаками производят (ири высоких по качеству работах) в несколько слоев с последующей шлифовкой слоя пемзой. Л. ведется полосами и в одном направлерши в отличие от полировки, которая ведется круговьши движениями тампона по поверхности и со слабым нажимом. Спиртовые лаки также вполне удачно наносятся волочением и пульверизатором. Наносят спиртовые лаки также кистью вручную или наливом, напр. в фотографич. деле. Целлюлозные лаки (см.) употребляются для покрытия дерева, металла, автомобилей, оптических инструментов и аппаратов, кожи, для изоляции проводов, аппретирования тканей для летательных аппаратов и т. п. (см. Ацетилцеллюлозный лак и Аэролаки). Преимущества этой группы лаков заключаются в большей их устойчивости, твердости, эластичности и прочности пленки. Эта группа лаков такнсе может наноситься от руки рсистью (аэролаки), погружением, пульверизацией и волочением (карандашное производство), когда на окрашенные матовые лаки наносится бесцветный лак, дающий блестящую, весьма устойчивую на влажность пленку. Волочильный аппарат представляет собою металлический бак, снабженный двумя сквозньпйи симметрично расположенными отверстиялш с направляющей меяаду ними. В отверстие вставляются мундштуки из войлочных колец, снимающие излишки лака при прохождении карандашей через бак непрерывно один за другим, что препятствует вытеканию лака из бака. Необходимым условием хорошей лакировки является чистый от пыли воздух, почему лакировочные отделения строятся изолированно от других цехов и имеют особую приточно-вытяжную венти-.тяцию, где воздух, прежде чем попасть в помещение лакировочной, тщательно фильтруется при помощи либо т. п. пыльных камер .либо масляных фильтров (последние лучше). Сушильни для лакированных изделий располагаются в последовательности техноло-гич. процесса также в помещении лакировочного отделения. .Лит.: Боттлер М., Производство .лаков и о.лп-фы, перевод с нем., 2 изд., М., 1926; Ж и р м у и-с к и ii С. С, Искусственный шелк, прозрачные кине-матогр. пленки и целлюлозные лаки из нитро- и аце-тилцеллюлозы, Л., 1929; Киселев В. С, Краски, масла и лаки, 2 изд.. Л., 1926; Михайлов В. П., Пневматич. окраска и .панировка деревни, изделий с помощью пульверизации, Л., 1930; Ande.s L. е., Prakt. Rezeptliucli 1. d. ges. Lack- u. Farbenindu.strie, 3 Aufl., W.-Lpz., 1922. M. Нвятковский. ЛАКМУС, широко применяемый химич. индикатор, красящее вещество естественного происхождения, получаемое путем длительной обработки лишайников Roccella или Lecanora водным раствором аммиака и угле- кислых щелочей. Химич. природа Л. еще не выяснена, равно как и родственного ему красящего вещества-орсейля, или пер-сио, получаемого аналогичной, но менее длительной обработкой тех же лишайников. Продажный Л. представляет собою смесь различных, преимущественно четырех, красителей, различающихся между собою по степени растворимости в спирте и воде и по цвету их щелочных солей. Наиболее важная составная часть Л.-а з о л и т м и и-содержит кроме С,Н и О также и N, в то время как другие составные части - эритролитмин, эритролеин и спаниолитмин-N не содержат. В продажу Л. поступает в виде кубиков или зерен и содержит кроме указанных выше красителей также минеральные иримеси: гипс, мел, известь и т. п. Для получения чувствительного индикатора продажный Л. экстрагируют спиртом; при этом получается нерастворимый в спирте азолит-мин, к-рый растворяют в воде и, по выпаривании раствора досуха, иодвергаю-р повторным обработкам спиртом, подкисленным уксусной к-той, до прекращения окрашивания спхгрта. В остатке получается чистый Л., дающий с водой фиолетовый раствор, к-рый от действия щелочей приобретает синий, а от действия к-т-красный цвет, на чем и основано его применение как индикатора,- в виде раствора (т. п. лакмусовая настойка) или реактивной бумаги. Л. применяется также в бактериологич. практике для распознавания некоторых видов бактерий и в пищевой промышленпости-для подкраски вин, ликеров, сыра и т. п. Лит.: Rupe П., Cliemle d. naturllchen Farbstoffe, Т. 1-2, Brschw., 1900-09. ЛАКТОНЫ, циклич. сложные, т. и. внутренние эфиры, образующиеся из одной молекулы у-или б-оксикислоты (в у-оксикис-лотах атомы углерода, связанные с карбоксилом и гидроксилом, разъединены двумя углеродными атомами; в й-оксикислотах--тремя) отнятием одной молекулы воды; поэтому Л. называют также внутренними ангидридами; выделение воды происходит за счет гидроксильной и карбоксильной групп, например СНаОИ СНа СНа С00Н=П20 + СНо СНз СНа СО I--о-- у-оксимасляная к-та бутиролактон у-Оксикислоты-очень непостоянные соединения и известны лишь в виде солей; при выделении их из солей они дают Л.; обычно Л. получают кипячением водных растворов солей у- и й-оксикислот с разбавленной серной к-той. л.-вещества нейтрального характера, бесцветные жидкости или легкоплавкие кристаллические вещества, перегоняющиеся без разложения; при действии щелочей они дают соли, а при действии аммиака-амиды оксикислот. Из жирных лактонов наиболее известны: бутиролактон (строение его см. выше)-жидкость с f°3 c !.~42° и 204°; его удельный вес 1,29; хорошо растворим в спирте и эфире; валеролактон СНз-сн - СНа-СНа !-о-1 получается восстановлением левулиновой к-ты; жидкость с f -31° и f° . 206°, удельн. в. 1,072. Из ароматич. Л. наибольшее значение имеет кумарин (см.), Л. кумарино-вой кислоты. При выделении двух частиц воды из двух частиц оксикислоты (карбоксильная группа одной частицы конденсируется с гидроксильной группой другой частицы) получаются двумолекулярные ангидриды замкнутого строения-т. и. л а к т и д ы; напр. гли-колевая к-та, СНоОН-СООН, образует лак-тид-г л и к о л и д СНа о со со оСНг служапдий исходным материалом для получения т. н. гликолевых смол. Соответственно у-оксикислотам у-амино--кислоты, теряя воду, дают ангидридные производные, т. и. лактамы; напр. из пи-перидиповой к-ты (у-аминомасляной) получается лактам-п ирролидон CH2(NH2) СНг СНг- СООННгО + СНа СНг CHj J-NH-CO Из ароматических лактамов известен и з а-т и н--лактам изатиновой к-ты ,со соон HaO-f СбН,/ NH. NH По строению лактамы близки к имидам кислот (см.). Н. Ельцина. ЛАМИНАРНОЕ И ТУРБУЛЕНТНОЕ ДВИЖЕНИЕ ВОДЫ, два рода движения воды в природе: слоистое, скользящее, когда отдельные струйки текут параллельно, и вихревое, винтообразное (см. Вихревая теория). В прямолинейном канале рши в прямолинейной трубе ламинарное движение характеризуется совершенно прямолинейным направлением отдельных струек; при встрече с препятствиями рассматриваемое движение происходит также вполне планомерно-путем слоистого обтекания этих препятствий. Средняя скорость ламинарного течения воды пропорциональна пьезометрич. падению. Вода двшкется ламинарно лишь в том случае, если стенки водоводов совершенно гладкие и ровные, если скорость течения воды незначительна и размеры трубопровода или канала малы. Переход одного рода движения в другое происходит мгновенно при некоторой критической скорости, зависящей от состояния воды и от размеров водовода. Чем больше диаметр трубопровода или чем больше глубина воды в канале, чем теплее вода и больше давление, тем меньше эта критич. скорость, варьирующая в пределах от 0,004 до 0,05 Mjci. По ур-иям Навье (см. Гидродинамика) можно вырагкение * принять за показатель сил ускорения, а выражение n-Qf за показатель сил трения, причем в этих выражениях означают: у-вес единицы объема воды, д-ускорение силы тяжести, -скорость в направлении х, /?-вязкость воды, зависящая от темп-ры Т и равная, по Пуазейлю, в г ск/см: 0,00001814 ~ 1--6,0337Г+ 0,0002272 Если обозначить через а нек-рое измерение водовода, наприм. диаметр трубопровода или глубину канала, а через -среднюю скорость сравниваемых течений воды, то величина - v изменяется как . , а величи- 9 дх да на ц -f как rj -f , и оба сравниваемые течения воды механически подобны, если = Е = Const, где число Рейнольд са Е, характеризующее критич. скорость движения воды, варьирует в трубопроводах в пределах от 180 до 2 ООО и в трубчатых каналах в пределах от 144 до 900. Нилсе меньших из указанных пределов возмолсно только ламинарное движение воды, а выше больших-только турбулентное. В пределах чисе.т Рейнольд са могут встретиться оба рода движения. Для ламинарного движения воды скорость Vx (в см/ск) в расстоянии х от оси трубы выразится, по Стоксу, ур-ием: где w-сопротивление движению воды в трубах в DjcM, I-длина трубы в см, г-радиус трубы в см,. г)-коэфициент вязкости в D ckjcm?. Конечные точки скоростных векторов в рассматриваемом поперечном сечении трубы лежат на параболоиде вращения с вершиной на оси. Средняя скорость 8 максимальная скорость Из сопоставления последних двух ф-л видно, что средняя скорость по величине вдвое меньше наибольшей скорости. По опытам Пуазейля и по теории XareH6axa(Hagenbacli) сопротивление W = 981o/t. = 8?? . где Q-плотность жидкости в з-масса/слг^ и hy,-потеря напора в см водяного столба. Турбулентное движение воды характеризуется эллипсообразной линией, сплющенной в вершине. При той же средней скорости г;, максимальная скорость v,npH турбулентном движении но величине значхггель-но меньше максимальной скорости при ламинарном движении. Наименьшая скорость 0,5г; ,да.. При достижении скоростью некоторого предела Vg сопротивление становится пропорциональным второй степени скорости. Скорость эта, будучи в 50 до 100 раз больше нижнего предела ее, при котором сопротивление еще пропорциопально первой степени скорости, равна, по опыт-яым. данным . п где Я-коэфициент трения. При v > сопротивление I vf где а-коэфициент, определяемый опытным путем, а d-диаметр трубопровода. По опытам Вильямса (Williams), Хуббеля (Hubbell), Миллса (Mills), Белазиса (Bella-sis) и др, средняя скорость где /8-коэф-т, варьирующий в пределах от 0,75 до 0,89 в зависимости от v я d я материала труб. Лит.: Брилинг С. Р., Пособие для проектирования и расчета водопроводных линий и городских сетей, 2 изд., М., 1930; PoiseuilleJ., Recherches experimentales sur le mouvement des liquides dans les tubes de tres petits diametres, CR , 1842; Reynolds O., Philosophlcal Transactions of the Royal Society of London , L., 1883; Forchhel-m er Ph., Grundriss d. Hydraulik, 2 Aufl., Leipzig, 1926; Barnes H. T. a. Coker E. G., ftProc. of the Royal Society of London , L., 1905; H a g e n G., oSitzungsberichte d. Preuss. Akad. d. Wiss. , В., 1854; Schoklitsch A., Die Bewegungsweise d. Wassers in offenen Gerinnen, Schweizerische Bau- u. Holzarbeiterzeitung , Zurich, 19 22; В r a b 6 e K., Gesundheits-Ingenieur , Munchen, 1913; S с h о k-1 i t s с h A., Der Wasserbau, Wien, 1930; Hrusch-k a A., Druckrohrleitungen der Wasserkraftwerke, Wien, 1929. C. Брилинг. ЛАМПА ЭЛЕКТРОННАЯ (иначе-катодная, термионная, также-трубка катодная, электронная или термоэлектронная; вентиль катодный, электронный или термоэлектронный, реле катодное, электронное или термоэлектронное) - безвоздушный стеклянный (реже металлический, очень редко кварцевый) сосуд с двумя, тремя и более изолированными друг от друга электродами, из к-рых один катод (см. Катод электронной лампы), веегц,а могущий накаливаться извне до значительной f° *. Другими электродами являются: анод (см. Анод электронной лампы) я сетка; их бывает от 1 до 3. По количеству электродов Л. э. разделяются на д и-о д ы (иначе-кенотроны, см.), или двухэлек-тродные Л. э., триоды-трехэлектродные лампы - и многоэлектродные лампы (например пентоды). Общие сведения. Катод испускает под действием высокой f ° электроны, притягиваемые к аноду, к-рому сообщен положительный (относительно катода) потенциал (анодное напряжение, см.) Гд. Сетка (управляющий электрод)-решетчатый электрод, помещаемый на пути электронов и задерживающий лишь малую часть их, получает потенциалы Vg того или иного знака (от принимаемых сигналов с антенны, с телефонной линии, из цепи анодного тока другой или той же самой Л. э.) и соответственно величине и знаку изменений A.Vg вызывает изменения текущего на анод тока i . Так. обр. Л. э. получает возмоншость выполнять функции:1) усиления слабых электрич. импульсов, 2) выпрямления (детектирования) переменных токов до весьма высоких угловых частот су и 3) генерирования переменных токов (электрич. колебаний) от весьма малых до весьма больших (О. Так как единственными движущимися частями в Л. э. являются электроны, то Л. э. выполняет указанные функции с несравненно большим совершенством (безинерцион-ность до очень больших to), чем всякое иное реле, основанное на перемещениях молярных контактов (реле э.тектромагнитное, микрофонное, жидкостное и т. д.). Эти свойства * По радиотерминологии, принятой IX Всесоюзным электротехническим съездом, Л. э.- устройство, состоящее из нескольких электродов, заключенных в сосуд, в котором газ разрежен до малого давления . ныне сделали Л. э. совершенно необходимым прибором в радиотехнике (см. Беспроволочная связь) и весьма ценным в целом ряде других отраслей техники, а таклсе в медицине. Первый патент на Л. э. принадлежит Флемингу (1904 г.),-его двухэлектродная Л. э. со сравнительно большим содержанием газа (вентиль Флеминга) применялась как детектор. В 1905 г. Ли де-Форест ввел в Л. э. сетку. Неустойчивость работы первых Л. э. вследствие сравнительно малого разре-лсения газа (азота) препятствовала их проникновению в технику, хотя усилительное действие (Либен, 1913 г.) и обратная связь (Мейснер, 1912 г.) были получены впервые с такими газовыми лампами (Л. э. Либен-Рейс-са). Дальнейшее усовершенствование вакуум-техники (Геде, Лангмюр) привело около 1914 г. к современному типу пустотной Л. э., с того времени подвергавшейся лишь второстепенным усовершенствованиям. Современные Л. э. разделяются иа детек-торно-усилительные, специальные детекторные, генераторные и кенотроны или же на нормальные и Л. э. с пониженным потреблением мощности накала-т. и. темные испус-катели, или темные Л. э. ( микро , Л. э. с оксидированными катодами, азидные и некоторые другие). Далее Л. э. усилительные бывают: одно-, двух- и трехсеточные; с непосредственным и с косвенным накалом; высоко- и низкочастотные; нормальные и гром-коговорительные (мощные). Л. э. генераторные различаются но мощности, а в связи с этим по способу охлансдения анода (водой или без нее) и по длинам волн (длинноволновые и коротковолновые). Кроме того всякое выпускающее Л. э. предприятие придает своему фабрикату те или иные второстепенные особенности, напр.-в способе устройства подводов (системы цоколей у усилительных Л. э.), в расположении, креплении электродов, в способе откачки, в подборе параметров и т. д. Наконец существуют различные типы Л. э. (правда, не вошедшие в практику), имеющие принципиальное отличие от обычно употребляемых: динатроны (см.), магнетроны, негатроны, плиоди-натроны и др. К а т о д. Плотность тока испускания (эмиссии) I с накаленного катода дается ур-пем (Ричардсон, Шоттки, Дешмен) []: 1 = А'Т^- где зависимость от темп-ры Т задается экспоненциальным множителем, тогда как множитель Т', благодаря узости доступного для исследования интервала Т°, влияет настолько мало, что согласие с опытом одинаково хорошо и при fc=V2 и при fc=2 (значения к при различных теоретич. предпосылках) и даже для /с = 0 (к-чисто эмпирич. число). По Дешмену, к=2 и J.60,2 А/см - уни- , 2л тех' нереальная постоянная (равная --, где ?п и е - масса и заряд электрона, я я h - постоянные Больцмана и Планка), что однако верно кроме W и Мо лишь при определенных предположениях. Согласно новейшим теориям (новая квантовая и статистич. механика), А вдвое больше. Для оксидирован- пых катодов (см. Катод электронной лампы) А 1,07-10-3 А/см (Коллер) для ториро- ванных Д = 7° + 60,2 -) /сж, где в- часть поверхности катода, покрытая Th(KnHr-дон) [3]. Работа вылета электрона пропорциональна величине Ь, к-рая характеризует вещество катода (выгодно малое значение Ъ) и определяется (правда, при принятии определенного к) из опыта; в пределах точности опыта b не зависит от Т°, но зависит от напряженности поля у поверхности катода. Для цилиндрическ. устройства Л. э. Ь = Ьр - (где V - разность потенциалов анод-нить), причем через радиусы' анода и и нити г а выражается так: при F = 100 вольт поправка эта порядка 1%, но при больших V благодаря сильной зависимости J от & она становится существенной, доходя до десятков и даже сотен % I. Величина b связана с потенциалом вылета 97 (вольт) соотношением: <р= 8,62- Ю^Ь. Величины b и (р для различных материалов таковы (Ь в град. С, (р-в вольтах) [*]:

И для одного случая оксидированного катода (ВаО, SrO) & = 12100. Фиг. 1 изображает в координатах (Т° и Ig J) испускание с W-и Th-W-, а также Мо- и Та-катодов в зависимости от Т°; при этом для Th-катода при-  ведены две кривых: по числам Дешмена и Эвальда [*] для 0 = 1 и по числам Лангмюра для действительного в при данной температуре Т°. Испускание, при условии достаточно большого анодн. напряжения, резко повышается при увеличении Т° вплоть до разрушения ( перегорания ) нити. Определение Т° нити представляет значительные труТ. 9. т. XI. дности и недоступно при практической работе с Л. э.; поэтому о Т° судят по напряжению V или току г накала, пользуясь тем, что обе эти величины приблизительно пропорциональны Т°. Так, из диаграмм Стида Щ для единичного цилиндра (длина 1=1 см и диаметр d=l см) можно опреде.тить в интервале от 2 ООО до 2 700° для W приблизительно, что Ui= 0,087+ 0,000186 (T-2 000)V и ii=l 130 + 1,12 (Т-2 000) А, где индекс 1 означает единичный цилиндр. Для любого и v = цилиндрического катода: i-=ix-=Vi -1 - d~; поэтому, зная еще ток испускания I = Ii I d, можно рассчитать любой W-ка-тод. т. к. г; растет с Т° примерно вдвое быстрее, чем г, то следить за накалом рациональнее по вольтметру, чем по амперметру. Изменение г; на 1% изменяет I примерно на 6%, такое лее изменение г-на 12%, и 1%-ное изменение vi-на 4%. Обычно характеризуют накал катода т. н. мерой накала, или удельным испусканием, Н, равным отношению общего тока испускания (в тА) к потребляемой мощности накала в ваттах;Я не зависит от толщины нити. Для чистого W зависимость Н от Т° такова [*] Г=2 ООО Я = 0,038 Т=2 500° Я = 3,89 2 100° 0,115 2 600° 7,94 2 200° 0,309 2 700° 15,1 2 300° 0,794 2 800° 28,2 2 400° 1,82 Рабочие значения Н у Л¥-катодов-от 1 до 3 для усилите.тьиых Л. э. и до 6-7 для генераторных; значения Н значительно бо.яьше для Th- (30-60) и оксидированных катодов (до 80-100). Вопрос о Т° сильно осложняется неравномерностью Т° вдоль нити; эта неравномерпость происходит от: 1) охлаждающего действия подводов, 2) от нагревающего действия тока испускания, неодинакового по длине нити, и 3) от действия анода, отражающего или самостоятельно излучающего теплоту. При действии одной лишь первой причины, для точки на расстоянии х от конца имеем (по Уорсзингу) с хорошим приблилсением: где ft и п-константы, &1= 0,25 см для тонких и 0,20 см для более толстых подводов. При этом относится к точке, настолько удаленной от концов, чтобы влияние последних не было заметно. Т. о. при расчетах фактическую длину I следует заменять нек-рой эффективной длиной L (с Т^-Т ,), причем L= I- 7,70 где Р берется из след. таблицы: Значения Р по Уорсзингу [].

Разность 1 - Ь довольно 0ыстр( увеличением Т° и уменьшением Неравномерность Т° вдоль нити вследствие нагревания током испускания, идущим на некотором расстоянии вдоль нити, прежде чем выйти в пустоту, отличается отсутствием симметрии относительно середины нити: она тем больше, чем сильнее ток испускания 1 по сравнению с током накала г (т. е. напр. сравнительно значительна у торированных нитей); очевидно, что распределение Т° должно изменяться нри изменении 1. Экономически чрезвычайно важен вопрос о продолжительности жизни (п. ж.), т. е. сроке службы Л. э. За редкими исключениями (небрежность обращения или сборки) 10000: S000 1000

mA/Waff 2 4 5 6 7 8 310 Фиг. 2. 201дН п. ж. лампы определяется п. ж. катода. У W-катодов п. ж. определяется постепенной возгонкой материала катода (осаждающегося затем на стенки), а также раскристалли-зацией его, пока натягивающая нить пружина не разорвет нить (при однородной нити-посредине, где Т° наибольшая). Таким обр. п. ж. очевидно должна сильно зависеть от структуры нити (чистота материала, способ изготовления, обработка), от силы натягивающих пружин, от способа изготовления самой Л. э. и наконец от ее обслуживания (наличие тряски и пр.). Влияние возгонки Wподсчитывается так: пусть М есть масса W, возгоняющаяся в 1 ск. с 1 сад2, причем М = 1015>402- 47440/Г.у-1,4 j рк. Тогда П. ж. т в часах, принимая, что уменьшение диаметра нити d до 0,9d выводит электронную лампу из работы, будет равно 2,64 10~* i(} > т. е. убывает вместе с d и (очень быстро) Т°. Для ламп Телефункен IgrnlgH связаны линейной зависимостью (фиг. 2). По Рукопу, п. ж. примерно обратно пропорциональна Pg. По Баркгаузену, наиболее экономичен такой накал, при к-ром полная стоимость тока накадха в течение всего времени горения равняется стоимости замены лампы. Подобные соображения приводят для усилительных Л. э. к экономич. норме и. ж. в 500-1 ООО часов, что соответствует Т° от 2 300 до 2400°; Л=1-2mA/W и 1=40- 100 шА/сж. Параметры накала для- усилительных W электронных ламп составляют: для г = 0,5-1-0,6 А, для = 3,8--4 V; у Л. э. генераторных г достигает 50 А, а обычно порядка 15-35 V. П. ж. торированных Л. э. с точки зрения перегорания определяется теми же соображениями, что и для Л¥ Л. э.; однако действие торированных Л. э. ограничивается временем существования Th-слоя. При п. ж. в 500-1 ООО часов Th Л. э. допускают эмиссию раза в IV2 большую, чем W Л. э. при той же п. ж. Прибавка к материалу нити углерода (карбюрирование) значительно повышает устойчивость работы. Анод. Ток анода 1 (в отсутствии сетки) определяется формулой Чайльда-Лангмюра-Шоттки: где Va-анодное напряжение, а величина а равна: 1) для плоских аподаи катода с взаимным расстоянием [] х: ; 2) для цилиндрических электродов длины I и радиуса анода р]г: ;; 3) для коаксиальных сферических электродов радиусов г - анод и Го-катод: , причем для важнейшего случая (2-го) при X у 10 (практически всегда кроме может бьггь Л. э. с петлеобразными нитями и с посторонним накалом) /3 отличается от 1 не более 7%; при < 10 величина падает:

вообще же /5 дается разложением: Практически д.тя цилиндрическ. электродов 1д=1,468-10~б . L . у^и А. Совершаемая при этом ошибка (iS= 1)-того же порядка (но обратного знака), как и ошибка вследствие непринятия во внимание начальной скорости вылета (-0,2 V). Если учесть эту скорость, то П 2 У 2 30932 (lUyYK-L\, где Vjn-минимальный потенциал между катодом и анодом, а 1 < Я < 2. Если < 1 (не встречается на практике), то приложима приведенная выше формула (без учета скорости вылета), но значения для /З^ будут:

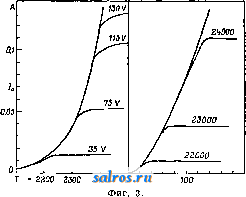

в практически неважном случае (3-м) дается выражениями: для > 6,4 а = 0,224 In fin -) -f In - -f 0,152 \ ID/ o (?f=l,ll?-l,64. Наконец в случае 1-м точное вычисление очень сложно Все указанные зависимости от объясняются существованием в пространстве между анодом и катодом объемного заряда с плотностью Q и получаются в результате интеграции уравнения Пуассона АУ = -4пд при соответствующих пограничных условиях. Для цилиндрического расположения это ур-ие принимает вид: d2y(r) , 1 Га Г ... что В соединении с соотношениями для тока испускания 1 (на единицу длины) 1 = = - 2,nrQV и для скорости V электрона на расстоянии г от нити F(r) е = и дает приведенную выше формулу. Для плоских электродов соответственно имеем: d2y(x) = -4.710 и I=-VQ, где I - плотность тока в А на см. В приведенных формулах не учтена скорость вылета электронов, вылетающих из накаленного катода перпендикулярно его поверхности со средней кинетической энергией кТ, откуда перпендикулярная к поверхности катода средняя квадратичная скорость выле- /2ftT -, причем распределение скоростей подчиняется закону Максвелла (см. Кинетическая теорггя газов). Благодаря существованию скорости вылета ток на анод идет и при Fa = О и даже при F < О (свободная эмиссия), подчиняясь соотношению 1=Це % где Fq-потенциал вылета, получаемый из уравнения: eV = )mvl=kT (е и т - заряд и масса электрона). При нормальной Т° накала (около 2 300°) Fo = 0,2 вольт и J = 7о Благодаря малости Fo с влиянием начальной скорости электронов приходится считаться только при очень малых F, в частности при подсчете тока на сетку в усилительн. устройствах. Действит. характеристики (1д и 7 ) диодов (фиг. 3) отличаются прежде всего наличием горизонтальной части, соответствующей току насыщения при данной Т° катода. Далее закон F2 обьгано не вполне оправдывается и в восходящей части характеристики, вследствие чего некоторые авторы предпочитают заменять его законом Vp , где р при возрастании F меняется в пределах от 2 до О в горизонтальной части. Таким образом имеется б. или м. значительный интервал Fj - Fa, в котором характеристика пряма (р = 1), что и объясняется неодинаковостью Т° по длине нити, падением напряжения вдоль нити и отчасти ионизацией (в мягкой Л. э.). Ионизация неудаленного газа, уменьшая действие объемного заряда, способна коренным образом изменить характеристику, причем характер и значительность этих  изменений зависят как от числа газовых молекул, так равно и от числа свободных электронов (т. е. Т° катода). Сетка. Присутствие заряженного до Vg управляющего электрода (сетки) меняет напряженность поля Е у катода (т. е. в месте преимущественного нахождения объемного заряда) и тем самым изменяет i; кроме того часть тока испускания I идет на сетку Л. э., создавая тем самым ток сетки 1д, так что Ia + Ig=I. Первое явление может быть учтено на основании рассмотрения емкостей анод-катод - C j, анод-сетка - С^д и сетка-катод - Сд следующим образом: = 2, где заряд катода q = Caj, F при отсутствии сетки и q=Cak Va + Ggk Уд = = С'ай(la + §Fj в ее присутствии. в обоих случаях мы будем иметь одинаковый I при одинаковом Е, т. е. д. Так как ак = Cak + Cgk, то, полагая = - о (коэфициент усиления лам'пы), имеем: F(Va+fiVJ. Немецк. авторы (по Барк-гаузену и Шоттки) вводят вместо /.Iq п р о-ницае^мость (Durchgriff) D = = , так что F = {DVa + Frf). Т. о. д.тя триода мы можем определить 1= I + Ig по формулам закона /2, заменив только F на F (т. н. управляющее напряжение, Уупр ). Тогда для цилиндрических электродов -1,468 10-* {!3--2; для плоских Тд \ 1 + /о / или сферических электродов ф-лы аналогичны. По смыслу вывода, Гд здесь (приблизи- 1 ... 36 37 38 39 40 41 42 ... 49 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

© 2007 SALROS.RU

ПромСтройМат |