|

|

|

|

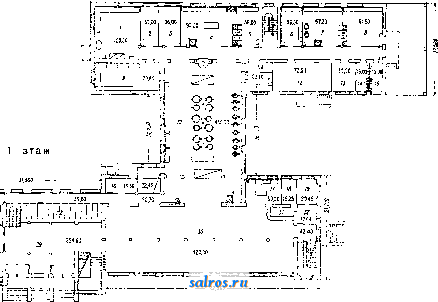

1 ... 35 36 37 38 39 40 41 ... 49 с к о в ы й К. имеет или сплошные диски или разрезные; если передний ряд имеет диски, расположенньге вогнутостью нару-нсу, то в заднем ряду они расположены вогнутостью внутрь, причем диски заднего (но ходу) ряда располагаются в промежутках меяоду дисками переднего. К К. по характеру их рабочих органов можно отнести также орудия для междурядной обработки (см. Пропашники). Лит.: Дебу К. И., Культиваторы, П., 1922; Соколов Н. П., Классификация и типы культиваторов. Ростов н/Д., 1910; его же, Пружинный культиватор Венцкого Гриф FC7 , Ростов н/Д., 1912; его же. Культиватор полольник для чистого пара з-да Бургард, Ростов н/Д., 1912; е г о же, Культиватор для обработки чистых паров Овсинского, Ростов н/Д., 1912; Strecker W., Die Bodenbear-beitung, Lpz., 1920. Б. Криль. КУМАРИН, лактон о-оксикоричной к-ты, CgHeOj, душистое начало ясменника, Aspe--о-со ruJa odorata и бобов тонка, DiI pteryx odorata; К. встречается -СН:СН и во многих других растсниях, б. ч. в виде глюкозида. Выделяется кумарин при провяливании растений и обусловливает при этом появление характерного запаха свежего сена , свойственного К. в больших разбавлениях. К. представляет собою кристаллы (таблички или призмы), обладающие горьким вкусом, с t\, 67-70° и 290°, возгоняющиеся без разложения, трудно растворимые в холодной и легче в горячей воде, легко растворимые в спирте и большинстве органич. растворителей. Ыа свету К. поли-меризуется в непахучий трудно растворимый гидродикумарин с Г^. 262°. Кипячение с концентрированными растворами едких щелочей переводит К. в о-оксико-ричную к-ту, а при сплавлении с ними К. отщепляет салициловую к-ту. Практиковавшееся ранее получение К. экстракцией бобов тонка в настоящее время осуществляется лишь в незначительном масштабе для получения специальных продуктов типа душистых смолок, применяемых в парфюмерии. Заводские методы получения К. основаны на синтезе Перкина, при к-ром применяется нагревание салицилового альдегида с уксусным ангидридом и уксуснокислым натрием в течение 24 ч. Необходимый для реакции салициловый альдегид получают конденсацией фенола с хлороформом в присутствии едких щелочей, причем в качестве побочного продукта получается п-оксибен-зальдегид, используемый для производства других душистых веществ, напр. анисового альдегида (см.). Способ этот в настоящее время считается устаревшим, т. к. дает сравнительно малые выходы. Нек-рое улучшение выхода дает прибавление небольших количеств иода. Гораздо лучшие выходы дает способ Рашига, в к-ром исходным продуктом служит фосфорный или угольный эфир о-крезола. Хлорированием этого продукта и последующим нагреванием полученного хлорида получают непосредственно К. Особые трудности представляет очистка К., так как минимальные количества примесей сильно отражаются на его запахе. Степень чистоты К. определяют также по и растворимости его в различных растворителях. К. часто фальсифицируют различными непахучими примесями: ацетанилидом, терпен- гидратом, сернокислым магнием и т. и. Применяется К. чрезвычайно широко в парфю-мерно-мыловаренной промышленности и в производстве напитков и кондитерских изделий. Потребность СССР определяется по плану на 1932/33 г. ок. 20 000 кг; производство его устанавливается в Госмедторгнроме. Лит.: с о hn G., Die Rieehstoffe, 2 Aufl., Braunschweig, 1924; Glide meister E. und Hoffmann Fr., Die atherischen Ole, 3 Auf].,B. 1, Leipzig, 1928. Б. Рутввсиий. КУМАЧ, хлопчатобумажная ткань, окрашенная в красный цвет ализарином на глиноземной протраве (см. Крашение). Производство К. было очень распространено в России в прошлом веке и им были заняты специальные ф-ки пунцовых ситцев и платков. Но с конца 19 в. пунцовое ализариновое крашение начало постепенно заменяться холодным , или ледяным , крашением нерастворимыми азокрасителями, хотя менее прочным, но более дешевьнм. Получаемый этим способом товар тоже иногда называется кумачом. А. Порай-Кошяц. КУНЖУТ, Sesamum orientale L., травянистое растение из семейства Begnoniaceae, с четырехгранным, иногда опушенным стеблем, обычно узкими листьями, белыми, розовыми или фиолетовыми цветами; плод- коробочка, в которой заключены мелкие семена, содержащие значительное количество невысыхающего масла (от 55,2 до 62,7%), с удельным весом 0,921-0,924 и facm. 4- 6°; оно состоит из глицеридов стеариновой, пальмитиновой, олеиновой и линолевой кислот с примесью смолистых веществ. Кунжутное масло используется как пищевой продукт и с косметическими целями. Измельченные семена К. служат для приготовления халвы. К. является хорошим медоносным растением; солома К. идет на корм и подстилку скоту. К.-растение жарких стран; для созревания он требует 4-4,5 месяца при сумме t° 2 670-1-2 725°; мороза К. не переносит. Разводится в большом количестве в Индии (ежегодный вывоз семян 250тыс. т), Китае, Египте, Аравии, Палестине, на Зондских островах, отчасти в странах юга Европы; в СССР районы культуры К.-Ср. Азия и Закавказье. К. требует плодородной удобренной почвы; чаще всего его сеют по долинам рек; засоленных ночв не переносит; в севообороте куннхут лучше всего помещать после пропашных растений, внесение навоза непосредственно под кунжут не рекомендуется. На га высевают 3-4 кг семян; лучше удаются широкорядные посевы, допускающие междурядную обработку; в засушливых районах кунжут возделывают как поливную культуру. Уборку К. производят или выдергиванием растений с корнем или же скашиванием (косой, серпом); после молотьбы (чаще ручной) семена пропускают через веялку и сортировку; средний урожай 10-- 12г^ семян на га. Для извлечения масла семена К. сначала сушат (на солнце или в зерносушилках), затем измельчают на вальцах и промывают в корытах с водой (х в а л е в к а); полученную после этого массу подясаривают в течение 10 мин. на особых сковородах (при КУПЕЛИРОВАНИЕ температуре 100°) и затем прессуют; после первого прессования и отделения масла оставшийся жмых измельчают, смешивают с водой, вторично поджаривают и прессуют. Общий выход масла при кустарной выработке обычно 48-50%. Кунжутный жмых является отличным кормовым средством и иногда используется в пищу даже людьми; его средний состав: 12,5% воды, 36,6%протеинов, 11,4% жира, 21,2% безазотистых экстрактивных веществ, 8,1% клетчатки, 9,4% золы. Сорта К. различают по окраске семян, характеру расположения и форме листьев, количеству цветов, опушенности стебля и пр. Лит.: Зайцев г. с. Разновидности кунжута, разводимые в Туркестане, Труды по прикладной ботанике . П., 1923, т. 13; Михеев А, А., Ценные культуры Азербайджана, кн. 1, Баку, 1926; Н а-b е г 1 а п d t F., Uber d. Sesam, Landwirtschaftllclie Versuchstationen , В., 1893, В. 51. Н. Соколов. КУПЕЛИРОВАНИЕ, реакция сочетания диазосоединений (диазосоставляюпщх) с ароматич. аминами или фенолами или их производными (азосоставляющими), ведущая в конечном итоге к образованию азокрасителей (см.)ишироко применяемая в технике. По новейшим исследованиям К. протекает в несколько стадий. Вначале диазосоставляющая образует с азосоставляющей продукт присоединения, к-рый, выделяя молекулу кислоты или воды, переходит в диазоамино- или диазооксипроизводное. Последнее, перегруппировываясь, переходит далее в аминоазо-или оксиазокраситель согласно след. схеме: R N:N- 0H + RiNH2->R -NrN- он.. .NHoRi ->n,0+R-N:N-NH-RiR-N:NRi-NH,. Реакция протекает вполне аналогично и в том случае, если азосоставляющей является фенол. Весьма часто переход от одной стадии к другой протекает настстько быстро, что не представляется возможным его уловить. На практике реакция К. осуществляется различно для различных азо- и диазососта-вляющих. В случае фенолов или их сульфокислот, взятых в качестве азосоставляющих, крашение проводят в слабощелочном растворе; в случае аминов или их производных К. ведут в нейтральной или слабокислой среде, причем выделяюшуюся из диазосоставляю-щей минеральную к-ту нейтрализуют содой либо связывают добавлением уксуснокисто-го натрия (в последнем слчае освобождается более слабая уксусная кислота). В случае производных аминофенстов направ.тение реакции зависит от кислотности или щелочности раствора, в к-ром ведется К. Так, в случае технически важных Н-, I- и у-кислот, в щелочной среде К. происходит в о-положении к гидрокси.тьной группе, в кислой же среде-в о-положении к амидной группе. Технически К. проводят в больших деревянных чанах с мешалкой, охлаждаемых в начале процесса и подогреваемых иногда в конце его. Обьгано к раствору азосоставляющей приливают постепенно раствор диазо-составляющей. Скорость прилипания, 1°-яыв условия, добавление соды и уксуснонатрие-вой соли варьируют в различных случаях. Лит.: В о р о ж ц о в н. н., Основы синтеза кра-сителей,гл. 12. М.-л., 1925; F 1 е г z - D а v 1 d н. е., Ktlnstliche organische Farbstofte, В., 1926; F i е г z-David Н. е., Grundlegende Operationen d. Farben-cliemie, 3 Aufl., В., 1924. И. Иоффе. 2. Э. тп. XI. КУПОРОС СВИНЦОВЫЙ, см. Свинца со- КУПОРОСНОЕ МАСЛО, см. Серная кислота. КУРВИМЕТР, прибор для измерения расстояний на плане и.ти карте по изви.тистым дорогам, рекам и пр., где нельзя применить циркуль, К. по виду и размерам напоминает карманные часы небольшого размера. Корпус К. в одну сторону вытянут, и там помещается на оси ролик. Этот ролик катят по измеряемому направлению, точно следуя всем извилинам контура. Вращение ролика передается системою зубчатых колес внутри корпуса К. стрелке, которая движется по циферблату, прикрытому стеклом. Система передачи рассчитана так, что в зависимости от масштаба чертежа стрелкою на циферблате отсчитываются километры, мили, версты и пр. В стороне, противоположной ролику, к корпусу К. прикрештена ручка или кольцо, как у карманных часов. К. делают с одной или двумя стре.тками, с одним или двумя циферб.татами, что упрощает запись десятков и сотен принятых единиц меры. Ошибки в измерении расстояний К. составляют ок. 2% этих расстояний. о. Дитц. КУРКУМА, травянистые растения подсемейства имбирных, Zingiberaceae, семейства Musaceae-банановых. Раз.личные виды К. распространены в Китае, Кохинхине и Ост-Индии как дикорастущие, а также ку.тьти-вируемые растения, размножаемые вегетативно, рассадкою клубней. В клубнях куркумы содержатся: крахмальные зерна, характерно отличающиеся значительными размерами; клетки, выделяющие секрет-эфирное масло; комочки смолы; клетки, вьщеляющие красящий пигмент, и волокна древесины. У разных видов К. количественное соотношение этих элементов различно. Крахмало-носные виды К.-Curcuma angustifolia. Curcuma leukorrhiza. Curcuma rubescens. Curcuma montana. Curcuma longa и Curcuma aro-matica. Крахмал, доставляемый этими растениями, носит наименование остиндского аррорута (см.). Продажный товар - чистобе-.тый или чуть красноватый порошок; крахмальные зерна его простые, плоские, эллиптические или миндалевидные, в профиль ци-лиидрические; они явственно слоисты, ядро-на узком полюсе; размеры широкой стороны-ок. длины зерна. Длинный диаметр крахмальных зерен Curcuma leukorrhiza 21- 145по большей части ~ 105 м, а толицта 7-13 1л. У Curcuma angustifolia наибольшая величина зерен 70 ix {по большей части 60 fj), а толщина 5-10 /г. Набухание крахмальных зерен К. происходит (Ф.тюккигер) в теплой воде, начиная с 72°. В отличие от картофельного крахмала (см.) куркумовый не дает неприятного запаха при кипячении с соляной кистотой. На бомбейских базарах куркумовый крахмал под названием гулал продается окрашенным в интенсивно красный цвет; служит для аппретирования тканей, раскраски тела. Как краси.тьное и пряное растение идет преимущественно вид Curcuma longa (Amomum Curcuma Murs.). Этот вид К. распространен в Южной Азии (Ост-Индия, Кохинхина, острова Ява, Цейлон, Бурбон, а также южный Китай). В продажу поступают корневища его, Rhizoma Curcumae, очищенные от корней, проваренные в течение суток Б воде и просушенные на рогожах, под названиями: куркума, желтый корень, желтый Имбирь, каркамем, индийский шафран, тур-мерик; форма его либо удлиненная, иногда в виде пальцев (Curcuma longa - боковое корневище), либо округлая (Curcuma rotunda). Удлиненные корневища имеют в длину 2,5-9 см при толщине 1,5 см, а округлые- с грецкий орех. Снаружи эти корни покрыты серо-же.ттой или зелено-желтой кожей, внутри шафранно-н^елтого или оранжево-жел -того цвета и обладают имбирным запахом и перечным, жгучим и несколько горьким вкусом. Они очень плотны, тонут в воде и компактны, тверды, почти подобны рогу, с плоским восковидным изломом поверхности желто-оранжевого цвета. По происхождению Отличают куркуму китайскую, оетиндскую (бенгальскую, малабарскую, мадрасскую, кохинхинскую), яванскую и вестиндскую, батавийскую и так назыв. африканский тур-мерик, доставляемый из Сиерра-Леоне (Сап-па speciosa); наиболее обычный на европ. рынке торговый сорт-бенгальский. Мелсду зернами крахмала рассеяны клетки, содержащие бесцветное эфирное масло и красящий пигмент-куркумин. Эфирное масло из К. (содержание 3-5,5%) при выделении окрашивается куркумином в жел-то-ораня-севый цвет, с нек-рой флуоресценцией, слабьш куркумовым запахом, удельн. в. 0,942-0,961; масло содержит фелландрен, CioHie, и турмерол, CigHagO. Куркумин (см. Красящие вещества естественные) получается в количестве 0,3-0,5% в виде желтых с голубой флуоресценцией призматич. кристаллов, пахнущих ванилью, с t°nj, 183°. Куркумин почти не растворяется в горячей воде, слегка растворяется в бензоле и сероуглероде, несколько больше - в хлороформе и эфире. В щелочах и с аммиаком он легко дает растворы красного цвета с красной же флуоресценцией, тогда как флуоресценция спиртового раствора зеленая, а бензольного-сине-зеленая. Перманганатом К. окисляется в ванилин. Кроме эфирного масла и куркумина в куркуме содержатся следы особого алкалоида. Зольность кожицы 14,4%, очищенного корня 4,64%, а корня в це.чом 7,9%. Для золы характерно содержание марганца. Применение К. Довольно широко К. применяется при окрашивании воска, бумаги, лака, олифы, жиров, мазей, кожи и особенно съестных продуктов-сливочного масла, сыра, печенья; частично К. используют как вкусовое вещество (пряная приправа- к а р р и), а также для фальсификации шафрана и других более ценных пряностей. Порошок К. подмешивают нередко к горчичной муке и к порошкам ревеня и имбиря. Благодаря свойству куркумина краснеть от щелочей его применяют для изготовления ре-агентной куркумовой бумаги. Борная кислота дает после просушивания бумаги желто-красную окраску, а при последующем опрыскивании алЕмиаком-ч;инюю;этим свойством куркумовой бумаги пользуются д.тя открытия борной к-ты в продуктах питания. Наконец К. и уголь из нее имеют нек-рое при- менение в производстве взрывчатых веществ типа аммоналов (содержащих NH4NO3). Места вывоза PC-Ханькоу, Шанхай, Формоза, Калькутта, Бомбей. Лит.: Ам. П. 988244; Ан. П. 907007; Ан. П. 75780/1905 (взрывч. вещества). Тихомиров в. А., Учебник фармакогнозии, М., 1909; W 1 е s п с г J., Die Rohstoffe d. Pflanzcnreichs, 4 Auflage, В. 1, 2, p. 226-229, 195 8, 1978-79, Leipzig, 1927-28; Brigl P., Die chemische Erforschung d. Naturfarbstoffe, Brschw., 1921; Perk in A. G. a. Everest A. E., The Natural Organic Colouring Matters, L., 1918. П. Флоренский. КУРСОД ЕРЖАТЕЛ Ь, указатель поворота. При вождении самолета по показаниям аэронавигационных приборов (по приборам) ночью, в туманную погоду или при полетах над местностью без ориентиров, морем, горами, лесными массивами- особенно важным фактором является сохранение самолетом правильного курса. В виду крайней подвижности самолета и запаздывания показаний обыкновенных магнитных компасов в связи с поворотными ошибками, с увлечением картушки жидкостью и другими явлениями, сохранить устойчивость курса самолета очень трудно, почему в добавление к компасу придается прибор, основанный на жироскопическом эффекте, с большой чувствительностью и без запаздывания реагирующий на достаточно малые отклонения от курса (см. Волчок и Компас). Если подобный прибор установить на самолете таким образом, чтобы при отклонении самолета от курса вместе с самолетом с той же угловой скоростью поворачивалась и плоскость вращения ротора жироскопа, то такой прибор, особенно при значительных моменте инерции ротора жироскопа и угловой скорости его вращения, с большой чувствительностью будет отмечать даже минимальные отклонения от курса, указывая также и сторону отклонения. Однако такой прибор будет показывать только наличие отклонения самолета от курса с той или другой угловой скоростью и сторону отклонения, но не угол от1Слоне-ния от курса, вследствие чего для восстановления курса этот прибор служить не может. Для восстановления курса приходится пользоваться компасом. В связи с этим в настоящее время это.му прибору присвоено более характеризующее его название указателя поворота (вместо прежнего К.). Указатели поворота бывают электрические и воздуходувные. У первых ротор жироскопа приводится в движение действием электрического тока либо от специального генератора (например в указателях поворота Дрекслера, Смита и др.) либо от аккумуляторной батареи (например в указателях Шиловского, Пионера и др.). Эти приборы, обладая большими угловыми скоростями вращения ротора, являются наиболее чувствительными . Воздуходувные указатели приводятся в движение действием струи воздуха, ударяющей в насечки, имеющиеся на образующей ротора. Основной частью воздуходувного указателя (фиг.1) являются ротор жироскопа 1 и рамка 2, несущая ось ротора; рамка укреплена на осях 3. При помощи диска 4 рамка через рычаг кривошипа 5 действует на ось 6 стрелки 7. К диску 4 прикреплены пружина S, удерживающая всю  систему в нулевом положении, и демпфер 9. На шкале кроме стрелки имеется уровень 10 с шариком 11. Все заключено в герметически закрытый кожух 12, из к-рого через нипель 13 при помощи трубки Венту ри отсасывается воздух. Благодаря разрелеению наружный воздух поступает внутрь корпуса с определенной скоростью через сопло 14, ударяется о насечки ротора 15 и вызывает вращение последнего. Обыкновенно указатель поворота строится в комбинации с небольшими шариковыми уклономерами, устанавливаемыми на шкале, как показано на фиг. 1. Так делается вследствие того, что обыкновенный относительный уклономер правильно показывает поперечные наклоны самолета только при прямолинейном полете и отсутствии всяких боковых ускорений; при на.чнчии последних Фиг. 1.    Фиг. 2: J-самолет идет правильно; 2 и 3--саио-лст делает правильный (без скольжения) поворот налево или направо; i и 5-самолет идет правильно по курсу, но с левым или правым креном; в и 7-самолет делает поворот с недостаточным креном, т. е. скользит наружу кривой; 8 и 9-самолет делает поворот со слишком большим креном, т. е. скользит внутрь KpHBOIl. он показывает направление равнодействующей ускорения силы тялсести и всех ускорений. При комбинации же простого шарикового уклономера с указателем поворота получается прибор, позволяющий летчику при пилотировании самолета определять как поперечную устойчивость самолета, так и устойчивость сохранения курса (см. фиг. 2). Лит.: к у д р е в и ч Б. И., Теория гироскопич. компаса, 2 изд., Л., 1929; Hort W., Technische Schwingungslehre, 2 Aufl., В., 1922; Klein F. u. Sonimerfeld A., ttber die Theorie des Krei-sels, H. 1-4, Lpz.-В., 1910-23; Grammel R., Der Kreisel, seine Theorie u. seine Anwendungen, Brschw., 1920. C. Ноздровсиий. КУСТАРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, см. Промышленность. КУХНЯ-ФАБРИКА, предприятие для механизированного массового изготовления обедов и отдельных блюд, потребляемых не только на месте, но и за пределами предприятия. В отличие от обыкновенных столовых и ресторанов пища, изготовляемая наК.-ф., потребляется не только непосредственно в столовой при К.-ф., но главн. обр. в распределительных пунктах при фабрично-заводских предприятиях; сырые продукты обрабатываются на К.-ф. не непосредственно перед приготовлением пищи, а заготовляются в массовом порядке заранее и хранятся в холодильниках. Точно так же и готовая продукция в известной части хранится и перевозится в термосах, и пища потребляется в горячем виде в течение 4-6 ч. после изготовления. Благодаря этому заготовочные цехи К.-ф. могут работать в несколько смен, что увеличивает их производительность. Отличительной чертой производства К.-ф. является, далее, то, что пища, предназначенная для транспортирования в термосах, загружается в последние в недоваренном со-СТ0ЯГП1И и уже тут доходит до готовности. Радиус развозки пищи при обычных условиях достигает 7-8 км. Соответственно массовой постановке производства все процессы изготовления нищи-варка, жарение и печение-производятся не на огневых очагах, а в паровых варочных котлах и шкафах, для обработки же и предварительной разделки сырья широко применяются спегщальные машины и механизированные устройства. Размеры и количество котлов и шкафов в зависимости табл. 1. -Основное оборудование кухни-фабрики. Наименование оборудования и инвентаря ; При числе обедов: Паровые пищеварн. котлы на 800 л......... Паровые пищеварн. котлы на 600 л......... Паровые пищеварн. котлы на 400 л......... Паровые пищеварн. котлы на 250 л......... Паровые пищеварн. котлы на 125 л......... Комплекты соусных бы-строварных котлов. . . Паровые шкафы большие Паровые кипяти.дьники на 900 л......... Паровые кипятильники на 600 л......... Прибор для горячих напитков .......... Плита № 1......... № 2......... Вертел для жаркого . . . Кондитерская печь .... Шкаф для жаркого .... 12 ООО 9 ООО 6 ООО 4 500 ОТ производительности кухонь-фабрик приведены в табл. 1. Что же касается специальных машин, то к ним относятся следующие: Костепильная машина Протирочная Овощемялка Картофелечистка Шинковальн. машина Корнерезка Мясорубка Овощемойка Мороженицы Хлеборезки Мясомесилка Тестомесилка Взбивалка для белков и сливок Шприц колбасный Ножечистка Мельница для кофе Мельница для перца Посудомойки конвейерного типа Тележки для перевозки из расчета l на 1 ООО обедов Холодильн. агрегаты из расчета 4 Са1/ч. иа 1 обед Термосы и паровые мармитки  Фиг, 1. Ббльшая часть вышеуказанных машин и устройств ничем не отличается по конструкции от таковых в других производствах. Таковы напр. паровые варочные котлы (см. Варочные аппараты), кондитерские печи (см. Бисквитное производство), картофелечистки и картофелемойки (см. Нрах.на.л), тестомесилки и мясомесилки, шприцы (см. Колбасное производство), протирочные машины (см. Консервное дело), мармиты и термосы (см. Термосы и Термостаты) и проч. Следующие машины заслуживают особого упоминания. Паровой шкаф предназначен для варки овощей на пару. Овощи раскладываются в сетках) установленных одна над другой. Шкаф герметически закрывается. Варка производится впускаемьш внутрь шкафа паром. Хлеборезка (фиг. 1) служит длп нарезьшания печеного хлеба. Хлеб укладывается в особую коробку и зажимается в ней захваткой. Коробка получает поступательное движение, постепенно подавая хлеб под нож. Хлеборезка снабжена специальньш предохранительным кожухом для предупреждения попадания руки под нож. Машина для взбивания белков и сливок работает от фрикционной передачи, дающей возможность регулировать число оборотов вертикального вала, к которому прикреплена сбивалка из проволоки, вращающаяся во взбиваемой массе. Машина для холодного нареза мяса дает правильные ломтики мяса толщиною от 0,5 до 4 мм и длиною до 240 лш. Машина снабжена круглым вращающимся ножом, лриче.м мясо авто.матическп передвигается в двух направлениях: вдоль горизонтальной оси ножа и перпендикулярно к плоскости ногка. Толщина нареза MOHiCT регулироваться. Мельница для кофе или перца снабжена терочным механизмом, который состоит из дисков, имеющих канавки с насечками. Крупность помола регулируется степенью прижима дисков. Посудомойка конвейерного типа (фиг. 2) служит для мойки тарелок. Она состоит из двух резервуаров, из которых один наполняется теплой 045°) водой с примесью соды и мыла, а второй-чистой горячей (до 95°) водой, поступающей из особого кипятильника. Оба резервуара кроме того снабжены особыми подогревателями, поддерживающими все время требуемую t°. Конвейерная цепь снабжена 32 металлическими корзинками для помещения тарелок. Внутри резервуаров находятся кроме того опрыскиватели, способствующие промыванию посуды. Грязная посуда погружается конвейеро.м в первый резервуар, а затем переходит для ополаскивания во второй. По выходе посуды наружу ее вынимают из корзинок и ставят на подставку, где она сохнет без какой-либо обтирки. Во избежание попадания жира и мелких отбросов в канализацию машина снабжена яиро- и грязеуловителями. Пищеварные котлы, шкафы, кипятильники, мармитки и т. п. работают за счет пара паросиловых установок; плиты отапливаются дровами, углем, нефтью, газом. За границей в предприятиях общественного питания пар заменяется газом и электричеством.  Фиг. 2. Остальные машины приводятся в действие большей частью от электромоторов. К общему оборудованию К.-ф. относятся: а) подъемные сооруясения для подъема всякого рода грузов (сырья, пищи, отбросов), удовлетворяющие санитарно - техническим условиям; б) конвейеры для передвижения продуктов, посуды, пищи и т. д.; в) противопожарное оборудование. К.-ф. строят большею частью в виде двухэтажных зданий,причем в нижнем этаже располагают производственные помещения, а во втором устраивают обеденные залы. Одноэтажная конструкция хотя и удобнее с про-изводственно-эксплоатационной точки зрения, но неэкономична в отношении использования площади, в особенности если желательно соединить с К.-ф. универсальный магазин или профессиональную школу кулинарного производства. Обыкновенно К.-ф. состоит из следующих групп помещений: 1) складочные помещения и холодильники, 2) помещения для производства полуфаб-ршкатов (заготовочные), 3) помещения д.тя изготовления пищи, 4) экспедиция, 5) обеденные 8а.11Ы, 6) помещения общего пользования (вестибюль, уборные и т. п.), 7) слу-лсебные помещения, 8) специальные поме-гцения (лаборатория, инвентарная, гараа-с и т. п.), 9) подсобные производства и подсобные торговые помещения. В виду новизны дела и немногочисленности действующих К.-ф. точно установленных норм площади и кубатуры еще не имеется. Применяемые в настоящее время ориентировочные показатели дают следующие средние кубатуры для К.-ф. (в м^): Производительность Кубатура 12 ООО обедов................ 35 ООО 9 ООО -................ 29 ООО 6 ООО ................ 23 ООО 4 500 ................ 18 ООО Распределение площади по роду помещений приведено в табл. 2 и 2а. Высота помещений обычно принимается в 4 ж, за исключением производственных отделов с наличием паров (мойки) или высокой темп-ры (кухня, кондитерская), обеденных зал и помещений общего пользования, в которых высота должна быть 5,5 м. На фиг. 3-5 представле-  Фиг. 3. ны планы и главный фасад проектируемой К.-ф. в Ростове н/Д. Главная часть здания в 2 этажа, а тыловая-в 1 этаж. При устройстве К.-ф. особенно важное значение имеет рациональное устройство вентиляции, так как она не только должна обеспечивать санитарные условия на производстве, но и препятствовать прониканию газов из кухни в остальные помещения. Поэтому необходимою принадлежностью К.-ф. Т а б л, 2.-П лощадь помептений кухни-фабрики (в At ) . Помещения При числе обедов 4 500 6 ООО 9 ООО 12 ООО Холодильные помещения (для мяса, рыбы, молочн. продуктов, яиц, напитков, дефростер, машинное отделение)..... Складочные помещения (для сухих продуктов, для овощей, для солений) ........... Заготовочные помещения (мясное, гольевое, рыбное, овощное, мясораз-рубочное, чистовое овощное, хлеборезное, для мороженого)....... Производственные помещения (варочные котлы и плиты, гард-манже для холодных блюд, посудомоечная, суточная кладовая, помещение заведующего) ....... Экспедиция (контора, склад полуфабрикатов, склад термосов, мойка термосов)........ Специальн{де помещения (лаборатория, бельевая, инвентарная, хранилище для отбросов, котельная, ремонтная мастерская, кладовая тары, прачечная, гараж, сарай для топлива, общежитие) ........ Подсобные производства (квасоварня, кондитерская, закусочная, магазин для продажи) . . . Служебные помещения (контора,помещение для администрации, местком и ячейка, раздевальня и уборные, помещение для отдыха) . Табл. 2а.-Площадь помещений кухни-фабрики (в м ).

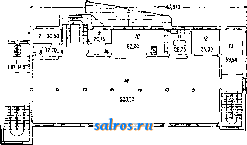

является приточно-вытяжная система вен-ТР1ЛЯЦИИ. В таб.т. 3 показана необходимая кратность обмена воздуха. Не меньшего внимания требует и вопрос канализации. В производствеппых помещениях правильный сток жидкостей обеспечивается путем устройства достаточного количества трапов, леиро- и грязеуловителей с приданием необходимых уклонов для стока. Выбор участка для К.-ф. производится с учетом следующих основн. санитарно-техни-ческих требований: а) расстояние К.-ф. от Табл. 3.-Кратность обмена воздуха в основных помещениях кухни-фабрики. Наименование помещений Складочные помещения (для сухих продуктов и овощей) ...... Заготовочные............ Кухня ................ Моечные............... Обеденные помещения....... Экспедиция ............. Служебные помещения....... Кратность обмена в час Вы- При-тяжка ток -2 -5 -5 -3 -1,5 + 1 +2 + 2 + 5 -f2 + 1,5 производств, загрязняющих местность или разводящих пыль (склады тряпья, рогожные, мочальные, встосяные, кожевенные производства, конные дворы и т. д.), д. б. не менее 110м; б) плотность застройки участка устанавливается в размере 25%, с сохранением возможности дальнейшего расширения предприятия; в) желательна возможность древонасаждения с целью организации питания на открытом воздухе в летнее время; г) желательно, чтобы грунт давал возможность устройства подвального эталса. Стоимость постройки здания К.-ф. определяется его кубатурой и родом материа.та соответственно общей стоимости строите.тьства в данном районе. К стоимости постройки здания прибавляется на механич. установки и специальное оборудование от 40 до 50%. К.-ф. обладает благодаря своему усовершенствованному оборудованию значительными преимуществами санитарно-гигиенич. порядка перед столовой обычного типа. Помимо этого К.-ф. дает ряд эффективных достижений социально-экономического порядка. Снабжение К.-ф. обходится дешев.те, так как наличие достаточного количества складочных помещений позволяет организовать доставку продуктов большими партиями и рациональное их хранение. Размер расходов на К.-ф. ниже, чем на столовую. По данным 1928/29 г., процентное отношение расходов к обороту было следующее: На К.-ф. в столовых 10,5 14 16,0 20 Производств, расходы Торговые расходы . . Общая сумма расходов 26,5 Концентрация производства на К.-ф. дает экономию в расходе сырья, значительно повышает выходы истуфабриката и создает возможность рационально использовать отбросы. Производительность труда на К.-ф., в связи с механизацией ряда производственных процессов и разделением труда, вьипе, чем в столовой; так, при средней выработке одной поварской силы в 127 единиц в обычной столовой, на К.-ф. производительность эта соответственно равнялась 200 единицам. К.-ф. в состоянии развить в максимальной степени отпуск наиболее дешевых видов массовой продукции (обеды в 25 к.), сохраняя в то же время рентабельность предприятия. Имея возможность широко развить сеть своих распределите.тей готовой пищи, К.-ф. максимально приближает пункты принятия пищи к массовому рабочему потребителю, обслулшвая небольшие группы в 50- 60 чел.,для к-рых организация самостоятельной столовой экономически нецелесообразна. Организуемая на каждой К.-ф. пищевая лаборатория ставит изготовление пищи под научный контроль, предупреждает поступле-;ние в производство недоброкачественного по пятилетнему плану па период 1929-33 годов намечено к постройке свыше 100 К.-ф. Действительное строительство К.-ф. предвидится в значительно ббль-ших размерах. Лит.: Шустров Н. С, Как должны строиться общественные столовые, М., 1926; Персия-нинов П. А., Механизация общественных столовых, М., 1925; в и л е н к.и н Б. В., Как организо- J-Кондитерская. 2-Мороженица. 5-Мучная и к,ладовая сухих продуктов. 4-Мясная заготовочная. 5-Рыбная заготовочная. 6-Мойка кухон. посуды. 7-Чистая овощная заготовочная. 8-Магазин полуфабрикатов. 9-Гард-мапже. -Кухня. Л-Мойка мелкой кухонной посуды. J 2-Помещение для термосов. -59,190- 25 И.5о ге 24,№ I ilililibmrd  Фиг. 4. 2 этаж -3i,6s0-

М2,10 165 I  -75,г7 - 25-Маринадная. 14 и 75-Уборные. 76-Хлеборезка. 7 7-Мойка столовой посуды. 75-Сервировочн. 7S-Бельевая. 20и 27-Уборные. 2 2-Умывальная. 24 и 26 - Раздевальни. 23 и 27-Души. 25-Комната для отдыха персонала. 2S-Гардероб. 29-Вестибюль. 30-Обеденный зал на 300 ч. 31 ж 32-Буфет и буфетная. 7-Комната для детей. 2-Библиотека-читальня. 3-Местком и ячейка. 4-Лаборатория. 5-Курительная. 6 --Культу го л ок. 7 и S-Буфет и буфетная. 9-Хлеборезка. 70-Раздаточная. 77-Мойка столовой посуды. 72-Кабинет директора. 73-Контора. 74-Обеденный зал. Фиг. 5. ИЛИ фальсифицированного сырья и кроме того регулярно контролирует качество выпускаемых изделий. Первоначальная организация предприятий типа К.-ф. в СССР относится к периоду коммунального питания 1919-21 гг., когда в крупнейших промышленных центрах (Москва, Ленинград) было построено несколько харчевых фабрик, транспортировавших свою продукцию в распределители. За границей концентрация массового производства готовой пищи с транспортированием ее по сети филиалов возникла в конце 19 и начале 20 вв. (Лондон, Нью Иорк, Берлин, Париж). В период войны 1914-1918 годов эти предприятия развили особенно большую деятельность. В настоящее время они имеют характер пищевых комбинатов, объединяющих хлебопечение, кондитерское, колбасное, молочное производства наряду с изготовлением готовых блюд и полуфабрикатов (в Нью Иорке-Чайльс, в Лондоне-Лайонс, ABC, Слейтер, в Берлине-Ашингер, Кемпинский). Первая К.-ф. в СССР открыта Всесоюзным паевым т-вом Нарпит в Иваново-Вознесенске в 1925 г. с производительностью до 20 тыс. блюд в день. В организации общественного питания К.-ф. играет значительную роль: вать и эксплоатировать рабочую столовую, М., 1926; Маршак М., Руководство к управлению предприятием общественного питания, М., 1929; Ермилов С. А., Механическая обработка овощей в столовых, Москва, 1925; Алексеева Н., Как организовать общественность вокруг фабрик-кухонь, Москва, 1929; ее же, Уход за машинами в рабочей столовой, Москва, 1926; ее же, Руководство по применению механической картофелечистки, М., 1928; С н и ц а-ренко Л. и ТеперБ., Каталог руководств по монтажу и установке механического и парового оборудования в предприятияхобществешюго питания, Москва, 1929. Б. Вилениин и М. Маршан. КЬЕЛЬДАЛЯ МЕТОД, метод определения азота в органич. соединениях (белковых веществах, продуктах их гидролиза), состоит в том, что азот органич. веществ переводится в аммиак, определение к-рого производится с большой точностью при помощи объемного анализа. По К. м. определенную навеску органич. вещества разрушают Кгтами (конц. серной к-toй, перманганатом) с прибавле- нием веществ, контактно ускоряющих сжигание органич. вещества (окись ртути, окись меди, хлорная платина и др.); полученный кислый раствор усредняют и перегоняют с избытком щелочи, а аммиак улавливают титрованной к-той. К. м. обычно применяют при исследовании пищевых и кормовых продуктов; К. м. в чистом виде непригодеи для определения азота в форме нитратов, азосоединений и окислов азота, т. к. в этом случае не весь азот органич. веществ переходит в аммиак. Поэтому для определения азота в этих соединениях существует несколько видоизменений К. м. (Вильфарт, Иодльбауер). Лит.: Тредвел Ф., Курс аналитич. химии, т. 2, кн. 1, Весовой анализ, пер. с нем., 2 изд., М.-Л., 1927,- Ztschr. f. analytische Chemie , Wiesbaden, 1883, В. 22, p. 366; Реф. ЖРХО , 1883, т. 15, вып. 2, стр. 520, 1885, т. 17, вып. 2, стр. 68, 1887, т. 19, вып. 2, стр. 27; В , 1891, В. 24, р. 3241; 1894, В. 27, р. 1633. Н. Ельцина. КЮРИ, единица количества эманации радия, которое находится в состоянии радиоактивного равновесия с 1 8 радия-элемента (и соответственно милликюри = 10 К., микрокюри=10~* К., миллимикро-к ю р и=10~9 К.). Эта единица по постановлению Международного радиологии, конгресса в Брюсселе в 1910 г. принята за единицу количества эманации радия. К. содержит 1,78-101 атомов эманации радия, весит 6,52-10~в г и занимает при 0° и 760 мм давления 0,66 мм. Ионизационный ток насыщения, создаваемый одним кюри при полном использовании а-излучения, равняется 2,75-10~бэлектростатич. единицам. В равновесии с продуктами распада (RaA, RaB, RaC) кюри дает ток насыщения, равный 0,2-10~ электростатическим единицам. Единицей концентрации эманации радия (гл. образ, при измерениях радиоактивности минеральных вод) служит э м а н, равный 101° К. на 1 л жидкости или газа. Ныне устаревшая единица концентрации Махе равняется 3,64 эмана. При радиотерапии часто пользуются вместо радия эманацией в запаянных стеклянных капиллярах (кюритерапия). При этом 1 милликюри по своему действию эквивалентен 1 .Чг радия. в. Баранов. л ЛАБОРАТОРИИ, см. Организация научных исследований и промышленных испытаний. ЛАВА, общее название огненножидких продуктов извержения вулканов. Л. во время извержения имеет t° 700-1 200°. По содержанию SiOg Л. делятся на кислые (Si02> 65 %) и основные (40-50%). Первые тугоплавки и следовательно более вязки; при извержении движутся со склонов вулкана медленно и застывают с неровной поверхностью; вторые, наоборот, жидкоплавки, быстро стекают потоками (до 30 км/ч) со склонов, разливаясь иногда на огромные пространства (л а-вовый покров). Лавы содержат в растворенном виде большие количества паров и газов (HjO, S02,HC1, СО., Н), которые при застывании или успевают выделиться (п л о т-н ы е Л. типа базальта с уд. в. до 2,95- 3,10) или остаются в застывшей Л., придавая ей пористость (пузырчатая Л., пемза). Быстрое застывание на земной поверхности вызывает стекловатую структуру (вулканическое стекло). Л., раздробленные при извержении в песок и пепел и отложенные в окрестности вулкана (напр. в Армении), образуют залежи вулканическ. туфа. Пемза, туф и пепел имеют промышленное значение (абразионные, строительные породы, гидравлич. добавки). Некоторые Л. кислотоупорны (Сев. Кавказ); они применяются для изготовления химич. аппаратуры. Лит.: Мушкетов И. В., Физич. геология, т. 1, Л., 1924; Д е л и Р. А., Магматические горные породы и их происхождение, ч. 2, пер. с англ.,М., 1922; Wolff F., Der Vulkanismus, В. 1, Stuttgart, 1914 (наиболее полное изложение курса вулканизма); В о п п е у Т. G., Volcanoes, their Structure а. Significance, 3 ed., L., 1912. П. Топопьницкий. ЛАВАНДОВОЕ МАСЛО, эфирное масло, получаемое из цветов и верхушек стеблей нескольких разновидностей лаванды-Lavandula vera(L. fragrans, L. delphinensis), сем. губоцветных (Labiatae), дико растущих на склонах Приморских Альп и разводимых (семенами и черенками) на юге Франции, на севере Ита.тии и в Англии. В переработку идут почти исключительно свежие цветы, т. к. сушка цветов не только снижает выход масла, но и вызывает потерю эфиров (до 10- 15%). До последнего времени распространены гл. обр. кустарные способы получения Л. м.-в передвижных маленьких кубах, вмещающих 60-80 кг сырья и обогрева- емых голым огнем. При этом перегонка длится 1-3 часа и масло получается с меньшим общим содержанием эфиров, но с несколько большим содержанием эфиров масляной к-ты по сравнению с Л. м., получаемым заводским путем. Заводские установки производят отгонку масла в кубах емкостью 300-1 500 л при помощи пара под давлением до 3 aim., получаемого в отдельном парообразователе; в заводских условиях перегонка длится 30- 45 мин. В последнее время для производства Л. м. конструируются передвижные установки-небольшие заводы на колесах, иногда с автотягой, состоящие из парового котла и 3-4 кубов, емкостью 300-500 л каждый. Для переработки сырья на месте перегонная установка выезжает к месту сбора или же доставка сырья на з-д производится при помощи автотранспорта (за 100-150 км). В зависимости от разновидностей лаванды, условий ее произрастания и способов переработки качество Л. м. сильно варьирует; в особенности различно бывает содержание главной и характерной составной части Л. м. - уксусного эфира линалоола, содержание к-рого является торговой маркой (50, 45, 40 и 35%). Французское Л, м.- желтовато-зеленая жидкость с запахом лаванды и горького вкуса, с содержанием эфиров 30-50%; -Di5 = =0,882-0,896; помимо уксусного эфира 1-ли-налоола содержит большие или меньшие количества его масляного эфира, а также а-пи-нен, борнеол, гераниол, нерол, кариофил-лен и лимонен. Английское Л. м. отличается малым содержанием эфиров линалоола (5-10%), содержит значительные количества цинеола и поэтому обладает камфорным запахом. Главным районом производства Л. м. является юг Франции, где ежегодно вырабатывается 120-170 т Л. м.; остальные страны- Италия, Испания, Германия-вырабатывают незначительные количества. Потребность СССР составляет приблизительно 10 m в год. Несмотря на полную возможность разведения лаванды в Крыму и на Сев. Кавказе, до 1923 г. нигде не предпринималось ни опытных ни промышленных работ. С указанного года по инициативе Научного химико-фар-мацевтическ. ин-та ВСНХ СССР были поставлены опытные работы, в результате которых с 1929 года в порядке промышленных кон- трактаций трест ТЭЖЭ и Масложирсиндикат заложили в общей сложности ок. 200 га плантаций. Применяется Л. м. в мыловарении, парфюмерном и косметич. производствах. Лит.: К л и н г е А., Лекарственные, душистые и технич. растения. П., 1916; Б а з а р о в А. и М о н-теверде Н., Душистые растения и эфирные масла, 2 изд., СПБ, 1899; Новиков М., Культурные растеьшя, доставляющие ароматические продукты, во Франции, СПБ, 1912; R о 1 et А., Plantes А parfums et plantes aromatiques, v. 1, P., 1918; L a m о t h e L., Lavande et spic, 2 ed.. P., 1908; M о u r г e Ch., La lavande frangaise, Paris, 1923; Tournaire, La lavande. P., 1920; R о d 1 e J., La lavande. P., 1929; CM. также Эфирные масла. Б. Рутовсний. ЛАВР, Laurus nobilis L., сем. Lauraceae DC, небольшой высоты (4,5-6,5 м) вечнозеленое деревцо, произрастающее в Ср. Азии, а в СССР-в западном Закавказьи по Черноморскому побережью в теплой низкой зоне; не поднимается в горы выше 250 м над уровнем моря. Листья Л. содержат ароматич. наркотич. вещества и употребляются в виде приправы к пище, а также в медицине. Древесина Л.-серо-зеленого цвета, отличается твердостью и упругостью, с удельн, в. 0,69- 0,75, употребляется на различные мелкие поделки и обладает устойчивым специфич. запахом. Лавровое дерево может размножаться семенами, отводками и черенками. Ку.тьтура Л. для сбора листьев, имеющих надежный сбыт, до.чжна найти себе широкое распространение на юге СССР, н, Нобранов. ЛАВРОВИШНЕВОЕ МАСЛО, см. Эфирные .масла. ЛАВРОВОЕ МАСЛО, см. Эфирные масла. ЛАГ, прибор для измерения скорости хода корабля и пройденного им пути. Первый по времени прибор этого р^та-ручной Л., деревянный сектор, плавающий вертикально в воде и вследствие значительного лобового сопротивления остающийся почти иа месте при ходе корабля. От сектора на корабль идет и там навертывается на ручную вьюшку (катушку) тонкая веревка (лаглинь), разбитая на равной длины отрезки- узлы , равные 50,67 фт., или V120 морской мили. Для измерения скорости судна выбрасывают лаг за борт и по числу узлов лаглиня, прошедших через руку наблюдателя в 1/2 мин., определяют, с какой скоростью идет корабль. В настоящее время ручной лаг вышел из употребления и заменен механическими лагами, подразделяющимися: 1) на Л. с бук-  Фиг. 1. сируемыми вертушками, 2) Л. с вертушками, укрепленными в корпусе корабля, и 3) Л. с мембранами. Паиболее распространенными .тагами первой группы являются лаги системы Уоккера (фиг. 1, 2), Нептун и Тридент. Схел1а действия их: вертушка специальной формы, выпускаемая на лаглине за борт корабля, начинает от движения последнего вращаться. Это вращение передается счетчику, устанавливаемому на борту корабля; скорость корабля v.. и пройденное им расстояние S рассчитываются по числу оборотов вертушки и регистрируются счетчиком. Л. со стационарной вертушкой (группа 2) имеет эту последнюю заключенной в трубку, укрепляемую в днище корабля и выходящую ни-лшим концом наружу; протекающая при ходе корабля через эту трубку вода вращает находящуюся в ней вертушку (пропеллер); по скорости вращения вертушки и определяются v.. и *S, Наиболее распространенным Л. этой группы является Л. сист. Форбса; относящийся к этой же группе Л. сист. Чер-никеева имеет вертушку, вращающуюся не  Фиг. 2. в трубке, а в особой станине. Представителем Л. третьей группы является шведский Л. Сал (Sal-log), принцип действия которого следующий. Внутри корабля, нилее ватерлинии (фиг. 3), устанавливают сосуд , разделенный на две части перегородкой В с мехами С. Верхняя половина сосуда А соединяется с забортной водой т. наз. статич. трубкой D, вделанной своим отверстием в корпус корабля заподлицо. Нижняя часть сосуда А соединяется с забортной водой помоп^ью трубки Пито Е, имеющей в нижней своей части К, выдающейся на 25 см за борт, отверстие, обращенное на нос. При движении корабля давление в трубке Пито увеличивается и перегородка (мембрана) получает движение вверх. При посредстве рычагов М движение перегородки передается стрелке, указывающей скорость хода корабля, которая пропорциональна избытку давления на перегородку. Для учета пройденного пути в этом Л. используется принцип увеличения числа оборотов фрикционного колесика, катящегося по поверхности конуса и перемещающегося от его вершины к основанию. Трубка Пито должна устанавливаться впереди мидель-шпангоута (преимущественно в диаметральной плоскости) и вблизи оси поворотливости корабля; статическ. клинкет- впереди или сбоку клипкета Пито, но отнюдь не позади его. Для предупреждения проникновения в трубопровод воздушных пузырьков прибор снабжен специальными воздухоотделителями. Показания механич. Л. при помощи электропередатчиков м. б. переданы в любое место корабля (штурманская рубка, пост управления кораблем и ир.). Лит.: Сакелларп П., Описание мореходных инструментов. Л., 1928; П а л е ц к и й П., Лаг Форбса. Описание и инструкция по установке и уходу.  Фиг. 3. 1 ... 35 36 37 38 39 40 41 ... 49 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

© 2007 SALROS.RU

ПромСтройМат |