|

|

|

|

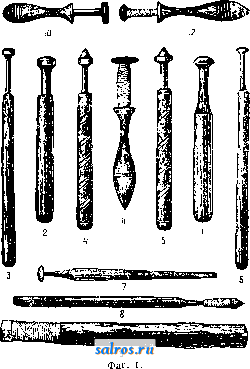

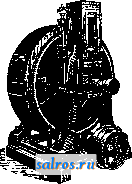

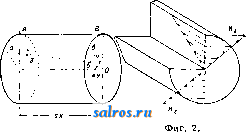

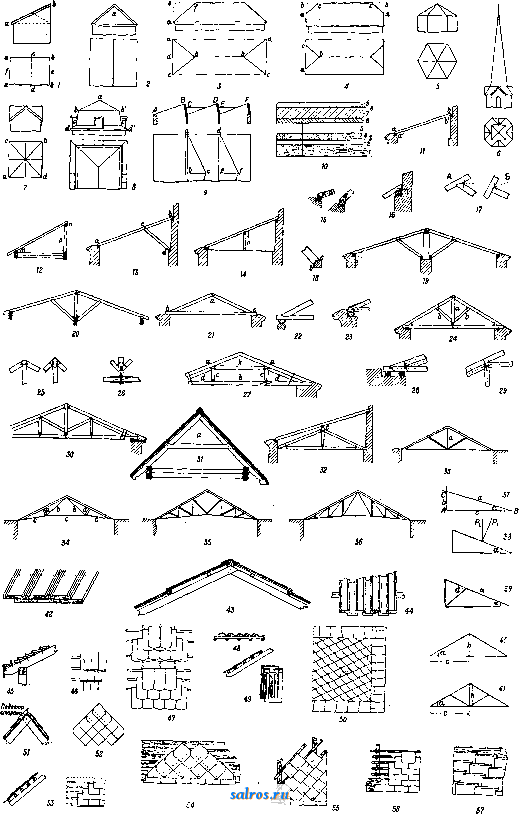

1 ... 31 32 33 34 35 36 37 ... 49 ной проекции К., а также от разного рода вспомогательных нриснособлений, исчисляемая по действительному весу, и давление ветра (150 кг/м-) по нормам. Определение количества материалов для К. Для приблизительного подсчета стоимости К. можно принять 0,33 дерева на 1 кладки свода; эта величина в некоторых случаях может быть понижена до 0,25 м^; как наибольший предел считается 0,5 (мост через р. Изонцо). Можно исходить также из объема, который ограничивает К. в пространстве; тогда для подвижной части жестких К. считают от 4 до 6%, а для неподвинсной части от 3 до 3,5°.о этого объема. Железо, необходимое для болтов, хомутов, скоб и проч., считается в количестве от 10 до 30 кг на 1 дерева. При более широком применении железа потребность его доходит до 80 кг на 1 дерева. Рабочее время можно считать от 40 до 60 рабочих часов на 1 деревянной конструкции. Лкт.: П е р е д е р и й Г. П., Курс мостов, ч. 1, М.-Л., 1927, ч. 2, отд. 1, Л., 1925, отд. 3, М.-Л., 1928; его же, Курс железобетонных мостов, 3 издание, М., 1925; Николаи Л., Мосты, вын. 1-2, СПБ, 1913; Романович М. Е., Гражданская архитектура, т. 2, СПБ, 1903; Курдюмов В. П., Каменная кладка, Петроград, 1916; KirchnerH., Riistungsbau, В., 1924; Me Ian J., Der Bruckenbau, B. 2, 3 Auflage, W.-Lpz., 1924; Handb. Ing., T. 2, B. 1, Leipzig, 1917; Handbucli fur Eisenbetonbau, hrsg. v. F. Emperger, B. 7, 3 Aufl., В., 1921; Forster M., Taschenbuch fur Bauingenieure, B. 1-2, 5 Aufl., Berlin, 1928; H u 11 e , Des IngenieursTaschenbuch, B. 3, 25 Aufl., Berlin, 19 28; Sojourn 6, Grandes voutes Bourges, Paris, 1913-16; F r e у s s 1 n e t, Le pont de Villeneuve-sur-Lot, GC , 1921; Freyssinet, Hangars a dirigeables en ciment arme, ibid., 1923; P. C, Le pont de la Caille, ibid., 1928. Б. Дучинский. КРУЖЕВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО, см. Кру-oiceeo, Тюлевое производство. КРУЖЕВО, прозрачная сетчатая узорчатая ткань, шитая, плетеная, вязаная или тканая, служащая для отделки белья и платья. К. изготовляется в виде: 1) полос, состоящих из прозрачной тесьмы (прошивки) и зубчатого бордюра (края); 2) отдельных штук (штучное К.: накидки для подушек, воротники, покрывала) и небольших квадратов, тр-ков, овалов, служащих элементами для вшивания в ткань (мотивы). Как отрасль художественной кустарной промышленности русские К. получают известность на Политехнической выставке в Москве в 1872 г., после к-рой они демонстрируются в Вене (1873 г.) и в Париже (1877 г.). Кружевной промысел-исключительно женский, кустарный. Обзор Комиссии по исследованию кустарной промыш.ченности в России в 1879 году насчитывает 32 514 кружевниц и годовой оборот в 2 072 526 р. 34 к., а в 1912 году министерство земледелия насчитывает уже 96 722 кружевницы и годовой оборот в 4 727 845 р. 26 к. Обследование касалось ряда губерний: Тверской, Рязанской, Орловской, Московской, Нижегородской, Вологодской, Вятской, Казанской, Тульской, Новгородской, Калужской, Ярославской; самыми мощными единицами были Тверская, Орловская (Елец, Мценск), Вологодская, Вятская, Рязанская (Сконин, Михайлов), Ниягегородская, Тульская (Белев), Московская губернии. В настоящее время последний съезд по кустарным н-сенским промыслам 1928 г., выявлявший работу коопе- рированных кустарей Вологодского, Елецкого, Вятского и Рязанского союзов, определяет годовой оборот внутри страны в 5 ООО ООО р., насчитывая в своих рядах в общем более 50 000 кустарей (Елецкий союз 36 артелей, 19 723 чел., Вятский-1150 чел.. Вологодский-47 артелей, 25 592чел.. Рязанский- около 5 ООО чел.). Кооперирование кустарей в дальнейшем уже приобщает к работе кружевниц тульских (Белев), московских, череповецких и вотских. Все эти районы вырабатывают плетеное на коклюшках кру-л-сево. Работа К., эанимающая такое количество рук, дает продукцию, раз.тичную по сортам, по качеству нитки, четкости плетения, сработанности плотных частей и сетки, отчетливости краев и самому рисунку, к-рый имеет или художественное значение или, наоборот, является упрощенным до рыночного тина вследствие утери первоначального замысла. Во многих кружевных районах в техюжу вошли приемы, сделавшиеся отличительными особенностями местной работы: густое плетение Вологды, введение более толстой нити в края, пропускание коклюшки через петлю (гипюрный узел) в Ельце и многие другие способы укладывания нитки, дающие особую выразительность русскому К. Рядом с типичным русским К. вырабатывалось тончайшее К. под влиянием образцов брюссельских,валансьенских (плетеное),филе и венецианских (работа иглой). К. делится на русское сколочное, сцепное и численное. Русское ско.точное К.  выплетается по заранее приготовленному рисунку, наколотому на бумагу. Отличительной чертой этого кружева слулшт сетка, на к-рой расположен рисунок. Рисунок и сет- ка выплетаются одновременно. Для исполнения русского К. употребляется большое количество хсоклюшек (иногда свыше 100 пар) и плетение ведут справа палево и обратно, не поворачивая подушки. Сцепное (или немецкое) кружево выплетается также по ри-  Фиг. 2. сунку и сколку, но узор выкладывается как бы бесрсонечной тесьмой, фигура которой связана редкой сеткой, называемой сцепом. Это К. вьшлетается весьма немногими парами коклюшек, причем прежде всего выплетается узор, при поворотах к-рого поворачивается и подушка, а затем при помощи тамбурного крючка делается сетка. Численное К., самое старинное, основано на повторении одного и того же узора при строгом счете ниток, что дает возможность обходиться без заранее приготовленного сколка. Приспособления для работы русского К. следующие: 1) подушка, 2) подставка под' нее, или лукошко, 3) деревянные коклюшки, {фиг. 1 и 2), 4) медные булавки, 5) набитый сеном, гречихой или соломой валик, длиною 3.5 и диаметром 25 см, 6) скальница для ниток, 7) сколок узора на бумаге, на котором указаны места для булавок, служащих опорами для К. во время работы. За границей способы изготов.теиия ручных К. по существу не отличаются от вышеописанных. Некоторые К., напр. венецианские, брюссельские, валансьенские и пр., пользовались в свое время тиирокой известностью. В настоящее время ручное К. утратило свое значение и во всем мире подверглось значительному упрощению как в смысле материалов, так и в смысле внешней формы. Значительный удар производству ручных К. нанесло изобретение механич. станков для выделки ТЮ.ТЯ (см. Тюлевое производство). .Лит.: <1> р о л о в В., Kpy.KCBiioii промысел в ВологодсклГ! губ., Вологда, 1921; Дав ы д о в а С, Русс?;)( иружево п русснчп кру;к:вницы. СПБ, 1892; L е f ё b V г с е., BrodTii et dontelle, Paris, 1911; An-ticho trine italiani raccolto e ordinatr da Elieo lUcci, Bergamo, 1908. E. Прибыльсная. КРУПОВЕЙКА, см. Ситовейка. КРУПЯНОЕ ПРОИЗВОДСТВО обнимает обою производство круп из раз.тичных зерен (просо, гречиха, ячмень, овес, рис, го- рох). Крупяные предприятия оборудуются специальными мапгинамп, слу^кащими для обрушива1П1Я, или лущения, зерна (уда.те-ние оболочек зерна). Часто эти предприятия соответственно виду перерабатываемых зерен носят особые названия: просообдпр, гре-чеобдир, ячменеобдир, рпсозавод, горохо.яу-щильная фабрика, овсоруипса и т. д. Строят крупяные предприятия товарного, полутоварного и с.-х. типа. Вообще же К. п. близко к мукомольному по характеру употребляемых машин, по общему устройству предприятий, а также по рел-симу работы. Иногда К. п. являются отделениями при мельницах-комбинатах, а в районах, особо богатых крупяными культурами, можно встретить предприятия товарного типа производительностью до 200 m в сутки в виде самостоятельных единиц. Существуя бок-о-бок с мукомольными предприятиями и играя весьма важную роль в дело снабжения цепным питательным продуктом широких масс, К. п. до сих пор оставалось на довольно низкой сту-пепи технич. развития по сравнению с родственным ему мукомольным производством. Основными крупяными культурами у нас яв.ляются просо и гречиха; из проса вырабатывается пшено, а из гречихи крупа цельная--так назыв. ядрица--и битая крупа-и р о д е л и в е л и г о р к а. Из овса крупа у нас вырабатывалась до сих пор в очень ограниченном количестве; также сравнительно немного вырабатывают и крупу из ячменя (перловую) и еще меньгие нз риса. Задачей К. п. является освободить ядро того или иного зерна от оболочки, оставляя в пределах техническ. возмолшости в целости ядро. Оболочки зерен различных видов крупяных ку-тьтур не в одинаковой степени связаны с ядром, а постеднее от.тпчается по упругости пе только у 1шзных крупяных культур, но и у одной и той лее культуры в  Фиг. 1. зависимости от ее сорта и влажности. Кроме того характер самой оболочки различен как у отдельных крупяных культу)), так и у разных сортов одной и той лее культуры. Наконец к продукции К. п. потребительским рынком предъявляются и различны требования в отношении гсруппоты, блеска, цвета, запаха и пр. В зависи.мости от всех этих условий практика выработала определенные методы переработки крупяных куль- тур, которые в общем сводятся к трем этапам: 1) подготовке к обрушиванию, 2) обрушиванию, или лущению (шелушение), и 3) разделке круп. Подготовка к обрушиванию (или лущению) заключается в очистке, пропаривании и высушивании зерна. Очистка от посторонних примесей и дефектного зерна осуществляется б. ч. машинами, аналогичными но своему устройству машинам, употребляемым для этой це.ти в мукомольном производстве, т. е. сепараторами, аспираторами, триерами и магнитными аппаратами (см. Очистка зерна), а для некоторых крупяных культур и особыми машинами. Таков например ленточный горохоотборник (фиг. 1) для удаления дефектного гороха от нормальн., где имеются три бесконечные резиновые ленты, дви;кение которых осуществляется роликами, вращающимися со скоростью 30 об/м. и На каждую из этих лент поступает горох, вследствие того, что ленты имеют наклон как по направ-тению движения, так равно и в направлении перпендикулярном к нему горох, имеющий более правильную, шарообразную форму, скатывается быстрее в ближайшее первое отделение сборника, а горох дефектный и изъеденный (жучковый) скатывается дальше-во второе и третье отделения в конце означенных лент. Для кал-сдой ленты имеются 4 маховичка-регулятора, посредством к-рых изменяется наклон лент как но направлению движения, так и в перпендикулярном направленпи. При внешних размерах этой машины по длине 3 400 мм, ширине 2 250 мм и высоте 1 500 мм производительность ее составляет 600 кг гороха в час; необходимая мощность-2,3 Н*. Из других машин, от.пичных от мукомольных и употребляемых в процессе первого этапа переработки зерна на крупу, молгно  Фиг. 2. отметить пропарники и специальные сушилки-жаровни. Метод пропаривания и вар-кп практикуется с целью ослабления связи лущин с ядром и придания ядру большей удобоваримости и усвояемости желудком человека. В вертикальном п р о п а р н и к е зерновой материал загружается сверху и варится затем: 1) в собственном соку под давлением или 2) свежим паром или 3) мятым паром. По окончании процесса внизу цилиндра открывается клапан и аппарат опоражнивается. Обычно аппараты эти снабжаются манометром и предохранительным клапаном. При диам. цилиндра 800 мм и длине 2 500 мм часовая производительность выражается 400 кг при затрачиваемой мощности 2 ЕР. Действие аппарата периодическое. Д.тя случаев выработки особого вида крупы из овса употребляют специальный аппарат, периодически действующий, представляю-  Фиг. 3. щий собою вращающийся котел с паровой рубашкой (фиг. 2). Котел периодически наполняется водой и загружается овсом. Овес варится в котле точно определенное время и затем воду спускают; вареный овес м. б. просушен в этом же котле до надлежащей степени влажности, после чего он легко обрушивается в крупу. Производительность котла при максимальной длине 5 500 мм, ширине 1 100 мм, высоте 1 625 мм и 60 об/м. около 500 кг овса в час; необходимая мощность- 2IP. Для высушивания и пропаривания, с целью придания особого аромата и цвета продукту, при выработке некоторых сортов крупы применяют паровую суши л-ку. Если необходимо, обрабатываемый продукт м. б. доведен до состояния под-яаривания в той же сушилке путем регулирования времени прохождения зерна через всю сушилку при помощи выпускной заслонки и изменения t° в сушиль-Hoii камере. Влажный воздух отводится из этой сушилки вверху посредством вентилятора. Производительность сушилки, при размерах ее по высоте 8 800 мм, ширине 500 мм, длине 3 100 мм, достигает примерно 700 кг в час; поверхность нагрева 54 м-, расход мощности- 0,7 IP. Из машин, отличных от мукомольных и употребляемых в процессе второго этапа переработки зерен крупяных культур, молг-но указать на так наз. г о л л е н д е р - с т ан о к, применяемый для обдира и шлифовки ячменя и гороха (фиг. 3). Машина эта работает периодически, впуская и выпуская автоматически через определен, промежки времени (от 2 до 5 мин.) порции ячменя (да 30 кг). Рабочими поверхностями здесь являются горизонтальные поверхности камня (наждачного или песчаникового) и обечайки из листовой стали с продолговатыми отверстиями. Камень вращается со скоростьнэ 13-18 м/ск (до 250 об/м.), а обечайка-в обратную сторону-со скоростью 6-10 об/м. Ячмень или горох между камнем и обечайкой подвергаются воздействию трения. Машршы эти, несмотря на нерациональный принцип их периодической работы, являются необходимыми в К. п. для получения круглой формы крупы. При диаметре камня 1 300 мм, ширине его 320 м.ш и 300 об/м. производительность такой машины за один проход ячменя или гороха около 500 кг/ч; необходимая мощность около 11 ЕР. Что касается жерновов для обдира зерен крупяных культур, то от мукомольных они от-тичают-ся тем, что поставь! строят исключительно с нижним бегуном, причем рабочую поверхность их делают из более мелкого наждака или песчаника и расход энергии значительно меньше, чем для жерновов мельничных, а число оборотов допускается большее и производительность их выше. Главное отличие их-легкость конструкции, так как той работы трения, какая имеет место при размоле в муку, здесь не требуется. Изготовляются шелушильные жернова путем наливки раствора из мелкого наждака (см. Же1э-нова) на легкие чугунные шайбы; эти жернова дают лучш1ш рабочие поверхности шелушильных поставов. За границей в К. п. для отделения обрушенных зерен от необрушенных широко рекламируют машину Падди, рассчитанную на использование различной упругости зерен. Машина эта в СССР широкого распространения пока не получила. Третий этап переработки зерен крупяных культур - шлифовка продукта на пол и-1> овальной машине. Цилиндр с медленно врашающейся обечайкой (30 об/м.) с ребристой поверхностью сам имеет грани из ясеневых или дубовых клепок с наклоном к образующей. Путем трения зерен крупы мелсду этими поверхностями и между собой они получают требуемую для рынка степень шлифовки. При внешних размерах по длине 2,8 м, ширине 1,2 м и высоте 1,45 лг при 200 об/м. производительность полировальной машины-400 кг/ч, необходимая мощность-- 3 IP. Из других машин, необходимых в К. п. (в третьем этапе обработки), можно указать на сортировки крупы по величине и вейки, отличающиеся от мельничных машин большими размерами вентиляторов. Себестоимость переработки в крупу обычно нил-се себестоимости сортового помола пшеницы на муку, но Д.ЧЯ нек-рых видов крупы (мелкая перловая, запарная овсянка) м. б. выше или равняться ей. Безустовно себестоимость переработки в си.пьной степени зави-сгхт от типа предприятия (его производительности), от загрузки сырьем, от района расположения и для каждого вида крупяной культуры она различна. Лит.: В е б е р К. К., М-укомольное дело, 3 изд., СПБ, 1908 (с атласом); К о з ь м и п П. А., Мукомоль-но-крупяное пр-во, 4 изд., М.,1926. М.Розин. КРУТИЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО, см. Нг*-точпое производство. КРУЧЕНИЕ, один из основных видов деформаций и напряженного состояния, рас-сдгатриваемых в науках: сопротив.!1ение материалов (см.) и теория упругости'{см.). Кручение возникает, когда брусок подвергается действию пары сил, плоскость которой перпендикулярна к оси бруска. Момент пары называется крутящим моментом. Деформация К. заключается в относительном повороте параллельных сечений бруска. Мерою деформации слулсит изменение угла между прямыми, лежащими в двух параллельных сечениях и перпендикулярными к оси бруска. Величина изменения этого угла называется углом К. на длине L где I-расстояние по оси бруска мелсду двумя рассматриваемыми параллельными сечениялш. К. круглого бруска. Опыт дает следующие показатели: 1) параллелизм сечений не нарушается; 2) прямые .тинии в плоскости (в частности и радиусы сечения) не искривляются; 3) расстояния мелсду сечениями не изменяются; 4) величина угла кручения пропорциональна расстоянию между се- чениями и крутящему моменту. Отсюда выводы: а) объем бруска сохраняется неизменным, б) брусок испытывает только сдвиг, к-рый не сопровождается растяжением или сжатием (чистый сдвиг). Пусть при расстоянии dx (фиг. 1) между сечениями А и В> сечение В при кручении поворачивается па  Фиг. 1. угол кручения dtp. Волокно а& займет поло-лсение аЪ, образуя с прежним направлением угол сдвига у. Пространствеппая фигура abb с достаточной точностью м. б. принята за плоский тр-к. Поэтому bb = ab tg у или (вследствие малости углов) -- bb= у d.r. (1) Но из сектора Obb следует: bb = Qd(p, (2) где Q-радиус поверхности цилиндра с образующей ab. Сравнение (1) и (2) приводит к соотношению: где Т - угол кручения на единицу длины бруска. В соответствгп! с 4-м опытным положением этот угол сохраняет постоянство при определенном действующем моменте. Считая напряжения и деформации (как и в иных случаях) пропорциональными, имеем напряжение при К.: K,=GqT. (4) Здесь О-м одуль сдвига материала. Т. обр. напрялсения изменяются по закону прямой линии, в центре сечения они равны О, на периферии достигают максимума и в калсдом сечении зависят от расстояния рассматриваемой точки до центра; взаимное распололсение точек вдоль оси остается без всякого влияния на их напряжен, состояние.  Фиг. 3. Касательные напряжения, возникающие при К., обладают свойством двойственности: они появляются одновременно по двум взаимно-перпендикулярным плоскостям, в каясдой точке их общей линии сечения имеют два направления и равны по величине (фиг. 2). Напряжения обоих направлений м. б. обнаружены при опытах на кручение по получаемым при этом формам разрушения скручиваемых брусков. На фиг. 3 изображено разрушение деревянного бруска: долевые трещины д. б. отнесены за счет долевых касательных напряжений, к-рым дерево ела- бо сопротивляется. На фиг. 4 изображено разрушение мягкого железа: здесь разрушение произошло из-за действия поперечных касательных напряжений. На фиг. 5 пред-  Фиг. 4. ставлен разрушенный при К. чугунный брусок: разрушение происходит по винтовой линии и д. б. приписано тому и другому направлению напряжений. Значение Т, к-рым определяется напряжепие в любой точке сечения при всегда известном радиусе этой  Фиг. 5. точки, отыскивается по условиям равновесия отрезанной части бруска. Из равенства моментов-крутящего и внутренних сил- относительно оси врашения имеем: Mg=K,QdF (5) т .ти согласно (4) Ms= f GQ TdF=GT fgdF, (F) (f) . т.к. G и T-константы. Интеграл Jq =jQdF, называемый полярным моментом инерции сечения и равен для кругового сечения где d-диаметр круглого бруска (см. Момент инерции). Поэтому угол кручения на еди-Н1щу длины Напряжение в точке радиуса q равно по (4) К.=, (8) а для периферии цилиндра, при g = d/2, Mg - d/2 -S max ~ T. Частное 4r: = называется моментом ul i lb (модулем) сопротивления при К. и обыкновенно обозначается И^. Окончательно имеем: Ksmax=w- (10) Это выражение представляет собой уравнение прочности при К. круглого бруска, если под Kga разуметь допустимое напряжение на К. Угол К. на длине I равен <Р=Т1 = : (И) ур-ие (11) называется ур-ием деформации круглого бруска. Ур-ия (10) и (11) могут служить каждое в отдельности для определения размеров круглого сечения, причем в уравнении (10) размеры определяются по соображениям прочности (наибольшее допустимое напряжение), в ур-ии (И)-по заданной деформации (наибольший угол К.). Пользуются тем и другим ур-ием для различных условий работы. Трансмиссионные валы рассчитываются или по деформации или по условиям прочности-в зависимости от того, какой способ расчета дает больший размер. Для трансмиссионных валов допустимое напряжение K s=200 кг/ем, допустимая деформация /4° яап. м. Коренные валы рассчитьшаются по условиям прочности, но обязательно подвергаются проверке и на деформацию (см. Валы). К. брусков не круглого сечения. Решение этой задачи сложно и элементарным путем невозможно. Практич. значение ее очень велико, а особенно для тел прямоугольного сечения , так как плечи кривошипов и буферные пружины являются такими телами. Основные этапы решения с л еду ющие. Выде -ляем бесконечно малый параллелепипед из скручиваемого тела. Напряжепное состояние его изображено на фиг. 6. Условия равновесия будут следующие:

Фиг. 6. ух > ох ду day dtjfx , dry2 л ду дх дг С2 дх ду (12) Здесь (Тд., <Уу, tr, Тд.у, Тд-з, -напряжения, которые показаны на фиг. 6. Также д. б. соблюдены поверхностные условия: СГд.С08(Ж,П)-)-Тд.уС08(?/,И)-ЬТа.2СОЗ {z,n)={), \ аyCOs{y,п)+Гу.уСов(х,n)+ryCOs {z,n) = Q, (13) (Tj cos {z, W)-f-TyjCOS {y,n) + XQ,OQ{X,n)=0. С.-Венан (St.-Venant) принял допущение: 1) (Тд. = сГу = о-з = 0, 2) Та., = 0 - все нормальные напряжения, также касательные в перпендикулярной к оси бруска плоскости, равны 0. Из ур-ий (12) и (13) остаются в силе: J7- + - = 0, (14) дх ду Гу COS {у, П) + Тд. COS (Х, П)= О . Если положить У- ~ дх ) где (р - ф-ия переменных х я у и называется ф-ией напряжений, тогда уравнения (14) получат вид: 02ф dqp dxdij дудх = 0, = = О (1G) ибо COS (у, п) = - dx ds оу ds ds COS (X,n)=: причем ds-элемент контура сечения. Таким обр. (р{х, у) имеет на контуре сечения постоянное значение. Вопрос сводится к отысканию ф-ии *р{х, у), к-рая и определяет, по   Фиг. 7. ур-ию (15), величины напряжепий. Функция (р(х, у) должна удовлетворять ур-иям: v v = o, v4.= 0, (17) где \~-диференциальный оператор Лапласа; уравнения (17) после подстановки из (15) перейдут в ур-ие: Const. (18) Можно доказать, что Const = -2GT. Решение ур-ия (18) дает распределение напряжений при К. для бруска любой формы, если ф-ия напряжений сохраняет на контуре постоянное значение. Венан применял с большим успехом полуобратный метод для решения этого ур-ия: частью напряжений (деформаций) он задавался, другие находил по ур-ию (18). Вебер-Риманом дано решение в общей форме логарифмического потенциала. Вебер изучает распределение главного вектора напряжений и т. о. принимает во внимание влияние нормальных напря5ений. Для круга во всех решениях получаются одни и те же ур-ия прочности и деформации. Рейнер рассматривает вал круглого сечения под нагрузкой поверхности, силами и приходит к существенно иной ф-ле прочности: т. е. напряжения в параллельных сечениях различны. Расчетные зависимости для сече, т......*.....I-г...............гт-т..........1-  I- ФИГ. 9. Фиг. И. Фиг. 12. НИИ (по Вепану и частью по Веберу) имеют следующий вид: для эллипса (фиг. 7) / де а и b-большая и малая по.туоси эллипса. iOJoMifl (F- -площадь сечения); для прямоугольника (фиг. 8) l,os-40JuMs; . (21) (22) (23) здесь Ь и h-стороны, причем Ъ-коротк ая для равиостороннего тр-ка К,-Ц--, (24) здесь Ъ-сторона тр-ка; для профилей, показанных на фиг. 9-14, (25) где 1= h + h-l,OS (фиг. 9). 1= ?i + ?2-1,78(5 (фиг. 10), 1= 1 + 2-0,15(5 (фиг. И), I = 2li + 1-2,6(5 (фяг. 12 и 13), 1 = 21 + ?2-1,2(5 (фиг. 14). Если полки и стенки различной толщины, т j = ,ГГ! г (Д-я полки) = .з (для стенки) причем для швеллера (фиг. 15): r = 2li-a2, 1 = l2-l,6(5i; для двутаврового сечения (фиг. 16): V = 21 - 1,26(52, Г'= Za -1,67(52 + l,76(5i. (26) Фиг. 13. Фиг. 14. Фиг. 15. Фиг. 16. Т. Э. т. XI. Для вала круглого сечения, но с выточкой для шпонки, причем диаметр выточки очень мал, ур-ие прочности: К,.. (27) напряжение вдвое больше, чем для полного цилиндра. Для валов с вьггочкой диаметра di напрялеение равно К.-т:{-тУ (28) .77мт.: Тимошенко С П., Курс сопротивления материалов, 6 изд., М.-Л., 1928; Бобарыков И. И., Сопротивление материалов, Часть общая, М., 1925; Д и и н и к А. Н., Известия Новочеркасск, института , Новочеркасск, 1912; N а v 1 е г, Resume de le(?ons etc.. P., 1864; We b e r. Die Lehre d. Drehfestigkeit, Z. d. VDI , 1921; Mises R.U.Frank P., Die Differential- u. Integralgleichungen d. Mechanik u. Physik, 7 Aufl., B. 1-2, Brschw., 1925-27; Filon G., <(Philosophical Transactions of the Royal Society of London , London, 1900, v. 193, series A, p. 309; Bach C. u. Baumann R., Elastlzitat u. Festigkeit, 9 Aufl., В., 1924. С. Лебедев. КРУШИНА, небольшие деревья и кустарники из сем. RhamnaceaeL. В СССР встречаются следующие виды К. 1) К. слабительная, лсостер, колючка, Проскурина (Rhamnus cathartica)-высокий кустарник или небольшое дерево. Древесина твердая, леелтоватая, хорошо полируется, годна для токарных изделий, уд. вес 0,72. Ценятся корневые наплывы К. Ягоды К. имеют примепение в медицине и при изготовлении нек-рых акварельных красок (желтого и зеленого цветов). Кору употребляют как дубильный материал (см. Спр.ТЭ, т. III). Область распространения-Европа, до сев. предела растительности. 2) К. л о.м к а я, к р у ш а т н и к, м е д в е лс и н а (R. frangu- la)-высокий кустарник, удельн. в. 0,59. Древесина крепкая, употребляется на сапожные гвозди, на приготовление порохового угля, на мелкие столярные изделия. Область распространения-средние и южные районы Европейской части СССР. Виды R. Pallassii, R. alpina, R. microcarpa, R. grandifolia-ку-старнигсн, произрастающие в Закавказьи,- хозяйственного значения не имеют. Лит.: Арнольд Ф. К., Русский лес, 2 изд., СПБ, 1893-99; К е р н Э. Э., Деревья и кустарники. Их лесоводственные особенности, использование и технич. приемы, М.-Л., 1925. Н.Раницний. КРЫША, покрытие, защищающее здание от атмосферных осадков, солнца и ветра. Пространство под нею,за исключением плоских крыш, называется чердаком. Всякая К. состоит из жесткого каркаса, называемого стропилами, и собственно покрытия, или обрешетки с кровлей. К. состоит из одного или нескольких скатов, пересечениями которых образуются углы, причем исходящие углы называются р е-б р а м и, а входящие-р азжелобками. Верхнее горизонтальное ребро называется коньком крыши. Вертика.;1ьное расстояние от конька до основания крыши называется ее подъемом. Чем больше подъем К., тем она будет дороже; поэтому следует давать скатам К. наименьший уклон, допускаемый д.г1я известного материала К.; всем скатам одной К. обыкновенно дается один и тот же уклон, чем достигается 6o.7iee правильный отвод дождевых вод. По чис„чу скатов и их форме К. разделяются на: односкатные, двускатные (щипцовые), четырехскатные (шатровые, или пальмовые), по лу пальмовые, пирамидальные, шпи-цевые, многощипцовые, конические, купольные, мансардные, шедовые и плоские. 1) Односкатная К. (фиг. 1) имеет один скат, конек ЬЪ и карнизный край аа; такими К. покрываются строения, построенные на мон^е с соседним участком (чтобы не спускать воду с крыши на соседний участок), здания небольшой ширины и различные временные соорултения. Односкатная крыша имеет то неудобство, что доясдевая вода отводится по направлению одного только ската, а пото]му вода скопляется на нем в двойном количестве против двускатной крыши и в большем, чем при шатровой; кроме того стропила обыкновенно производят распор на стену, поддерлшвающую нижний конец ската. 2) Д в у с к а т н а я, или щипцовая, К. (фиг.2) имеет два ската; треугольные части а стены под К. называются щипцами, или (}) р о н т о н а м и, а самые стены щ и и ц о в ыми. 3) Ч е т ы р е X с к а т ня, или шатровая, или Б а л ь м о в а я, К. (фиг. 3) состоит из четырех скатов-двух г.тавных аЪЬа и сЪЬс и двух треугольных скатов аЪс, называемых вальмами. Шатро)!ая К. имеет больше наружных выпуклых ребер, что уве-.тичивает работу и усложняет устройство стропит; вальмы ее производят распор в точках а и с; к выгодам этой К. следует отнести .тучшее распределение дождевой воды и меньшую поверхность стен вследствие отсутствия фронтонов. Поверхности односкатной, двускатной и шатровой К., при одинаковом плане строений и угле иак.тонения скатов, одинаковы; проведя линию cd (фиг, 1) по середине ската односкатной К., получим отрезки его, равные скатам двускатной К.; дополняя шатровую К. до двускатной, легко убедиться в равенстве тр-ков abd и dbc (фиг. 3), равных тр-ку aef. Из этого равенства поверхностей следует, что для таких К. потребуется одинаковое количество кровельного материала. 4) П о л у в а л ь м о в а я К. (фиг. 4) часто употребляется в экономических постройках; она получается из двускатной крыши, если отнять вверху (у конька) часть аЪс и вместо отвесн. стенок поместить треугольные скаты (полувальмы). 5) Пирамидальная К. (фиг. 5) перекрывает помещения, имеющие вид квадрата или правильного мн-ка; все скаты равны между собой и сходятся в одной точке. 6) Шпицевая К. (фиг. 6)-та же пирамидальная К. с подъемом, значительно большим, чем это необходимо для стока воды. Шпицы употребляются для покрытия башен и других возвышенных частей здания. 7) Многощипцовая К. (фиг. 7)может служить для покрытия здания, имеющего в плане форму квадрата или правильного мн-ка; верхние линии пересечения скатов представят коньки, входящие же углы по линиям аЬ и cd образуют разжелобки. 8) Коническая К. перекрывает круглые помещения и имеет вершину в центре круга. 9) К у п о .т ь н а я К.. или купол, может иметь различную форму в зависимости от формы перекрываемого помещения, и от стиля, в к-ром он проектируется. 10) Мансардная К. (фиг. 8) состоит из двух или трех скатов различного уклонеь; верхние пологие скаты аЬ и аЪ образуют двускатную или шатровую К., средние Ьс и Ъ'с' составляют крутые плоскости той же К., а нижние пологие cd и cd служат для перекрытия карниза и делаются параллельными верхним скатам; эта К. образует вместительный чердак, который м. б. обращен в жилой этаж; освещение чердака производится посредством слуховых окон; мансардная К. имеет большую поверхность, чем двускатная и шатровая К., при том же подъеме и п.тане строения. 11) Пилообразная (шедовая) К. (фиг. 9) употребляется гл. образ, в фабрично-заводском строительстве д.тя перекрытия больших широких пространств, при помощи ряда односкатных крыш АВ, CD, EF со стенками из застекленных переплетов; пролеты не более 10 м; расстоянпе мелоду фермами 4-5 м; для уничтол^ения горизонтальных разжелобков устраивают дополнительные скаты а&с, def. 12) Плоские железобетонные К.-террасы применяются в Германии, Франции, Англии и Америке, у нас же они появились недавно. Плоская и^еле-зобетонная крыша должна быть легкой,огнестойкой, водонепроницаемой, дешевой. Железобетон (см.) обладает в известных случаях значительной огнестойкостью. Что касается звукопроводности и теплопроводности, то в этом отношении железобетон требует изоляции; для изоляции применяется асфальт, пробка, теть, рубероид, шлак, инфузорная земля, го л ьц-цемент, войлок, рольный свинец, пергаментная бумага. Для устройства железобетонной К. по железны.ч двутавровым балкам на нижние полки пос- ледних (фиг. 10) укладывают накат 1 из сосновых пластин толщ. 11 см. По накату делают глиняную смазку 2; по ней прокладывают два слоя войлока 5, который засыпают землей 4; затем оставляют прослойку 5. По верхним полкам балок укладывают опалубку 6 толщ. 2,5 см и по ней слой бетона 7 толщ. 8-1-10 см с арматурой из Q-мм прово-. юки, связанной вязкой; затем, для изоляции от сырости, два слоя асфальта 8 (13-1-20 мм) и сверху слой песка с гравием 9 толщ. 4 см. Состав бетонной плиты: 1 ч. цемента, 2 ч. песка и 4 ч. гравия, воды 104-15%. При расчете железных ба.ток вышеописанной конструкции нагрузку принимают округленно в 1 ООО кг/м^; последняя слагается из следующих частей: Железобетош[011 плиты толщ. 8 см..... 193 Наката из ll-c.vt пластин........... 90 Смазки наката глиной и засыпки просеянной землей.................. 75 Асфальта.................... 60 Песка и гравия................ 100 П1тукатурки.................. 15 Собственного веса балок........... 44 Нагрузки от людей.............. 4оо Всего..........976 На бетоннью плиты моллю уложить пробковые плиты, а поверх их-слой тощего бетона в 2-3 см, рубероид, асфальт и necoic с гравием. В нек-рых постройках над бетонными плитами укладывают слой шлакового бетона, затем слой толя с гольц-цемептом, пробковые плиты толщ. 4 см, пергаментную бумагу с гольц-цементом в два слоя, вновь толь с гольц-цементом, мелкий песок слоем в 4 сж и поверх песка настштку из бетонпых плиток. При применении сводов сист. Монье, над сводами и между балками устраивают заполнение из гари или инфузорной земли, затем укладывают сухой просеянный шлак, слой толя и гольц-цемента, опалубку, бетонные плиты, гольц-цемент, асфальт и песок с гравием. В новом здании Госторга в Москве (на Мясницкой ул.) по леелезобетону проложен слой толя в 1 см, затем пробка- о см, ш.чаковый бетон-8 см. рольный сви-пец-1,5 см, песок, асфальт и бетонные плитки. Уклон плоских л:елезобетоиных К. берется 0,02. На К. устраивают лселезный парапет высотой не менее 1,25 м. Стропила зависят от формы и размеров здания и от материала покрытия; от последнего зависит уклон К. Стропила делятся: а) по материа.ту-на деревянные, леелезныо. и смешанные, б) по конструкции-на наслон-ные, висячие и смешанных конструкций. Стропила состоят из б. или м. сложных ферм и служат для поддерлсапия кровли. Наклонные брусья, лежащие в плоскости скатов крыши, называются стропильным и ногами; подкосы и прогоны стропил имеют целью привести ферму в неизменяемую систему, так чтобы силы, действующие иа одну какую-нибудь ее часть, передавались па другие. Стропильные ноги располагают обычно па расстоянии 2 м друг от друга, но если ширина строения более 12 м, то это расстояние уменьшают до 1,8 м. В каменных строениях стропила укладывают на так наз. м ауерлаты - брусья (или бревна, оте-саипые на два канта), служащие для равно-Pvicpnoro распределения груза всей крыши. Для прикрепления кровли к стропилам и для передачи ее груза па стропильные ноги служит обрешетка; обрешетку (нз брусьев) нередко заменяют сплошной настилкой из досок. Н а с л о н н ы е стропила. Для односкатных крыш, перекрывающих каменные строения (фиг. 11), стропильные ноги ab лежат своими концами на мауерлатах: верхнем а' и ниншем Ь'. В деревянных постройках (фиг. 12) пилений конец ноги врубается в верхний венец т, а верхний поддерживается прогоном п, положенным по стойкам р. Если же стропильные ноги длиннее 5 м, то их подпирают подкосами dd (фиг. 13) или прогоном I на стойках п (фиг. 14). Соединение стропильной ноги с нижним мауерлатом показано на фиг. 15, а с верхним-на фиг. 16. Врубка подкосов в стропильные ноги производится зубом (фиг. 17, А), торцовая часть которого образуется продолжением биссектрисы угла, составленного нижними кантами ноги и подкоса; если этот угол близок к 90°, то молшо врубать не зубом, а шипом (фиг. 17,Б); подкос с ногой схватывается с обеих сторон же.тезными скобами, располагаемыми перпендикулярно к биссектрисе верхнего угла; пилений конец подкосов врубается в прогон углом (фиг. 18), Д.ТЯ чего проводят линию be и углы b и с делят пополам, по биссектрисам углов зарубается подкос, а в прогоне делается соответствующая затеска. При распо-лолееиии подкосов необходимо, чтобы: 1) точка упора подкоса была в средиейтрети длины ноги, 2) подкос составлял с ногой угол возмолшо близкий к 90°, 3) угол, состав-тяемый подкосом с горизонтальной линией, был по возможности не менее 45°, 4) длина ноги меледу подкосом и точками опоры была не более 5 м. Наслонные стропила для двускатных крыш устраиваются в тех случаях, когда имеются внутренние продольные стены (фиг. 19 и 20) или отдельные опоры, или достаточное количество поперечных степ, на к-рых можно поставить столбы. Наслонные стропила представляют собою систему наиболее экономичную, простую и прочную и не так загромождают чердачное помещение. Висячие стропила устраиваются там, где не имеется внутренних капитальных стен, например при покрытии сараев, мапе-леей и других общественных зданий. Висячие стропи.та Д.ТЯ пролетов не свыше 7 м состоят из двух стропильных ног и затялеки be (фиг. 21). Центр соединения ноги с затяллеоГг доллеен приходиться над серединой деревянной степы (фиг. 22) или мауерлата каменной степы (фиг. 23). При пролетах от 7 до 12 .и затялека делается составной и поддерлеиваот-ся бабкой а; при этом, если длина ног более 5 м, то ноги поддерлеиваются подкосами Ь, упирающимися ниленими концами в бабку (фиг. 24); соединение бабки с ногами шипом указано на фиг. 25; затялека сращивается прямым или косым замком с накладками и болтами, а подкосы врубаются в бабку зубом с шипом (фиг. 26). При пролетах 12-14 м ферма состоит (фиг. 27) из стропильных ног ft, составной затяжки Ъ, двух бабок с, двух подмог d и ригеля к; такие стропила известны под названием палладиевых и д.чя деревянных строений не употребляются: главную сопротивляющуюся часть этой фермы составляет трапеция, образуемая подмо-гами, ригелем и затял^кой, ноги же служат только для придания крыще требуемой формы. На фиг. 28 указано соединение стропильной ноги и подмоги с затялжой, а на фиг. 29-соединение бабки с ригелем и подмогой. При пролетах 14-1-20 jh устраивают висячие стропила о 3 бабках (фиг. 30), при двух подкосах и двух подмогах. При большом подъеме К. для пролетов до 10 м можно устраивать висячие стропила с ригелем а, причем ферма делается с затял^кой или без нее (фиг. 31). Стропила смешанных конструкций. При отсутствии поперечных стен или если расстояние между ними больше 10 ж прогон с (фиг. 32) поддерживается вспомогательной висячей фермой с одной бабкой, а при очень большой длине стропильных ног (до 15 ж) прилюняют 2 прогона с 2 бабками; оба эти случая дают пример смешанной конструкции стропил - сочетание наслонных с висячими. Простейшие виды смешанных ферм: дерево с железом для пролетов от 4 до 10 ж, где части, подверл^енные сжатию (стропильные ноги и подкосы), делают из дерева, а части растягиваемые (затяжки и подвески, или же струны, а) делают из и<елеза (фиг, 33). Наиболее употребительны железные стропила: 1) французская, или растяжная, система Полонсо (фиг, 34): а- иодкосы, с-затяжка, Ь-струны, 2) англ. система (фиг. 35) с вертикальными струнами и 3) америк. система (фиг.36) с наклонными струнами; последняя система имеет преимущество перед английской, так как у нее сжатые, более тяжелые части короче, чем у английской, благодаря чему вся ферма получается более легкой, а потому и более дешевой. Стропильные ноги и вообще все части, подверженные сжатию, делаются из таврового,коробчатого или углового железа, иногда с добавлением листового котельного лселеза, части же, подверженные растяжению, - из углового железа. Фермы у своих опор лежат на чугунных подушках. Расчет стропил. Для расчета стропил выбирают подъем К., который зависит от материала кровли и дается или в виде отношения h:2c, где h-подъем, а 2с-пролет, или углом а в градусах, составляемым наклоном К. с горизонтом. Данные для различных кровель следующие: Кровли h : 2с а Металлические..... 1:8-г-1:6 13-f-ts° Толевые......... 1: 6-н1:4 18--23° Черепичные...... 1:4- 1:2 23 -н 45 Шиферные....... 1:3-1:2 31 -ь 45° Тесовые и гонтовые . . 1:2 45° Лревесно-цементыые . . 1 : 20 1 : 10 5 -мо° Соломен, и камышовые 1 : 2 ч- 1 : 1 45 (.0° . Длина стропильной ноги а определяется (фиг. 37, 40, 41) по ф-ле: c=acosa, илиа = - cos а где с-пролет; подъем Ь определяют по ф-ле: с = Ь ctg а, или Ъ = . ctg а Стропила должны выдерживать постоян-НТ.7Й груз кровли и обрешетки и временную нагрузку от давления ветра, слоя снега и веса человека. Постоянный груз в кг/м^ составляет: Кровли металлической ......... 9 толевой............. 6-9 шиферной............ .3.5-60 черепичной желобчатой .... б4-т-72 шпунтовой..... 42 плоской...... 86 тесовой в 2 ряда........ 40 гонтовой в 2 ряда........ 29 3 ........ 40 древесно-цементиой....... 164 соломенной........... 15 Обрешетки для металлическ. кровли . . 9 прочих видов . . 4-Г-20 Временный груз (ветер и снег) м. б. задан как действующий перпендикулярно к ноге (груз Pi на фиг. 38) или вертикально (груз Pg)- Принимая максимальную толщину слоя снега в 0,7 м, расчетная нагрузка на 1 кровли берется: при силе Pj-144 кг/м^, а при силе Pg: для пологих К.-162 кг/м^, для крутых-58 кг/м^. В том случае если пролет велик, в конструкцию вводится подкос d, подпирающий ногу а (фиг. 39). Расчет частей стропил производится по правилам строительной механики в соответствии с действующими на них силами и с допускаемыми напряжениями, учитывая во всех сжатых частях продольный изгиб. Стропильные фермы и рамы (для больших пролетов) различных систем и их расчет см. Рамы и Фермы. См. также Деревянные конструкции, Металлические конструкции, и Жесткая рама. Кровли. Наиболее употребительны кровли тесовые, гонтовые, черепичные, шиферные, древесно-цементные, толевые и лселезные. Тесовая кровля. Доски Для этой кровли употребляются преимущественно сосновые, гладкие, без сучьев и заболони; толщина досок от 25 до 38 мм, а длина должна быть равна длине ската К.; доски, остроганные и продороженные (фиг, 42), прибиваются к обрешетке перпендикулярно коньку в 2 ряда, нижний ряд одним 75-лии гвоздем, а верхний по краям двумя 125-.1Ш гвоздями, причем швы верхнего ряда должны приходиться над серединой досок нижнего ряда; обрешетка делается из 63-мм брусков, расположенных на расстоянии 0,7 или 1 м друг от друга и прибиваемых к стропильным ногам 1Ъ0-мм гвоздями. Если доски короче ската К., то недостающее пространство перекрывается короткими досками у конька К. (фиг. 43). По коньку и ребрам К. укладываются вдоль по две доски. К. временных построек перекрываются досками в один ряд вразбеяку (фиг. 44) или же в з а-к р о й (фиг. 45) параллельно коньку крыши и прибиваются гвоздями непосредственно к стропильным ногам.Тесовые кровли непрочны, так как доски разбухают, усыхают и коробятся. Гонтовая кровля (см.). Гомт (см.) располагается на К. (фиг. 46) так, чтобы длинные его стороны были направлены по скатам кровли, а шпунты его шли бы в одну сторону. Гонт должен быть прямой, без трещин и сучков и не совсем сухой. Гонтовая кровля прочнее тесовой, но более опасна при пожарах. Вместо гонта применяют финскую лучинку или стружку (гонт без шпунта), причем ряды укладывагскг попеременно горбом; в  1 ... 31 32 33 34 35 36 37 ... 49 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

© 2007 SALROS.RU

ПромСтройМат |