|

|

|

|

1 ... 30 31 32 33 34 35 36 ... 49 финирования светлой сыворотки (Щекович) (на 1 ООО кг светлой сыворотки) в кг: Серной к-ты концентрирован........ 0,6 Перекиси водорода 5%-H0:i......... 18 Скипидара.................. 5 Уксусной к-ты 80%-иой.......... 1 Аммиака................... 1,5 После рафинирования сыворотки и отстоя в течение 1-2 суток сыворотку декантируют в отдельный сборник и перед заливкой на тазики сушилок нейтрализуют (на лакмус) 25%-ным аммиаком. Для белковых растворов нейтрализация на лакмус неточна и ее следует производить по концентрации водородных ионов электрометрическим или ко-.ториметрическим путем. На практике однако часто производят определение нейтрализации по лакмусовой бумажке до наступления нейтральной реакции или внесением эквивалентного количества щелочи, которое по расчету должно нейтрализовать кислотность сыворотки, обработанной при рафинировании кислотами. Осадок в светлой сыворотке на практике получался около 1-1,3% от веса светлой сыворотки. Этот осадок пока применения не нашел. Б. Щелочной способ обработки сыворотки состоит в обработке светлой сыворотки растворами щелочей, причел! последующая нейтрализация производится какой-либо слабой к-той. Приготовление щелочного раствора: а) 8%-ный раствор NaOH (доза рецептуры: на 1 кг свежей сыворотки прибавляют 20 г раствора, тщательно перемешивают и затем отстаивают 6-8 ч. в закрытом чане), б) Раствор перекиси водорода: 1 кг пергидроля (33,5%-ная HgOj) растворяют в 3,4 кг воды (на 1 кг свежей сыворотки прибавляют постепенно 20-30 гН202И,смешав, нагревают до 30-40°, т. е. до осветления). Нейтрализация производится 4 %-ной борной к-той или 4 %-ной щавелевой к-той (доза нейтрализации: на 1 кг сыворотки, обработанной щелочами, 10 г раствора к-ты). Этот новый способ запатентован в СССР. Рафинирование черной сыворотки производится так же, как и светлой сыворотки, но химических веществ употребляют меньше. Рецептура (на 1 ООО кг черной сыворотки) Московского альбуминного завода следующая (в кг): 19-23/24 г. (по сообщ. Андреева) Уксусной к-ты 20%-ной 2,70 Воды......... 2,70 Серной к-ты конц. . . 0,150 Воды.......... 3 С:-.ипидара....... 5 Аммиака для иейтрали- здции........ 1,25 1928/29 г. (по сообщ. Щексвича) 1,25 (80%-ной) 1,25 0,95 Количество аммиака должно задаваться точно по норме, определенной электрометрически или грубо - по химическому эквивалентному расчету на нейтрализацию. Лакмус в качестве индикатора здесь непригоден, так как сыворотка окрашена в тёмнокрасный цвет. Осадка получается от 1 до 1,5% от веса черной сыворотки. Порядок задавания химическ. веществ следующий: 1) добавка уксусной киспоты, 2) помешивание, 3) задавание скипидара, 4) помешивание около получаса, 5) отстаивание в течение 24 часов. 6) декантирование черной зарафинирован-ной сыворотки, 7) нейтрализация аммиаком и 8) сушка. Подача в сушильный цех может осуществляться поршневым и.ти центробежным насосом по трубам 1,5-1-2,0 диам. (оцинкованным внутри). Нейтрализованные светлые и черные сыворотки из бака-сборника (около самих сушилок) разливают чумичками по тазикам, к-рые устанавливаютсяна стеллажах в сушилке. Светлую и черную сыворотку сушат отдельно в светлой и черной сушильне. Чумичка рассчитана как-раз на емкость тазика, к-рый для светлой сыворотки имеет емкость 250-1-300 г, а для черной сыворотки-3504-400 г. Размеры луженого железного тазика (из 12 - 16-фн. железа): 220 X 340 X 20 мм. Расход топлива-обычный для это го типа сушилок-6кг дров на 1 кг черного альбумина. Выход черного альбумина равняется 15,5% отвеса черной сыворотки. Температуру в сушильне для сушки альбумина поддерживают от 45 до 55°. Увод паров из сушильни рекомендуется даже при огне-калориферной системе производить вентилятором во время первых часов сушки, а затем пускается в ход вытяжная вентиляция трубой. Продолжительность сушки кристаллического альбумина 20 -22 часа. Перед выгрузкой готового продукта рекомендуется понизить t° сушильни до 20-25°. Во время сушки следует производить переборку, т. е. перестановку тазиков с менее высохшим материалом на места тазиков с более высохшим материалом. Тазики перед сушкой чистят и смазывают для светлого альбумина рыбьим жиром или вазелиновым маслом (без запаха), а для черного альбумина-минеральным маслом. Норма расхода масла 0,6-1 г на тазик. Добавление жира в сыворотку, необходимое в процессе работы, вредно отражается на качестве конечного товара, так как черный альбумин при употреблении для клейки благодаря присутствию в нем жира образует совместно с известью (щелочью) мыла, понижающие его клеевые свойства. Тазики, в которых сыворотка не высохла или была высушена неправильно (напр. с образованием наверху корки), дают т. н. шквару (верх и низ просушены,сердцевина недосушена). Шквару отбирают вручную или сортируют готовый товар по размеру и весу кристаллов , на бурате (см.). То, что не проходит через сита с отверстиями в 8 мм, составляет шквару и идет в сухую-кровь или на синькалевый завод. Шквары не должны быть больше 5%. Линейную скорость бурата следует брать от =0,6-1,25 м/ск; американцы рекомендуют v = 0,75 м/ск. Угол наклона оси барабана берется от 5 до 30°. Число об/м. 1015. Светлый кристаллическ. альбумин, отсортированный на столах, обитых жестью, поступает в укупорку в фанерные боченки по 50 кг нетто. Черный кристаллич. альбумин хранится на складах в мешках по 80 кг нетто, а за границу экспортируется в двойных плотных мешках. Альбумины гигроскопичны, почему складочные помещения должны быть сухи и иметь t°10°. Переработка заводского фибрина производится следующим образом. После отделения светлой сьшоротки кровяные высочившиеся тела вместе со сборной кровью и терцией с решет поступают на дробильную машину Перплекс , после обработки на к-рой получаются фибрин и черная сыворотка. Фибрин отдельно собирают в ванну и в ней подают на специальное сушило фибрина, в т. н. черную печь , которая по устройству подобна печным огне-калорифер-ным камерным сушилам. Тазы здесь употребляются большей емкости, по 16,4 кг сырого фибрина, размерами ~ 700 х 700 х 150 мм; t° сушила для сухой крови держат в пределах 70-80°. Тазы приходится через определенные промежутки времени доставать из сушила специальной длинной кочергой и сушащийся фибрин перелопачивать, т. к. иначе образуется толстая верхняя корка, которая не дает возможности высушить товар. В червой печи сырой фибрин дерлсат от 24 до 48 ч. По высушке получается сухой товар--сухая кровь в кусках разной величины от 5 до 30 мм диаметром. Для получения кровяной муки производят перемол на мельнице Перплекс или пользуются особой кровемуч-ной аппаратурой. Сухую кровь и кровяную муку укупоривают в мешки по 80 кг нетто. Кровяной активированный уголь, ранее импортировавшийся в СССР из-за границы, был получен Натуссом-Андреевым на московском заводе (1924 г.). Сухая кровь идет также на производство синькали (см. Кровяная соль). Переработка крови по отстоеч-ному способу в германской альбуминной промышленности несколько видоизменена. Там резку на кубики цельной желатинированной крови производят на специальном серум-отделителе, позволяющем механически производить работу отделения сыворотки. Производительность таких аппаратов- до 1000 кг кровяных телец. Процесс выса-чивания светлой сыворотки такл-се механизирован. Высаливание ведут в течение 24- 48 ч. Считают, что отстоем получают за 24 ч. 30% светлой сьшоротки, а при 48-часовом отстое-ок. 40% от веса крови-сырья. Крове-сборочные сосуды смазывают маслом. За границей наибольшее распространение имеет отстоечный способ получения светлой сыворотки и светлого альбумина. 3. Сепараторпый способ К. п. с точки зрения механизации является наилучшим и получаемая продукция при этом качественно очень высока. Кровяные сепараторы фирмы Альфа-Лаваль, давая неоспоримые П.Т1ЮСЫ в смысле выхода продукции, до сих пор не смогли дать совершеннейших сывороток. В наст, время светлая сепараторная сьшоротка темнее отстоечной светлой сыворотки и для осветления ее до требуемого оттенка приходится вводить значительно больше специальных химических веществ, чем при отстоечном способе. Центрифугирование крови имеет то преимущество, что не создается условий, могущих вредно влиять на мицеллы коллоидальных растворов, а поэтому будущее аппаратов центри-фугального разделения огромно. Кровяной сепаратор в комбинации с распылительными сушилками дает возмолшость работать без применения специальных химических веществ или лишь при небольшом их добав- лении. На кровяном сепараторе (к-рый отличается от молочного лишь особым устройством тарелок) можно: 1) выделять сьгоорот-ку, освоболеденную от кровяных телец, или 2) концентрировать красные кровяные тельца. Кровь до пуска на сепаратор д. б. де-фибринирована и тщательно профильтрована для удаления из волокон фибрина. Рекомендуется при пуске промывать сепаратор кипятком для стерилизации его. Получаемая непосредственно с мельницы Перплекс кровяная масса итти на сепаратор не может, так как при этом сьшоротка бывает окрашенной. Если кровь дефибринировать 10 %-ным раствором цитрата натрия (при отношении 5 : 100), то дефибринированная сыворотка разделяется на светложелтую светлую сыворотку (оттенка отстоечной сьшоротки) и темноокрашенную черную сыворотку. Количество сыворотки и красных телец в крови варьирует в зависимости от возраста и пола животных и др. условий. Производительность подачи материала на сепаратор меняется от установки того или иного мундштука на трубопроводе подачи (6-шт. комплект к сепаратору). После употребления сепаратор д. б. тщательно очищен. На сборку и чистку его требуется до 1 ч. в день. Обслуживающий персонал: 1 сепараторщик и 1 чернорабочий. Рекомендуется иметь не меньше двух кровяных сепараторов: 1 рабочий и 1 запасный. Электрическ. мотор в 1,5 IP распололсен на одной плите с сепаратором и составляет с ним агрегат. Сьшоротка подается в сепаратор: 1) ручным способом (залив), 2) из напорного верхнего бака с поплавком, причем бак имеет паровую или холодильную рубашку, и 3) из нижнего бака, из к-рого сыворотка по оцинкованному трубопроводу самотеком течет на поплавок сепаратора. После сепарирования получаемая сьшоротка собирается в сборники, откуда она насосами нагнетается в сушила. Отсепарированную сыворотку перед сушкой в камерных сушилах обрабатывают кислым или щелочным способом (см. выше). Продукты, получаемые при сепараторном способе К. п., и примерные выходы их указаны в приведенной схеме. fOOffs про в и (А) Дефибринированной сыворотки (в) 90кг-90% А Светлой сыворотки Черной сыворотки 5Ькг-657оВ-58%Л 32кг35%3=327оА Фибрина (С) 10кг10%А Светлого альбумина 5,7кг = 5,7%А Черного альбумина 10нг=10Г. А Потери 2кг=2 /о А Потери 2кг =2 %А Сухого фибрина 2,5x2-2,5% А Новые З-ДЫ в СССР: Ростовский, Киевский, Тифлисский, Астраханский, Петропав.тов-ский и Полтавский (концессионный) оборудованы усовершенствованными сушильными устройствами. Практика альбуминного дела рекомендует при современных условиях выработку светлого альбумина производить при условии ежегодного убоя не менее 50 ООО голов. В настоящий момент сепараторный светлый альбумин на русском рынке требуется в сравнительно небольших количествах-ок. 25-30 т в год, а на заграничный рынок он Табл. 2.-С р а в II и т е л ь и i>i е выход ы продуктов К. U. при отстоечном и сепаратор н о м с п о с о б а х (в % от веса сырья крови).

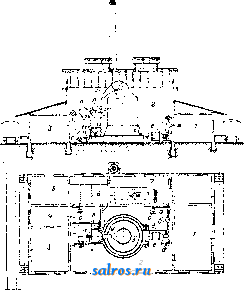

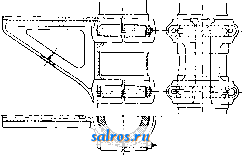

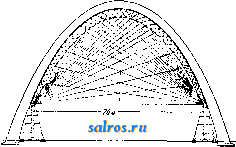

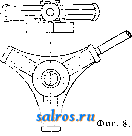

ТОЛЬКО выходит. Преимущество сепараторного способа перед отстоечным заключается также и в значительно меньшей площади рафинировочного цеха, которая составляет для з-да на 50 ООО голов убоя на 50 т крови в год при сепараторном способе ~ 96 м^, в то время как рафинировочное отделение при отстоечном способе при той же сырьевой базе займет ~ 130 м^; кроме того при сепараторном способе производство в большей степени механизировано. Сыворотки светлаясепараторная (уд. в.1,030) и черная сепараторная (уд. в. 1,047) близки к отстоечным светлой и черной сывороткам, но количество сухих веществ в них иное, чем в отстоечных: в светлой сыворотке 9,5%, а в черной 33-35%. Светлая сыворотка содержит серум крови и только немного красных кровяных телец, в то время как черная сыворотка является концентратом красных кровяных телец. Сушку сывороток, полученных сепараторным способом, производят в камерных и канальных сушилках. Для небольших производств рекомендуется иметь т а-зиковую сушилку на 1 ООО-2 ООО тазиков, или на 400-800 кг черной сыворотки в день, на паровом обслуживании котлами низкого давления типа Стребеля, Балтик и пр., т. к. температура в сушилке не должна подниматься выше 65°. Пар проводят по хорошо изолированному паропроводу в IVs - Такие котлы дешевы, не требуют особой котельной и не подлежат контролю котлонадзора. По типу котла Балтик можно изготов.тять парообразователи с давление?.! 0,5 atm, заменяя в них систему предохранительных клапанов открытой водяной трубой. Этим способом можно нагревать через калорифер воздух, к-рый затем вентиляционной системой подается в сушило, и т. о. получается тазиковая сушилка с регулируемыми температурой и обменом воздуха. Нейтрализованные сыворотки подаются насосом в напорный бак, из к-рого они поступают на ушаты , а из последних по сушильным тазикам разливаются ручным способом или при помощи шланга с особым краном. Норма сепараторной сыворотки на тазик для светлой сыворотки такая же, как и при отстоечном способе, т. е. 250-300 г на тазик, а черной сыворотки в виду меньшего содержания в ней воды (33-35% сухих веществ) берется на тазик не более 250-300 г; приведенные данные могут колебаться в зависимости от устройства сушилки. Наилучшей ° для сушки считается 45 55° в зависимости от периода ее. Парокало р и ф е р -ные камерные, сушилки рассчитывают на 3 ООО-5 ООО тазиков и процесс сушки ведут 12-16 ч. Для экономии площади вентиляционно-сушильные калорифер и вентилятор устраивают над сушилками. Там же ставят и напорные баки для сывороток.Можно ставить и канальную паро калориферную сушилку, которая имеет применение в Америке и 3. Европе. Иногда применяют также эти сушилки с разгрузкой по обе стороны канальной сушилки. Можно осуществить и комбинированную схему сушилки, к-рая являлась бы комбинацией камерной и канальной сушилок. Для технически правильного ухода за сушилкой требуется внимательно следить за психрометром и термометром как в сушилке, так и снаружи ее. Сушильщик снабжается специальной таблицей-диаграммой сушки, по к-рой он бы мог регулировать работу вентилятора и калорифера. Так как Г и степень насыщения воздуха водяными парами меняются по сезонам года, то обыкновенно необходимо иметь расчет на три периода: зиму, осень и весну и лето. Вакуумные барабаны Пассбурга также могут применяться для сушки сывороток, причем благодаря применению вакуума они долнены давать хороший товар. По принци-  На фиг. изображен план германского альбуминного завода на распылительных сушилках. Обозначения: 1 - помещение для сырья (рафинировочный Ц(х); 2--сушильный цех, где а-компр^ссор; б-в'.здуш-пый баллон: в-трубопровод; д-фильтр для воздуха; е-калорифер; ж-нагнетатель свежего воздуха; а-сушильная башня; и- хобот башни; к-фильтр бета ; л-эксгаустер выхлопной: н-шнек для порошка; о-электромотор; -5-склад готового товара; 4-контора; 5-лаборатория; 6-рабочее помещение; 7-котельная. ну ИХ устройства они составляют переход к выпарным установкам с движением жидкости. Специальные сушильные вакуум-пено- Место изготовления и продукт Влажность очистительные устройства также сушат яичный белок, желток, молоко, кровь и т. п. Барабаны делают от 0,5 до 10 об/м. Кроме того для сушки сыворотки применяют барабан Империал , распылительные сушилки, фильтр-сушилки, двухвальцовые сушилки (с вакуумом и без вакуума). Альбуминный кпей. В СССР-большая потребность в кровяном альбумине в связи с громадным ростом фанерной промышленности; спрос на него превышает предложение; за границей требование на кровяной альбумин неограниченное. Эмпирический анализ в альбуминной практике определяет следующие качества кровяного альбумина: цвет, запах, загниваемость, излом, форму кристаллов, общий внешний вид, эмпирическую клейкость и растворимость в воде. Химический анализ альбумина должен предусматривать: 1) запах альбумина и загниваемость, 2) влажность, 3) растворимость альбумина в спирте (растворимость белковьгх веществ), 4) % жира, 5) % золы, 6) % азота, 7) реакцию растворов клея и определение в них P,i. Физический анализ должен предусматривать: 1) набухав З.-СвоПства емость в воде, 2) свертываемость, 3) тонкость порошка, 4) уд. в., 5) клеящую способность при нормальных условиях и при действии влаги, 6) вязкость, 7) водоупорность. Анализ сухого фибрина и сухой крови должен определять: 1) запах и загниваемость, 2)влажновгь, 3) % азота, 4) % белковых веществ, 5) удельный вес, 6) тонкость помола. За границей стандарта на альбумины нет. Крепость клея из альбумина для фанеры должна удовлетворять условиям, изложенными ОСТ, № 122. Испытание склейки фибрином дало (опыты Волгина) такие показатели: 7,94 кг/см--крепость на скалывание по клею в сухом состоянии (против нормы для альбуминного клея в 13,0 кг/см), т. е. крепость клея оказалась равной 61 % нормы; проба на водоупорность - 3,95 кг/см против нормы в 6,0 кг1см\ т. е. 65,8% нормы. Состав различных альбуминов приведен в табл. 3. При изготовлении альбуминного клея каждый сорт альбумина требует своих специфиче- - ских условий приготовления и употребления. Типичные составы альбуминного клея. I. Растворяют при 27°: а) 100 вес. ч. черного альбумина (кристаллического),б) 1 ООО вес. ч. воды, в) вводят в виде известкового мо- ют и дают вызреть при темп-ре 20° около 1 часа. II. Клей американский для фанеры: 100 вес. ч. черного альбумина (Рг,90%), 180 вес. ч. воды при темп-ре 27°, 4 вес. ч. нашатырного спирта удельного веса 0,90, 3 вес. ч. гашеной извести. III. 6 вес. ч. черного альбумина, 11 вес. ч. воды, 0,25 вес.ч. нашатырного спирта и 13 вес. ч. гашеной извести. В США применяют при склейке сдавливание прессом с раз.тичной силой в зависимости от сорта дерева и его поверхности; обычно давление доводят до 14 кг/ем пря температуре 100-150°. Время, необходимое для склеивания, находится в зависимости от толщины фанеры; например для трехслойной фанеры в требуется 3 мин. В Америке также применяют параформальде-гидный альбуминный водоупорный клей для холодного и горячего прессования. Рецептура его: 100 вес. ч. растворимого черного альбумина (Рьне менее 90%), 120-200 вес.ч. воды, 5,5 вес. ч. аммиака (удельн. вес 0,90) и 15 вес. ч. триоксиметилена (параформаль-дегид). Альбуминный клей приготовляется в мешалках с горизонтальной или вертикальной осью. наиболее изготовляемых типичных альбуминов, в СССР (в %). Растворимость * Московский 8-д: Светлый альбумин ..... Черный альбумин ..... Тифлисский з-д: Светлый альбумин ..... Тамбовский з-д: Черный альбумин ..... Орловский З-Д: Черный альбумин ..... Ростовский з-д: Светлый альбу-мин(порошок, без химикалий) ..... Светлый альбумин (порошок с химикалиями) ..... Ростовский черный альбумин Черный альбумин (порошок иг свозной крови, с химикалиями) . 9,7 9,9 12,70 15,20 6,12 6,26 5,60 98,5 88,0 93,0 3,57 95,7 98,50 90,06 S3,66 Растворимые белковые вещества Жир I Зола Год анализа 1 8,0 ео,о 75,57 81,2 80,12* 68,8 71,2 Белка 85,84 Белка 70,3 75,6 74,0 82,69 81,0 1,33 10,53 1,72 5,27 1,40 0.83 4,88 4,10 1,68 1924 1929 1929 1929 1929 * Рь обозначает растворимость на влажный, а/с -на сухой альбумин. Свозная кровь понижает раствори.мость. лока (1:10) 1,33 вес. ч. СаО, все размешива- Продукты К. п. употребляются в фанерной и деревообделочной промышленности, в кожевенной промышленности,в писчебумажной, при производстве фотографическ. альбуминной бумаги, фармацевтич. препаратов (гематоген, таннальбин, железистый альбу- минат и т. п.), пластическ. масс, в кондитерском деле, в колбасном производстве и пр. Лит.: Родионов К., Использование отбросов боенского дела, М., 1928; Иолов пнкин Ф..;И., Мясное и боенекое дело, Ж.-Л., 1929; X р п-стодуло Д. А., Продукты скотобоен. Справочное руководство по боенскому делу, М., 1923; Мясное д110. Справочник для мясозаготовителеп, М., 1926; Зарочепцев М. Т., Производство бэкона, Л., 1926; Абдергальдеп Э., Основы нашего нитания и обмена веществ, пер. с нем., Л., 1926; К ом а р о в Н. е., Холод. Руководство по холод, делу, М., 1924; Ч у с в с к II й И. А., Физиология человека и животных, 8 издание, М.-Л., 1925; Л ю б а в и н Н. Н., Технич. химия, т. 7, Органич. вещества, ч. 3, вып. 3, Альбумин и клей, М., 1923; Гинзбург Р., Практич. руководство к клипич. гематологии, Минск, 1928; Фрейфельд Е., Курс гематологии, .М., 1927; Дюкло Ж., Коллоиды, перевод с франц., Л., 1924; К е р с т н е р О. и К н и п п и н г Г., Питание человека, М.-Л., 1928;Иарсоцс Т., Основы биохимии в приложении к физиологии человека, пер. с англ., М.-Л., 1928; Песков И., Коллоиды, М., 1925; Лепешинская О., Оболочка красных кровяных шариков как коллоидная система и ее изменчивость, М.-Л., 1929; Паули В., Белки и коллоиды, пер. с нем., М.-Л., 1928; Прянишников Д., Белковые вещества, 2 издание, М., 1926; М е н ь е Л., Коллоид, химия и ее применение в промышленности, М., 1926; Фокин Л. Ф., Методы и орудия химич. техники, ч. 1, П.-М.. 1923, ч. 2, Л., 1925; РаковскийА.В., Химико-технич. исследования кровяного альбумина, Труды ЦАГИ , 1928, вып. 34; А н д р е е в-Н а т у с с В. и Волгин В., Теоретич. и практич. основы альбуминного дела как части химич. технологии, М. (печат.); Стандарты па альбумин авто- авиоматериалов, М., 1927; Бочаров Н. Ф., Исследование столярных желатиновых кло(в, Труды ЦАГИ , 1926, вып. 27; Труды комиссии при НТУ ВСНХ СССР по альбуминной промышленности , Москва, 1924-25; Иесоцкий А. П., Фанерное производство. Л., 1926; Холодильное и боенекое дело , М.; Ruprecht К., Fabrikation v. Albumin und Eierkonserven, 2 АиП., W.-Lpz., 1903; Soberer R., Das Kasein, W.-Lpz., 1919; В 1 u-c h e r H., Plastische Massen, Leipzig, 1924; M a r r O., Das Trocknen u. Trockncr, Mch., 1923; H a u s-brand E., Das Trocknen mit Luft u. Dampf, 5 Aufl., Berlin, 1924. B. Harycc-Андреев. КРОВЯНАЯ СОЛЬ. Желтая К. с, же-лезистосинеродистый калий, ферроцианид калия, желтое синькали, K4Fe(CN)e-3 HgO, крупные светложе.ттые кристаллы моноклинной системы, удельн. в. 1,86; 100 ч. воды при 15° растворяют 25 ч., при 100°-около 100 ч. соли. При t° выше 100° соль теряет всю кристаллизационную воду; при накаливании она разлагается, выделяя азот и оставляя KCN и карбид железа FeCg, окислителями переводится в красную К. с. (см. ниже); в растворах реагирует как комплексная соль, образуя ионы К* и комплексный четырехвалентный анион Fe(CN)e . При действии соляной кислоты желтая К. с. дает свободную железистосинеродистоводородную кислоту, H4Fe(CN)6, в виде непрочного белого осадка; с крепкой серной кислотой выделяет окись углерода, а с разбавленной - синильную кислоту, HCN. С солями окиси же.теза образует синий осадок берлинской лазури. Желтая К. с. содержится в аммиачной воде газовых з-дов; она получается также при растворении измельченного металлич. же.теза или гидрата закиси железа, Fe(0H)2, или сернистого железа, FeS, в цианистом калии, или цианистого железа, Fe(CN).2, в едком кали. Фабрикация желтой К. с. по старому, теперь уже почти совершенно оставленному, способу заключается в том, что азотсодержащие животные отбросы (кожа,кровь,рога, сухожилия, шерсть и т. п.) обугливают при возможно низкой t°, причем получается ок. 30% животного угля с 5-7% азота; далее уголь прокаливают в смеси с поташом и остатками железа, плав выщелачивают водой и из раствора выкристаллизовывают желтую К. с. В настоящее время K4Fe(CN)6 получают почти исключительно в качестве побочного продукта при сухой перегонке каменного угля, 7-25% азота которого отщепляется в форме CN-группы (синильная кислота, HCN, свободный дициан, CNa, и т. д.). Улавливание цианистых соединений из каменноугольного газа газовых з-дов производится одновременно с поглощением сероводорода-путем пропускания газа через адсорбер, содержащий влажн. гидроокись железа,-или в специальном циановом промывателе. По наиболее вероятной схеме часть гидрата окиси железа переводится аммиаком и сероводородом в сульфид, FeS, который с цианистым водородом дает Fe(CN)2. В газе коксовых печей циан утилизируется редко. Чем меньше воды образуется при пиролизе угля, тем выше выход цианистых соединений. Светильный газ из вертикальных реторт содержит в 100 200-300 г циана (из расчета на CN-rpynny), газ из горизонтальн. реторт и коксовых печей от 100 до 150 г. Остаточная газоочистительная масса содержит циан частью в виде берлинской лазури, Fe4[Fe(CN)e]3, частью же в виде роданистого аммония, NH4SCN; в воздушносухой массе содержится до 15% берлинской лазури, 40-50% свободной серы, 1 -4% роданистого аммония и 1 -4% сульфата аммония. Если HCN улавливается до очистки газа от серы (как' это часто делают в последнее время), то очистная масса в этом случае содержит не более 4% берлинской лазури и переработка ее на кровяную соль невыгодна. Получение К. с. из очистной массы сводится к обработке ее гашеной известью и выщелачиванию водой. Вследствие большого содержания в массе свободной серы, аммонийных и роданистых солей многие заводы предварительно их удаляют. Растворимые соли извлекаются промывкой; часто отделяется и сера, для чего сухую размельченную и просеянную массу обрабатывают в экстракторах сероуглеродом. Выщелоченную массу смешивают с порошком гашенОй извести, прибавляемой в количестве, соответствующем содержанию ферроцианида, и обрабатывают водой. Полученный раствор Ca2Fe(CN)6 концентрируют в железных чанах, освобождают от примесей и прибавлением хлористого калия (при перемешивании и t° не ниже 80°) осаждают труднорастворимую двойную соль К2СаРе(СЫ)б. Последнюю отфильтровывают, промывают водой и обрабатывают в котле с мешалкой водным раствором поташа; при кипячении выделяется СаСОз-Прозрачный раствор желтой К. с, сконцентрированный до 30-31° Be, подвергают кристаллизации в чугунных чанах в течение 14 дней. Многие газовые з-ды абсорбируют синильную к-ту до сухой очистки газа раствором железного купороса: получается коричневый смолистый шлам (циановый ил), содержащий 18-20% циана (гл. обр. в виде аммонийных солей), который но описанному выше методу перерабатывается на К. с. Иногда синильную кислоту поглощают смесью гидрата закиси железа и известкового молока; КРОКИ при этом непосредственно образуется раствор Са2Ре(СК)б, перерабатываемый на К. с. Имеются также предложения получать К. с. из роданистых солей. Желтую К. с. применяют для производства берлинской лазури (милори), красной К. с, цианистого калия, в крашении (получение черного анилина), в печатании, напр. ализариновым, фиолетовыми запарным черным. В СССР работает небольшой государственный синькалевый завод у ст. Горкино Северных ж. д., ведущий производство полукустарным способом из животньгх отбросов. Ж е л е 3 и с т о с и н е р о д и с т ы й натрий, Ха4Ре(СЫ)д10НгО, получается подобно калийной соли, но с соответствующей заменой калийных солей натриевыми. Из газоочистительных масс соль получается, по отделении растворимых солей, смешением массы с известью и последующим выщелачиванием сульфатом натрия. Она получается также из синильной к-ты при промывке светильного газа раствором соды со взмученным в нем гидратом закиси железа. Из растворов Ca2Fe(CN)e натриевая соль получается путем обработки содой или, лучше, хлористым натрием и дробной кристаллизацией. Кристаллизуется, как и калиевая соль, в моноклинной системе. В 100 ч. воды нри 18° растворяется 29,45 ч., при 100°-161 ч. соли. Используется главным образом для получения цианистого натрия; фабрикуется в гораздо меньшем количестве, чем соль калия. Красная К. с, же лезосинеро-д истый калий, феррицианид калия, соль Гмелина, K3Fe(CN)e, гранатово-красные ромбич. призмы уд. в. 1,845; 100 ч. воды при 15° растворяют 40,8 ч., при 100°-77,5 ч. соли. В водном растворе разлагается на свету, образуя желтую К. с. Наиболее старый способ получения-окисление желтой кровяной соли хлором: 2 K4Fe(CN)e + CI2 = 2 КзГе(СК)б + 2 KC1; процесс идет как в водном растворе, так и при обработке сухой соли. По мокрому способу в 10%-ный водный раствор желтой кровяной соли пропускают при перемешивании газообразный хлор (до прекращения посинения пробы раствора с FeCls); затем раствор нейтрализуют едким кали, выпаривают в медных сосудах до 27° Вё и подвергают медленной кристаллизации. Маточный раствор упаривают до 29° Вё и снова кристаллизуют. Выход равен 85-90% теории; продукт содержит примесь КС1. По сухому способу размолотую желтую К. с. обрабатывают в свинцовых камерах сухим газообразным хлором. В качестве окислителей при получении красной К. с. предлагали также перекись свинца, пятиокись висмута, персульфат, однако более удобно окислять перманганатом, КМПО4, двойную соль, K2CaFe(CN)e, суспендированную в растворе поташа, при одновременном пропускании углекислоты. После окисления и отстаивания от взвеси СаСОз и МпОа получается чистый концентрированный раствор КзРе(СК)в, к-рый слегка упаривают и подвергают кристаллизации. Ббльшая часть производимой в Германии красной К. с. получается электролитич. путем. Электролиз ведут с никелевыми электродами и диафрагмой при t° 40-50°, ано- лит-конц, раствор желтой К. с, католит- разбавленный раствор КОН. Красная К. с. применяется в ситцепечатании для вытравок по кубу и при получении на ткани анилинового черного красителя; вследствие указанной выше светочувствительности она употребляется для изготовления светочувствительной копировальной бумаги (синьки). Ли7П.: Будников П. П., Химич. технология минеральных веществ, Ив.-Вознесенск, 1927 (подробно описано получение К. с. из нсивотных отбросов); Лидов А. П., Краткий курс газового производства, Харьков, 1911; Chemisclie Technologie d. Nt-uzeit, hrsg. v. о. Dammtr-Fr. Peters, 2 Aufl., B. 3, p. 115- 121, Stg., 1927; Ullm. Enz., B. 3; Grub с G., Die elektrolytische Darstellung d. Ferricyankaliums, Stuttgart, 1913. A. Памфило^в^. КРОКИ, чертеж машины, прибора, модё*-ли или их отдельной детали, выполненный с натуры карандашом, обычно на клетчатой бумаге, от руки или с помощью простейших чертелсн. инструментов, с сохранением масштаба общих очертаний и подробностей. К. должно быть настолько подробным, чтобы, гюльзуясь им, м. б. воспроизвести чертеж в любом масштабе вплоть до построения лекал в натуральную величину. Разрезы чертежей К. заштриховываются различными топами не то.тько для наглядности, но и для указания материалов, из к-рых изготовляются те или другие части модели; на полях К. помещаются соответствующие условные знаки и, если нужно, краткие пояснения. К. местности являются результатом глазомерной съемки и составляются в виде схемы, набросанной с натуры, причем все расстояния и направления определяются и намечаются как в глазомерной съемке. Масштаб на К. местности соблюдается приблизительный. Некоторые расстояния и углы, важные для данного случая, надписываются в крупных единицах меры с округлением. К. вычерчиваются карандашом, черным или цветными, по существующим условным знакам; рельеф изображается неравноотстоящими горизонталями или штрихами; прочерчивается паправление магнитного меридиана по буссоли пли на-глаз по солнцу;указывается масштаб (см.). На самом К. или на особом листе бумаги помещается описание местности, легенда, дополняющее план, без повторения того, что уже изобралсепо на нем условными знаками. В легенде помещаются напр. следующие сведения: 1) характеристика местности в геогра-фич. и топографическ. отношениях; характер почвы; степень проходимости гор, лесов, рек и т. п.; заметки о климате; 2) статистич. сведения о численности и густоте населения и другие сведения экономич. характера. На К. местности, изготовленном для военных целей, обозначается распололсение войск в условиях боевого задания (наступление, оборона и т. д.), а также направление, откуда ожидается противник. Военное К., набросанное на-глаз с местности или с карты, называется отчетной карточкой и обычно прилагается к донесениям, о. дитц. КРОН ИДОЛ ИТ, жилковатая разновидность минерала р и б е к и т а; система моноклиническая; уд. в. 3,2-3,3; химич. состав NagO-2 FeO-FeaOg-6 ЗЮз- Волокна К.- длиной от 3 до 35 мм, голубого цвета, поэтому его часто называют голубым асбестом. К РОК О ИТ Иногда К. бывает проникнут кварцем, вследствие чего принимает бурый цвет; такая разновидность его под названием тигровый глаз после шлифовки приобретает красивый шелковистый блеск. В разности под названием соколиного глаза волокна К. сохраняют в кварце свой голубой цвет. Обе разности применяются для изготовления мелких поделок. Встречается К. в Юж. Америке (близ г. Крика), в Зальцбурге (близ Толлинга). См. Спр. ТЭ, т. I. Лит.: ни , т. 1, Л., 1926; Лебедев Г., Учебник минералогии, СПБ, 1907; Fay А., А Glossary of the Mining and Mineral Industry, Wsh., 1920; L a d 0 0 R., Non-Metallic Minerals, New York, 1925. КРОКОИТ, красная свинцовая руда, хромовая свинцовая руда, минерал моноклинной системы; кристаллы, столбчатых форм, соединены в друзы; излом раковистый; цвет гиацинтово- либо желтовато-красный; черта померанцево-желтая; блеск а.тмазный; К. просвечивает, мягок; тв. 2,5--3; удельн. вес 5,9--6; химическ. состав РЬСгО^ (69,04% РЬО и 30,96% СгОз). Перед паяльной трубкой крокоит растрескивается и темнеет; на угле плавится; с фосфорной солью или с бурой в восстановительном пламени дает темное, а в окислительном-зеленое окрашивание; растворяясь в КОН, придает лсидкости н-селтое окрашивание; в горячей НС1 К. растворяется с выделением С1 и осаждением PbClj. Крокоит встречается и с иными свинцовыми рудами (см.) в Бразилии, Атакаме, Рецбании, Тасмании, на о-ве Люцс-не и в др. местах; в СССР-на Урале (Березовский рудник, Точильная гора близ деревни Мурзршки, Бертевая гора близ Нижнего Тагила). Вместе с другими свинцовыми рудами К. служит для выплавки свинца. См. Спр. ТЭ, т. I. Лит.: MeliCTcp А. К., Металлические полезные ископаемые СССР, М.-Л., 1926; Лебедев Г., Учебник минералогии, СПБ, 1907; Fay А., А Glossary of the Mining and Mineral Industry, Wsh., 1920. КРОКУС, естественный и искусственный абразионный материал (см.), применяемый для полировки металлов, оптич. и других стекол, тонких технич. изделий из камня и в особенности драгоценных камней. В промышленности известно два вида К.-железный и хромовый. Наиболее часто применяется К. железный, называемый также К. красным, ко л ькотаром, кровавиком, английской красной, полировальным красным порошком ИТ.д. По хим. составу этот вид К. представляет окись железа FegOg в виде тонкого и весьма однородного порошка. В качестве естественного материала К. получается из особенно чистых разностей плотного и землистого красного железняка (см. Гематит), предварительно подвергнутого помолу и тшательному отмучиванию; такой красный железняк называется иногда в а-п о м. Встречаются вторичные месторождения гематита в виде тонкого, естественно отмученного порошка, дающие крокус, пригодный к употреблению либо непосредственно (Rothel) либо после отделения примесей глины, песка или углекислого кальция. Очистка и переработка естественного гематита довольно хлопотлива и потому использование естественных месторождений ограничено. К. получается также искусственным пу- тем: прокаливанием железного купороса с хлористым натрием, прокаливанием капут мортуум (см.)-осадка, получаемого в ди-стилляционных сосудах при производстве серной к-ты, с 2-6% хлористого натрия. Подобным образом обрабатывается железньн! шлам квасцового производства; путем от-мучивания водой получают разной степени измельчения порошки, просушиваемые затем на воздухе и прокаливаемые в печах, которые состоят из ряда камер, подвергающихся разной степени нагрева. К. получают также из закисного щавелевокислого железа, подвергаемого прокалке. К. железный характеризуется тёмнокрасным цветом, твердостью зерен 5,5-6,5 и удельным весом 5,19-5,28. Для полировки применяются также охристые разности красного железняка и глинистые тонко измельченные окислы железа, получаемые иногда в качестве отброса различных производств, напр. красочного-при изготовлении мумий. К глинистым окислам железа, применяемым для полировки, относятся напр. железные бокситы Рудной Горки Тихвинского района Ленинградского округа; можно предвидеть, что такое же значение будут иметь нек-рые красные железняки Урала. Во многих нсе-лезнорудных месторождениях СССР-напр. Кутимскнх в Чердынском районе Верхнекамского округа, в Криворожских и др.- встречаются оолитовые гематиты, тоже применимые как К. Для полировки зеркал и специальных отражательн. приборов употребляются отполированные поверхности лучистого красного железняка, т. наз. снеку-лярита, или зеркального камня, с твердостью 1. К. находит также применение в качестве минеральной краски. К. хромовый представляет собой окись хрома, СгаОд, в виде весьма твердых, отливающих радужными цветами чешуек с уд. в. 5,01. Он получается искусственно, прокаливанием чистого хромпика или хромпика с хлористым натрием и последующим выщелачиванием водой. Лит.: Ферсман А. Е. и П о р в а т о в Б. М., Абразионные материалы, НИ , т. 1, Л., 1926; Ферсман А., Иорватов Б., Кузнецов Е., АГ-разионные материалы, Материалы для изучения естественных производительных сил СССР , Л., 1926; Федоровски it Н. М., Минералы в промышлеи-иости и сельском хозяйстве, 2 изд., Л., 1927; А р ш и-н о в в. в., Рудный вестник , Москва, 1917, 3-4; Химико-технический справочник, ч. 1, П., 1923 и ч. 2, Л., 1925; Bolter С. п. Leitmeier Н., Handbuch der Mineralchemie, В. 3, Т. 2, р. 629-639, Dresden-Leipzig, 1919-22; Dammer В. u. Т i е-t z е О., Die nutzbaren Mineralien mit Ausnahme d. Erze. Kohlen und des Petroleums, B.l, p. 276-279, Stuttgart, 1928; W a с h w i t s K., Schleifmittel-Industrie , Berlin, 1925, 9, p. 188; Wahlburg W., Schleif-, Poller-u. Putzmittel, 4 Aufl., Wien-Leipzig, 1922; Grun er J. W., Economic Geologic*, Urbana, 1926, v. 21. П. Флоренский. КРОНШТЕЙНЫ, детали трансмиссий, служащие для прикрепления на них подшипников при установке приводных валов вдоль стен или около колонн на значите.тьной высоте от пола. К. большей частью отливаются из чугуна. К. бывают настенные (фпг. 1) и наколонные (фиг. 2). У К. обыкновенно обрабатывается верхняя поверхность, на которой устанав.пивается подшипник. Стороны К. б. ч. имеют тавровое или коробчатое, а укосины - также и крестовидное се- чение. Длина горизонтальной полки К. зависит от размеров шкивов, причем между шкивом и стеной оставляют зазор ~ 150 мм. Конструкция кронштейна должна допускать возмол-сность некоторого перемещения подшипника вдоль горизонтальной полки- это представляет большое удобство при мон-талсе приводов. К. обычно не рассчитывают на прочность, так как получаемые при этом размеры являются недопустимыми с точки зрения литейной практики и в виду малой получающейся при этом жесткости, ведущей к дрожанию К., а вместе с ним и всей линии вала. Обыкновенно К. делаются стандартных моделей, причем размеры их меняются в зависимости от  Фиг. 1.  Фиг. 2. диаметра вала и максимального выноса К. Расстояние между анкерными болтами, при-крепляюпщми К. к стене, делается обычно равным выносу К, Лит.: б е рло в М. Н., Детали машин, вып. 8. спб, 1912; Нормы герм, промышленности, кн. 6 DIN, Трансмиссии, Москва, 1927; Кале К., Детали машин в вопросах и ответах, т. 1-2, пер. с нем., М., 1926-27; Грейиер В., Трансмиссии, пер. с нем., Москва, 1928; Худяков П. К., Как рассчитывают на крепость части машин и сооружений, 2 изд., М., 1927; J е 1 И пек S.. Transmissionen, В., 1912. В. Турнус. КРОССБРЕДНАЯ ШЕРСТЬ получается от овец кроссбредной породы, образовавшейся от скрещивания английских грубошерстных баранов, преимущественно линкольнов, с матками тонкорунных (мериносовых) овец. Шерсть кроссбредов обладает значительным блеском, свойственн1:.ш английским грубошерстным овцам, а сравнительная тонина волокна шерсти объясняется примесью крови мериносовых овец. К. ш. относится к категории полугрубых шерстей, причем своими качествами-как крепостью, так и равномерностью волокна-в значительной мере превосходит русскую полугрубую шерсть. Тонина ее в среднем колеблется около 0,041.% и на 10 мм длины волокна в среднем приходится около 57 чешуек. Согласно принятой бредфордской к.тассификации тонина К. ш. определяется цифрами от 32 до 56, причем более высокий номер характеризует собой более тонкую шерсть. Лучшими кроссбреда-ми считаются южноамериканские, происшедшие от скрещивания америк. тонкорунных овец рамбулье с английск. линкольнами. Выход мытой шерсти из грязной у этих кроссбредов доходит до 65%. За южноамериканскими кроссбредами по качеству следуют новозеландские, австралийские, капские и пр. Все породы кроссбредов соединяют в себе два весьма ценных качества: хорошую шерстность и вкусное мясо. Кроссбредная шерсть по типу - камвольная. Лит.: КанарскийН.Я., Шерсть и ее обработка, т. 1, вьш. 1, М., 1923; Handb. d. Weberel, hrsg. v. j. Schams, 5 Aufl., Lpz., 1923. K. Лампрехт. КРУГОВЫЕ ФУНКЦИИ, см. Тригонометрия. КРУЖАЛА, вспомогательные сооружения для придания аркам и сводам требуемого очертания и поддержания их во время их возведения. Кружала изготовляются преимущественно из дерева, реже из леелеза или же из дерева с железом, дерева с железобетоном и т. п. Кружала состоят: 1) из кружальных ребер (косяков) или ферм, 2) опалубки, или настила, пришиваемого к ребрам, и 3) приспособления для приподня-тия или опускания К. При кладке кирпичных сводов пролетом до 1,5 м К. состоят из 2-3 досок, поставленных на ребро. Для больших пролетов кружала состоят из толстых досок, брусьев, а в некоторых случаях из целых ферм. К. могут быть: 1) жесткие (фиг. 1), когда кружальные ребра опираются на целую систему подкосов и стоек, передающих нагрузку непосредственно на грунт, и 2) упругие (фиг. 2), когда кружальные ребра представляют собою отдельные фермы (т. н. висячие, арочные К. и др.). Ко второму типу следует отнести башенные К., в к-рых середина кружа.тьных ферм поддерживается специальной башней. При кладке сводов на известковом растворе изменяемость кружал особой роли не играет: незатвердевший раствор позволяет незамкнутому своду безопасно следовать за движением К.,которые при загрузке замка опять принимают первоначальную форму. При портландском цементе, который успевает схватиться и затвердеть прежде, чем свод замкнут, деформация К. вызовет в нем неизбежные трещины. По-  Фиг. 1. этому основное требование, предъявляемое в последнем случае к К.,-это жесткость, к-рая достигается увеличением числа опор, передачей кратчайшим путем давления свода на опоры (веерные К., фиг. 3) и применением достаточно жестких решетчатых или сплошных ферм (фиг. 2); для уменьшения осадки деревянных К. следует уменьшать число деревянных частей, подвергающихся смятию поперек волокон, и число стыков и врубок, напр. сопрягая косяки мел-еду собой непосредственным упиранием друг в друга с прокладкой цинковых или железных листов, Опалубкд делается из 2,5 - Q,o-cm досок, а также брусчатая - сплошная или с про- межутками (2--4 см и более). Для бетонных и железобетонных сводов опалубку остругивают. Опалубку бочарных и парусных сводов, где доски располагаются по кривым, делают из коротких досок; иногда последние  Фиг. 2. пропаривают и потом сгибают. Для мостовых кружал опалубку делают из 7-S-cm досок или брусков или же-двойной: из верхнего настила в 2,5 см и нижнего - по расчету (до 20 см). Фермы или ребра располагают обыкновенно на расстоянии 1-2 м. При кладке косых сводов целесообразнее ребра ставить   Фиг. 3. параллельно лицу, а не нормально к оси свода, так как нагрузка К. в первом случае получается симметричнее. Жесткие К. состоят из верхней подвижной части и нижней неподвиишой (фиг. 4); между ними располагают приспособления для раскружаливания; последние м. б. расположены и в два ряда, когда при большой высоте К. делают два подвижных яруса. Опорами для К. служат обыкновенно сваи, а иногда каменные опоры или я:е-лезобетонные рамы (виадук Лангвиз пролетом 100 м). Имеются следующие типы жестких кружал. 1) Сплошная система-из вертикальных стоек, передающих вертикальное давление косяков на грунт, причем горизонтальная составляющая воспринимается схватками, соединяющими стойки между собой; достоинство- простота сооружения; часто употребляется в США. 2) Подкосно-веерная система-из ряда подкосов, нормальных к очертанию свода; давление от веса свода разлагается на нормальное и касательное; последнее передается через нижележащую часть свода на устой, нормальная же сила здесь цели- Фиг. 4. ком воспринимается подкосами, к-рые опираются или непосредственно на грунт (фиг.З, кружала моста С.-Вааст) или на достаточно неподвижную конструкцию нижнего яруса; эта система-наиболее целесообразная из исестких типов: на веерных крунсалах строился один из самых больших железобетонных мостов через реку Сену в St. Pierre-du-Vau-vray (Франция) пролетом в 132 м. 3) Под-косная система - из косяков, опирающихся на стойки и поддерживаемых подкосами (фиг. 1, мост пролетом 31 м через реку Лой-зах в Баварии); применяется с успехом при средн. пролетах и при необходимости уменьшить число промеягуточных опор. 4) Комбинированный подкосный тин - из сочетания ригельных и подкосных систем; является переходным к упругим кружалам и применяется в случае необходимости оставления судоходного пролета, проезда для ж.-д. путей, перекрытия глубоких оврагов и т. п. 5) К. для куполов-по подкосно-веерной системе; они легче, так как лишь незначительная часть кладки нуждается в поддерживании и каждый горизонтальн. ряд кирпичей, будучи раз сомкнут, не требует подпоры. Упругие К. применяются во всех тех случаях, когда постановка частых промежуточных опор затруднительна, как то: в мостах через очень глубокие овраги, при сооружении сводов в высоких виадуках; при очень больших пролетах арочных мостов рационально спроектированные упругие К. значительно экономичнее сплошных жестких. Типы упругих К.: 1) арочно-подкосной системы, часто употребляемые при возведении высоких виадуков; 2) арочные фермы сплошные и решетчатые; первые употребляются довольно редко: например склеенные дощатые арки Гетцера, высотой 70 см с затяжкой, к-рые были применены как К. в мостах Дацис (пролет дл. 30 м) и Калаши (пролет дл. 26 м); решетчатые фермы делаются с затяжками; из стальных канатов (кружала каменного моста Адольфа в Люксембурге  Фиг. 5. пролетом 84 м и железобетонного трехпро-летного моста через р. Элорн в Бресте по 190 м пролет) или отдельные у.злы подвешиваются к специальным канатам, укрепленным над опорными частями (фиг. 5); пример: железобетонный мост de la Caille во Франции пролетом 140 Л1. Металлические К. применяются в тех же случаях, что и упругие; возможность использования одних и тех же К. при возведении широких сводов и многопролетных мостов, быстрота сборки и разборки железных К. дают последним большое преимуще- ство перед деревянными; недостаток металлических К.-большая чувствительность к колебаниям t°. Металлич. К. железобетонных арочных мостов см. Железобетонные мосты. Раскружаливание сводов должно начинаться с опускания замковой части К. Во избежание появления трещин своды следует раскрулса-ливать не ранее 3-4 недель - пропилы Фиг. 6. (при пролете до 20,ж) и 7-8 недель (при больших пролетах) после замыкания. Приспособлениями для раскру-жаливания К. служат: 1) при пролетах сводов до 20 м, а мостов до 10 м- клинья из твердого дерева, располагаемые под опорами подвилсной части лсестких или под опорными частями упругих кру-нсал; уклон клиньев берется 1:7-1:10; допускаемое давление на клинья 8-12 кг/слг^; 2) кобылки, или скамеечки (фиг. 6), из бруса прямоугольного сечения с вырезом внизу; при раскружаливании концы бруса отпиливаются в неско.тько приемов, ножки кобылки сминаются и кружала плавно опускаются; величина опорных площадок рассчитывается на начальное смятие не более 15 кз/сле^; под каждой ножкой должен быть положен железный или цинковый лист; раскружаливание кобылками предложено Цуффером в Австрии и дало очень хорошие результаты; применялось таклсе и в СССР; 3) песочные цилиндры (фиг. 7), для раскружаливания сводов как больших, так и малых прстетов, состоят из леелезного цилиндра диаметром 20-30 см, обыкновенно с 4 отверстиями, которые закрыты пробками; в цилиндр насыпают хорошо просушенный песок; в цилиндр ВХ0Д1ГГ дубовый поршень диам. на 2-3 см меньше диам. ци.пиндра; промежуток между поршнем и цилиндром д. б. заполнен водонепроницаемым материалом, напр.асфальтом или варом; допускаемое давление на песок под поршнем д. б. не больше 50 кг/см, и вообще давления на 1 цилиндр на практике колеблются от 15 до 30 т', иногда песочные цилиндры ставятся на клиньях, чтобы перед кладкой молено было выровнять К.; 4) домкраты винтовые (фиг. 8) имеют то преимущество, что опускание происходит с математической точностью; оно м. б. произведено па какую угодно малую величину, неравномерное опускание молшо выравнивать, винты не боятся воды; домкраты м. б. поставлены на место перед самым раскрулсаливанием; но домкраты несколько дороже песочных цилиндров. Совершенно новый способ раскружаливания-метод Фрейсине-состоит в приподнимании самого свода гидравлич. домкратами, а пе в опускании К.; свод не замыкается, а в замке оставляется щель; действуя домкратами, которые заложены в замке, распирают свод и т. о. приподнимают его над К. При этом способе можно искусственно регулировать наибольшие и нашленьшие напряжения в  Фиг. 7. своде и этим путем погасить все добавочные напрялсения, которые возникают от сокращения длины свода (от постоянной нагрузки, от изменения темп-ры, от усадки бетона и от обжатия опор). Опускание свода (д), к-рое д. б. выровнено приданием К. соответствующего строительного подъема, происходит: 1) встедствие прогиба (З^ от собственного веса свода, который с достаточной точностью можно вычислить по следующей формуле

где (З^-прогиб в замкевмм, пролет свода в м и /-стрела свода в м; с-коэфициент, зависящий от материала; для железобетона с = 41,1 10~в, для кирпича с = 216- Ю'в; 2) вследствие усадки д. бетонных и железобетонных сводов, вызьшающей опускание замка где S-длина полуоси свода, As-уменьшение длины полусвода от усадки; 3) от упругого обжатия йз К. где п - допускаемое напрялсение дерева на сжатие, jE -модуль упругости дерева и h-полная высота кружал; 4) от обмя-тия 6 стыков по проф. Шенгофферу, обмятие вдоль волокон Aj- = 1 2 .им и поперек волокон Д; = = 5 -МО мм на каждый стык; 5) вследствие осадки онор; опускание К. в этом слл'чае учесть довольно трудно и потому с этим не считаются, а увеличивают вьшисленную величину опускания свода б = -\- 6 + б^ + д^ напр. на 50%. Для предварительных соображений могут слулсить следующие ф-лы для определения б: 1) ф-ла Беккера d=ail-f), где а = ----------2) ф-ла Мелана 5 = 0,003i + 0,0005i?, где I-пролет свода и R-радиус кривизны в замке. Нагрузка па круясала. Нормальное к опалубке давление N от кладки свода на 1 п. Л1 длины К. определяется по формуле: для жестких и - для упругих К.; N = yd(l -fcos 93, где у-вес 1 м^ кладки, d-средняя толщина свода в рассматриваемом клине в м, р-угол шва, ограничивающего клин, с вертикалью, Л-радиус кривизны оси свода. Кроме веса К. должны быть приняты во внимание нагрузка от толпы рабочих в 200 кг/м^ горизонталь- 180351 1 ... 30 31 32 33 34 35 36 ... 49 |

||||||||||||||||||||||||||||||

|

© 2007 SALROS.RU

ПромСтройМат |