|

|

|

|

1 ... 29 30 31 32 33 34 35 ... 49 ют переходу вещества из одного аллотропического состояния в другое. К этой группе относятся например К. т. в железе (см. Железо)-ArAf и отвечающие превраще- ниядт -Fe y-Fe, y-Fe /9-Fe и /ff-Fe a-Fe. 3) Концентрационные К. т. соответствуют изменениям концентрации твердых растворов и распадам их на свои составные части. Сюда относятся например ет-точка железоуглсродных сплавов, отвечающая выделению цементита, а также и эвтектоидная точка Л^ сопровождающаяся образованием перлита. Особенно много этих К. т. в медных сплавах: Cu-Sn, Cu-Zn, Cu-Al и других, богатых твердыми растворами. 4) Магнитные К. т. соответствуют изменению магнитных свойств, совершающемуся также или при одной определенной Г или в некотором интервале темп-р. Эти К. т; свойственны исключительно ферромагнитным металлам и сплавам (Fe, Ni, Со, FcgC, сплавы Гейслера). К. т. соответствуют глубоким изменениям всех свойств вещества, поэтому знание их весьма важно, особенно при металлографич. изучении металлич. сплавов. На основании экспериментально получаемых К. т. строят диаграммы плавкости и превращений, дающие наиболее общую характеристику сплавов. См. Металлография. м. Окнов. КРИТИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ происходят при переходе двух сосуществующих фаз (однородных частей) системы веществ в одну фазу; при этом исчезает поверхность раздела, отделяющая фазу 1 от фазы 2, и гетерогенная (двухфазная) система становится физически гомогенной. Критическая точка, определяющая этот переход, характеризуется прежде всего критической температурой. При этой t° полярности обеих соприкасающихся фаз (см. Жгьдкости, Капиллярные явления, Полярность) сравниваются и поверхностное натяжение cTj 2 на границе между ними обращается в 0. Менделеев (1861 г.) назвал *%гт. ДЛЯ случая жидкости и ее насыщенного пара температурой абсолютного кипения. Это-та наивысшая t°, при которой может существовать еще жидкая фаза. При °°крит. может существовать только пар. Кроме t\putn. К. я. характеризуются еще Крит и ч. давлением и кри-тич. объемом -объемом, занимаемым 1 г (удельн. критич. объем) или 1 г-молеку-лой (молярный критич. объем) тела в критическом состоянии (tj., Pic, см. Критическое состояние), pjf есть наивысшее Pg насыщен, пара (см.) соответствующее *°кр1 и. (фиг.), т. е. последней наивысшей точке кривой испарения Ps=/(0- При t°< р, зависит только от t°, а не от взятого количества жидкости т. При °>°к^ишг. давление пара, ставшего ненасыщенным, зависит для данной f° и от т, и кривые, полученные для разных т, совпадают до критическ. точки, а при i°>t°Kpum. расходятся веерообразно. На этом основан способ Кальете и Koллapдo(Cailletet  вначение давления данной ядадкости. et Collardeau) для определения и р^. С приближением t° к f° p , . разность удельн. объемов сосуществующих пара и жидкости (2 - i) стремится к О, т.е. прямолинейная часть реальной изотермы p = f(v)t (см. Газ) уменьшается до О при переходе от нижележащих изотерм к критической изотерме t° = t°pfn.> на к-рой и обращается в точку (Эндрьюс, 1869 г.). Т. о. критич. точка, точка перегиба на критич. изотерме, в к-рой касательная к кривой параллельна оси v, определяется условиями: = 0. Отсюда термодинамически скрытая теплота испарения жидкости Q = T-iv-Vi), как и внутренняя Q-p (Vi-Vi), обращаются в О при t°= i°k, , (Авенариус); при этом q,-.0,pa.. Приняв ур-ие Ван-дер-Ваальса (см. Газ), легко выразить из условий (1) и (2) критич. величины через константы а, Ъ я R: v, = 3b; Т,. 9!7 h R Р* !?7 27 bR * 27 Ь Обратно, определив из опыта Tj р^, можно Р ПО (3) найти константы а,Ь. Величины - л, i? называются приведенными величинами. Если ур-ие состояния заключает только 3 константы, то приведенное ур-ие, связывающее со , я и , не будет содержать никаких постоянных кроме числовых (см. Газ). Отсюда следует напр., что для всех веществ .9 = г^-= = 2,67 д. б. одинаковым; s называется критическим коэфициентом; в действительности он изменяется для нормальных (не ассоциированных) жидкостей (см.) от 3,6 до 4, для ассоциированных же s>4 (до 5). Так как в критич. точке = оо, то критический объем (плотность) не может быть определен со сколько-нибудь значительной точностью;поэтому Vj( определяют графически по закону прямолинейного диаметра Кальете и Матиа. Нанося в диаграмме (Г, d) плотности сосуществующих жидкости и ее насыщенного пара da (ортобарич. плотности), найдем, что точки со средними ординатами расположены по прямой, к-рая своим пересечением с кривой (d, Т) определит критич. плотность. Вблизи мениск, отделяющий жидкость, заключенную в трубку, от ее насыщенного пара или от 2-й жидкой фазы, исчезает, становясь плоским: избирательное смачивание стенки В=со8 0(где в-краевой угол мениска со стенкой трубки) обращается в 0; кроме того вблизи критич. точки появляется характерная опалесценция (критич. муть); все это и позволяет определять t°Kpiim, оптич. методами. Так как 1°крит. смешения двух фаз (напр. двух жидкостей) определяется тем, что поверхностное натяжение на разделе между ними обращается в О и они становятся взаимно безгранично раство- римыми, то вещества, понижающие поверхностное натяжение (поверхностно-активпью вещества, см. Капиллярные явления), резко понижают i° ptm., увеличивая взаимную растворимость обеих фаз. В таблице приведены Критические величины для некоторых веществ.

критические величины для некоторых веществ. При смешении двух жродкостей в некоторых случаях кроме верхней Г^ ,. наблюдают еще и нижнюю критич. точку; при t°, лежащих между ними, смесь расслаивается на две фазы; вне этой области система гомогенна. Лит.: Vander Waals J. D., Over de Conti-nulteit van der Gas en Vloeistoftoestand, Leiden, 1873; van Laar J. J., Zustandsglcichung von Gasen und Flussigkeiten, Lpz., 1924; К a m m e r 1 i n g h - О n-nes H. u. Keesom W., Die Zustandsgleichung, Enzyklop. d. mathem. Wissenschafteil, B, 5, T. 1, H. 5, Leipzig, 1912; Vander Waals J. D., Lehrbuch d. Thcrnaodynamik, 2 Aufl., Leipzig, 1928; Van der Waals J. D., Zustand d. gasformigen u. flussigen Korper, Handbuch d. Physik, hrsg. v. H. Geigcr u. K. Schcel, B. 10, p. 126, Berlin, 1926; Math i as E., Le point critique des corps purs, Paris, 1904; Joung S., Philosophlcal Magazine , London, 1900, series 5, v. 50, p. 291. П. Ребиндер. КРИТИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ, состояние двухфазн. (замкнутой) системы веществ, при к-ром малое повышение t° в системе вызывает исчезновение различия между фазами. Оди о к омпонеитна я система с фазами: жидкость и пар. При нагревании жидкости в закрытой трубке в зависимости от отношения объемов жидкости и сосуда возможны три случая: 1) вся жидкость превращается в пар, 2) вся трубка заполняется жидкостью, 3) при определенной критической темп-ре (T° ji . = + + 273,2) мениск, т. е. поверхность раздела фаз, исчезает; этой темп-ре отвечают определенные критич. давления Ркрит. и критич. уд. объем vpun, (см. Критические явления); система находится при этом в К. с. При f° > Г„,м„,. система находится в газообразном состоянии и никаким давлением не м. б. превращена в лшдкость. Теоретически К. с. может наступить при строго определенном количестве вещества в трубке, определяемом критич. уд. объемом v j.; практически К.с. наблюдается и при значительных отклонениях объема трубки от того, к-рый отвечал бы критич. объему, причем если объем трубки меньше критического, то исчезновение мениска происходит выше середины трубки, и обратно. Объясняется это явление действием силы тялеести на систему в К. с. На изотерме, отвечающей Ь°п,. (фиг. 1) в крит. точке (p=p,j ( . и v=up j.), касательная к изотерме параллельна оси абсцисс =0; \0V) 1крит. на этом отрезке изотермы сжимаемость си- стемы огромна,вследствие чего под \др/ Tfcpm.. влиянием силы тяжести критическое состояние может наступить на определенной высоте, между тем как выше этого места плотность заметно меньше, а ниже - заметно больше критич. плотности. Очевидно, что опытное осуществление К. с. возможно только благодаря силе тяжести. Если нагревание трубки производить без перемешивания ее содержимого, то в месте исчезновения мениска наблюдается ненормальность в преломлении света, сохраняющаяся и при t° па несколько градусов выше, чем inpum.i при понижении V до начала конденсации образуется туман в том месте, где раньше был мениск; косвенными и прямыми опытами доказано, что после исчезновения мениска в однородной на вид системе плотность вещества там, где была раньше жидкость, значительно больше, чем там, где был пар; это различие не зависит от силы тяжести, так как наблюдается и в и-образной трубке. Эти ненормальности с течением времени сглаживаются, но полностью не исчезают; очевидно, что момент исчезновения мениска не отвечает устойчивому К. с, которое наступает или по истечении длительного времени или прп помешивании системы; отметим, что, чем чище вещество (отсутствие примеси постоянных газов), тем менее резко выран{епы эти ненормальности, однако полностью объяснить эти явления примесями едва ли возмонно. В случае равновесного К. с. прп 1° немногим выше fpim. наблюдается голубая, а при охлаждении белая опалесценция. Смо-луховский показал, что это явление объясняется неоднородностью газа, т. е. флуктуацпямп (колебаниями) его плотности в критической области. В К. С. системы жидкость-пар: 1) - конечна, 2) - Vj) = Av = 0; 3) полная и внутренняя скрытые теплоты испарения равны О, т. е. теплота перехода из жидкого в парообразное состояние равна нулю и не только объемы, но также и энергия жидкости и пара равны. При Г„р„, . поверхностное натяжение а жидкости обращается в нуль (Д. И. Менде.теев). Возможность существования перегретой жидкости и переохлажденного пара привела Джемса Томсона к мысли о теоретич. непрерывности изотермы системы лсидкость- пар; простейшее выражение эта мысль нашла в теории, и в частности в ур-ии Ван-дер-Ваал ьса: (р+) (v-b)=RT, где а и вещества Ъ - индивидуальные постоянные и R - газовая постоянная. На фиг. 1 изображены: практическая изотерма QViVP (QVi-ветвь лсидкости, VP-ветвь пара, FiFg-разрыв сплошности) и теоретич. изотерма QViMBjNJP, где ветвь VM- отвечает метастабильному состоянию жидкости (перегретая жидкость), ветвь VNi- такому же состоянию пара (переохлажденный пар), ветвь MjBNi-лабильному (нере-ализируемому) состоянию системы. Каждой t° отвечают три уд. объема: Vi-жидкости, V2-пара и Vg-лабильного состояния. При повышении i° разрыв сплошности уменьшается и в критической точке сходит на-нет; здесь все три уд. объема сливаются. К. с. характеризуется строго определейными значениями 1° и давления; следовательно с точки зрения правила фаз такое состояние является и о н в а р и а н т и ы м, к-рое требует в однокомпонентной системе наличия трех фаз; здесь мы имеем предельный случай слияния трех фаз: жидкой, лабильной и парообразной; экспериментально лабильное состояние системы жидкость -  Фиг. 1 . пар реализуется только в К. с. Факт существования К. с. как нонвариантного доказывает правильность концепции о теоретич. непрерывности изотермы системы жидкость-пар. С термодинамич. точки зрения вся ветвь QM- (фиг. 1) отвечает устойчивому равновесию, причем QVi - стабильная, VMi-метаста-бильная часть с точки зрения опыта; то же относится к ветви пара NiP. Положение прямой ViV, т. е. точек разрыва, определяется правилом Максвелла (вытекающим из второго начала термодинамики), по которому площадь F1M1F3 равна площади VNiV-Геометрическое место точек, аналогичных точкам Fi и Fg, - кривая VKVi-носит наименование граничной, или б и и о-дальной, кривой (бинодаль). Точки, аналогичные Mi и N-, в которых (ff]y,= 0, являются границами устойчивого и неустойчивого состояния системы; геометрическое место их-кривая MKN-для однокомпо-нентных систем является спинодаль-ной кривой (спинодаль). Бинодаль и спинодаль соприкасаются в критич. точке. Непрерывный переход от жидкого к па-ро-(газо-)образпому состоянию возможен не только теоретически по изотерме, но и опытным путем-путем обхода вокруг критич. точки: нагреваем пар в точке Р при постоянном объеме; при t° выше критической уменьшаем объем при давлениях, 66льших Ркрит. придем в точку Q, где система находится в жидком состоянии; на этом пути от пара к жидкости нет разрывов сплошности в свойствах системы. Еще рельефнее это явление сказывается на диаграмме температура- давление (фиг. 2). Здесь аК- кривая упругости пара данной жидкости (устойчивое стабильное равновесие жидкости и пара), ЬК граничная кривая ме-тастабильности пара, сК--то же жидкости. В области V существует только пар, в области L-только жидкость. Выше Kiw . состояние системы - газообразное. Кривые оканчиваются в критическ. точке К; с ма тематич. точки зрения точка К есть особая точка, что вызывает ряд особенностей в свойствах ф-ий от р и Т, например многозначность термодинамической ф-ии С в об.тасти ЪКс. На фиг. 2 показаны два опытных перехода от пара к жидкости: прерывный АС я непрерывный АБС. Однокомпонентпая система с твердой (кристал.личе-с к о й) и жидкой фазами. По вопросу о существовании К. с. такой системы  мнения расходятся. Пойнтинг, Планк, Ост-ва-тьд, Ван-Лаар высказываются за существование такого состояния в области очень высоких температур и давлений; Тамман и его школа-против. Тамман дал теорию максимума, согласно к-рой кривые взаимного превращения твердой и жидкой фаз должны быть замкнутыми кривыми, следовательно кривая плавления должна проходить через максимум. Опытные данные в пределах до t° 200° и до 10 ООО кг/см давления не решают вопроса. С термодинамической точки зрения критич. теория основывается на допущении единой С-поверхности для данного вещества; существование различных фаз - результат многозначности С-поверхности, геометрически-результат самопересечения поверхности. Теория Таммана основывается на допущении независимости С-поверхностей разных твердых фаз данного вещества. Одна термодинамика решить спора не может, так как обе теории ей не противоречат. Двукомпонентная система с фазами: жидкость - пар. С точки зрения правила фаз К. с. бинарных смесей моновариантно (два компонента и три слившихся фазы), откуда вытекают крупные отличия К. с. таких систем от К. с. индивидуального вещества. Фиг. 3 показывает в диаграмме (р, v) изотермы бинарной смеси; особенности здесь следующие. Кривые разрыва сплошности (переход от исидкости к пару) не горизонтальные прямые, а кривые высших порядков; это отвечает факту, что составы жидкости и пара бинарной смеси при данных темп-ре и р различны, при данной t° жидкость и пар одинакового состава обладают разными давлениями. Критич. точек у бинарной смеси две. Первая критич. точка С, в ней состав и плотности обеих фаз совпадают, т. е. обе фазы делаются идентичными, однако это происходит не при наивысшей t°, при к-рой существуют двухфазные состояния. Крайняя изотерма, отвечающая t°, выше которой существует только газообразное состояние, касается граничной кривой (биподали) во второй критической точке С. Точечная кривая, проходящая через К, показывает изотермы мыслимого индивидуального вещества с теми же константами Ван-дер-Ваальса, к-рые свойственны данной смеси. В случае индивидуального вещества спинодальная кривая-граница устойчивых состояний-совпадает с кривой-геометрич. местом точек, где =0; у бинарных смесей это две отдельные кривые. Спинодальная кривая, отделяющая устойчивые состояния от неустойчивых, соприкасается с би-нодалыюй в первой критич. точке; кривая (j=0 у смесей полностью .тежит внутри спинодальной кривой.  Фиг. 3.  Фиг. 4. На фиг. 4 показано, как изменяются уд. объемы V с составом смеси (х-конпептра-ция второго компонента смеси) при данной темп-ре ((р-переменно) в критич. области. Здесь взята Г, к-рая превышает ° р„ г. Ряда смесей, богатых более летучим вторым компонентом. Прямые типа PiPz, qxt, -т. п. н о д ы, или к о и и о д ы, соединяют составы и удельные обт^емы жидкости и пара, находящиеся в равновесии: жидкости р^ отвечает пар Рг- При переходе к смесям, более богатым вторым компонентом, поды сильно изменяют направление, становятся все короче и сходят на-нет в первой критической точке С. Вторая критич. точка С отвечает двухфазной смеси с максимальным содержанием второго компонента при данной темп-ре. Пи-жняя ветвь бинода-ли до С-- граница стабильного пара, верхняя влево от С - граница жидкости. Раздвоение критической точки у бинарных смесей влечет за собой следующее следствие для смесей, состав которых лежит мелоду составами, отвечающими точкам С и С. Возьмем пар смеси состава х' в состоянии, отвечающем точке ниже q, и подвергнем его изотермич. сжатию. Под влиянием давления объем пара станет уменьшаться, в точке 7.2 появятся первые капли жидкости состава по мере повышения давления (уменьшения объема) количество жидкости сначала будет увеличиваться, пройдет через максимум, потом станет уменьшаться, и наконец в точке Г2 жидкость исчезнет, так как 1\ леяеит на парообразной ветви бино-дали. Такого рода явление носит название обратной конденсации первого рода. П р и м с 1). С-м'сь хлористого метила, CIlsCI, и углекислоты, СОа, (состава 41 СО,; 50% CHsCI) upit 105° (р - давление в atm, v - объем жидкости, Ui - общий объем irapa и жидкости в сл(): р в atm . . . 7.3,3 77,2 81 8 82 4 83.1 83.5 83,8 1 в с. з . . . 117,9 99 п 81,0 78 6 77,3 75,4 74,0 V В см .... о 3,9 8,6 7,6 4,3 2,8 О В тех случаях, когда вторая критическая точка С лежит выше первой С, у смесей между С и С наблюдается обратная конденсация второго рода: в результате изотермическ. повыигепия давления на жидкую смесь образуется пар, его количество проходит через максимум, потом он исчезает. Такие случаи более редки и труднее наблюдаемы (например: вода + про-пиловый спирт). Из ряда других особенностей отметим еще следующее баротропич. явление. Направление жидкой ветви бинодали и взаимное положение критическ. точек С и С м. б. таким, что точка С будет на диаграмме справа, но выше С; тогда крайние ноды будут наклонены вниз не слева направо, а обратно; это значит, что пар, находящийся в равновесии с жидкостью, удельно тяжелее жидкости и лшдкость будет плавать на слое газа. При- мер: в смеси водорода и гелия при-253° и 49 atm жидкая фаза плавает на газовой. Для целей техники явления К. с. в области смесей (сжижение газов) более валшы, чем такие л;е явления у индивидуальных веществ, так как с последними техника имеет дело крайне редко. Изучение этой области требует знакомства с учением о термодина-мич. поверхностях. Явления К. с. в случае тройных смесей, где оно бивариантно, очень сложны; начало их изучения положено трудами Ван-дер-Ваальса. См. Газ. Лит.: Р а к о в с к и й А. В., Теоретические исследования но вопросу о взаимных превращениях фаз, Вестпш! Ломоносовстюгофиз.-хим. об-ва , М., 19 26, т. 2, вып. 2; V а п dег W а а 1 s J. D. н. К о h п s t а m ш Ph., Lehrbuch d. Thermostatik, В. 1, 2, Leipzig, 1927; К u e n e П .1. P., Theorie d. Verdampfung u. Yerfliis-sigung von Oeinischen u. d. fraktionierten Destination, Lpz., 1906. A. Раковский. КРИЧНЫЙ ГОРН, печь, В которой по.ту-чается высококачественное (почти химически чистое) сварочное железо путем передела чугупа кричпым процессом на древесном угле (см. Железо, ст. ст. 738-740). В Швеции применяют для этого т. н. ланкаширский горн (фиг.) Это - двойной закрытый горн с двумя рабочими сторонами (работают два мастера сразу) и двумя противолежащими фурмами 1, работающими с нагретым (когда это нужно) дутьем б. или м. высокого напряжения. Рабочее пространство горна ограничено снизу донной доской 2, лежащей на коробке 5, внутри к-рой циркулирует вода (для охлаждения). Стены рабочего пространства горна состав.тяют четыре вертикальные  доски; две из них называются подфур-м е и н ы м и - 4, 4, а две другие-с оков ыми (у рабочих сторон), т. к. имеют по три отверстия 5 для спуска шлаков. Донная доска лежит свободно меледу этими досками. Горн перекрыт сверху сводообразно изогнутой чугунной плитой, скрепленной с наружной одеждой горна; под сводом проходят продукты горения в так называем, ч у г у н-п и к, где на поду 6 подогревается чугун Д.ТЯ следующей операции, а под сводом чу-гунника проходят два колена воздухопровода-7, 7, снабженного клапанами-вертушками 8,8, при помощи которых дутье м. б. направ.тено к соплам непосредственно или же дляпредварительного подогрева (в период плавлепия чугуна и затем товара ). Фурмы . сваривают из 5келезных листов и де-шют с двойными стенками, мея-сду которыми все время циркулирует вода. Давление дутья у фурм держится не менее 75 мм рт. столба и доводится временами до 102 мм; количество дутья, которое подается через две/ фурмы,-около 3,75 м^ в минуту. При сечении рабочего пространства кричного горна 0,59x1,04 м садка чугуна равна 164 кг. К. г. соединяются группами по 4 огня при одном паровом котле, отапливаемом продуктами горения, чем достигается значительная экономия в производстве, так как пара для приведения в действие всех обжимных (паровых) молотов и воздуходувки хватает с избытком, к-рый используется другими производствами. М. Павлов. КРОВЕЛЬНЫЙ СЛАНЕЦ, естественный шифер, плотная разность глинистого сланца, характеризующаяся совершенной сланцеватостью (раскалывается на пластины 2,5-8,0 мм толщины). К. с. состоит преимущественно из кварца, слюды и глинистого вещества; удельный вес 2,7 - 2,9; цвет от серого до черного. К. с. является прекрасным кровельным материалом исключительной прочности (кровли из К. с. сохраняются столетиями), превосходящим искусственный асбоцементный шифер. По сравнению с железом К. с. имеет следующие преимущества: он долговечнее и не требует периодических ремонтов, огнестоек и нетеплопроводен, не разрушается к-тами и щелочами, не ухудшает стекающей с крыш воды; по сравнению с черепицей : ббльшая долговечность, водонепроницаемость, меньший вес, возможность пробивания плиток гвоздем, обрезки и опилки их. За границей кровельным плиткам придают различи, форму: прямоугольную, квадратную, пяти-, шести- и восьмиугольную. Размер плиток (в см): Длина Ширина Германские.......... 26-61 Английские.......... 25-66 Французские: а) синеватые и зеленоватые 25-60 18-36 б) красные и фиолетовые . 33-60 34-47 Толщина плиток: английских 3-4 мм, немецких 5-6 мм. Гиршвальд устанавливает для герм. К. с. следующие сорта, на основании срока появления первых признаков выветривания: Кроме применения для покрытий К. с. идет на полы, подоконники, для изготовления столов, аспидных и распределительных досок, в дорожном деле в виде щебня для шоссирования дорог. Отбросы сланцевых каменоломен (от 80 до 90 % общей добычи) утилизируются для изготовления искусственных кирпичей (Англия), пористых кирпичей (Германия), в виде пыли-для искусствен, кровельных плиток, мастики, дорожного асфальта и как инертная пыль для борьбы с рудничными взрывами. В последнее время предложено употреблять эту пыль в качестве наполнителя для резиновых изделий, удобрительных туков, в качестве адсорбирующего вещества для нек-рых масел, для замены мела и барита в красках, в химич. иромышленности- для получения глинозема. Разработка К. с. ведется нреимуществен-но открытыми карьерами. Добытые глыбы Добыча кровельного сланца в США в тп (по ценам на месте добычи).

13-36 10-41

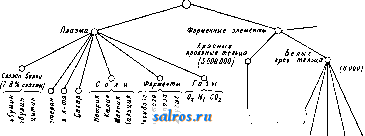

Цена 1 м^ кровли при двойном англ. покрытии составляет (по данным на 1927/28 г.): для Германии 2 р. 01 к., Франции 1 р. 41 к., Англии 3 р. 40 к., для США 2 р. 15 к. Стоимость единовременных затрат на 1 jh(b горизонтальной проекции) кровли из различных материалов (по ценам 1926 г.): Железо ................ 5 р. 00 к. Черепица Асбоцементный шифер: Французское покрытие ...... 6 Двойное покрытие......... 6 Естественный шифер: Двойное покрытие ........ 5 Германское покрытие ....... 7 41 32 И 25 84 длиною ОТ 100 ДО 200 см и толщиною от 20 до 30 с.и раскалываются на плитки клиньями-стамесками, длина к-рых при подготовке трещины-20 см и угол заострения 2,25-2,5°, а ири раскалывании-длина 50 см и угол заострения 1,0-1,5°. Толстые плиты обрабатываются специальными камнерезальными машинами со стальными резцами. Добытые плиты необходимо сейчас же раскалывать, не давая им высохнуть. Пригодность К. с. как кровельного материала определяется на месте по нек-рым его признакам и простыми испытаниями: равномерная окраска (отсутствие ржавых пятен от разложения пирита); звонкость при ударе; степень выцветания (но обломкам); легкая раскалываемость на плитки с ровной поверхностью, на к-рой по блеску определяют количество слюды (в хороших сланцах листочки слюды расположены сплошными волнистыми слоями); содержание кальцита (проба к-той); степень силификации (проба стальной иглой поверхности сланца сухого и 2 дня пролежавшего в воде); теплоупор-ность (хорошие сланцы не раскалываются при нагреве на железном листе до t° в 160°). В лабораториях определяются структура и минералогич. состав (степень связи листочков слюды в слюдяных прослоях и структура последних); твердость; водопоглощаемость поверхностная; морозо- и теилоупориость; эластичность и сопротивления на раздавливание и разрыв; электросопротивляемость; содержание магнитного железняка и пирита. Разработки К. с. сосредоточены в США, Канаде, Норвегии, Германии, Франции и Англии. В Канаде (провинция Квебек) за 1923 г. добыто 1 836 ш; в Англии (Сев. Уэльс) в 1926 г. добыто 304 940 ш; в Норвегии добычу производят в провинциях Осло, Берген, Трондьем, Хедмаркен, Братсберг; в Германии (Тюрингия, Рейнские шиферные горы, Вест-фалия, Гарц) за 1924 год добыто сланца 383 319 т и 18 833 м' на сумму 3 741 тыс. мар.; во Франции (Арденны и г. Анасер на р. Луаре) за 1926 г. добыто 160 тыс. т и наконец США (штаты Мен, Вермон, Нью Иорк, Пенсильвания) дают наибольшую добычу К. с, данные о которой приведены выше в таблице. Месторолсдения К. с. в СССР многочисленны. Сев.-зап. район: Онежское озеро, Ниг-озе1Ю, Укшозеро, Кончозеро, около ст. Ки-вач и в нек-рых районах вдоль Мурманской лс. д.; нигозерский черный сланец с успехом применялся на плинтусы для Исааки-евского собора в Ленинграде. Кривой Рог: р. Саксагань,с.Покровское. Кубань иЧерно-морье: во многих местах в Баталпашинском и Майкопском районах и по р. Мзымте и Кодеру. Кавказ: вдоль центрального хребта выходит мощная полоса сланцев. Урал: в округе станций Миасс, Че-баркуль, Сыростан и во многих других местах. Север: по pp. Цыльме, Пижме, Вычегде и на Тиманском полуострове. Сибирь: по pp. Оби, Иртышу, Енисею, Томи и в других местах. В 1928-29 гг.Ин-том прикладной минералогии произведено опробование месторолсдений К. с. в Кривом Роге (по р. Саксагани), в Кахетии и ок. ст. Ларе Военно-Грузинской дороги; опробование выявило прекрасные качества сланцев. Выход готовых пластин в карьере от 1,6 до 2,0% от вынутой породы, с углублением-выход больше (до 10%). Испытание К. с. в Кахетии (р. Инцо-би) показало: 1) пробиваемость-10 отверстий на 20-25 см\ 2) обрезаемость-возможно вырезать кружки площадью 3-5 и даже 1,0 см; 3) микроструктура-сплошные слюдяные прослои; 4) уд. вес 2,780-2,795; пористость 2,88-3,89%: 5) водопоглощае-мость 1,180-1,147 г на 100 см;6) испытание на нагревание-вполне удовлетворительно; 7) по качеству К. с. можно отнести к сорту VII шкалы Гиршвальда. Особо следует выделить как по качеству, так и по запасам е1це не опробованное месторождение К. с. около ст. Ларе в 27-30 км от Владикавказа; здесь К. с. прекрасного качества встречается и отдельными пачками в нижне-юрских отложениях; из 1 м^ породы выходит 850 плиток К. с. Запас только четырех пачек сланца исчисляется в 624 млрд. плиток, или же свыше 12 млрд. м' кровли. Лит.: Аршинов В.В., О необходимости добычи в СССР естественных строит, сланцев, Мс , 1926, 5, стр. 406 - 413; его ж е, О месторождениях кровельных сланцев в СССР, там же, 1926, 7-8; его же. Методы испытания качества естественных кровельных сланцев, там же, 1927, 1;ЧарноцкийС. И., Строит, материалы Кавказа, Л., 1927; К о й ф м а н М. И., Вопросы развития промышлепносги естественного шифера в СССР, МС , 1928, 10, стр. 590-595; его же, Кровельные сланцы Закавказья, там же, 1929, 11; Канделяки А. Н., Естеств. строительные сланцы, Тифлис, 1928; Чайковский В. К., Разведка кровельных сланцев в Криворожском районе, МС , 1929, 5-6; его же. Опробование кровельных сланцев по р. Инцоби, там же, 1930, J; Ска к о в с к и й Н. К., Некоторые техническ. дахшые по разведкам Ларского месторонедения кровельн. сланцев, <МС , 1930, 1; его же. Месторождения кро-влльных сланцев на Сов. Кавказе, там же, 1930, 6; Watrin N., Les ardoisieres des Ardennes, Cliarle-ville, 1898; Davis D., Slate and Slate Quarrving, L., 1912; E с It e 1 E.C., Building Stones a. Clays, N.Y., 1912; II i г s с ii w a 1 d J., Handbuch d. bautechni-schen Gesteinpriifung, В., 1912; H owe J.A., Stones a. Quarries, L., 1920; Dale a. oths. Slate in the U. S., Wsh., 1922; Bowles 0., The Technelogy of Slate, Wsh., 1922; North F.. The Slate of Wales, Cardiff, 1925; Slate-Roofs Book. Philadelihia, 1926; В 1 a к eE., Roof Coverings, L., 1926. П. Топольницкий. КРОВИ ПЕРЕРАБОТКА, или крове-аль-буминное производство, представляет собою переработку крови убитых животных на целый ряд продуктов. Состав крови. Кровь состоит из т. н. форменных элементов (красных и белых кровяных телец) и плазм ы-жидкой части крови (см. схему). Содержание воды в крови зависит от вида животного; по Бунге, Кровь -ОТром6ои,иты (пластинки. {Buu,nou,epoj (ISO ООО) lJIeuKou,umuj  Примечание цифры в скобках относятся нориальной крови человека. Гемогло6ино133% состава /[краен, кров тел.] / \ J в крови крупного рогатого скота заключается 80,89% воды и 19,11% сухого вещества. Уд. в. крови 1,05. В свелсевыпущен-ной крови из плазмы выделяется волокнистое вещество фибр и и; оставшаяся лсид-кая часть крови иосит название сыворотки. Для того чтобы получить плазму, необходимо предупредить свертывание крови. Если свежевыпущенную кровь оставить в покое, то выделяется фибрин в виде микроскопических тончайших нитей, которые образуют как бы сетку, в которой заключены кровяные тельца; получаемая масса желеобразного вида носит название кровяного сгустка . Сначала этот сгусток очень мягок, но после 1-2 час. стояния получается довольно упругая желеобразная масса, которую можно резать поясом. Эта масса высачивает из себя кровяную сыворотку (серум). Фибрин составляет всего 0,1-0,8% массы кровяного сгустка. Свертывание крови вы-зьшается фибрин-ферментом, или тромбином, при действии к-рого рас- творимое белковое вещество плазмы, фибриноген, переходит в нерастворимое тело-фибрин. Сам фибриноген является глобулином и его происхождение но вполне выяснено наукой. Оптимальная темп-ра, при которой фибрин-фермент наиболее активно действует на фибриноген, есть температура тела животного. При 0° происходят явления, препятствующие свертыванию, а при темп-ре кипения фермент разрушается. В плазме крови, циркулирующей в организме, содержатся вещества, аннулирующие действие фибрин-фермента. Процесс свертывания крови, по Чуевскому, состоит из 2 стадий: а) разложившиеся части шариков крови активируют фибрин-фермент и при участии солей кальция превращают его в деятельный фермент; б) новообразованный фибрин-фермент действует на белковое вещество крови, фибриноген, и превращает его из растворимого в нерастворимое состояние-фибрин (в виде нитей). Замедление свертывания крови, в практике называемое де-фибринированием, может быть вызвано различными причинами: а) действием охлаждения; б) высоким содержанием углекислого газа (СОг) в крови; в) осаждением Т а 5 л. 1.-Химический состав кров и.

извести под влиянием щавелевокислых солей (1 г на 1 л крови) и лимоннокислых солей (цитратов) (0,5% лимоннокислого натрия в 0,9%-ном растворе поваренной соли в смеси с равным объемом крови); г) действием ротового секрета пиявки, который задерживает свертывание; д) 5%-ным раствором поваренной соли, задерживающим свертывание на 4-5 часов (для той же цели служат патентованное германское средство но-вирудин и много других). Ускорение свертывания крови происходит: а) от нагревания ее в пределах от 40 до 55°; б) под влиянием многих продуктов обмена веществ; в) от действия клеевых растворов (желатины), впрыснутых в кровь; г) от прибавления экстрактов из свеяеих тканей и т. п. Состав дефибринированной сыворотки приведен в табл. 1 (графа В). Убой скота. В СССР громадное количество скота подвергается убою на бойнях, б. ч. находящихся в ведении городских хозяйств (комхозов). Ежегодно на убойных пунктах СССР можно было бы собрать около 80 ООО m крови. Во многих местах коммунальные хозяйства ставят у себя на бойнях переработку крови. Кровезаводы м.б. рентабельными лишь при переработке сырья от значительного количества убойного скота; на практике считаются поэтому нерентабельными заводы, перерабатывающие сырья меньше, чем от 10 ООО голов в год. Наилучшей формой боен-ского хозяйства является боенский комбинат-большое хозяйство бойни с полной утилизацией всех боенских отбросов (см. Бойни). Вид боенского хозяйства по типу американских мясных фабрик наиболее удовлетворяет проблеме полной и правильной переработки крови. Главное значение нри этом имеет наиболее рациональный способ убоя скота в одном месте, на так наз. рельсе обескровливания , благодаря чему может быть почти полностью собрана кровь животного, вертикально обескровленного, а как следствие этого является возможность применения химического дефибринирования, т. е. создания химическим путем условий, при которых образование в крови фибрина происходит в гораздо меньшем количестве, чем при методах убоя скота, применявшихся до сих пор на наших бойнях. Вертикальный подвешенный убой дает сравнительно с горизонтальным (на полу) на 30% крови больше. Громадным преимуществом американизированных боен является и то обстоятельство, что поточноконвейерная система рельса обескровливания и дальнейших боенских процессов значительно снижает число рабочих кровесборочного цеха, оплата к-рых со всеми на них накладными расходами составляет на механизированных альбуминно-кровян. з-дах значительный % всех расходов по производству. Норма рабочих кровесборочного цеха для завода на 50 ООО - 100 ООО голов в год на обыкновенных бойнях составляет 6-12 чел. в зависимости от времени года (кривая у б о я), а на американизированной бойне число их м. б. 2- 4 чел. У нас в СССР старые бойни: камерной или зальной системы. С точки зрения кро-весборки и та и другая система боен представляет большие неудобства в сравнении с бойней американизированной конвейерной зальной системы. Перспективы развития альбуминного производства в СССР огромны; так, на 40 более крупных пунктах Союза в 1928/29 году было забито 2 ООО ООО голов, которые могли дать следующее количество крови (практическая цифра крови-сырья): Москва и Ленинград ....... 700 000 гол. X 16кг=11 200 т Крупные города 800 ООО х 10 = 8 ООО го более мелкпх насел, пунктрв . 500 ООО х 8 = 4 ООО Итого............... 23 200 m Из ЭТИХ цифр видно, какое огромное количество крови-сырья, достигающее в общей сложности по всему СССР ~ 50 ООО т крови в год, еще не утилизируется. Консервирование крови. С изобретением способа консервирования крови, к-рый не понижает ее клеящей способности, вопрос развития кровепереработки в СССР приобретает актуальное значение. Разработано несколько способов консервирования крови . Законсервироваиная кровь выдерживает дальнюю перевозку по железным дорогам в железных бочках и в течение 1-IV2 мес. сохраняется без иорчи основных ее свойств. Кровь, консервированная по запатентованному способу Московского альбуминного завода, кональгидрофирит, представляет собой копсервироваи. водный раствор альбумина с фибрином. В консервирующий состав входят следующие вещества (на 1 ООО кг крови): а) поваренная соль-0,9 кг; б) хлорная известь-0,65 кг; в) уксусная эссенция в растворе с квасцами (уксусной кислоты 80%-ной-5 кг, алюминиевокалиевых квасцов- 0,8 кг). Для приготовления этого состава сначала берут смесь уксусной эссенции с квасцами и размешивейот, а затем в эту смесь вводят приготовленную заранее соответствующую смесь поваренной соли с хлорной известью. Перед тем как ввести указанные химические вещества, кровь, подлежащую консервированию, пропускают через дробильную мельницу Перплекс -дезинтегратор с одним неподвижным и одним подвижным диском с пальцами-и дают ей отстояться не менее 3 часов, после чего ее переливают в ванны, емкостью калодая 2 ООО- 2 500 кг. Внутри ванны имеется змеевик, по которому непрерывно циркулирует холодная вода. В ванне кровь с консервантами размешивается мешалкой, делающей около 60 об/м. Препарат жидкой консервированной крови, запатентованный Стяжкинымн (1926 г.), успешно применяется для склейки фанеры на заводах Фанеро-Двинолеса с 1926 г. На предприятиях Фанеро-Двинолеса на 1 ООО кг дефибринированной кровяной сыворотки приготовляют следующие составы: а) воды 15 кг, уксусн. к-ты 80%-ной 3,8 кг, серной к-ты 52%-ной 0,1 кг, квасцов 0,6 кг (квасцы предварительно растворяют в 3-4 кг воды и раствор охлаждают); б) воды 15 кг, хлорной извести 36%-ной 0,6 кг, селитры чилийской (или калийной) 0,6 кг. Применение консервированной крови вместо черного альбумина в фанерном производстве выгоднее в 2V2-3 раза. По произведенным ЦАГИ испытаниям, консервировайная кровь сохранялась при нормальной температуре 2V2-3 месяца, а испытания фанеры, склеенной дефибринированной сывороткой (по способу Стяжкиных), дали хорошие результаты- в среднем 19 кг/см по клею на скалывание (при рецепте: консервированной крови 200 г, воды 100 г, извести свежено гашенной 2,66 г, пыли древесной 2 г; давление пресса при клейке применялось в 15 кг/см, Г = 110°, время под прессом 2 мин.). В. Андреев производил удачные опыты с консервированием крови карболовой кислотой: при Г 30-35° она сохранялась (в банке) более 1 мес. По данным Шильдкрута, хороша консервировка щелочами. Кишпромгосторг консервирует кровь формалином (0,3% от веса крови). В Германии кровь консервируют формальдегидом (0,3% от веса крови), гидратом окиси кальция (3%) и др. консервантами. Способы московского з-да оправданы практикой, но Д.ЧЯ получения из законсервированной по этому способу крови черного альбумина приходится па альбуминном з-де для даль- нейшей обработки нейтрализовать сыворотку, чтобыизбелсать гюрчи аппаратов.Чистая кровяная сыворотка, прошедшая сепаратор, молсет быть переработана в ценнейший питательный продукт, т. к. она представляет собою К0ЛЛ01ЩНЫЙ раствор г.т. обр. белковых веществ, содержащий целый ряд важнейших ферментов, а также (в сравнительно небольших количествах) минеральные соли. Технология кровепереработки. Выход крови от разного рода убойного скота различен. Большую долю крови-сырья альбуминное производство черпает от крупного рогатого скота. Практикой установлены следующие выходы крови с головы крупного рогатого скота. Московская городская бойня считает в среднем 16-25 кг крови, т.е. 4-5 % крови от живого веса ясивотного. Ленинградская бойня-16-22 кг крови от лшвого веса, некоторые другие крупные бойни СССР от 8 до 12 кг. При зальной системе убоя получается до 30-40% недобора крови от практически возможного. Если нельзя устроить боенский комбинат, в к-ром убой скота производится обычно во II этаже, а кровь с рельса обескровливания самотеком поступает в I этаж па альбуминный з-д, то при небольшом расстоянии последнего от убойных зал можно в боепском зале устроить механич. дефиб-ринированпе и насосом перекачивать де-фибринированную кровь на завод; так поступают за границей при условии применения совершенного способа дефибриниро-вания, т. к. иначе трубы, проводящие кровь, засоряются волокнами фибрина. Разделеиие крови на составляющие ее части происходит в альбуминном производстве посредством первого процесса кровеобработ-ки, к-рый мол-сет производиться несколькими методами; различают три главных метода: 1) получение только сухой крови, без выделения сывороток и фибрина; 2) получение светлой и черной сывороток отстоечным способом, а из них посредствод! определенной химическ. обработки-светлого альбумина, черного альбумина и сухого фибрина (сухая кровь); 3) получение механическим способом па кровяных сепараторах (сепараторный способ) светлой и черной сывороток из дефибринированной предварительно крови и затем из них (химической обработкой или без нее)-светлого и черного альбумина, а из выделенного фибрина-сухого фибрина. Кровь животного, вышедшую из перерезанных кровеносных сосудов, горловую , или тазовую , собирают в подставляемые под горло л-сивотных тазы (для получения меньшего % выхода фибрина ре-комепдуется кровесборочный таз смазывать минеральным маслом); тазы имеют обычно размеры 450 х 450 х 90 мм и делаются из оцинкованного 16-18-фн. л-се.теза; они вмещают 8-10 л крови. Кровь горловая составляет 70% всей крови, остальные 30% приходятся на сборную кровь, которую собирают в ушаты емкостью в 50 кг нетто. В то время как тазовая кровь ставится в помещении бойни на застывание ее, т. е. фиб-ринирование, и получается в виде плотного crycTica, сборную кровь собирают в растворе с кусками сфибринированной крови. При отстоечиом способе с тазовой кровью обра- щаются крайне бережно и, стараясь не нарушить целости кровяного сгустка , доставляют на вагонетках на завод. При сепараторном способе этих предосторожностей не соблюдают. 1. Получение с у.х ой крови и кровяной муки яв./1яется наиболее примитивным способом кровепереработки, доступным любому кустарного типа альбуминному заводу. Для получения сухой крови рекомендуется сначала нагреванием цельной крови до высокой Г свернуть нахо-дяшиеся в ней белковые вещества, т. е. коагулировать кровь, затем спустить воду и производить сушку уже обезвоженной крови. На практике коагуляцию ведут путем нагревания или же соединяют нагревание с химическ. коагуляцией. Кислоты, щелочи и водные растворы солей большой концентрации коагулируют белок из его водного раствора. Во Франции применяют в качестве коагулянта концентрированный раствор сернокислого железа в количестве 3% от веса крови, а затем уже в открытых чанах подогревают свежим паром. Способ коагуляции крови свежим паром наиболее прост и экономичен. Для того чтобы удешевить получение кровяной муки и сухой крови, производят отжим воды на обыкновенном прессе или фильтр-прессе и механически обезвоженный продукт направляют в сушилку. Во Франции для этой цели с успехом применяют вращающуюся сушилку, представляющую собой горизонтальный цилиндр длиной 2,85 м и диаметром 2,5 м, вращающийся на полых осях. Сушилка обогревается паром, входящим через полую ось, а образовавшиеся пары вытягиваются вентилятором в другую полую ось; сушилка соединена с воздушным насосом, создающим вакуум; число оборотов ее - 3 в мин. При этой работе возможно применение фильтро-сушилок системы Вольфа, с успехом используемых в химической промышленности; этот тип сушилки теперь применяют специально для работы на альбуминном производстве. Ее преимущества заключаются в том, что она одновременно отделяет воду и сушит товар до порошкообразного состояния. Состав кровяной муки, получаемой на германских кровеобрабатывающих заводах (по Христодуло), следующий (в %): в среднем Вода.......... 7,6 -16 11,5 Жир .......... 4,2 - 6,8 3,0 Азот.......... 11,2 -11,83 11,5 Белковые вещества . . 70 -74 72,0 Фосфорнап кислота . . 1,46-2,2 1,8 По данным германской практики, обработка цельной крови происходит таким образ., что образовавшийся в крови фибрин превращается путем размола на коллоидных мельницах Плаузона в коллоидальный кровяной раствор, к-рый в таком состоянии может итти в распылительную сушилку и выходить оттуда в виде готового порошка (кровяная мука), тонкость к-рого измеряется от 25 до 92 /х. В кровеобраба-тывающей промышленности белковый раствор, который выделяется (высачивается) кровяными кубиками при отстое, назьшают светлой сывороткой, а сухой ос- таток с 8-10% конечной влажности-с в е-тлым а.тьбумином; остальное, за исключением фибрина, назьшают черной сывороткой, а сухой остаток с 8- 10 % конечной влажности-ч е р и ы м альбумином. В зависимости от способа переработки крови-отстоечного или сепараторного - выходы полуфабрикатов значительно колеблются. 2. Отстоечный способ. По этому способу тазы и ушаты с кровью доставляются на альбуминный завод на вагонетках к резальному станку. Здесь желатинированную кровь опрокидыванием таза выгружают на резальный стол, на к-ром рабочий режет ее тупым ножом на кубики (--80 х 80 х хВОмм); дно резального стола дырчатое, а плоскость стола устроена подвижной; спуск жидкой крови производят под стол в специальный ушат, а спуск кубиков крови-в так наз. решето , специальн. оцинкованные тазики размерами: d = 450мм ж h = 100 мм, с дырчатым дном; такие решета могут быть квадратной формы и деревянные. Переработка светлой сыворотки. Кубики крови, положенные на решето в количестве около 15 кг, в течение 24 ч. высачивают около 5 кг светлой сыворотки в подставленную под решето посуду, называемую трубичкой . Решето и трубичка вместе образуют так называемый отстоечный комбинат . Такие комбинаты обыкновенно ставятся на стеллажи- клетки ; последние имеют пять этажей. На московском заводе укладывают по 4 шт. комбинатов на 1 п. м стеллажа. Время высачи-вания находится в зависимости от f° и влажности. Рекомендуется в отстоечном отделении держать t° не выше 20°, окна летом за-мазьгоать мелом и при сильном жаре искусственно повышать влажность помещения. После 24 час. высачивания высочившиеся кровяные кубики и сборную кровь пускают на размол в дробильную мельницу П е р-п л е к с . Светлая же сыворотка, высочившаяся в нижние трубички, образует три слоя светлой сыворотки (I - экстра, II - светложелтый, III-желтый) и IV слой терция -красноватый. Время выдержки определяется практикой от 24 до 48 часов (Ще-кович), после чего с особыми предосторожностями, дабы не возмутить сыворотки, которая в таком состоянии полупрозрачна и желтоватого оттенка, ее сливают с трубичек в ушаты по 50 кг, которые затем переносят в чаны, где и добавляют необходимые химические вещества для рафинирования сыворотки. В общем получается ок. 5-10% экстра-сыворотки (I слой), 70% светлой сыворотки (II и III), 20% терции-осадка. Декантируют сыворотку осторожно, не мутя осадка; для того чтобы лучше отличить при сливе эти слои друг от друга, иногда сливают на свечу , т. е. сливание производят при падающем на стекающую в ушат сыворотку свете свечи. Такой способ при известном навыке дает хорошие результаты. Осадок светлой сыворотки идет как добавление к черной сыворотке. Можно отделять сыворотку от осадка в трубичках также сифонным способом (Рейхман) при помощи каучуковой трубки, один конец которой погружают в трубичку и путем осторожного засасывания заставляют сифон работать. При сифонном сливе также применим способ слива на свечу. Переработка черной сыворотки. Сборная кровь, привезенная на вагонетке по рельсовому пути с бойни в рафинировочное отделение, поступает в сборочную приемную ванну, к-рую наполовину зарывают в землю для более .пегкой подачи в нее крови. Приемную ванну делают из 5-жлг котельного железа, клепаную; же.тательно, чтобы она была изнутри оцинкована; можно пользоваться и деревянными ваннами. К сборной крови добавляют сгустковые куски крови после их высаливания на стеллажах, а также осадки от светлой сыворотки (терции), полученные в решетах. Все вместе подается насосом на мельницу Перплекс для механического дефибринирования сыворотки, при котором кровь разбивается на ме.яьчай-шие частицы. В баке уже спустя час после дробления всплывает наверх технический сырой фибрин, в то время как сыворотка остается внизу. На обыкновенных полукустарных заводах дефибринированную кровь выдерживают в последнем баке 3-4 часа для того, чтобы произвести более полное отделение (по уд. весу) фибрина от черной сыворотки. Т, к. в это время могут развить свою деятельность бактерии, то следует процесс отделения фибрина проводить как можно скорее (особенно летом). Для перекачивания крови на мельницу применяют диафраг-мовые насосы с шаровыми клапанами (для перекачивания илистых жидкостей) или коловратные насосы завода Тремасс . Рекомендуется устраивать аппаратуру мокродро-бильного цеха таким образом, чтобы использовать самотек. Рафинирование светлой сыворотки имеет целью осветлить ее и консервировать, а также осадить плохо растворимые вещества. Рафинирование светлой сыворотки обыкновенно ведут в чанах формы усеченных конусов; такая форма чанов по мнению практиков способствует при спуске более легкому оседанию на внутренней стороне чана жировых веществ, всплывших на поверхность жидкости; чаны употребляются деревянные размерами 10 х 0,7 м при высоте 1,4 ж и емкости 750 л сыворотки. В настоящее время предлагают еще и другой формы чаны (деревянный окоренок) размерами 1,0 X 1,2 X 2,0 .и и емкостью на 1 800 л, снабженные 2 кранами, из которых первый служит для декантирования сыворотки сбоку (на высоте 80 -100 мм от дна), а другой служит для спуска осадка и промьшки бака (находится в дне бака). Обычно при обработке светлой сыворотки применяются следующие вещества. 1) Скипидар, образующий верхнюю пленку, препятствующую проникновению бактерий в сыворотку, окисляет и облегчает осветление сыворотки, увлекает с собой при перемешивании с сывороткой жировые вещества и кроме того является специфичным нри переработке крови. Употребляют лимонный или печной скипидар (уд. в. 0,858+0,870). Верхний слой сыворотки-пленка, которая образуется в чанах, по анализу Менделеевского химико- т. э. т. XI. технологич. института^ состоит из скипидара (92%) и жиро-белкоподобных веществ (8%). 2) Уксусная кислота, которую для обработки приготовляют необходимой концентрации: 80%-ную уксусную кис.тоту (уд. в. 1,0748) обыкновенно разбавляют равным объемом воды. Кроме специфичности уксусной кислоты для переработки крови она невидимому еще и консервирует сыворотку. Уже 0,25%-ный раствор ее дает увеличение объема эритроцитов, вызывая переход в различные стадии образования зернистости, что также находится в зависимости и от t°. Уксусная к-та относится к слабым органич. к-там с незначительной диссоциацией. Т.к. все реакции кровяных сывороток являются реакциями заряженных молекул и контролируются концентрацией водородных ионов, то и оптимальное действие раствора кислот на сыворотку может быть выведено только при помощи метода измерения Р^. В альбуминной практике к применению этого метода только теперь приступают. 3) Серная кислота; широко употреблялась прежде при К. п. В настоящее время ограничиваются лишь применением ее в чрезвычайно слабой концентрации, при к-рой она однако оказывает на процесс рафинирования каталитич. действие. 4) 0,25%-ная соляная к-та; способствует набуханию оболочки красных кровяных телец и при повышенной кислотности в плазме можно наблюдать даже растворение оболочек. 5) Перекись водорода; употребляют как сильный окислитель для осветления сыворотки. Осветляющее действие перекиси водорода сильнее в слабокислой или слабощелочной среде. Обыкновенно употребляют 5 %-ный раствор перекиси водорода. Порядок внесения химич. веществ в сыворотку не безразличен. Щекович рекомендует следующий порядок: 1) 5%-ную HgSO небольшой струей вливают при постепенном помешивании в светлую сыворотку; перемешивание следует производить не менее 5 минут; 2) в получепную смесь вливают постепенно 5 %-ный раствор HgOa и опять 5 минут все перемешивают; 3) вливают скипидар и 10%-ный раствор уксусной к-ты и всю смесь снова перемешивают около получаса. Перемешивание производят ручны:у1 способом или специальными механическими мешалками. Рецептура светлого рафинирования. А. Кислый способ, т. е. обработка растворами кислот и нейтрализация их щелочами (Щековича и Натусса-Андреева). На один чан светлой сыворотки емкостью 750 кг берут (в пересчете на 1 ООО кг сыворотки) следующие количества составных частей (в кг): Уксусной к-ты 80%-ной........ 5,3 Воды.................. 5,3 Серной к-ты, уд. в. 1,84........ О 34 Воды.................. 6 75 Перекиси водорода.......... о,8ч-1,зз Воды.................. 5,з-т-8,7 Скипидара ............... 5 Нейтрализация полученного раствора производится 25 %-нымаммиаком до нейтральной реакции на лакмус. На Московском аль-бумршном заводе в настоящее время употребляется нижеследующая рецептура ра- 1 ... 29 30 31 32 33 34 35 ... 49 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

© 2007 SALROS.RU

ПромСтройМат |