|

|

|

|

1 ... 25 26 27 28 29 30 31 ... 49 нием ацетатного, производится субстантивными, основными, сернистыми, кубовыми и ледяными красителями но методам К. хлопка. Кислотные красители применяют лишь при подцвечивании; шелк окрашивают в нейтральной ванне в светлые тона. Основными красителями нитратный шелк окрашивается непосредственно в светлые и темные тона, вискозный и медноаммиачный шелк- по предварительн. таннино-сурьмяной протраве или по катанолу при 50-70° в присутствии уксусной кислоты (2-5%). Субстантивными красителями эти сорта искусственного шелка красят, как хлопок. Наибольшее сродство субстантивные красители имеют к вискозному и медноаммиачному шелку; оно близко сродству субстантивного красителя к мерсеризованному хлопку. К. начинают при 30° и заканчивают при 50-70° в ванне с глауберовой солью (до 20%) и содой (до 1%); красят -1 ч. В нек-рых случаях при неровно кроющих красителях прибавляют в ванну мыла или ализаринового масла. Сернистыми и кубовыми красителями красят, когда к окраскам предъявляют повышенные требования прочности к свету и мытью. При К. сернистыми красителями t° ванны не повышают выше 50° и уменьшают колич. соды и глауберовой соли. После К. промывают, мылуют и снова промывают. Ледяными красителями (по нафтолам AS) красят с различными проявителями для получения разнообразных оттенков, причем необходимо многократно отварить товар с содою или едким натром перед обработкой его нафтолами. В остальном К. идет, как и мерсеризованного хлопка, но в нроявительную ванну для сохранения блеска не прибавляют сернокислого глинозема. Ацетилцел.яюлоза ацетатного шелка обладает плохой смачиваемостью, ничтожной удельной поверхностью нити и отсутствием сродства к красителям для хлопка и шерсти. Обрабатывая ацетатный шелк теплым мыльным раствором, можно, частично омылив ацетильные группы, выявить структуру целлюлозы. Подготовленный т. обр. ацетатный шелк окрашивается нек-рыми субстантивными , сернистыми, кубовыми и основными красителями непосредственно. Этими же красителями красят, не омыляя шелка, в присутствии защитных коллоидов (желатины) и солей (ZnClg, MgClg) в слабоуксуснокислом растворе. В наст, время указанные методы почти не применяются. Для К. ацетатного шелка применяются специальные красители (целлитоновые, целлитон-нрочные красители, целлитазоли и др.), относящиеся гл.обр. к антрахинонным производным, аминоазо-красителям (см. Ионамины) и органич. основаниям. Ионамины растворимы в воде; другие красители для ацетатного шелка трудно растворимы в воде. Ионамины в процессе К. при нагревании до 65° также выделяют свободное основание аминоазокрасителя, труднорастворимое в воде. В таком виде краситель окрашивает ацетилцеллюлозу, растворяясь в ней как в растворителе. Основание красителя, растворенное в волокне, в неко-торьгх случаях (целлитазоли) м. б. проди-азотировано на волокне и проявлено. К. растворимыми красителями производится в присутствии глауберовой соли или хлористого аммония (до 30%) в течение /2-1 ч. при 60-70°. После К. промывают и делают оживку. К. нерастворимыми в воде целлитон-прочными и другими красителями (в тесте) ведут в мыльной ванне (2-3 г мыла на 1 л ванны) в течение V2-1 ч. при 60-70°. Ванна 1 : 30. Целлитазоли после кращения диазотируют на волокне и проявляют, как обычно. После крашения промьшают и производят оживку. в. Абозин. к. смешанных волокнистых материалов. Смешанными волокнистыми материалами называют такие, в состав к-рых входят два или более различных вида воло1сон. Смешанные волокна сравнительно редко подвергаются процессу облагораживания в виде непряденого материала, чаще в виде нряжи и гл. обр.-в виде ткани. Смешанные ткани из шерсти, шелка, льна с хлопком называются соответственно полушерстяными, полушелковыми, полульняными и т. д. Смешанные волокна с искусственным шелком в виде тканей и трикотажа также приобретают в настоящее время возрастающее значение. По характеру подготовки к К. и по красителям, применяемым при К., смешанные ткани можно разделить на имеющие в своем составе животные волокна (шерсть-хлопок, шелк- иск;усственный шелк и пр.) и смешанные ткани без животных волокон (хлопок-лен, хлопок-искусственный шелк и пр.). Смешанные ткани первого типа подвергаются предварительной подготовке к К. почти так же, как чисто шерстяные и шелковые. Подготовка к К. тканей второго типа ограничивается опаливанием, а затем отваркой и для К. в светлые оттенки-отбелкой. Полульняные ткани подвергаются этим операциям по способам и на аппаратах, какие приняты для облагораживания льна. Ткани, содержащие искусственный шелк (вискозный, медноаммиачный и ацетатный), опаливают на газовых палилках, расшлихтовывают обычно врасправку, промывают и отваривают так, как ткани из искусственного шелка. Все оне-рации над тканями с искусственным шелком проводят, избегая натяжения. Для К. тканей, состоящих из смешанных волокон, нрименяются гл. обр. красители субстантивные, кислотные, основные, протравные, сернистые и кубовые; для ацетатного шелка специальные красители (цел.титоновые, целли-тон-прочные и др.). Каждый краситель имеет по отношению к разным видам волокон в смешанных тканях индивидуальные особенности, стоящие в непосредственной связи с физико-химич. условиями К. (t°, продолжительность К., реакция красильной ванны, присутствие в ней нейтральных солей и т. д.). Соответствующим выбором подходящих красителей, а таклсе условий К. представл:яется возможным получить различные эффекты: 1) можно все виды волокон, входящие в состав смешанных тканей, окрасить в один цвет-это наиболее распространенный случай в практике; 2) можно окрасить одну составляющую смешанной ткани, оставляя белой другую (напр. просновка из искусственного шелка в шерстяной ткани); 3) наконец можно все волокна окрасить в разные цвета-нолучение т.н. цветовых эффектов. Для К. смешанных волокон применяют два способа: 1) однованный, при к-ром все составные части смешанного волокна окрашиваются одновременно, и 2) двухванный, когда ка-Лхдая составная часть окрашивается отдельно. К. ткани и пряжи производят в обычных красильных аппаратах. К. полушерсти (шерсть-хлопок) по однованному способу в один цвет является наиболее технически важным. Этот способ основан на свойстве некоторых субстантивных красителей красить в нейтральной ванне шерсть и хлопок одновременно и в один и тот же тон. Существенным является выбор красителей, т. к. они различно ведут себя при К. полушерсти. В этом отношении различают красители: а) окрашивающие хлопок и шерсть в один цвет, б) окрашивающие преимущественно хлопок, в) окрашивающие преимущественно шерсть и г) окрашивающие хлопок и шерсть в разные оттенки одного и того же цвета. Помимо этого субстантивные красители, вообще говоря, в кипящей ванне сильнее окрашивают шерсть, при средней же Г (70-80°) - интенсивнее х.топок. При продолжительном К. окрашивается гл. обр. шерсть,при быстром-преимущественно хлопок. Равномерное окрашивание шерсти и хлопка достигается выбором соответствующего красителя, регулировкой f° и продол-леительности К., а также составом ваппы. Слабокислая среда благоприятствует окра-пгаванию шерсти, слабощелочная-окрашиванию хлопка. Нейтральные соли способствуют извлечению красителя хлопком. Слабощелочная ванна способствует равномерности окрашивания хлопка. Для получения однотонной окраски К. полушерсти (полушерстяным черным АТ конц., полушерстяным прочнотемносиним В и др.) производят в нейтральной ванне в присутствии глауберовой соли (10-20 8 на 1 л ванны), и если под конец К. необходимо повысить интенсивность окраски шерсти, то прибавляют небольшое количество уксусной к-ты. Увеличения прочности окрасок (к свету и мытью) достигают последующей обработкой солями меди, хрома, формальдегидом и др. К. полушерсти подвухванному способу заключается в последовательной окраске шерсти и хлопка в двух ваннах. В этом случае применяют комбинации из основньгх, кис-.ютных и субстантивных красителей. Напр. красят в первой ванне шерсть кислотным или основным красителем на-кипу в слабокислой ванне (уксусная к-та); при этом хлопок почти совершенно не окрашивается; затем промывают и во второй ванне красят хлопок основными или субстантивными красителями. Выбор красителей зависит от того, требуется .ти одноцветное или двуцветное окрашивание. При последующем окрашивании хлопка основными красителями ткань после кислотного К. промывают, таниируют (2-5% таннина), пропускают на сурьмяную соль, промывают и красят на холоду. Поступают иногда и так: хлопок окрашивают субстантивными диазотировочными краси-те.чями, дающими окраски, прочные к к-там, промывают и во второй ванне охсрашивают шерсть кислотными красителями в кислой ванне. Двухванный способ более дорог, но . дает возможность получить прочные, ровные и яркие цвета. К.полушелка (шелк-хлопок) производят субстантивными красителями по однованному способу на барке или джиггере, но число субстантивных красителей, окрашивающих Х.ТОПОК и шелк в один цвет, сравнительно невелико. Для получения прочных окрасок применяют субстантивные диазоти-ровочные красители с обьганой последующей обработкой; после К. следуют промывка и оживка при 25° в ванне, слабо подкисленной уксусной или винной к-той. Более распространено К. субстантивными красителями по двухванному способу, когда во второй ванне путем подцвечивания выравнивают окраску или получают двуцветные окраски. К. или подцветка шелка во второй ванне обычно делается основными или кистотн. красителями при 40-50° в присутствии уксусной кислоты. При этом необходилю отметить, что кислотные красители окрашивают только шелк, а основные красите.ти-одновременно и хлопок, предварительно окрашенный субстантивными красителями. Сернистые красители для крашения полушелка применяются чрезвычайно редко и только в присутствии защитных средств. К. полушелка (шелк-шерсть) по однованному способу для одноцветной окраски производят преимущественно кислотными и субстантивными красителями. При К. кис-.тотными красителями красят в подкисленной серной к-той ванне с глауберовой солью. Шерсть лучше окрашивается на-кипу, затем темп-ру понижают и окрашивают шелк при 60-70°. С увелгшением кислотности ваппы лучше окрашивается шелк. Субстантивными красителями красят в нейтральной ванне на-кипу с последующей охлаждающейся ванной. По двухванному способу получают двуцветные окраски (шанжан),применяя некоторые основные и кислотные красители. Вначале окрашивают шерсть почти на-кипу, затем в другой ванне-шелк такими красителями, к-рые хорошо окрашивают шелк в холодной подкисленной ванне. К. полу.льняных тканей (лен- хлопок) производят преимущественно одно-ванным способом субстантивными, сернистыми и реже основными красителями в тех же аппаратах,что и хлопок.К.этими красителями в общем сходно с К. хлопка. Однако вследствие более трудной по сравнению с хлопком пропитываемости .льняного волокна оно прокрашивается труднее. Поэтому для .луч-птей прокраски льняного волокна К. ведут медленно и в присутствии смачиваюищх веществ-контакта Т, ализаринового масла и др. При К. субстантивными красителями уменьшают % глауберовой соли и увеличивают % соды. При К. сернистыми красителями также уменьшают % соли и увеличивают % сернистого натрия. К. с м е ш а н и ы X т к а н е й с искусственным шелком очень разнообразно вследствие многообразия волокон, составляющих эти ткани, - шерсть, шелк, хлопок, вискоза (медноаммиачный и нитратный щелк) и ацетатный шелк - и их красильных особенностей. Однованный способ применяется только для тканей из двух, реже трех смешанных волокон. Смешанные ткани без ацетатного шелка красят подобно шерсти-хлопку, учитывая, что искусственный шелк имеет бо.Дьшее сродство к красителям, чем хлопок. К. ведут при t° не выше 70°. Ацетатный шелк с хлопком или вискозой красят в присутствии мы.та и глауберовой соли субстантивными и целлитоновыми или целли-тон-прочными красителями для ацетатного шелка при 60-75°. Ацетатный шстк с шерстью или натуральным шелком красят одновременно красителями для ацетатного нгел-ка и кислотными или субстантивными красителями в присутствии глауберовой соли и уксусной (или муравьиной) к-ты; продолжительность К. 3/4-1 час; t° 30-80°. В зависимости от комбинации красителей этим способом можно получать одноцветные, двуцветные окраски и резервы на тканях (белые эффекты). Двухванный способ значительно Проще; например при К. смешанной ткани- шерсть, натуральный шелк, ацетатный шелк и вискоза-шерсть и шелхс окрашивают в первой ванне кислотными красителями, которые одинаково выбираются этими волокнами, затем в свежей ванне красят ацетатный шелк и вискозу, как указано в однован-ном способе. Для получения чистых многокрасочных эффектов можно во второй ванне окрасить только ацетатный ше.т1к, а в третьей субстантивными красителями-вискозу с прибавкой катанола W (4%) для защиты шелка и шерсти от субстантивного красителя. Таким способом можно получить чистый трехкрасочный эффект. в. Абовин. Лит.: Шапошников В. Г., Общая технология волокнистых и красящих веществ, М.-Киев, 1926;11 е т р о в П., Викторов П., Малютин Н., Химическая технология волокнистых веществ, Ива-ново-Вознесенск, 1928; Петров П., Химическая технология волокнистых материалов животного происхождения, Москва, 1924; Федоров С. А., Руководство по белению, крашению и печатанию хл.-бум., шерстяных и шелковых изделий, Москва, 1923; Георгиевич Г., Химич. технология волокнистых веществ, перевод с нем., СПБ, 1913; Руггли П., Практикум по крашению и анализу красителей, пер. с нем., Л., 1929; Край с П., Успехи текстильной химии, .П., 1926; Липатов С. М., Коллоидохими-ческие основы крашения, Иваново-Вознесенск, 1929; Орлов Н., Основные начала крашения и печатания, Киев, 1911; Пора й-К о ш и ц А., Горелик Н. и Песькин, К теории и практике крашения кисл. и субст. красителями, ИТПТ , 1929, в; Пора й-К о ш и ц А., К теории крашения волокон животного происхождения, Шерстяное дело ,Москва, 1925, 11-12; Библиотека Шерстяное дело , М., 1927, кн. 2; Ильинский М., Прочное крашение шерсти адсорбционным методом, Шерст. дело , 1925, 11; Грибоедов Д. и Меос А., Влияние степени промывки шерстяной ткани на ровноту окраски, Текст, новости , Москва, 1929, стр. 505; Ленинский П., Мелихов С. иБеленький Л., К исследованию вопроса о крашении шерсти при пониженных температурах, Шерстяное депо , Москва, 1930, 1-2, стр. 134; Санин А., О составе лака, образующегося на хл.-бум. волокне при крашении его основными красителями, Текстильные новости , Москва. 1927, 6-7; Викторов П. П. и Сыркин 3., Идентична ли дигалловая кислота таннину как протрава для основных красителей, ИТПТ , 1926, 37-38; Песков П., Фиксация красителя па волокне и степень его дисперсности в растворе, там же, 1926, 5; Филиппов И. и Воронков Б., Закрепитель Т и его приготовление, там же, 1926, б; Малютин Н., О составе нафтолов ряда AS, там же, 1926, 5; Фодимап Л., Беленький Л., Г о x м а н Э., Сернистое крашение шерсти и полушерсти, Шерст. дело , Москва, 1930, 1-2, стр. 112; Handb. d. Farberei der Seidenfasern, hrsg.v.R.Loevven-thal, 3 Aufl., B. 1-2, 1921-23; Heermann P., Tecbnologie d. Textilveredelung, 2 Aufl., Berlin, 1926; Georgievics G., Lehrbuch d. Chem. Technologie d. Gespinstfasern, 4 Aufl., В., 1924; Haller R., Chemische Technologie d. Baumwolle, Technologie d. Textilfasern, hrsg. v. O. Herzog, B. 4, T. 3, В., 1928; Z a n к e r W., Die Farberei, 2 Aufl., Lpz., 1922; H e r z f e 1 d-W u t h, Die Praxis d. Farberei, В., 1916; Ristenpart E., Chemische Technologie d. organischen Farbstoffe, Lpz., 1925; Haiidb. d. Zeug-drucks, hrsg. V. G. G e о r g i e v i с s , R. Haller. L. L i с h t e n s t e i n, Leipzig, 1927-30; Matthews J., Die Textilfasern, В., 1928; G n e h m R., Taschenbuch fiir d. Farberei mit Beriicksichtigung d. Druckerei, 2 Aufl., В., 1924; Brass K., Praktikum d. Farberei u. Druckerei, 2 Aufl., В., 1929; Ley П., Die neuzeitliche Seldenfarberei, В., 1921; Ileuser E., Die Apparatfarberei d. Baumwolle u. Wolle, В., 1913; W e 1 t z i e n W., Chemische u. physik. Technologie d. Kunstseide, Lpz., 1930; S с h w a 1 b e G.. Neuere Farbetheorien, Stg., 1907; Pelet-.Toll vet L., Theorie d. Farbeprozesses, Dresden, 1910; Zacha-r i a s P., Die Theorie d. Parbevorgange, Berlin, 1908; S a n s 0 n e, Kompendium d. Farberei-Chemie, W.- Leipzig, 1912; Brass K., Untersuchungen uber d. Zu-standekommen v. Farbungen, Z. ang.Ch. , 1925,p. 853; Kartaschoff, He)vetico-chimica acta , Basel, 1927; R u g g 1 i P., Chemische und physik.-chemi-sche Betrachtungen der Parbevorgange, eMelliands Textilberichte*, Heidelberg, 1929, p. 536; M e у e r K., Zur Phvsik u. Chemie d. Parbevorgange, ibid., 1925, p. 737, 1926, p. 605, 1927, p. 783. 1928, p. 573; E 1 б d E., Studien uber Beiz- und Parbevorgange, ibid., 1929, p. 707. Д. Грибоедов. К. бумаги. Сюда относятся: подцветка белой бумаги, производство цветных бумаг, выработка меловых бумаг и др. К. бумаги м. б. разделено на следующие группы: 1) К. бумаж:ной массы (см. Бумажное производство) в ролах, 2) К. готовой бумаги погрулое-иием в раствор красящего вещества, 3) К. поверхности бумаги. К. в ролах подвергается около 95 % бумаги, причем преобладают К. в белый цвет и подцветка; при этом применяются минеральные краски (охра, умбра, красные окиси железа, хромовая желтая - крон, берлинская лазурь, ультрамарин), сажа и синтетич. органргч. красители; естественные красители почти не применяются. Минеральные краски светопрочны, но сравнительно с органич. красителями обладают значительно меньшей красящей способностью и в нек-рых случаях понижают прочность бумаги; применение их объясняется дешевизной и возможностью использования их в качестве наполнителей, необходимых для придания бумаге специального характера. Наибольшее применение в К. бумаги имеют синтетич. органич. красители, что объясняется богатством оттенков, удобством К., сравнительной дешевизной и отсутствием отрицательного влияния на прочность готовой бумаги. Нри К. бумажной массы применяют основные, кислотные, субстантивные, сернистые, кубовые красители и нерастворимые в воде лаки нек-рых органич. красителей (последние играют ту же роль, что и минеральные краски); особого оборудования в данном случае не требуется кроме небольших баков и в некоторых случаях резервуаров для раствора красителя, формы для ручной вы-черпки (для проб) и измерительных прибо-. ров. Красители растворяют в горячей или кипящей воде (кроме аурамина, который растворяют в воде не выше 60°), охлаждают, разбавляя холодной водой, и спускают в рол. Количество воды для разварки зависит от красителя, к-рого берут от 20 до 40 г на л в зависимости от индивидуальных особенностей красителей. К жесткой воде, при растворении основных красителей, прибавляют небольшое количество уксусной к-ты. Красители различных групп растворяют отдельно непосредственно перед употреблением и после фильтрации (через мелкое сито) по очереди дают в рол. В зависимости от состава бумажной массы и материала для проклейки красители осаждаются на волокне в виде нерастворимых лаков или закрепляются на волокне в силу сродства к бумажпой массе. Основные красители применяются для сытых и ярких оттенков, к которым не предъявляют больших требований в отношении светопрочпости. При К. клееной бумажной массы глиноземно-смоляные соли, образовавшиеся из смоляного мыла и сернокислого глинозема, имеюпще кислый характер, образуют с основными красителями нерастворимые соли, остаюшиеся на волокнах; ванна почти истощается. Кислотные красители применяют либо отдельно либо в смесрг с основными. В последнем случае ванна б.ч. истощается совершенно, т.к. эти две группы красителей взаимно осаждают друг друга. При К. неклееной бумажной массы кислотные красители применяют с прибавкой закрепляющих средств (квасцы и проч.), дающих с кислотными красителями трудно растворимые соли. Отсутствие сродства к различным видам целлюлозного волокна позволяет получить при помощи кислотных красителей при смешанных композициях равномерную окраску. Кислотные красители значительно светопрочнее основньгх и дают достаточно яркие оттенки. Субстантивные красители имеют сродство к целлюлозному волокну; они хорошо применимы как для клееной, так и неклееной свободной от древесины буманшой массы. При К. в темные тона полезно прибавлять в рол до 20% глауберовой соли; ванпа почти истощается. Окраски получаются относите-тьно прочные к свету и воде. Кубовые и нерастворимые красители применяют для клееной бумаги высших сортов с большой прочностью к свету, воде и к-там. Кубовые красители идут главн. образ, для светлых тонов (для подсиньки- индантреновый синий разных марок и др.). Различные химические вспомогательные материалы добавляют в рол после красителя и до прибавления клея и глинозема, строго соблюдая каждый раз порядок. Рецепт крашения бумаги вырабатывается практически и зависит от густоты массы в ролах, ее размола, красителя, а таюке и от применяемых химических реактивов. К. готовой бумаги погружением в раствор красящего вещества производится или на глезерах бумагоделательной машл1-ны (см.) или в особых красильных машинах (тонкие-папиросные-бумаги), снабженных также приспособлением для гофрирования бумаги (гофрированная шелковая бумага). Наиболее употребительны кислотные красители, которые обеспечивают ровность окраски; К. ведут в горячем растворе. При К. на глезерах раствор красителя увлекается валами глезера из особой коробки, боковые стенки которой тщательно пригнаны к валу глезера и окрашивают бумагу при прохолс-дении ее мелоду валами. К. на глезерах применяется для небольших партий цветных бумаг и главным образом для окрашивания коробочного картона. К. поверхности бумаги заключается в нанесении на поверхность бумаги тонкого слоя минеральных веществ (глинки, бланфикса или др.) в смеси с клеящими и красящими веществами. Цель К.-образовать на бумаге ровную поверхность разлршных оттенков, воспринимаюшую печатную краску (литографские, меловые и другие бумаги), и.чи сообщить бумаге глянец, цвет и другие свойства, присущие разнообразнейшим техгшческим бумагам. Наиболее валяными технически являются бумага, применяемые в полиграфии, деле-меловые, литографские, баритованные бумаги (фотографические) и грунтовые обои (белые, цветные). Производство (по стадиям) состоит в приготовлении краски (смеси, к-рой покрывают бумагу), ок- раске, сушке, отделке, сортировке и упаковке. Основание грунта-отмученный каолин, бланфикс или мел-замешивают с раствором клеящих веществ в мешалках-краскотерках, сюда же вводят красители, лаки, восковые эмульсии и другие составные части краски. В качестве клеящих веществ применяются водные растворы столярного клея (1:3), казеина (1:5), желатины (1:5). Клей и желатину варят в котлах с паровой рубашкой при t° не выше 75°. Казеин растворяют в тех лее котлах в щелочнох! среде (5-7% буры, 1-2% технич. аммиака, в зависимости от кислотности казеина) при 60°. В качестве красящих веществ применяют минеральные краски (очень редко), лаки органич. красителей в пасте и растворимые в воде красители, гл. обр. основные и кислотные. Восковыми эмульсиями служат мыльные суспензии воска (пчелиного, кариаубского и др.). Клеящих веществ берут от 15 до 25% от сухого веса грунта. Воды в краске около 50%. Бумага в каждом случае К. должна иметь специфич. свойства: однородность, хорошую (машинную) гладкость, достаточную пористость, что необходимо для проникновения клеящего вещества грунта в бумагу, чтобы обеспечить прочность окраски на бумаге и т. д. Закрепление краски (сообщение ей прочности к трению) достигается добав-.тением хромовьгх квасцов или формалина для приведения ютея в нерастворимое состояние. После тщательного размешивания в механич. мешалках краску пропускают сквозь ручные или механич. сита и подают на красильные машины. Существует два метода крашения поверхности бумаги: 1) краска наносится на бумагу бесконечным сукном и разравнивается на ее поверхности системой щеток; 2) краска наносится на бумагу ва.тиком и избыток ее снимается особььм ножом-раклей. Красильные машины, работающие по первому методу, бывают для одностороннего и двустороннего К. Наиболее распространенный тип-машина для одностороннего крашения (см. фиг.). Бумага проходит с ролика между валиком А и бесконечным сукном В, к-рое, принимая краску из корыта С, наносит ее на поверхность бумаги. Бумага с краской огибает цилиндр D, где она проходит под системою подвижных и неподвижных щеток, к-рые распределяют и разравнивают краску, и пневматич. тягой протаскивается на палочный аппарат т. н. фестонной  сушилки. На этой машине производят грунтовое К. баритованных, меловых и т. п. бумаг, причем грунта берется обычно 25% от веса бумаги. В машинах, работающих по второму методу, бумага с ролика проходит между двумя валиками, из к-рых один погружен в корыто, отлшмается, проходит под раклей и через направляющий ролик поступает в сушилку; при этих машинах бывают сушилки интенсивного действия, с сокращенным сушильным ходом. Бумага проходит через камеру с горячим проточным воздухом, досушивается на сушильном барабане и в конце сушилки накатывается на накатных машинах, дающих плотную намотку бумаги, что необходимо при дальнейшей обработке ее. Отделка крашеной бумаги яв.11яется существенной частью крашения бумаги. При К. бумаги широко применяются машины для придания бумаге глянца (фрикционный каландр, агатовые и щеточные машины), для получения тисненой поверхности и других эффектов. в. Абозин. к. кожи. Все сорта мягкого кожевенного товара подвергаются в настоящее время К. и лишь в виде исключения применяется ко-лсастак называемой натуральной окраской, сообщаемой коже дубильными материалами. По отношению к окраске следует различать следующие сорта кожевенного товара: а) краснодубная кожа, выдубленная танни-дами, б) хромовая кожа, выдубленная хромовыми солями, в) лайковая кожа, выдубленная солями алюминия, г) замша-кожа жирового дубления. Каждый из этих сортов требует специальной подготовки к процессу. Подготовительные опера ц и и. Краснодубная кожа после дубления и сушки всегда содержит нек-рое количество таннидов, к-рые в красильной ванне могут вызвать выпадение части основных красителей и дать пятнистую окраску; поэтому первая подготовительная операция заключается в тщательной промывке кожи в проточной воде. При К. в светлые тона необходимо иметь лицо кожи совершенно ровной окраски. Так как обыкновенно танниды отлагаются на лицевом слое кожи неравномерно и дают пятнистую окраску, то избыток таннидов удаляют отбелкой. Для этой цели пользуются свойствами таннидов переходить в щелочной среде в легко растворимую форму; кожу промывают в растворе буры или соды (0,5% соды кальцинированной или 2% буры от сухого веса кожи) в течение 10-15 мин. при t° не выше 30-35°, затем промывают водой и нейтрализуют раствором щавелевой или муравьиной кислоты. Т. к. при этой операции лицевой слой слегка раздубливается, то обычно дают еще легкое додубливание. В этом случае применяют чаще всего сумах (5-10% от веса кожи), т. к. он придает ровный и светлый тон коже. Как промывку и отбелку, так и дубление обьгано ведут в барабане, реже в гашпиле. Применение сумаха однако связано с тем, что в ткани кожи остаются вымываемые танниды; для перевода их в нерастворимую форму производится обработка закрепите-.тями, дающими с таннидами нерастворимые соединения. В качестве закрепителей служат рвотный камень и щавелевокислый калий-титан. Последний находит в настоящее время все большее применение при К. в коричневые тона, так как сообщает коже прекрасную по ровности и оттенку окраску. Кожа хромового дубления требует перед К. иных подготовительных операций. Помимо хромовых солей, удержанных тканью чисто механически и переходящих в красильный раствор, имеется и второй недостаток: хромовая кожа после дубления всегда дает кислую реакцию вследствие гидролиза остающихся в ткани кожи основных хромовых солей. В виду этого перед К. хромовую кожу обрабатывают раствором щелочи (1,5-2% буры или эквивалентные количества бикарбоната, силиката натрия, смеси аммиака и сернокислого аммония) с таким расчетом, чтобы хромовая соль, соединенная с волокном, отнюдь не перешла целиком в гидрат окиси хрома (в этом случае получается грубая и ломкая кожа). Кожа лайкового дубления характеризуется непрочностью соединения волокон с солями алюминия. Поэтому К. этого сорта кожи может производиться щеткой или на специальных машинах; если К. производится в красильных ваннах, то необходимо затем додубливать кожу донолнительно. Подготовительная операция перед К. состоит в легкой промывке для удаления с поверхности кожи избытка алюминиевых солей, чтобы иметь лицевой слой с равномерным отложением их. Кожа жирового дубления (замша) поступает в К. обычно в виде т. н. сального товара, т. е. с остатками ворвани от процесса дубления. Поэтому первой подготовительной операцией является обезжиривание путем промывки раствором мыла (ок. 2 кг на 100 шт.). При наличии специального аппарата обезжиривание производят при помощи растворителей жиров (чаще всего при помощи легкого бензина). Интенсивный желтый цвет замши мешает окрашиванию в светлые тона. Поэтому после обезжиривания следует беление замши. Для этой цели применяется перекись водорода (обьгано готовится из перекиси натрия и серной к-ты) или марганцовокислый калий (перманганат); последний дает лучшие результаты (перманганат берется 0,1 %-ный, t° ванны 35°, продолжительность беления -1 ч.). Образующийся на замше темный осадок двуокиси марганца удаляется в последующей ванне - в растворе сернистой к-ты или же (чаще) в растворе гидросульфита. Методы крашения. 1) К. щеткой (старинный метод) применяется сейчас редко-для К. дубных кож только по лицу и для колш лайкового дубления. Способ требует незначительного расхода красителя. но невыгоден в смысле трудоемкости. Ровность тона достигается тем, что кожу красят во влазкном состоянии после предварительного разглаживания циклей по лицу. 2) К. погружением (в корытах и мульдах) при массовом крашении неприменимо в виду большой трудоемкости, т. к. требует многократного окрашивания каждой кожи в отдельности. 3) К. обливанием заключается в обливании из ковшей кожи, повешенной на шесте над корытом, красильным раствором. Метод дает очень равномерную окраску, экономичен в смысле расхода красителей и более выгоден в отношении трудоемкости, чем предыдушие способы. Недостаток его-очень слабая прокраска кожевой ткани, благодаря чему при растягивании кожи окраска заметно бледнеет. 4) К. в гашпилях и барабанах применяется при массовом К. товара на з-де. Гашпиль удобнее барабана, т. к. позволяет следить за процессом К. и регулировать t°, повышая ее к концу К. Недостаток гашпиля-большое количество воды (300-400 % от веса кожи вместо 150% в барабане), затрудняющее использование красильн. раствора; поэтому К. кожи ведется б. ч. в барабанах. 5) К. пульверизацией, применявшееся раньше при отделке кожи для нанесения аппретуры, в последнее время стали применять и при К. щеткой (лайковая кожа). Машины, служащие для этой цели, состоят из круглых и четырехугольных корыт со стоком и из равномерно двигающегося опрыскивателя, из к-рого красильный раствор под давлением 3-5 atm наносится на кожу, находящуюся в корыте. Красители для К. кожи применяются основные, кислотные и субстантивные. Так как основные красители требуют предварительной протравы таннидами, то они и применяются всегда при К. краснодубной кожи. Хромовая кожа перед К. основными красителями подвергается предварительно протравлению таннидами (гамбиром, сумахом) с последующим закреплением рвотным камнем или щавелевокислым титан-калием. Недостаток основных красителей-подчеркивание дефектов и неравномерпость строения лица кожи-заставляет при К. хромовой кожи основными красителями применять их в комбинации с красителями субстантивными, а именно: сначала кожа окрашивается субстантивными красителями, затем следует протравление таннидами и наконец К. основными красителями, ценными яркостью оттенков. Субстантивные красители наиболее распространены для К. кожи хромового дубления. К. ими требует соблюдения основного условия: процесс должен вестись в строго нейтральной или слабощелочной ванне. Так как кожа всегда имеет слабокислый характер, то небольшая добавка щелочи в ванну является необходимой. Кислотные красители наряду с субстантивными находят широкое применение при К. хромового товара. Достоинством кислотньгх красителей является их способность давать более глубокую прокраску. Поэтому кислотные красители применяют особенно часто при цветном К. хромовой кожи (в светлые и коричневые тона). Для сообщения красильной ван- не кислотности применяют обычно муравьиную к-ту. Расход красителя (обьгано 1-2,5% в зависимости от цвета) при К. кожи обычно рассчитывается но весу влажной кожи, подготовленной к К. (т. п. строганый вес , т. е. вес колш после строжки). Протравные красители (кампеш, кверцитрон и т. п.), игравшие ранее чрезвычайно большую роль в крашении колш, в настоящее время применяются лишь в незначительном количестве в тех случаях, когда не имеется нужной марки анилинового красителя (при крашении лайки и замши). Ниже приводятся примеры К. различных сортов кожи (%-ные количества указаны от строганого веса). I. К. в черный цвет хромового опойка. Промывка в барабане проточной водой 30 мин.; нейтрализация (воды;150%, буры 1,5%) при 30°, продолжительность 45 минут; промывка в барабанах проточной водой 15мин.; красильная ванпа в барабане (воды 150%, краски черной для хромовой кожи 1,25%) при 55°, иро-доллеительность 30 минут; после вливания жировой эмульсии (7 ч. ализаринового масла, 5 ч. касторового масла, 5 ч. веретенного масла, 50 ч. воды - всего 2,5% жиров) при 55°, продолжительность 45 минут; выгрузка; отжимка; сушка. И. К. в коричневый цвет шевро (хромовой коз-липы). Промывка и нейтрализация - как и в предыдущем случае; 1-я красильная ванна (воды 150%, коричневого для кожи ГТ 0,3%, коричневого кислотного 5Г 0,8%, коричневого для кожи Г 0,8%) при 60°, продолжительность 40 мин.; 2-я ванна протравная (отвар ивовой коры в количестве 8%, воды 150%) при 40°, продолжительность 30 мин. (с добавлением 0,5% рвотного камня- 15 мин.); 3-я ванна т основных красителей (воды 150% от строганого веса, бисмарка коричневого 1,0%, хризоидина0,3%) при 55°, продолжительность 40 мин.; промывка;жировка; отжимка; сушка. III. К. замши (хромовой) в коричневый цвет. Жировка: жировая эмульсия (5 ч. марсель-ского мыла, 0,3 ч. буры и 7,5 ч. воды) нагревается острым паром до растворения; добавляется 1 ч. касторового масла; по остывании добавляется 1 ч. яичного леелт-ка. Жировальной смеси берется 5%, воды 50%, Г 45°, продолжительность 30 минут; отжимка; сушка; шлифовка; промывка в воде при 60° в течение 1 часа; 1-я ванна (воды 150%, кислотного желтого 1%, аммиака 1%) при 60°, продоллштельность 30 минут; 2-я ванна (воды 150%, гамбира 2%) при 60°, продолжительность 20 мин.; 3-я ванна (воды 150%, прочного коричневого К 1%) при 60°, продолжительность 30 минут; добавляется 1 % муравьиной кислоты, растворенной в 5 л воды; продолжительность вращения Юмии.; промьшка; разводка; сушка. н. Егоркин. К. меха. Целью крашения меха является его облагораживание --иридапие меху более приятного для глаза цвета и оттеика. В настоящее время почти все меха подвергаются К. Далее наиболее благородные меховые шкурки (куница, соболь, илька и т. п.) подвергаются в большинстве случаев подцветке , т. е. К. верха волоса для придания меху более глубокого оттенка. Непосредственно перед К. волос очищают от покрывающего его слоя жировых веществ (обезжиривание), и концы волос, имеющие очень плотное строение, что мешает красильным растворам проникать вглубь ткани волоса, размягчают (уморение). После обезжиривания и уморения следует тщательная промывка, а затем меховые шкурки подвергают К. До последнего времени К. меха производилось почти исключительно протравными красителями. В новейшее время их б. ч. вытеснили красители типа черного анилина, получаемые при помощи веществ, известных под марками: урсолы, нако, фурролы, бру-нины и друг. Подробнее о К. меха см. Меховое производство. Лит.: к. кожи: Л ам б М., Крашение и отделка кожи, пер. с англ., Петроград, 1918; X е п ф е ц С, Практическое руководство по крашению xpoMOBOii кожи, М.-Л., 1926; Lamb М.-J а b I о п s к у L., Lederfarberei п. Lederzurichtung, 2 АнП., В., 1927; Jettmar J., Das Parberel des lohgaren Leders, 2 АнП., Leipzig, 1922; Collegium , Ober-Ramsladt; La cuir technique)), P.; Der Gerber , Teplitz-Schonau; Journ. of the Amer. Leather Chemists Assoc. , N. Y.- K. бумаги: Производство полуфабрикатов и бумаги, т. 2, ч. 4, М., 1927 и т. 3, ч. 3, М., 1928; И о f-m а п п е., Praktisches Handbuch der Papierfabrika-tion, 3 Aufl., Berlin, 1926; W e i с h e 1 t A., Bunt-papier-Fabrikation, 3 Auf]., Berlin, 1927; Erfurt J., Das Farben d. Papierstoffes, 3 Aufl., Lpz., 1912. КРАШЕНИЕ ПУНЦОВОЕ, см. Крашение. КРАШЕНИЕ ТКАНЕЙ, см. Крашение. КРЕЗОЛЫ, общий термин для обозначения изомерных оксиметилбензолов, отвечающих ф-ле СбН4(СНз)(ОН). Существует всего три К., которые отличаются друг от друга положением метильной и гидроксильной групп в бензольном ядре СИз СНз СНз i-он 0-крезол .м-крезол п-крезол Из них 0-крезол-кристаллич. вещество с <V 30-31°, <° . 191°, уд. в. 1,045; 100 об. ч. насыщенного водного раствора содержат 2,4 об. ч. о-крезола; .и-крезол плавится при 4°, кипит при 201°, удельн. в. 1,035, растворяется в воде до 0,53% объема; с раствором FeClg дает синее окрашивание; гг-крезол плавится при 36,5°, 201°, уд. в. 1,034, растворим в воде до 1,8% по объему, с FeClg дает ту же цветн. реакцию. К. отличаются дезинфицирующей способностью; из них наибольшей дезинфицирующей способностью обладает лг-крезол, затем о- и п-крезол. Получение. Все три К. содержатся в продуктах сухой перегонки каменного и бурого угля, битуминозных сланцев, торфа и дерева. Для выделения К. из каменноугольного дегтя пользуются погонами, перегоняющимися при 165-195° (карболовое масло). Последние, после освобождения от главной массы нафталина, обрабатываются растворами едкого натра в два приема. Первыми порциями едкого натра (40-75% от всего требующегося количества) извлекают фенол, являющийся более сильной к-той, чем К., вторая же порция извлекает К. Для освобождения от следов нафталина щелочные растворы К. обрабатывают паром, фильтруют и вытесняют К. углекислотой. Эти К., называемые черной карболовой ки- слотой, разделяют фракционированием на фенол, К. и ксиленолы. Полученный таким путем продукт представляет собой смесь из всех изомеров, относительные количества которых зависят от природы исходного материала и условий пирогенизации, К. каменноугольного дегтя в среднем содержат по 35-40% о- и л1-крезола и 25% 7г-крезола. К. буроугольного дегтя содержат: 2% фенола, 28% ж-крезола, до 12% те-крезола и креозол СбНз(СНз)(ОСНз)(ОН). К. сланцевого дегтя: 5-6% фенола, 12-15% о-крезола, 30-35% Л1-крезола и 30-35% ксиле-нолов. Фракционированной разгонкой смеси крезолов удается получить почти чистый 0-крезол. Остаток, представляющий собой смесь из 60% ж-крезола и 40% п-кре-зола, обрабатывают при 100° 4-кратным количеством конц. H2SO4 или, при обыкновенной t°, дымящей серной кислотой (20% свободного SO3). По окончании сульфирования смесь разбавляют водой так, чтобы Г„ . раствора составляла от 125 до 130°, и пропускают перегретый водяной пар; при этом сульфокислота, отвечающая л^-крезолу, разлагается и свободный jH-крезол перегоняется вместе с водяным паром; %-сульфокисло-та остается в растворе и разлагается перегретым паром при более высокой t°. Этот способ иногда видоизменяют так, обр., что смесь после сульфирования подвергают кристаллизации, причем выделяется п-сульфо-кислота, или сульфокислоты высаливают и затем подвергают обработке паром при различных t°. Если сульфирование вести при недостаточном количестве HaSOijTo сульфируется только ж-крезол, а тг-крезол остается без изменения им. б. извлечен бензолом. При действии 80-90 %-ной серной к-ты преимущественно сульфируется ж-крезол. Можно получить о- и w-крезолы также и синтетически-разложением диазосоединений соответствующих толуидинов, СНз СбН4 NН2, или сплавлением о- или %-толуолсульфокис-лот с щелочами; ж-крезол м. б, приготовлен из нафталинсульфокислоты посредством ее нагревания с едким натром под давлением. В продаже существуют различные сорта К.: 1) сырая карболовая к-та, содержащая 25-30% или 45-50% фенолов; 2) 100%-ная карболовая к-та (черная карболовая к-та), перегоняется при 185-210°, состоит из К., значительных количеств фенола и ксилено-лов; 3) 100%-ная карболовая кислота-буровато-желтая жидкость, перегоняющаяся в более узких темп-рных пределах; 4) чистый К.-бесцветная жидкость, перегоняется при 185-205°, состоит из трех изомерных К.; 5) технич. ж-крезол; в продаже существуют 2 сорта; первый-t°n. 199-204°, содержит 58-60% ж-крезола, --40% тг-крезола и незначительн. количества о-крезола; второй- °кип. 202-204°, свободен от о-крезола и содержит 88-90% ж-крезола и 10% м-кре-зола. Испытание сырой карболовой кислоты обычно заключается в определении части, растворимой в щелочах. Пробу взбалтывают с раствором едкого натра, нерастворимый остаток извлекают петролейным эфиром, раствор подкисляют, обрабатывают водяным паром и в дистиллате непосредственно определяют фенолы. В виду того что смеси К. расцениваются по содержанию в них К., Испытание обычно сводится к определению этой наиболее ценной части: смеси К. обрабатывают азотной кислотой, причем л1-крезол переходит в тринитрокрезол, а о- и те-крезолы окисляются до щавелевой кислоты. 1 ч. .и-крезола отвечает 1,74 ч. тринит-рокрезола. Применение. Каменноугольный и буроугольный дегти служат для пропитки дерева (шпал, телеграфных столбов и т. п.), а также для дезинфекции. Для дезинфекции применяется таклсе п-хлор-ж-крезол, получаемый из продажного ж-крезола обработкой хлористым сульфурилом. Нек-рые препараты К. применяются в медицине: трау-матол (иодкрезол), эйрофен (йодистый изо-бутил-о-крезол), крезотин (ацетил-л-крезол), крезалол (салицил-ж-крезол). К. служат также исходными продуктами для приготовления небольшого числа красителей. Кре-золфосфаты применяются в лаковой нромы-шленности как пластификаторы. В парфюмерии К. пользуются для приготовления крезилмети-тового эфира, употребляющегося при изготовлении искусственного илангово-го масла; ж-крезол служит исходным продуктом для приготовления амбретол-муску-са; о- и 9г-крезолы-для получения салици-.товой к-ты и оксибензальдегида. В технике взрывчатых веществ К. применяются д.тя получения тринитрокрезола (крезилита). К. имеют широкое применение для изготовления искусственных смол и пластич. масс (карболит, бакелит и т. д.). В последнее время были сделаны удачные попытки применения К. в качестве экстрагирующей жидкости для получения уксусной к-ты из разбавленных растворов. При действии СО г на натриевые соли К. образуются т. наз. к р е-зотиповые к-ты, из к-рых окислением м. б. получены 0-, п- и ж-оксибензойные к-ты. Лит.: UUm. Enz., В. 7, р. 254; Lunge G-. и. К б h 1 е г Н., Industrie d. Steinkohlonteers u. Aramo-niaks, 5 Aufl., B. 1-2, Brsclnv., 1912. C. Медведев. КРЕЙТОН, См. Хлопкопрядение. КРЕЙЦКОПФ, деталь кривошипно-ша-туиного механизма, обеспечивающая прямолинейность движения шарнира, соединяющего шатун со штоком, и передающая боковые усилия, возникающие в этом шарнире, на направляющие. На К. действуют следующие силы (фиг. 1): 1) сила давления на  Фиг. 1. поршень-Р, передаваемая штоком, 2) сила, действующая по оси шатуна,-Т и 3) реакция направляющих-N. Силы эти связаны между собой следующей зависимостью: N = Ptgr, N , , = XP; Т=; Т -у^ где V-угол наклона шатуна к направлению движения К., а Я-отношение длин радиуса кривошипа и шатуна. Р-принимают обычно равным pF, где р-максимальное рабочее давление в цилиндре, а F-площадь поршня. В основных чертах К. состоит из тела К. а (фиг. 2 и 3), объединяющего в одно целое главные рабочие частя К.: горловину б, соединяющую крейцкопф со штоком, башмаки в, которые скользят по направляющим, и части шарнирного соединения - цапфу а (фиг. 2) или втулку д (фиг. 3).  Фиг. 2. Цапфа К. рассчитывается на прочность обычным способом, как балка, нагруженная равномерно распределенным усилием Р или, точнее, Т на длрше ее свободной части . На смазку расчет ведут только иа выдавливание, по форм\ле: где d-0 цапфы, I-ее длина, а fc-максимальное допустимое давление на единицу  Фиг. 3. площади проекции цапфы. Материал цапфы-сталь, материал подшипника-бронза. Значения (в кг/с.м^) таковы: Для паровых машин...........80- 90 подъемных паровых машин .... 100-130 газовых двигателей.........100-150 паровозов..............150-300 паровых машин миноносцев .... 120-160 В виду малой скорости движения цапфы и его качательного характера при указанных значениях давлений обеспечена достаточная степень надежности против нагревания цапфы. Укрепление цапфы в теле К. производится обычно на конус (фиг. 2), причем для удобства обработки и возможности точной пригонки необходимо, чтобы оба конца цапфы являлись частями одной и той же конусной поверхности; помимо этого способа для закрепления цапфы прибегают к разрезным конусным кольцам а, вжимаемым в соответственной формы круговую щель между концом цапфы и телом крейцкопфа (фиг. 4-крейцкопф паровозной паровой машины с односторонними направляющими). Крепление штокав теле К. является другой важной частью конструкции. Основным требованием, предъявляемым к кон-  Фиг. 4. струкции крепления, является наличие напряженности соединения даже в состоянии покоя и передача усилий противоположных направлений двумя различными деталями; в противном случае, под действием меняющихся но направлению усилий, соединение вскоре расшатается. Одной из наиболее часто встречающихся конструкций является закрепление штока при помощи клина, причем опорная поверхность втулки К. выполняется в виде конуса (фиг. 3) или же в виде плоскости (фиг. 4); в последнем случае шток опирается на кольцевую поверхность дна выточки горловины. Клин (см.) рассчитывают по обычным формулам. Неудобством кли-

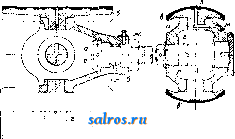

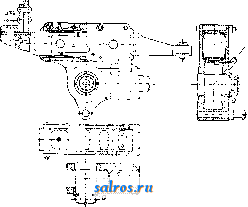

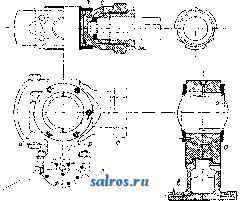

г Фиг. 5. НОВОГО соединения является значительная строительная длина К. (ср. фиг. 3 и 4) и невозможность изменения длины поршневого штока. Поэтому в последнее время часто производят соединение штока с К. при помо- щи винтовой нарезки; задняя гайка е (фиг. 2) служит для регулирования длины штока и воспринимает растягивающие усилия штока, в то время как передняя гайка ж осуществляет необходимый натяг и передает на К. сжимающие усилия штока. В конструкции, изображенной на фиг. 5, внутренняя гайка е служит исключительно в качестве упора для внешней ж, сншмающие усилия передаются на К. шайбами з, толщину которых изменяют в случае необходимости изменить длину штока; внешняя гайка ж осуществляет натяг и воспринимает растягивающие усилия. Подшипник К. делается во всех б. или м. крупных машинах разрезной, с установкой вкладышей при помощи клина и (фиг. 5) или винта к (фиг. 3). Вкладыши делаются обьгано бронзовыми, в более крупных и ответственных машинах-с заливкой белым металлом. Башмаки К. служат для передачи нормальных уси.тий, возникающих, вследствие конечной длины шатуна, на нанравля-   Фиг. 6. ющие. Форма башмаков и способ соединения их с телом К. определяются всецело формой и расположением направляющих. Последние в большинстве современных стационарных горизонтальных машин делаются кругового сечения, вследствие удобства обработки на рассверливательном станке заодно с цилиндром или с фланцем станины, и располагаются симметрично относительно оси цилиндра. В двигателях, у к-рых нормальное усилие iVT меняет знак при работе, как например у всех машин с переменой направления вращения, у двигателей простого действия с высокой компрессией и т. д., необходимо устройство двух башмаков одинаковой величины, воспринимающих усилия обоих направлений (фиг. 1, 2, 3 и 4); в тех же случаях, когда JV направлено всегда в одну сторону или по крайней мере обратное по направлению значение JV бывает много меньше или встречается только при анормальных условиях работы, бывает достаточно снабдить К. одним башмаком, устроив у нанравляющих закраины (фиг. 6, а), которые опираются на соответствующие поверхности башмака (фиг. 5 и 6). В пароходных паровых машинах и двигателях внутреннего сгорания двойного действия обьгано Делают К. этой ностедней конструкции (фиг. 5-газового двигателя; фиг. 6-судовой паровой машины; основная поверхность башмака служит для принятия давления при переднем ходе, а вспомогательная-при заднем). У обоих упомянутых родов дви- гателей направляющие помещаются на стойках, обрабатываемых отдельно от цилиндра, поэтому рабочую поверхность башмака выполняют плоской. Соединение башмаков с телом крейцкопфа делают обычно на болтах, причем касательные усилия воспринимаются особыми специально пригнанными цапфами и вту.тками (фиг. 2, 3 и 5) или канавками и шпонками (фиг. 6). Наружный диаметр D направляющих поверхностей К. или его высоту h опреде-тяют по фиг. 1, вчерчивая шатун в его наиболее отклоненном положении и принимая во внимание маслоуловители и масленки, расположенные на концах направляющих. Величину опорной поверхности башмаков К. рассчитывают на невыдавливание смазки при максимальном нормальном давлении Nj.; при этом принимаются следующие значения /с^-давления на единицу поверхности проекции башмака: A;=2-i-3 кг/слг^ для чугуна по чугуну, А:= 2,Ъ~А кг/см для белого металла по чугуну и к^= 4Ч-6 (и до 10) кг/см для бронзы и стали в паровозных К. Смазка К., как и всякой движущейся прямолинейно-возвратно детали, довольно затруднительна. Нормальным способом смазки цапфы К. является применение капельных масленок, причем масляные капли снимаются с концов трубочек особыми масло-собирателями в горизонтальных машинах или улавливаются чашечкой, прикрепленной на конце цапфы К.,-в вертикальных. Иногда масло для смазки цапфы улавливается особой канавкой л (фиг. 2) верхнего башмака крейцкопфа и оттуда по каналам .и поступает в цапфу или падает по трубочке в подшипник шатуиа. Смазка башмаков горизонтальных машин производится обычно таким образом, что верхний башмак получает свелеее масло, поступающее из капельных масленок, сидящих на верхних направляющих, а нижний башмак получает отработанное масло от верхнего башмака и цапфы К., которое скопляется по концам направляющих в особых карманах м (фиг. 1 и 3) и оттуда в ко1ще каждого хода выбрызгивается торцевой поверхностью башмака, отражается специальным козырьком w и падает в углубления на верхней поверхности башмака, откуда оно через отверстия попадает к трущимся поверхностям. В вертикальных маишнах этот способ неприменим, и там обычно свежее масло поступает из масленок на верхнюю часть направляющих и затем скопляется внизу их в особых маслоуловителях; имеющиеся на нюкних концах башмаков К. металлич. щетки или гребенки в конце хода погружаются в маслоуловители и, забирая оттуда масло, смазывают ник-нюю часть направляющих. Для обеспечегшя правильного распределения масляного слоя по площади башмака делают канавки или образуют рабочую иоверхность башмака из ряда отдельных полос белого метал-ла. В последнее время применяют в смазке башмаков принцип подшипников Мичелля(М1 Che И), для чего скашивают ребра подводящих масло канавок в форме наклонной плоскости, что в соединении с укреплением башмаков на теле К., допускающим известную подвижность их (фиг. 3), дает возмолшость слою маета приобретать форлгу клина, обеспечивающую наилучшую смазку всей поверхности башмака. Тех же результатов достигают в К. по фиг. 6, скашивая и закругляя 1)ебра полосок белого металла. О X л а ле д е и и е К. в тех случаях, когда оно необходимо, также является весьма затруднительным. В судовых паровых машинах обычно охлаждают не самый К., а направляющие. В крупных двигателях внутреннего сгорания, особенно двойного действия, у к-рых приходится охлаждать поршень и шток, вода для охлаждения последних гюступает по телескопическим или качающимся трубам обычно в К., чем и пользуются для попутного охлаждения башмаков его (фиг. 5); из башмака вода поступает по каналу в теле К. через высверленный шток в тело поршня. Кроме описанных выше К. этим именем называют иногда ползуны, поддерллшаю-щие свободный конец сквозного пхтока или соединение двух штоков в машинах тендем. Так как в этом случае К. слулсит .тишь для поддерлеки, то надобность в двухсторонней опоре пропадает и такие крейцкопфы делают с одним башмаком; кроме того конечно отпадает цапфа или подшипник и весь К. сводится к горловине, соединенной с башмаком. Основы конструкции остаются и в этом случае те же. Лит.: К о t s с h о г F., Die Ma.schinenilemente, В. 2, В., 1929; F 1- е у Н.,Schubstangen u.Kreuzlv6jlr. Elnzelkonstruktiom n au.s d. IMascIiineribau, hrsg. v. c. Yolk, И. 6, В., 1913; D u b h e I H., Grossgasmasclii-nen. В., 1910; Pohlhausen A., Die Kolben-dampfmaschinen, 5 Aufl., Lpz., 1925. Л. Павпушков. КРЕКИНГ-ПРОЦЕСС, перегонка нефтей и нефтепродуктов, при которой последние претерпевают частично термический распад с образованием ряда газообразн. углеводородов, леидких продуктов (см. Бензин-крекинг) и кокса. Различают: 1) К.-п. в жидкой фазе, 2) К.-п. в паровой фазе и 3) К.-п. в присутствии катализаторов. К.-п. в Лг и д к о й фазе. Первые способы К.-п. в жидкой фазе, не нашедшие однако практического применения, предло-лшли Дьюар и Редвуд (1890 г.) и русские 1шженеры В. Г. Шухов и Гаврилов (1891 г.). В 1913 году В. Бертой получил патент на производство газолина по схеме, быстро по-.лучившей широкое техническое применение в Америке и положившей основание новой мощной отрасли нефтяной промышленности. По этому патенту процесс ведется в толстостенном горизонтальном хорошо изолированном кубе емкостью 200-250 барреле!!. Температура крекируемой лсидкости не пре-выишет 400-410°; давление 4-5 atm. Образующиеся пары поступают в дефлегматор; из дефлегматора флегма неразложившегося крекируемого продукта возвращается обратно в куб, пары же образовавшегося крекинг бензина вместе с другими газообразными продуктами К.-п. направляются в холодильник и далее в сборник, откуда, после отделения от газа, крекинг-бензин поступает в резервуары. Сырье, подлелсащее крекингу (обыкновенно газойль--соляровое масло), поступает в куб через дефлегматор вместе с возвращаемой флегмой. В этой первой получившей практическое применение систе- 1 ... 25 26 27 28 29 30 31 ... 49 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

© 2007 SALROS.RU

ПромСтройМат |