|

|

|

|

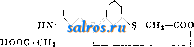

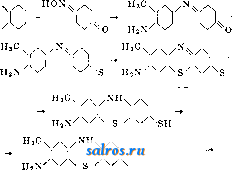

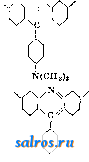

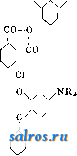

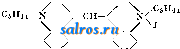

1 ... 20 21 22 23 24 25 26 ... 49 ническ. отбросов (древесных онилок, крови, соломы и т. п.) с серой и едкой щелочью, открытые впервые Круассаном и Бретонье в 1873 г. Р. Видаль получил первый черный сернистый краситель при сплавлении п-фе-нилендиамипа и w-аминофенола с серой и едким натром. Им же открыт также способ сплавления органических соединений с заранее приготовленными полисульфидами, имеющий в настоящее время преимущественное значение. Строение сернистых красителей еще не вполне выяснено. Основные работы проделаны Р. Гнемом [®], предположивпгам присутствие в сернистых красителях производных тиодифениламина, соединенных дисульфид-ной группой. Вообще в сернистых красителях предполагается наличие содерлеащих серу гетеро-циклов, соединенных дису-тьфидными группами-S-S-. При действии сернистых щелочей, нанр. NagS, происходит восстановление дисульфидной группы в две сульфги-дрильные группы-SH, дающие с щелочами растворимые в воде и субстантивно выбираемые растительным волокном соли. При действии кислорода воздуха лейкосоединения сернистых красителей на волокне переходят в фиксируемые последним нерастворимые, прочные к мылу и свету, но недостаточно прочные к хлору красители. В виду нерастворимости сернистых красителей в органических растворителях выделение их в чистом виде представляет большие трудности; лишь для некоторых из них удалось получить кристаллизующиеся ацетильные, бензоильные и глициновые производные их лейкосоединений и произвести полный их анализ. Так, из иммедиальиндона R, называемого в СССР сернистым синим R, получаемого при сплавлении с полисульфидами индофенола, нриготов-ленного из нитрозофенола и о-толуидина, было получено (при обработке его лейкосоединения монохлоруксусной к-той) следующее соединение  Это позволяет предположить следующую схему получения красителя, его лейкосоединения и глицинового производного последнего НзС  S-CHs-соон I I I i HN s S- СНг -coo ноос-СНз ----- С другой стороны, был синтетически получен продукт, обладающий всеми свойствами сернистого красителя, введениием дисульфидной группировки действием дисульфида натрия на диазониевую соль тионина по следующей схеме i i ! I \/\s\/\nh2 i OH OH 1 I I Отсюда молено считать доказанным присутствие в некоторых сернистых красителях тиазинового цикла и дисульфидных групп. Сернистые красители бывают различных оттенков- леелтого, коричневого, зеленого, синего и черного цвета. Известен лишь один красный сернистый краситель, полученный сплавлением готового азинового красителя красного же цвета, но он не является типичным представителем сернистых красителей и не имеет прочности последних. Сернистые красители находят значительное применение в крашении растительного волокна в силу своей дешевизны, удобства применения и прочности к мытью и свету. Точной классификации сернистых красителей пока не существует вследствие невыясненности их строения; попытку же классифицировать их по окраскам следует считать нерациональной. В зависимости от исходных продуктов, служащих для щелочного плавления, сернистые красители можно разбить на три группы: а) получаемые из аминов, нитросоединений, и т. п., б) из индамицов и индофенолов и в) из готовых циклич. красителей. Сернистые, красители могут применяться и как кубовые, к к-рым они очень близки, т. к. и те и другие выбираются тканью лишь в виде растворимой Na-соли лейкопроизводного и вызревают на воздухе под действием кислорода. Так, тиоиндиго может применяться как собственно кубовый краситель, окрашивая ткань из гидросульфитного куба, и как сернистый, окрашивая ткань из сернистой ванны. Точно так же ценный сернистый краситель гидроновый синий, получаемый при сплавлении с сернистыми щелочами и серой индофенола из нитрозофенола и карбазола, дает лучшие выкраски из гидросульфитного куба. Технически сернистые красители получаются сплавлением органических соединений с полисульфидами различного содержания серы. Вначале приготовляется раствор полисульфида (растворением серы в сернистом натрии), после чего к нему прибавляется органич. соединение, и реакция ведется при различных Г-ных условиях для различных красителей. Нек-рые особенно ценные кра- сители, как пирогеновый синий или пиро-геновый индиго, получаются в спиртовой среде, когда при более длительной обработке и более низкой /° получаются и более чистые красители. Продукт плавления м. б. непосредственно пущен в продажу в виде пасты или выделен в виде осадка высаливанием и продуванием воздуха; в последнем случае он поступает в продажу в порошкообразном виде. Иногда приходится производить очистку красителя, для чего последний растворяют в NaS, отфильтровывают от нерастворившихся примесей и выделяют из раствора в виде осадка высаливанием или продуванием воздуха. Сернистые красители выпускаются фирмами под различными названиями. Так, ф-ка Байера выпускает их под названием катигеновых, фабрика Фарбверке-под названием пирогеновых, Касселла-иммедиалевых,Баденская-крио-гоповых, Гейги - эклипсовых, Калле-тио-новых, АГФА - сернистых. Под названием сернистых выпускает эти красители также и Анилтрест. Из ряда отдельных представителей сернистых красителей следует отметить следующие. КашуЛаваля (о получении его см. выше); окрашивает растительное волокно в зеленовато-желтые, до коричневых, цвета. Криогеновый коричневый - продукт сплавления с полисульфидами 1, 8-динитронафталина, предварительно обработанного бисульфитом натрия. И м м е-д и а л е в ы й желты й-из .т^-толуилен-диамина и полисульфида. Иммед палевый чисто синий - продукт сплавления с полисульфидами 4-диметиламино-4-оксидифениламина, получаемого восстановлением индофенола из г-аминодиметил-анилина с фенолом. Пироген-инди-г о-продукт сплавления с полисульфидами, или обработки полисульфидами в спиртовой среде 4-фениламино - 4 - оксидифениламина, или лейкоиндофенола, приготовленного из нитрозофенола и дифениламина. Пирогеновый сини й-продукт обработки полисульфидами в спиртовой среде 2,4-дини-тро-4-оксидифениламина, получаемого из 2,4-динитрохлорбензола и п-аминофенола. Гидроновый синий - продукт сплавления с полисульфидами и серой индофенола, полученного из нитрозофенола и кар-базола, или УГ-этилкарбазола. Черный В и д а л я-продукт сплавления с полисульфидом натрия %-аминофенола. Сернистый ч е р н ы й Т, или иммедиале-вый черный (иммедиалькарбон), или катигеновый черный 2В, самый распространенный краситель этого класса- продукт сплавления с полисульфидом натрия 2, 4-динитрофенола, получаемого омылением 2, 4-динитрохлорбензола. Зеленые сернистые красители получаются при сплавлении с полисульфидами различных соединений в присутствии солей меди. К сернистым красителя! близки и тиазоло-вые красители, получаемые сп.тав-лением производных w-толуидина с серой; напр. примулин, содержащий ряд тиа-золовых циклов, получается из дегидротио-паратолуидина (см.); применяется гл. обр, для получения на волокне азокрасителей. т. э. т. XI. Класс V. Метиленхинонные и метиленхиноиимидныв красители. Метиленхинонные красители - производные метиленхинона или метиленхинонимида HN=<=CH2 в к-рых один или оба водорода метиленовой группы замещены арильными остатками. Если последними замещены оба водорода метиленовой группы, то получаются так наз. трифенилметановые красит ел и. Например фуксин есть солянокислая соль ди-п-аминопроизводного дифенил-метиленхинопимина называемого фуксонимином. При восстановлении все подобные красители переходят в производные трифени.тметана; так, в фуксине лейкооснование красителя является триаминотрифенилметаном \<Q>-NH2 переходящим при окислении в карбиноль-ное основание красителя, так назыв. роз- <3>-NH2 H2N-O-K0- ОН \-/ -NH, солянокислая соль которого с отщеплением воды образует краситель NHa-  NH, При обратном процессе нейтрализации соли красителя образуются последовательно следующие продукты .<-NH2 /\ н он -NH2 аммонийное основание имин (диаминофуксонимин) карбинольное основание Вначале получается окрашенное аммонийное основание, переходящее с отщеплением воды в окрашенный же хиноидный имин; последний, присоединяя воду, переходит в бесцветное основание, представляющее наиболее прочную модификацию. В зависимости от тех ауксохромных групп, к-рые со- держатся при арильных остатках, получаются диамино- и триамино-трифенилметановые красители и окситрифенилметановые красители. Если в названных выше красителях при арильных радикалах содержатся в о-положении к трифенилметановому углероду амидные группы, способные к замыканию новых гетероциклов, то при этом замыкании получаются акридиновые красители (эти красители стоят в таком же отношении к трифенилметановым, как азины- к индаминам). Если в тех же красителях при арильных радикалах содержатся в о-ио-ложении оксигруппы, точно так же замыкающие новые гетероциклы, то получаются ксантеновые красители. Акридиновые и ксантеновые красители могут быть производными как дифенил-, так равно и трифенилметана, представляя в последнем случае мезофенилакридиновые и мезо-фенилксантеновые красители. Последние, в зависимости от наличия в них тех или иных групп, могут бьггь разбиты на три отдела: розамины, содержащие незамещенную мезофенильную группу; р о д ам и н ы, содержащие при мезофенильной группе карбоксил в о-положении к трифенилметановому углероду и ЫНг-группы в остальных арильных ядрах, и ф т а л е и н ы, по строению аналогичные родаминам, но содержащие вместо аминогрупп ОН-группы. Классификация метиленхи-нонных красителей. 1. Трифенил-метановые красители (диаминотрифенилме-тановые красители, триаминотрифенилмета-новые красители, окситрифенилметановые красители). 2. Акридиновые красители (собственно акридиновые красители, мезофенилакридиновые красители). 3. Ксантеновые красители [собственно ксантеновые красители (пиронины), мезофенилксантеновые красители: а) розамины, б) родамины, в) фта-леины]. 4. Оксикетонные и кетонимидные (дифенилметановые) красители. 5. Хиноли-новые красители. Метиленхинонные красители яв.ляются одними из наиболее ранних синтетическ. красящих веществ. Так, фуксин был получен еще в 1856 году Натансоном и в 1858 г. А. В. Гофманом Вслед за тем были получены фиолетовый Гофмана, фиолетовый Дебнера и ряд других. Исследованием их строения мы обязаны работам А. В. Гофмана,Э. и О. Фишеров, Розенштиля, Дебнера, Каро, Гантша, Гомолка и других. Однако несмотря на многочисленные работы строение этих красителей не может считаться установленным (см. выше теорию цветности). Рациональная номенклатура трифенилметановых красителей основана на связи их стооения с дифенилметиленхиноном-фуксоном о и дифенилметиленхинонимином-фуксонилшном о Так, фуксин м б. назван солью п, п-диаминофуксон-имина, а розоловая к-та п,п-диоксифуксоном. Метиленхинонные красители относятся но технич. применению к основным красителям или к кислотным (если в них содержатся кислые солеобразующие группы SOsH и СООН). 1. Диаминотрифенилметановые красители, называемые иначе группой малахитового зеленого, получают конденсацией бензальдегида и его производных с двумя молекулами амина в присутствии H2SO4, НС1или ZnClj;- Конденсацию ведут при избытке амина, который по окончании конденсации полностью отгоняется с водяным паром, а получившееся в твердом виде лейкосоединение красителя окисляется в краситель перекисью свинца в кислом растворе и выкристаллизовывается в виде со.ти с соляной, серной, щавелевой, уксусной и другими к-тами, что можно выразить схематически так H2N. СНО ,NH2 HnN. HoN. NH HCI + HCI-НО Некоторые красители, содержащие сульфогруппы, служат кислотными красителями (кислотные зеленые). При синтезе этих красителей бензальдегид можно заменить бензойной кислотой и тогда отпадает необходимость дальнейшего окисления лейкосоединений. Из отдельных представителей можно отметить следующие. Фиолетовый Дебнера, родоначальник их-хлористый 4-аминофуксонимоний, не имеющий практич. применения. Малахитовый зелен ы й-тетраметильное производное предыдущего; получается конденсацией бензальдегида с двумя молекулами диметиланили-на; наиболее распространенный краситель этого отдела; поступает в продажу б. ч. в виде хорошо кристаллизующейся двойной соли с ZnClj; его хлорпроизводные и сульфо-соли, получаемые соответственно из хлор-и сульфопроизводных бензальдегида, обладают большей прочностью к свету; все они являются основными красителями. Яркий зелены й-тетраэтильный аналог малахитового зеленого, точно так же широко распространенный основной краситель. К и-слотный зеленый 80з-СвН4 СН2 СбН4 С2Н5 -/ SOsNa Na-соль внутренней соли 4-этилсульфобен-зиламино-этилсульфобензилфуксонимония получается при конденсации бензальдегида с двумя молекулами этилбензиланилина и сульфированием продукта конденсации; после сульфирования и окисления лейкосоединения красителя высаливается Na-соль красителя, имеющего кислые свойства и применяемого для крашения шерсти и шелка. Ксиленовый зеленый - изомер предыдущего, содержащий обе сульфогруппы при бензальдегидном ядре СНа-CgHs С2Н5 ОН SOsNa является 2,4-дисульфонатриевой солью основания 4-этилбензиламино-этилбензилфук-сонимония; получается конденсацией дисуль-фобензальдегида с двумя молекулами этил-бензиланилина и применяется как кислотный краситель. Триаминотрифенилметано-вые красители содержат три свободные или же замещенные аминогруппы в п-положении к центральному углероду в каждой из арильных групп и получаются следующими способами: 1) окислением смеси аминов каким-либо умеренным окислителем, 2) окислительной конденсацией диамино-дифенилметана с аминами, 3) конденсацией диаминобензгидрола или диаминобензофе-нона с аминами, 4) конденсацией п-амино-бензальдегида с двумя молекулами амина. Из отдельных представителей можно отметить следующие. Новый фуксин, или парафу к си н, солянокислая соль 4, 4-диаминофуксонимина; получается окислительной конденсацией диаминодифенилме-тана (из формальдегида и анилина) с анилином; служит также д.ля получения спиртового синего и щелочного голубого. Фукс и н, солянокислая соль 4,4-дпаминометил-фуксонимина; получается окислением смеси ани.тина с о- и п-толуидинами. Для окисления раньще применялись хлорн. олово (Вер-ген, 1858 год) и мышьяковая кислота (Ни-кольсои, 1859 год), в настоящее же время- исключительно нитробензол в присутствии небольшого количества железных опилок. Процесс ведется след. обр.: к смеси оснований прибавляют 30%-ной соляной к-ты и выпаривают воду; затем вводят железо и нитробензол и нагревают в течение нескольких часов при 190°; полученный плав выпускают из котла, дают ему застыть, измельчают и кипятят с водой под давлением; полученный раствор отфильтровывают, прибавляют соляной кислоты и высаливают краситель поваренной солью; осадок растворяют в воде, подкисленной соляной к-той, прибавляют к горячему раствору поваренной соли, точно нейтрализуют избыток соляной к-ты содой и оставляют медленно кристаллизоваться. Фуксиновый плав заключает кроме самого фуксина еще и побочные продукты - главн. обр. фосфин (см. ниже, акридиновые красители), который может быть извлечен из осадка после первого экстрагирования плава. Фуксин окрашивает животное волокно без протравы, а растительное по кислой протраве в фиолетово-красный цвет. Благодаря малой прочности окрасок он применяется теперь довольно редко. Раствор фуксина при пропускании SO2 обесцвечивается, давая так называемую фуксиносернистую кислоту (вероятно - сернистокислый эфир триаминодифенилтолилкарбинола) СНа HaN-<-C-<-NHa SO2H применяемую как реактив на альдегиды и при действии минеральных кислот легко разлагающуюся с обратным образованием фуксина. Гофмана фиолетовы й- триметилфуксин, первый алкилированный краситель этого ряда; получается путем ал-килирования фуксина йодистым метилом или йодистым этилом в автоклаве, в алкогольном растворе. Метиловый фиолетовый 4В - пентаметилпарафуксин; по-л^чается при окислении диметиланилина в присутствии солей меди, причем одна из метиловых групп диметиланилина служит основанием для образования трифенилметано-вого углерода; основной краситель, применяемый в крашении и печатании и при производстве чернил и химическ, карандашей. Кристаллический фиолетовый, - гексаметилпарафуксин; получается конденсацией кетона Михлера (из фосгена и диметиланилина) с диметиланилином или окислением соответствующего вторичного спирта (гидрола Михлера) с диметиланилином. Метиловый зелены й-иод-метиловое соединение предыдущего, разлагающееся при 100° на кристаллический фи-о.тетовый и CH3J. Анилиновый си-н и й, или спиртов ый сини й, - три-фенилфуксин; получается при нагревании основания фуксина с анилином; он растворим в спирте, но нерастворим в воде. Щелочной голубо й-моносульфо-производное анилинового синего, получаемое при обработке его при 35° серной к-той. Na-соль, слабо окрашенная вследствие ее перехода в соль карбинольного основания, служит кислотным красителем и после обработки кислотами принимает синий цвет. Водный голубой-трисульфосольспиртового синего, кислотный синий краситель, по-л^щаемый при полном сульфировании спиртового синего. Кислотный фуксин - продукт сульфирования фуксина, представляющий смесь его ди- и трисульфокислот. Форм иловый фиолетовый - дву-натриевая соль 4,4 - дисульфобензилдиэтил-диаминодиэтил фуксонимония , получается окислением дисульфокислоты дибензилди-этилдифени л метана (из формальдегида и двух молекул бензилэтиланилинсульфокис-лоты) с диэти.танилином. Виктория голубо й-пентаметил-произврдное нафтило-вого аналога нового фуксина; получается из кетона Михлера и метил-а-нафтиламина. Окситрифенилметановые красители получаются аналогично предъ-идущим, если взяты оксипроизводные бензальдегида или фенолы вместо аминов. Из отдельных представителей можно отметить следующие. Аур и и, или розоловая кислота,-4,4-диоксифуксон; получается конденсацией щавелевой к-ты или формальдегида с фенолом в присутствии крепкой сер- ной к-ты; применяется для окраски бумаги и для получения лаков. Хромруби н- Na-соль трикарбоновой к-ты предыдущего; получается при действии формальдегида на салициловую к-ту (3 молекулы) в присутствии серной кислоты и дает красно-фиолетовые выкраски по протравленной хромовыми солями шерсти. Эриохромцианин, Na-соль 2-сульфокислоты 3-метил-4-окси-5-карбокси-о-метил-о-карбоксифуксона СНз SOsNa СНз \COOH получается конденсацией бензальдегид-о-сульфокислоты с двумя молекулами о-крезо-тиновой к-ты; синий протравный краситель. Фенолфталеин, Na-соль 2-карбокси-4,4-диоксифуксона, неправильно причисляемая к фталеинам; получается копденсаци-ей фталевого ангидрида с двумя молекулами фенола в присутствии ZnClg или H2SO4. В качестве красителя не применяется; употребляется как индикатор в алкалиметрии, так как лишь щелочные соли его окрашены в фиолетовый цвет, свободный же фенолфталеин бесцветен. Объясняют это обычно тем, что лишь соли фенолфталеина имеют хиноидное строение но-<С--=:<(0 I-COONa свободный же фенолфталеин является лак-тоном w-диокситрифенилкарбинол-о-карбо-новой к-ты  2. Акридиновые красители получаются аналогично ди- и трифенилметановым красителям путем конденсации формальдегида или бензальдегида и его производных с л1-диаминами с последующим замыканием дигидроакридинового кольца и окислением в краситель по схеме HsNs HsN, сно N N 1/NHa HaN/NH., HNNH NHa HCI солянокислый 2,2-диамино-мезофенил акридин Характерным для этих красителей является наличие акридинового ядра O.I I I L рациональная их номенклатура основана на приведенной здесь нумерации акридинового скелета. Изображенная выше форма (I) акридиновых красителей не может считаться окончательной; с таким же правом можно считать их производными хлористого акридония (II) или комплексн. солями (III) Н С1 NHa-rXA-NHa И. Vc/ III. HaN NH /NHa Часто замыкание акридинового кольца происходит одновременно с конденсацией; в противном слае приходится нагревать промежуточный продукт с кислотой в автоклаве; окисление же производится действием FeClg. Акридиновые красители м. б. получены и из кетона Михлера конденсацией его с ж-диаминами в автоклавах в присутствии НС1 по схеме: (CH3)2N  N(CH3)a (СНз)2К. N-. (CH3)aN  N(CH3)2 При этом промежуточным продуктом является jw-аминофенилаурамин. Из отдельных представителей можно отметить следующие. Акридиновый желтый, 3, 3-диметил-2, 2-диаминоакридин, получаемый конденсацией формальдегида с м-то-луилендиамином основной краситель. Акридиновый оранжевый - тетраметильное производное 2, 2-диаминоакри- дина; получается при конденсации формальдегида с несимметричным диметил-л*-фени-лендиамином. Бензофлавин - 3, 3-диметил - 2, 2 - диаминомезофенилакридин; получается из бензальдегида и лг-толуилен-диамина; основной краситель желтого цвета. Акридиновый оранжевый - тетрамети.дьное производное 2, 2-диамино-мезофенилакридина; получается конденсацией бензальдегида с несимметричным диме-тилфенилендиамином; основной краситель. Ф о с ф и н-побочный продукт при фукси-новой плавке (см. выше); получается частичной конденсацией анилина с п-толуидином, основной краситель СНз СНа NHa-HCl Р е О н и н-несимметричный акридиновый краситель, 2-диметиламино-2 -аминопроиз-водное мезофенилакридина; получается конденсацией кетона Михлера с ж-фениленди-амином; коричнево-ихелтый основной краситель. Флавэози и-тетраэтильное производное 2, 2-диаминомезокарбоксифенил-акридина; получается конденсацией фталевого ангидрида с двумя молекулами несимметричного диэтил-л1-аминофенола. 3. Ксантеновые красители. Пирониновые красители получаютсй аналогично акридиновым, если вместо ж-ди-амина брать ж-аминофенол, по схеме + СН.0 + RaN/./ О ,N(Ra-Ac) или I I - I I \/\сн\/ RaN. (где Ас-кислотный радикал) и представляют собою яркие основные красители. Так, тетраметил-и тетраэтилпиронин, получаемые из формальдегида и ж-диметил- или диэтил-аминофенола, являются красивыми красными основньвш красителями. Близки к пиро-нинам также и с у к ц и н е и н ы, например родамин S (CH3)N -N(CH3)2 \/\с^\/ С2Н4 СООН получаемые при конденсации двух молекул диметил- или диэтил-.н-аминофенола с янтарной к-той. Рациональные названия этих красителей, содержащих пироновый цикл с оксониевым кислородом, производятся от соли ксантилия Мезофенил ксантеновые красители, а) Розамин ы - мезофенилпиро-нины с общим скелетом вида Ас 11 II Они получаются из бензальдегида и ж-ами-нофенолов и представляют собою красные яркие основные красители. При введении в них сульфогрупп получаются и кислотные красители. Среди отдельных представителей розаминов отметим следующие. Розами н--солянокислая соль тетраметильного производного 2, 2-диаминомезофенилксан-тилия; получается из бензальдегида и двух молекул диметиламинофенола. Ксиленовый красный В-внутренняя соль дисульфокислоты тетраэтильного производного 2, 2-диаминомезофенилксантилия; получается из дисульфобензальдегида и диэтил-ж-аминофенола; близкий родственник кси-ленового голубого, синевато-красный кислотный краситель. б) Р о д а м и н ы получаются конденсацией фталевого ангидрида с различными ж-аминофенолами в присутствии ZnClg по следующей схеме \/-х  -СООН. Отдельньгага представителями родаминов являются следующие .Родамин В - тетра-этилродамин; получается из фталевого ан-. гидрида и диэтил-ж-аминофенола; красный краситель с желтой флуоресценцией, применяемый для печатания на растительном волокне по танниновой протраве. Родамин 6G - этиловый эфир предыдущего более желтого оттенка; получается этилированием родамина В. Виоламин В-дисуль-фокислота дифенилродамина, красно-фиолетовый кислотный краситель. Среднее положение между родаминами и фталеинами занимают р о д о л ы, получаемые конден- сацией фталевого ангидрида с одной молекулой ж-аминофенола и одной молекулой ж-дифенола, как родамин 12G - 2-ди-метиламино - 2 - метокси-мезоэтилкарбокси-фенилксантенил; желто-красный основной краситель. в) Ф т а л е и и ы - не содержат аминогрупп и получаются конденсацией фта.тево-го ангидрида с двумя молекулами ж-дифено-ла (резорцина и т. п.). Причисляемый обыкновенно к этой группе фенолфталеин является в сущности трифенилметановым красителем. Простейшим фталеином следует считать флуоресцеин, получаемый из фталевого ангидрида и двух молекул резорцина и имеющий строение /Ч Флуоресцеин, или уранин, является весьма интенсивно флуоресцирующим кислотным красителем. Техническое применение находят только его галоидопроизводные: э о 3 и н-тетрабромфлуоресцеин; метил-э о 3 и н-метиловый эфир эозина; э т и л-э о 3 и н-этиловый эфир эозина; эозин а л ы й-динитродибромфлуоресцеин; э р ит р о 3 и н - тетраиодфлуоресцеин; ф л о кс и н-тетрабромдихлорфлуоресцеин; бенгальская роз а-тетраиоддихлорфлу-оресцеин и тетраиодтетрахлорфлуоресцеин. Г а л л е и н получают, как и флуоресцеин, при сплавлении при 200° фталевого ангидрида с двумя молекулами пирогаллола; применяется изредка при печатании; служит гл. образ, для получения церулеина S- антрахинонного красителя, получаемого при замыкании кольца по схеме   .с=о I-соон галлацетофенон Ц е р у л е и и В м. б. получен и из флуо-ресцеина при аналогичном замыкании антрахинонного кольца. Церулеины подобно многим другим антрахинонным красителям поступают в продажу в виде бисульфитных производных или борнокислых эфиров, хорошо растворимых в воде. 4. Оксикетонные красители получаются ио реакции Ненцкого - нагреванием полифенолов с карбоновыми кислотами в присутствии ZnCla, напр. но он но он II М СНз-соон + <(-он->снзСО-<(-он <(-соон + <(Уу-о-а -.<(-со(-он ализариновый желтый А Это протравные красители желтого цвета. в настоящее время практического значения не имеющие; они интересны лишь тем, что по свойствам своим стоят близко к оксиантра-хинонам. Между прочим при этерификации ализаринового желтого А в щелочном растворе получается хиноидный эфир строения но он Это дает основание считать оксикетонные красители таутомерами и по их хиноидной форме причислять их к метиленхинонным. Кетонимидные, или дифенилметановые, красители (аурамины). Простейший и наиболее употребительный краситель этой группы-а у р а м и н О-получается либо действием газообразного аммиака на кетон Михлера в присутствии ZnClg либо нагреванием тетраметилдиаминодифе-нилметана с серой и нашатырем (по Занд-мейеру). По строению считается таутомером (CH3)2N -с (СНз)2К- -N(CH3)2 HCI =N(CH3)2 Cl почему и м. б. отнесен к метиленхинонимид-ным красителям. Аурамин-основной краситель, дающий очень красивые окраски по шерсти и шелку и при печатании по танни-ну. При нагревании его растворов происходит разложение на кетон Михлера и аммиак. Другие аурамины получаются аналогично описанному, с заменой аммиака какими-либо первичными аминами. 5. Хинолиновые красители представляют производные хинолина (I) и его метиловых производных-хинальдина (И) и лепидина (1П) СНз N СНа I. П. III. Хинолиновые красители могут быть разбиты на соединения с одним хинолиновым ядром и двумя такими ядрами. К первым относится хинофталон, получаемый конденсацией фталевого ангидрида с хинальдином и имеющий строение .со сн-г Изомерный с хинофталоном и з о х и н оф т а л о н строения <z> I I /N. со с^сн-г получается при более низких t° и м. б. переведен действием щелочей в хинофталон. Хинофталон растворим лишь в спирте, но при сульфировании дает растворимый в воде чисто желтый краситель - хинолино-в ы й желтый, применяемый для крашения шерсти и особенно шелка. В то время как хинофталон получается из готового хи-нолинового производного, в другом красителе этого класса, флаванилине, хинолиновое кольцо получается синтетически. Ф л а ванилин, мало применяемый желтый краситель, получается нагреванием ацетанили-да с ZnCla при 230-250°; получение его может быть объяснено предварите.тьной перегруппировкой в о- и п-аминоацетофеноны, которые, конденсируясь, дают флаванилин по следующей схеме -NHCOСНз СНз + НС1 C-<-NH2 HCI СН СНз или \C<=NH2C1 СН Ко второму отделу хинолиновых красителей относятся полученные Кенигом красители, содержащие два хинолиновых кольца, соединенных либо метиновой либо три-метиновой группой. Если пронумеровать хинолиновое ядро следующим образом \n/ 1 и принять термин хиноцианин для всех красителей, представляющих продукт соединения двух хинолиновых ядер с мети-новым радикалом, то все красители этого типа м. б. изображены как 4,4-хиноциани-ны, или собственно цианины, либо как 2,4-хиноцианины, или изоцианины, либо как 2,2- или 2,4- или 4, 4-виниленхиноциа-нины, или карбоцианины. Все они получаются щелочной окислительной конденсацией хинолина с лепидином или хинальдином в присутствии йодистых алкилов, а также формалина (в случае карбоцианинов). Так, цианин, или йодистый 1, 1 -диизо-амил-4, 4-хиноцианин  получается конденсацией ленидина с хино-лином в присутствии йодистого изоамила. Этиловый красный, йодистый 1,1-диэтил-2,4-хиноциаиин, получается конденсацией хинальдина с хинолином в присутствии CgblgJ. Пинавердол, йодистый 1,6,1 -триметил-2, 4-хиноцианин. П и н а-пианол, йодистый 1,1 -диэтил-2, 2-винил енхиноцианин, получается конденсацией двух молекул хинальдина с формалином в присутствии CH3J. Эти красители имеют применение исключительно как сенсибилизаторы в фотографии и фабрикуются в незначительных количествах, так что их цена очень высока (доходит до 1 ООО рублей за 1 кг). Анализ К. в. см. Анализ красителей. Общие свойства продажных синтетических К. в. Большинство синтетич. К. в. растворимо в воде и водными растворами их пользуются для окраски текстильных материалов и других товаров. Такие красители выпускаются иа рынок красочными ф-ками в виде порошков, реже-кристал.тов или кристаллообразных крупинок различной концентрации, т. е. с различным содержанием чистого К. в. Другие красители, как например ализарин, кубовые К. в. и т. д., в воде нерастворимы и для приготовления красильных ванн для текстильных материалов приходится пользоваться их суспензиями в воде, которые тем удобнее для применения, чем тоньше измельчено суспендированное вещество. Достаточно тонкого измельчения нельзя достигнуть обычньш перемолом высушенного красителя. Поэтому краситель, обычно получающийся в процессе фабрикации в виде осадка в водной среде, часто не высушивают, а пускают в продажу в виде водной пасты с содержанием сухого К. в. в 20, 40, иногда 50%. Чаще всего встречается 20%-ная паста. Наконец имеются красители, нерастворимые в воде, но растворимые в спирте, жирах и т. п., редко применяемые Д.Т1Я окраски текстильных изделий, по идущие на изготовление спиртовых и масляных лаков, окраску жиров и т. п. Эти красящие вещества продаются обыкновенно тоже в виде порошков. Растворимые в воде красители при фабрикации их обыкновенно выделяются из водных растворов отсаливанием и реже- кристаллизацией. Отфильтрованные от маточного раствора и высушенные, они содержат всегда в большем или меньшем количестве примеси веществ маточного раствора, преимущественно поваренной соли; в раз-ньгх партиях К. в. содержание этих примесей колеблется в зависимости от хода фабрикации, степени отжима от маточного раствора ИТ. д. Поэтому разные партии одного и того же К. в. могут выходить различной крепости. Для того чтобы иметь определенное К. в. всегда одной и той же концентрации, его ставят на тип , примешивая к нему (обычно на шаров, мельницах) какого-либо разбавителя-нейтрального вещества, не мешающего растворению К. в. и не вредящего окраске, напр.-поваренной соли, безводной сернонатриевой соли, декстрина. Пробная выкраска на волокне, полученная таким типовым красителем, служит образцом и к крепости такого типа подгоняют все позднейшие партии того же К. в. путем разбавления теми же нейтральными веществами. Нек-рые красители выпускаются в продажу в различных концентрациях, иногда очень сильно разбавленными (напр. для удобства отвешивания при домашнем или кустарном крашении ме.лких партий товара). Иногда первоначальный тип выходит довольно сильно разбавленньпуг, впоследствии же, по мере усовершенствования производ- ства или же изменения требований рынка, красочные фабрики начинают выпускать более концентрированные красители. К названиям таких красителей прибавляют обозначение концентрированный или экстраконцентрированный или же обозначают их концентрацию числами 200:100 (т. е. краситель, вдвое более концентрированный, чем первоначальный тип), 500:100 и т. д. Наоборот, разбавленные против типа красители обозначают числами 70:100, 30:100 и т. п. Все красители при восстановлении переходят с присоединением двух атомов водорода в так называемые лейкосоединения, в большинстве случаев бесцветные или окрашенные значительно выше самих красителей, но иногда в тот же цвет, что и красители, и дяже глубже. Наоборот, окислением лейкосоединений, являюпщхся иногда промежуточными соединениями при фабрикации красителей, могут быть получены эти последние. История и экономика. Производство синтетических К. в. стало возможным лишь тогда, когда газовое, а впоследствии коксовое производства стали доставлять достаточно сырья для него, а успехи органической химии поставили работу по синтезу К. в. на научную почву. Начало фабрикации синтетич. К. в. было положено открытием английского химика В. Перкина (в 1856 г.), получившего (окислением анилина хромовой кислотой) фиолетовое вещество, интенсивно окрашивавшее шерсть и шелк, названное им мовеипом. Для фабрикации мовеина Перкином был основан специальный з-д. Вторым синтетич. К. в. был фуксин, производство к-рого (путем окисления хлорным оловом анилина, содержащего толуидины), разработанное франц. химиком Бергеном, было поставлено в Лионе в 1859 году. Днлее наиболее важными достижениями в области К. в. были: в 60-х годах - получение анилинового синего Жираром и де-Лером и исследование этой реакции, а также реакций алкилирования А. В. Гофманом, исследование строения красящего начала корня марены - ализарина - и синтез его из антрацена Гребе и Либерманом (в 1868 году), открытие черного анилина Лайтфутом и открытие П. Гриссом диазосоединений; в 70-х годах-синтез азокрасителей и введение их в технику (Руссен, О. Витт), синтез дисазокрасителей (Нецкий), исследования Розенштиля, Э. и О. Фишеров над строением трифенилметановых красителей, синтез малахитового зеленого, установление Ад. Вайс-ром строения индиго и затем первый синтез этого красителя, синтез фталеинов (А. Байер, Каро), тиази-нов (Лаут), азинов, в частности сафранина (Гревиль и Виллиамс, Нецкий, О. Витт), оксазинов (Мельдола); в 80-х годах-продолжение исследований А. Байера по индиго и ряд синтезов, осветивших путь к технич. его получению, синтез аурамина (Керн и Каро), тартразина (Циглер), развитие химии субстантивных дисазокрасителей (Бетгер); в 90-х годах - два гейма-новских синтеза индиго (через 10 лет осуществленные в технике), работы Видаля по синтезу сернистых красителей и введение их в технику, бонн-шмидтовская реакция получения полиоксиантрахинонов, открытие Ильинским сульфирования антрахинона в а-положе-нии, синтез ализарин-сафирола и начало разработки кислотных антрахинонных красителей. Начало 20 в. богато крупнейшими достижениями в области К. в.: осуществлено производство индиго по обоим способам Геймапа: открыто Фридлендером тиоиндиго и широко разработана область индигоидов; синтезирован Боном индантреновый синий и разработано бо.дьшое количество способов получения кубовых антрахинонных красителей как индантренового, так и других типов; в области холодного крашения положено начало группе нафтолов AS и различных диазокомпонентов для сочетания с ними. Во время войны 1914-1918 годов продолжалась разработка области индигоидов, антрахинонных производных, нафтолов AS и т. д.; многие из прежних способов получения известных красителей подвергались пересмотру и значительным изменениям. Послевоенный период принес бадеровские ипди-гозоли, несколько классов красителей для ацетатного шелка (ионамины Грина), начало синтеза перилено-вых производных, усиление введения гетероциклических, гидроароматических и жирных непредельных остатков в молекулы красителей различных классов и широкую разработку прежних тем по кубовым и холодным красителям. Синтезировапо также боль- шое количество лаковых красителей, особенно из группы нитро-аминопроизводных. Первые красочные з-ды были основаны в Англии и Франции. Вскоре их примеру последовала Германия, где в начале 60-х годов возник ряд предприятий, гл. обр. по Рейну и Майну, поблизости к эльзасской текстильной промышленности и на водных путях, ведущих в океан. Несмотря па первоначальное отсутствие своего сырья (газовую смолу приходилось выписывать из Англии) и меньшее чем в Англии развитие текстильной промышленности, германские (и швейцарские) красочные заводы не только перегнали старейшие англ. и франц. з-ды, но и поглотили большую часть их своею конкуренцией или же сделали их своими филиать-ными отделениями. Уже к концу 19 в. герм, и швейц. красочная промышленность оказались почти монопольными, поставляя синтетич. К. в. во все страны мира, а в тех государствах, куда (как например в США и в Россию) ввоз красящих веществ был затруднен высокой таможенной пошлиной, основывая свои филиальные отделения, работавшие на привозимых из Германии полупродуктах. В 1913 году 20 главнейших германских фабрик производили красителей приблизительно на 400 млн. мар., что составляло около 88% мирового производства. Три главнейшие герм, ф-ки: Баденская анилиновая и содовая в Людвигсгафепе на Рейне, б. Фридриха Байера в Леверкузене и Эльберфельде и Гехстские ф-ки б. Мейстера, Луциуса и Брюнинга. Незадолго до войны герм ф-ки образовали две союзных группы: 1) из Баденской фабрики, Байеровской и Берлинского акц. об-ва анилинового производства, 2) из Гехстских ф-к, ф-ки Л. Кассела и Калле и К°. После войны все упомянутые фабрики, с присоединением к ним ф-ки Грисгейм-Электрон, Вейлер-тер-Мер (Weiler-ter Меег) и Ведекинд и К°, образовали А1щ. о-во Interessen Gemeinschaft fiir Farbenindustrie (I. G.), так что в па-стоящее время германскую красочную промышленность можно считать единой. В Англии, Франции, Италии, Японии, а особенно в Америке красочная промышленность сделала большие успехи во время войны и после нее. Во всех этих странах К.в. фабрикуются теперь в столь значительных количествах, что производство их почти покрывает внутренний спрос; лишь редкие красители ввозятся в эти страны из Германии или из Швейцарии. За внешние рынки, главными из которых являются Китай и англ. колонии, идет ожесточенная борьба между Германией и главным образом Америкой; на внутренних рынках многие фирмы Франции, Англии, Италии и Америки принуждены были в последние годы BoiiTH с германским концерном I. G. в те или иные соглашения, имеющие предметом распределение производства или сфер влияния. В Америке в последнее время основано акционерное общество I. G. Dyes-tuffs Corporation!). В России до войны 1914 -18 гг. собственной красочной промышленности почти не было. Подавляющее большинство ходовых красителей в России производилось отделениями герм, ф-к: Фр.Байера, Фарбверке, Баденской-в Москве, Кассела-в Риге, Берлинского акц. общества-в Либаве, Калле-в Варшаве. Ставка таможенного тарифа на красители (21 р. с пуда) делала выгодным производство внутри страны массовых дешевых сернистых и азокрасителей из привозных полупродуктов, чем и пользовались упомянутые герм, и швейц. фирмы. Самостоятельные русские фабрики не могли с ними конкурировать, так как производить внутри страны промеяуточные продукты они не могли по отсутствию сырья, дороговизне вспомогательных материалов и отсутствию техническ. опыта. В 1913 году в Россию было ввезено 652 т индиго на сумму около 2 млн. руб. и 1 540 m других красителей на сумму 5,2 млн. руб.; произведено же внутри страны (почти исключительно филиалами герман. и швейцарских ф-к) ок. 9 ООО m красителей на 11,5 млн. руб. В СССР государственная красочная промышленность сосредоточена в двух трестах-АнилтрестеиЮж-химтресте. Первый имеет в своем распоряжении заводы Дербеневский (б. филиал Фарбверке), Дорогомиловский и Бутырский (б. филиал Баденской ф-ки) в Москве и Кинешемский (б. Бензоло-анялинового т-ва) в Кинешме; второй-завод близ ст. Рубежной в Донбассе. На Дербеневском заводе вырабатываются главным образом азокрасители, на Бутырском-сернистые, нигрозин и меховые красители, на Дорогомиловском-полупродукты и ализаррновые красители. Ру-бежанский завод дает преимущественно полупродукты, сернистый черный, нигрозин и проектирует производство основпых и индигоидных красителей. За 1926/27 год в СССР ввезено 1463 m красителей на сумму 5,4 млн. руб., а произведено этими заводами 5 148 т на 8,45 млн. руб. Лит.: ) Helvetica chimica acta , Basel, 1928, у. И, p. 87; ) Г. П. 367493, 371258, 360690; ) Liebigs Annalen d. Chemie*, Leipzig, 1925, B. 446, p. 123; *) Н. F 1 е г z-D avid, oHelvetica chimica act а , Basel, 1928, p. 776; Ztschr. ang. Ch. , Leipzig, 1905, p. 1377;) B , 1906, Jg. 39, p. 1016. 1) Общая: Пора й-К о ш и ц А. Е., Производство органических красящих веществ. Справочник по химической промышленности им. Л. Я. Карпова, вып. 4, Л., 1924; Шик О., Химик-текстильщик, пер. с нем., П., 1923; Heermann Р., Farberei- и. textilchemische Untersuchungen, 4 Auflage, В., 1923; F i е г z-D avid Н. E., Kunstliche organische Farb-stoffe, Technologie d. Textilfaseru, h rausgegeb n von O. Herzog, B. 3, Berlin, 1926; Georgievics G., Handbuch d. Farbenchemie, .5 Aufl., Leipzig, 1922; Bucherer H., Lehrbuch d. Farbenchemie, Lpz., 1921; Mayer Fr., Chemie d. org. Farbstoffe, 2 Aufl., Lpz., 1924; Lefevre L., Trait6 de malieres colo-rantes organiques, artificielles, de leur preparation industrielle et de leurs applications, t. 1-2, P., 1896; Fierz-D a v i d H. E., Grundlegende Operationen d. Farbenchemie, 3 Auflage, Berlin, 1921; M б h 1 a u R. und Bucherer H., Farbenchemisches Prakti-kum, 3 Auflage, Berlin, 1926 (имеется в русском переводе); Cain J., The Manufacture of Intermediate Products for Dyes, 2 ed., L., 1919; Саго H., tJber d. Entwicklung d. Teerfarben-Industrie, Berlin, 1893; R 0 w e F., Colour Index, N. Y., 1924; F r i d 1 a e n-der P., Fortschritte d. Teerfarhenfabrikation u. ver-wandter Industrlezweige, B. 1-14, Berlin, 1877-1926; H e u m a n n K., Die Anilinfarben u. ihre Fabrika-tion, B. 1-7, Brschw., 1888-1906; Lehne A., Tabellarische tJbersicht d. kunstlichen org. Farbstoffe u. ihre Anwendung in Fiirberei u. Zeugdruck, Brschw., 1898-1906; N i e t z к i R., Chemie der. org. Farbstoffe, 5 Auflage, Berlin, 1906 (имеется в русском пер.); R i s t е n р а г t E., Chemische Technologie d. org. Farbstoffe, 2 Auflage, Berlin, 1925; S с h u 1 z G. und Julius P., Farbstofftabellen, 6 Aufl., B. 1, Berlin, 1923; W a h 1 A., LIndustrie des matieres colorantes organiques, Paris, 1912.-2) Строение и цвет красящих веществ: Пора й-К о ш и ц А.Е., Обзор исследований о связи менеду спектрами поглощения и строения органических соединений, Ж , 1908, т. 40, ч. 2, стр. 62-97; Georgievics G., Beziehungen zwischen Farbe u. Konstitution bei Farben-stoffen, Berlin, 1921; К a u f m a n n H., t)ber d Zu-sammenhang zwischen Farbe und Konstitution, Stuttgart, I9U4; Ley H., Beziehungen zwischen Farbe und Konstitution, Leipzig, 1911; Watson E. R., Colour in Relation to Chemical Constitution, London, 1918; Пора й-К о ш и ц А., Ж , 1913, т. 40, выпуск 3, стр. 62; К е h г m а п п, Helvetica chimica acta , Basel, 1921, p. 527; P f e 1 f f e г, Organische Molekulver-bindungen, Stuttgart, 1922. - 3) Индигоидные красящие вещества: Georgievics Q., Indigo von prakt. und theoret. Standpunkt, W., 1892; Truttwin П., Enzyklopadie d. Kiipenfarbstoffe, Berlin, 1920; Martinet M., Matieres colorantes, Lindigo et ses derives, Paris, 1926.-4) Аитрахинонные красители: Gnehm R., Die Anthra-cenfarbstoffe, Brschw., 1897; В a г г у-В a г n e t t e E., Anthracene a. Anthraquinone, London, 1921; H о u-b e n J. und Fischer W., Das Anthracen und Anthrachinon, Berlin, 1928.-5) Азокрасители: В u 1 о w С, Chemische Technologie d. Azofarbstoffe, Leipzig, 1897.-6) Хинонимидные красители: Шапошников В., Исследования из области азиновых и азониевых красителей, Киев, 1904; Walter J., Anilinfarbenfabrikation, Hannover, 1903.-7) Трифенилметановые красители: Fischer Е., Untersuchungen in der Tri-phenylmethanfarbstoffe, Hydrazine und Indole, Berlin, 1924; M u h 1 h a u s e г О., Technik d. Rosanilinfarb-stoffe, Stuttgart, 1889. - 8) Сернистые красители: Lange О., Schwefelfarbstoffe, 2 Auflag Lpz., 1925.-9) Анализ красителей: Изв. О-ва для содействия и улучшения мануф. промышленности , Москва, 1912; Green А., The Analysis of Dyestuffs a. their Indentification in Dyed a. Coloured Materials, Lake Pigments etc., 3 ed., London, 1920; Handbuch d. Farberei der Spinnfasern, hrsg. v. R. Loe-wenthal, 3 Auflage, B. 1-2, Berlin, 1921-23; R u g-g 1 i P., Praktikum der Farberei und Farbstoffanalyse, Munchen. 1925; Z e n к e r W. und Rettenberg H., Erkennung und Prufung v. Farbungen, Wittenberg, 1925 (краткий конспект- ИТПТ , 1926, 20, стр. 3398); Р е 1 ё t-J о 1 i v е t, Theorie d. Farbung, Dresden, 1911; eJournal Soc. Dyers and Coloristes , London, 1923, p. 203. A. Порай-Кошиц и И. Иоффе. К Р АФТ-Ц ЕЛ Л Ю Л ОЗА, особенно прочное древесное волокно, употребляемое для выработки специального сорта оберточной бумаги (Kraft-Papier). Прочность и эластичность крафт-бумаги характеризуются данными следующей таблицы. Механические свойства американской крафт-бумаги.

Химич. процесс получения К.-ц, состоит из варки древесины (обычно сосны), измельченной в виде щепы размером 15x25 мм, с раствором едкого и сернистого натрия в особых котлах при 170° в продо.тжение 2-6 ч. Щелочь берется в количестве 14-10% веса древесины, т.е. меньше, нежели при получении беленой натронной и сульфатной целлюлозы; продолжительность варки также меньше, и поэтому К.-ц. содержит в себе больше элементов древесины (лигнина, пен-тозанов и пр.) и практически трудно отбеливается. Поэтому название К.-ц. применяется и вообще к небелящимся сортам сульфат-целлюлозы. Химический состав безводного и беззольного волокна немецкой крафт-целлю-лозы следующий (в %): Эфирная вытяжка (смолы и жиры) .... 0,42 Лигнин ................... 7,72 Пентозаиы .................11,24 а-целлюлоза.................88,69 Алкогольная вытяжка........... 0,40 Алкогольно-бензольная вытяжка..... 2,07 Из анализа видно, что в химическом отношении К.-ц. можно назвать полуцеллюлозой и что выход К.-ц. из древесины дол-нхен быть больше, нежели сульфитной и беленой сульфат-целлюлозы; обычно она составляет 47% по весу воздушно-сухого и окоренного баланса. Микроскопически К.-ц. тотчас после варки представляет собою отдельные трахеиды клеток, длиною (для сосновой древесины) 2,6-4,4 мм и шириною 0,03- 0,075 мм, а равно целые пучки волокон, слабо связанных между собою. Механич. обработка К.-ц. кроме обычных технологическ. приемов включает еще разделение упомянртых пучков на волокна и укорочение последних (помол). Первая задача выполняется на бегунах, вторая-на ролах или мельницах Жордана. Помол волокна ведется обычно на бумажных ф-ках. Отработанная варочная жидкость вновь регенери руется, причем содержащиеся в ней в растворенном состоянии вещества древесины используются в виде горючего для выпарки воды из регенерируемой щелочи. Потери щелочи возмещаются сульфатом натрия. Т.о. для производства К.-ц. требуется почти в равной степени химич. и механич. энергия, что и отражается на технических козф-тах и числах себестоимости. По количеству вырабатываемой К.-ц. первое место (по данным 1922 года) занимает Канада-217 862 т; за нею следуют: США- 126 ООО т, Финляндия-43 100 т, Швеция- 21 167 т. В СССР существует единственная небольшая фабрика на Урале при ст. Ляля Пермской жел. дор. с годовой выработкой 1 ... 20 21 22 23 24 25 26 ... 49 |

||||||||||||||||||||||||||||||

|

© 2007 SALROS.RU

ПромСтройМат |