|

|

|

|

1 ... 17 18 19 20 21 22 23 ... 49 лучается флавоноловый краситель. Все флавоновые и флавоноловые красители способны за счет своих оксигрупп давать ацетильные и алкильные производные, чем пользуются для количественного определения оксигрупп. Лишь оксигруппа в орто-поло-жении к карбонильной группе обладает способностью только ацетилироваться, но не алкилироваться. Все флавоновые красители способны к галохромии (см.) и дают соединения как с кислотами, так и с их солями. В силу наличия двух гидроксильных или гидроксильной и карбонильной групп, стоящих в орто-положении, эти К. в. могут давать лаки с многовалентными металлами и находят поэтому применение в химической технологии волокнистых веществ. Наиболее важными К. в. этой группы являются мо-рин и кверцетин. В табл. 1 приведены цвета с дубильными веществами в физетовом дереве (Rhus cotinus), кустарнике, произрастающем на побережьи Средиземного моря. Кроме того физетин сопутствует дубителям в квебраховом дереве и содержится в кве-браховом экстракте, находит нек-рое при-.менение в крашении кожи и шелка. К е мп ф е р о л содержится в виде монометилового эфира кемпферида в корне галанги и вместе с кверцетином в виде глюкозида дирамнозида-кемпфэритрина, в живокости (Delphinium consolida), растущей в диком виде в Европе. Морин содержится либо в свободном виде либо в виде кальциевой соли в желтом дереве (Chlorophora tincto-ria или Madura aurantiaca) в смеси с маклу-рином-пентаоксибензофеноном (см. ниже). Применяется главн. обр. в виде экстракта, обычно в смеси с другими красителями, и Табл. 1.-Окраски флавоновыми красителями по протравам.

выкрасок этими красителями по протравленной шерсти. Как видно из таблицы, увеличение числа оксигрупп ведет к углублению цвета лака; с другой стороны, флавоноловые красители дают более глубоко окрашенные лаки, чем соответственные флавоновые красители, что объясняется вероятно наличием в их пироновом кольце лишней оксигруппы, способной проявлять кето-энольную таутомерию. X р и 3 и #-простейший краситель этого ряда содержится в почках различных видов Populus, гл. обр. Р. monolifera, растущего в С. Америке; представляет лишь теоретическ. интерес. Апигенин содержится в виде глюкозида в листьях петрушки (Apium petroselinum)H окрашивает протравленные ткани несколько более интенсивно, чем хризин. Лутеолин содержится в листьях цервы или* вау (Reseda luteola)- растения, прежде культивировавшегося в Ср. Европе и потерявшего ныне свое практическое значение. Нек-рое применение лутеолин иногда находит в крашении шелка. Лотофлавин содержится в виде глюкозида лотузина в различных лотосах, например Lotus arabica, растущего в Египте. Интересно, что в этом глюкозиде кроме двух молекул глюкозы содержится также и одна молекула синильной к-ты, HCN. Галангин содержится в виде монометилового эфира в корневище галанги (rhizoma Ga-langae), растения Alpinia officinarnm, сопутствуя кемпферолу. Физетин содержится в виде глюкозида фустина в соединении кроме синтетических красителей конкурирует с грушкой и кверцитроном (см. ниже). Кверцети н-один из наиболее распространенных естественных красителей, содержащийся в виде глюкозида (кверцитри-на) в кверцитроне-коре нек-рых пород дуба, гл. обр. Quercns tinctoria, прогшрастаю-щего в С. Америке. В свободном виде находится в луковой шелухе. Кроме того кверцетин содержится в виде различных глюкозидов его метиловых эфиров (рамнетина, изорамнетина и рамназина) в незрелых плодах различных пород крушины (грушки), напр. немецкой грушки, персидской грушки, авиньонской ягоды и друг. Кверцитрон поступает в продажу в виде измельченной коры, грушка же-чаще в виде экстракта. Кверцитрон обладает большей красящей способностью, чем желтое дерево. Из метилированных производных кверцетина наибольшее применение имеет грушка. Мир и-ц е т и н содержится в некоторых видах сумаха (Rhus), где сопутствует дубильным веществам, и главным образом в растении Myrica nagi, растущем в Индии, где имеет только местное распространение; мирицетин интересен как единственный краситель этого ряда, дающий при щелочном распаде галловую кислоту. Как видно из вышесказанного, наибольший практич. интерес представляют лишь морин и кверцетин с их метиловыми эфира-ми, красящие начала желтого дерева, кверцитрона и грушки, применяемые и в настоящее время в текстильной промышлен- пост. К флавоновым красителям можно отнести и красящие начала красного и синего дерева-бразилин и гематоксилин, так как их получение из метилхалконов связано с получением флавоновых красителей из халконов; лищь дальнейшая, вторичного порядка, реакция в силу наличия удобной конфигурации ведет к замыканию инденово-го кольца. По исследованиям В. Перкина, бразилин и гематоксилин, а равно и красители бразилеин и гематеин, являющиеся продуктами их окисления, имеют строение

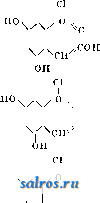

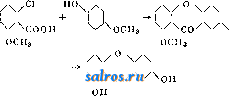

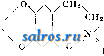

гематоксилин СНз Ч СНз I /ОН \/\с/\сн. он о гематеин Как видно из этих формул, гематоксилин и гематеин отличаются от бразилина и бра-зилеина лишь одной лишней оксигруппой, и если последние являются производными метинрезацетофенона, то первые являются производными галацетофенона. Враз ил и н-красящее начало красильного красного дерева (Caesalpinia, сем. Leguminosae), растущего в Ост-Индии, Южной Америке и Африке; различные виды его, в зависимости от места их произрастания, дают сильно отличающиеся по качеству красильные препараты. Наилучшие сорта дает фернамбуко-вое дерево, растущее в Бразилии и на острове Ямайке. Несколько меньше содержание К. в. в сортах из Ю. Америки и Ост-Индии . Низшие сорта дает мексиканское красное дерево. К. в. содержится в дереве в виде легко разлагаемого глюкозида и применяется г. о. в виде экстракта (R о t h о 1 z-extract), получаемого из сильно измельченных кусков дерева одним из трех способов экстракции: 1) по америкап. способу в закрытых котлах под давлением, причем вместе с К. в. в экстракт переходят и углеводы, дубильные кислоты и загрязнения; 2) по франц. способу при кипячении в открытых котлах, причем получаются хорошие выходы малозагрязненного экстракта; 3) в диффузорах типа употребляемых свеклосахарной промышленностью, к-рые дают наиболее чистые экстракты, но рентабельны лишь при массовом производстве . Непрочность выкрасок к мылу, поту и т. п. послужила одной из главных причин вытеснения этого К. в. синтетическ. красителями. Все же бразилин применяется для протравного крашения и печатания растительных волокон, для кращения протравленных жи- вотных волокон и дает по хромовой протраве фиолетово-коричневые окраски, по железной-фиолетово-серые, по алюминиевой- синевато-красные и по оловянной-оранжево-красные. Гематоксили н-красящее начало синего или кампешевого дерева (Haematoxylon campechianum, сем. Caesal-piniaceae), растущего главным образом в Мексике, Гаити, Гондурасе, на Ямайке и Антильских островах. Лучшие сорта поставляет Мексика. Из дерева получается экстракт (Blauholzextract)-синий сандал, или кампеш. В продаже имеются и иные препараты синего дерева, из которых нужно отметить т. наз. Indigoersatz, или Noir-reduit, получаемый при окислении гематоксилина хромовой к-той с последующим частичным восстановлением солями сернистой кислоты, в силу чего в нем содержится наравне с красящим началом и протрава. Экстракт синего дерева применяется в настоящее время для крашения и печатания растительных волокон и крашения животных волокон. Наиболее прочным считается хромово-медный лак, дающий при нек-рой подцветке желтыми красителями (грушка, кверцитрон, экстракт желтого дерева) сочные и прочные черные тона. Экстракт синего дерева применяют также при крашении кожи, в частности в СССР при чернении овчрш. Флавилиевые красители. В тесном родстве с группой флавоновых красителей находятся исстедованные Р. Виль-штеттером и его школой К. в., содержащиеся в цветах и плодах растений в виде различных глюкозидов и соединений с металлами и к-тами. Эти натуральные соединения Вильштеттер назвал антоцианами. Выделенные из последних глюкозиды ми-неральнокислых солей красителей названы а н т о ц и а н и н а м и; самые же мине-ральнокислые (чаще всего солянокислые) соединения красителей, являющиеся красящим началом антоциапов, названы анто-ц и а н и д и н а м и. Так, например окраска цветов василька обусловлена красителем цианидином, глюкозид к-рого, цианин, находится в растении в смеси с калиевой солью и фиолетовой модификацией основания красителя. Сочетание этих форм придает васильку голубую окраску. Тот же цианин, но в ином сочетании в форме минеральных солей содержится в цветах розы и других растений, придавая им красные окраски. По исследованиям Вильштеттера, антоцианины являются оксипроизводными оксониевой соли флавилия (фенилфенопи-рилия) ч/ч 1 (углеродные атомы перенумерованы аналогично флавоновому скелету). Со.тянокислый флавилий, неизвестный в природе, был получен синтетически действием магний бром-фекила на кумарин в присутствии НС1 по следующему уравнению: /-.СН + BrMg-+ HC1 о + MgO + НВг с другой же стороны, он был получен при конденсации салицилового альдегида (I) с ацетофеноном (II) в присутствии НС1 ,он СНО СН3/ - I. II. III. со-О Vс-О I - + НС1 j i - СН . I сн Если принять во внимание, что промежуточным продуктом при этой реакции является оксихалкон приведенного строения (III) и что изомерный оксихалкон, в к-ром оксигруппа находится в орто-положении не к виниленовой группе СН=СН, а к карбонильной группе СО, дает при действии к-т фла-вонон,-то станет вполне ясной генетич. связь между флавоном и флавилиями, что и легло в основу принятой выше классификации. Флавоновые красители кроме того удалось непосредственно перевести во флавилиевые. При всем богатстве оттенков цветов и плодов удалось выделить из них лишь три основных красителя и показать, что только ими обусловлены все столь разнообразные окраски; изменения же оттенков зависят от формы, в которой краситель присутствует в растении, и иногда от примеси флавоновых красителей. Эти три антоциа-нидина названы пеларгонидином (I), цианидином (II) идельфини-д и н о м (III) и являются, соответственно, тетра-, пента- и гексаоксифлавилиями следующего строения III.  сон /ОН Ч-<-0Н сон он При щелочном распаде они дают: флороглю- цин и первый-п-оксибензойную к-ту, второй-пирокатехиновую к-ту и третий-галловую к-ту, что дало возможность выяснить их строение и положение оксигрупп; окончательно же строение их было подтверждено синтезом. Так, пеларгонидин был получен, подобно первому синтезу флавилия, из три-метоксикумарина (I) и тг-метоксибромбензо-ла (II), с последующим отщеплением метиловых групп, по ур-ию: СНзОч \/\сн/ ОСНз I. СОСНз + Вг-<(- ОСНз + , о + НСГ с-<0>-он сон он оказался вполне идентичным с выделенным из естественных продуктов антоциа-нидином. С другой стороны, цианидин был получен Вильштеттером из кверцетина при восстановлении последнего магнием в кислой среде по ур-ию но. /ч / о . < + Mg + HCI.  MgO + В последние годы были синтетически получены не только все антоцианидины, находимые в природе, но и ряд их изомеров, не найденных в растениях. Антоцианидины представляют собой оксо-ниевые соли кислот, хсоторые при действии разбавленных щелочей переходят через ги-потетич. флавилиевые основания в соответствующие псевдооснования согласно схеме С1 он сон сон -О  < /СОН Последние способны давать соли с щелочными металлами, чем и объясняются индикаторные свойства этих К. в. Не исключена и возможность того, что в силу наличия во флавилиях оксониевого кислорода в данном случае имеет место и резко выраженная галохромия, тем более что антоцианидины сами по себе не содержатся в цветах, а являются только составными частями антоциапов. Получение антоцианидинов в чистом виде и их изучение представляло громадные трудности: для получения 10 г чистого красителя приходилось подвергать обработке сотни кг цветочных лепестков. По методике, выработанной Вильштеттером, осторожно высушенный исходный материал экстрагируется спиртом, содержащим до 2% НС1, с последующим выделением красителя эфиром и перекристаллизацией его из метилового спирта, содержащего НС1, или из ледяной уксусной кислоты; т. о. получается чистый глюкозид-антоцианин. Последний расщепляется на углевод и антоцианидин действием 20%-ной соляной к-ты; антоцианидин перекристаллизовывается из 2%-ной соляной к-ты. Все эти красители дают яркие, но непрочные окраски по шерсти и по таннированному хлопку (табл. 2). Будучи Табл. 2. - Окраска антоцианидинами.

вполне безвредными, они находят применение гл. образ, для окраски пищевых продуктов (последние два красителя представляют собой эфиры природного дельфинидина- моно- и диметиловый). Катехиновыекрасители. Оксихалкон способен к замыканию не только шестичленных, но и пятичленных пиро-новых колец. Частным случаем последнего является к а т е X и н, красящее начало катеху, кашу, гамбира, в которых ему сопутствуют в различных соотношениях дубильные к-ты, кверцетин и углеводы. Катехин, по последним исследованиям Фрейденберга, имеет строение но\ /\ о . / СН-СН(ОН) - <- ОН генезис его может быть проведен от пента-оксихалкона HOv .ОН  сн=сн-со-<(2])>-он или от вторичного спирта, соответствующего этому кетону. Краситель катеху содержится в соке растений: Acacia mimosa, А. Catechu, А. Suma и поступает в продалч-у в виде высушенного сока. В чистом виде катехин является бесцветным веществом, но, окисляясь, переходит в темноокрашенное соединение. Он применяется в крашении и печатании протравленных растительных волокон и главным образом в крашении шелка с одновременным отяжелением последнего. 2)Бензофенонные красит ел и. Простейшим представителем о к с и-бензофе ионных красителей является маклурин (пентаоксибензофенон) I I Yco он содержится в желтом дереве Chlorophora tinctoria и Madura aurantiaca, в свободном виде или в виде Са-соли, и сопутствует мо-рину. При щелочном распаде он образует флороглюцин и пирокатехиновую к-ту, чем и доказывается его строение; практич. применения не имеет. К бензофенонным красителям следует отнести и ксантоновые красители- производные ксантона, к-рый можно рассматривать как ангидроформу диокси-бензофенона с двумя оксигруппами в орто-положении к СО-группе в обоих ядрах о /ОН но -со хсо о-о-диокси6ензофенон ксантон Сюда относятся эйксантон (2, 6-диокси-ксантон) с эйксантиновой кислотой и генти-зин (монометиловый эфир гентизеина). Э й-ксантон был получен синтетически при действии 2, 4-диоксибензойной к-ты на гид-рохинонкарбоновую к-ту по ур-ию сооп соон ,0Н KOsy л ОН HOv + I 1 СООН-/ОН V СО - он I I I  + СОз + НаО и, с другой стороны, конденсацией 6-мет-окси-2-хлорбензойной к-ты с монометиловым эфиром гидрохинона, по ур-ию  так ЧТО его строение можно считать вполне установленным. Гентизеину же свойственна одна лишняя оксигруппа, и он может быть получен аналогично. Эйксантон содержится в виде эйксантиновой кислоты, CigHigOn (соединения эйксантона с глюкуроновой к-той, о С00Н-(СН0Н)4-С н в моче коров, пи- тающихся листьями мангового дерева (Мап-gifera indica), растущего в Бенгалии. Повидимому эйксантон или весьма близкие ему продукты, содержащиеся в листьях манго, связьшаются в животном организме с глю-куроновой кислотой и удаляются из организма в моче. При нагревании такой мочи из нее выделяется осадок, который поступает в продажу под названием Piuri, или индийский желтый. Лучшие сорта его содерлсат кальциевые и магниевые соли эйксантиновой кислоты с небольшим количеством свободного эйксантона, увеличение количества к-рого вызывает ухудшение К. в. Индийский желтый употребляется главным образ, как очень ценная акварельная краска, но не применяется в текстильной промышленности, хотя и обладает способностью окрашивать протравленные ткани в желтый цвет. Производство его: 5-7,5 т в год. Гентизин, монометиловый эфир 2,6,8-триоксиксантона, содержится в корне Gen-tiana lutea, способен давать лишь весьма слабые желтые оттенки по протравленным тканям и потому не находит технич. применения. Датисцети н - диметиловый эфир тетраоксиксантона-содержится в виде глюкозида датисцина в корнях и листьях Datisca cannabina, растущего в Лагоре в Индии, где имеет лишь местное применение для окраски шелка в желтый цвет. Производными о-карбоновой к-ты бензо-фенона являются антрахинонные красители,т. к. сам антрахинон образуется выделением молекулы воды из этой к-ты, согласно схеме бензофенон-о-карбоновая к-та антрахинон Этот наиболее вероятный в растительн. организме путь образования антрахинонных красителей приобретает все большее значение также и при синтетическом получении их на красочных фабриках. Современная химия и технология антрахинонных К. в. основывается на работах Гребе и Либермана над естественными К. в. крапа, в частности над ализарином (см.). Некоторые оксиантрахи-нонные К. в. получаются по методам, вполне соответствующим предполагаемому пути их природного синтеза. Так напр., антрахри-зон (1,3,5,7-тетраоксиантрахинон) получается при конденсации 2 мо.текул лг,л1-резор-цинкарбоновой (3, 5-диоксибеизойной) к-ты НОч Среди естественных антрахинонных К. в. необходимо отметить К. в. крапа (Rubia), К. в. корней семейства Rheum и К. в., получаемые из насекомых Coccus. К. в. крапа-корня марены (Rubia tinctorum), куль- тивировавшейся прежде весьма широко в Средней Европе, Южн. России, на Кавказе, а в настоящ. время разводимой в Турции и Индии, представляют собой-ализарин и его производные. Ализарин содержится в крапе в виде глюкозида-рубэритриновой кислоты; ему сопутствует следующий ряд метиловых эфиров, оксияроизводных и карбоновых к-т ализарина. гТние° Рациональное название Ализарин........ 1, 2-дцоксиантрахинон Метиловый эфир ализарина .......... 1-метокси-2-оксиантрахи- нон Ксантопурпурин .... 1, 3-диоксиантрахинон Монометплов. эфир ги-стазарина ....... 2-метокси-З-оксиантрахи- нон Рубиадин........ 1, з-диокси-4-метилантра- хинон Пурпурин........ 1, 2, 4-триоксиантрахиион Диметипов. эфир аитра- галлола........ 1, л-диметоксп-2-оксиан- трахинон Диметилов. эфир антра- галлола........ 1, 2-диметокси-З-оксиан- трахинон Ксантопурпуринкарбо- новая к-та...... 1, 3-диоксиантрахинон- карбоновая к-та Пурпуринкарбоновая кислота........ 1,2, 4-триоксиантрахинон- карбоновая к-та Продажный крап представляет собой измельченный корень марены; до развития синтетической химической промышленности он имел громадное значение. В настоящее время синтетические антрахинонные К. в. почти целиком вытеснили естественные. Крановые препараты продолжают еще применяться лишь в кустарной промышленности. Из таких препаратов наиболее употребительны краплак или гарансин, получаемый путем обработки крапа крепкой серной кислотой и промывания полученного осадка водой. При этом рубэритриновая кислота разрушается, а углеводы и другие примеси отмываются водой; полученный остаток, обогащенный ализарином, имеет красящую способность, которая в 4-6 раз выше, чем у крапа. В близком родстве с краповыми красите-.тями находятся К. в. корня ревеня (Rheum) и сока алоэ (Aloe), имеющие лишь фармацевтическое применение в виду присущих им слабительных свойств. Все они содержатся в растениях преимущественно в виде глюкозидов и представляют собой хризазиновые производные /?-метилантрахинона; напр.: Хризофановая к-та . . . з-метил-1, 8-диоксиантра-хинон Алоээмодин....... З-оксиметил-1,8-дпоксиан- трахинон Рейн........... 1, S-диокспантрахиноп-3- карбоновая к-та Франгулоэмодин .... З-метпл-1. 8, е-триоксиан-трахнион Кроме того в корнях растений сем. Rubia-сеае содержатся глюкозиды других поли-оксиантрахинонов, иногда применяемые для окраски косметических препаратов, например мориндон (триоксиметилантрахинон) в Morinda citrofolia и алканиин (диоксиметил-антрахинон) в Lawsonia alba. Несколько особняком стоят К. в., получаемые из насекомых семейства Coccus. К ним относятся карминовая к-та, кермесо-вая к-та и лаккаиновая к-та. Исследования Димрота показали, что они являются производными аптрахинона и имеют следующее строение (строение остатка CeHigOe еще не выяснено): СбЫ1зОб  соон j н карминовая к-та СИз .СОч /СО-СНз  со соон он кермесовая к-та Вопрос О происхождении этих К. в. еще не вполне решен. В виду родства растений, к-рыми питаются насекомые Coccus, с растениями родаалоэ можно допустить,что основной скелет К. в. воспринимается насекомыми из растения и в животном организме он получает лишь окончательное завершение. Карминовая кислот а-красящее вещество кошенили, высушенных самок насекомых Coccus cacti, живущих на мексиканских кактусах. Из кошенили получается ряд препаратов, представляющих либо чистую карминовую кислоту либо ее лаки с А1 и Са; последние называются кармином (см.) и находят применение в качестве весьма ценной акварельной краски. Карминовая кислота в виду ее безвредности широко применяется для окраски пищевых продуктов. Раньше она применялась и для получения алых оттенков, по протравленной солями олова шерсти. Кермесовая кислот а- К. в. кермеса, высушенных самок насекомых Coccus ilicis, живущих в различных породах дуба, преимущественно в Персии; имеет то же применение, что и карминовая к-та. Лак к айвовая кислота, С20Н14О10,- К. в. лакдея (Lac-Dye), затвердевшего сока различных фикусов и мимоз, растущих в Индии и на о. Цейлоне. На этих растениях живут самки насекомых Coccus laccae, уколы к-рых вызывают выделение смолистого сока, окрашиваемого содержащимся в них К. в. Смола, освобожденная от красителя (экстракцией), представляет собою шеллак (см.), остаток же (лакдей) содержит до 10% К. в. Применение-то же, что и для карминовой кислоты. 3) Нафтохинонные красители имеют типичную метипацетофенонную группировку, замкнутую в хинонное кольцо. Среди естественных К. в. имеются следующие представители этой группы: юглон, ла-пахол и ломатиол. юглон (нуцин) СОч /СНз С-СНг-СН-=СС II СИз лапахол /СНа С-СН:-СН-С< I IСНз ломатиол Юглон, или нуцин (1-окси-а-нафтохинон), К. в. скорлупы и зеленых частей лесного ореха, Juglans regia, представляет большой теоретич. интерес как родоначальник хро-мотроповых азокрасителей, содержащих в своем составе хромотроповую к-ту (1,8-ди-оксинафталин-3,6-дисульфокислоту) НО ОН 80зИ/\/\/\80зН переходящую при окислении (что имеет место при последующем хромировании этих красителей в текстильном деле) в юглоно-вую кислоту НО о SO3H Лапахол (З-окси-2-амилен-а-нафтохи-нон) содерлсится в лапаховом дереве, семейства Bignoniaceae, и в других деревьях, растущих в Африке и Ю. Америке. Наличие в лапахоле амиленовой группы делает возможными различные перегруппировки в ней, ведущие к изомерам лапахола. К продуктам окисления последних относится л о-матио л (оксиизолапахол). В близком родстве с приведенными выше К. в. находится эллаговая кислота, получаемая конденсацией двух молекул галловой к-ты и имеющая вероятное строение уСО-О^ /ОН -О--О-он Она служит протравным красителем желтого цвета, получается синтетически окислением галловой к-ты и поступает в продажу под названием ализаринового желтого . В растительных организмах естественная эллаговая кислота сопутствует различным дубильным веществам. Б. Полиметиновые красители содержат ряд свободных или замещенных виниленовых групп (СН : СН), в силу чего их можно называть и поливиниленовы-ми красителями. Работы Кенига, Куна и Каррера показали связь между винилено-вым строением и окраской органических соединений. Простейшим представителем этой группы яв.тяется к у р к у м и н-К. в. корня куркумы (Curcuma tinctoria), растущей в Китае, Индии и на острове Яве. Куркумин имеет строение со СИ:СН-<-ОН ОСНз -ОН СОСН:СН и м. б. получен конденсацией монометилового эфира пирокатехинового альдегида с ацетилацетоном, что генетически роднит куркумин и с халконовыми К. в. Куркумин является субстантивным К. в., что, по ис-стедованиям Рупе и Порай-Кошица, вообще свойственно полнметиновым красителям. Он получается экстрагированием измельченного корня спиртом и осаждением экстракта уксуснокислым свинцом. Выпавший осадок разлагается серной к-той и из осадка извлекается спиртом чистый куркумин. Куркумин в настоящее время применяется лишь для подкраски пищевых продуктов и как индикатор в апалитич. химии (см. Куркума). к полиметиновым красителям относится также ряд естественных К. в., природа которых исследована лишь в недавнее время, как то: К. в. шафрана, томатов, яичного желтка и хлоропластов высших растений. Многие из них, например каротин, содержат лишь углерод и водород, имея состав С^Нвв- Виль-штетте]р выделил нек-рые из этих красителей, сопутствующих хлорофиллу в зеленых частях растений (каротин, ксантофилл), ипредполошпл в них наличие сложной системы циклов. Более поздние работы показали, что непредсльность этих соединений очень высока и некоторые из них, как каротин, способны при каталитич. гидрировании присоединять до 22 атомов водорода, что противоречит допущению циклич. строения. Значительный интерес эти К. в. приобрели благодаря последним исследованиям, роднящим их свойства с свойствами витаминов, в силу чего можно допустить их большое физиологич. значение в питании и жизни растений. Наиболее простыми представителями этих продуктов являются К. в. шафрана (Crocus sativus L.), представляющие смесь а-, р-и у-кроцетинов, С^Н^Ог, выделенных в чистом виде Каррером и отличающихся друг от друга наличием карбоксильных групп. В шафране кроцетины содержатся в виде глюкозидов (к р о ц и н) и м. б. разделены благодаря их различной растворимости, что обусловливается возрастанием числа карбоксильных групп от а- до у-кроцетина. С кроцетинами идентичен также и б и к с и н. fej I , Более сложные полиметпновые красители-к а р о-тиноиды - были исследованы Лгобименко, Каррером и Куликом. Последний, применяя метод капиллярного анализа, который основан на различной растворимости каротиноидов в спирте, нашел в хло-ропластах высших растений ряд новых К. в., которые можно разделить на три класса. Первый класс- оранжево-красные красители, второй-желтые, третий-остальные, с особыми свойствами. Каротипоидные красящие вещества. I. Группа ликопина Ликопин Капсумин а Арумин Капсумин р Родоксантин Таксородин Капсумин у Фисалин Сорбузин Каротин Ксантофилл Филлоксаптин Орапжево-красн. красители. Растворимость возрастает от ликопина до капсумина у Дает три спектрапоглощения, из них первый между D и Е фра-унгоферовых линий Группа каротина )Желт. красители. Растворимость в алкоголе возрастает от фиса-лина к филлоксантину Спектры поглощения сдвинуты больше к фиолетовой части III. Группа календулина Календулин Филлородин Каротин (СмНя) содержится вместе с хлорофиллом в зеленых частях большинства растений и имеет, по Карреру, строение полиметинового красителя, составленного из ряда групп -СН~СН-С = СН- СНз Ксантофилл (CioHseOa)-повидимому продукт окисления каротина, сходный с ним по спектральным свойствам и сопутствующий ему. Л и к о п и н- К. в. томатов, содержащееся также и в яичном желтке,-отличается от каротина оранжево-красной окраской. Промежуточное положение между азотсодержащими и безазотистыми К. в. занимают красители, получаемые из некоторых лишайников, напр. орсейль и лакмус. В лишайниках (Roccella tinctoria и др.) содержатся производные орсина (диокситолуола), как то: орселиновая к-та, ее эфир-пикро-эритрин и диорселиновая(леканоровая)к-та, причем последняя преобладает. орсин СНо ~0Н с-рселиноЕзя к-та ,С00Н о-СНг-(СН0Н)2-СН20Н пикроэритрин СНз HOOCs I НОО-со- I СПа леканоровая к-та При окислении в присутствии Са(0Н)2 и аммиака эти продукты, переходя через орсин, дают красители неизвестного строения, содержащие азот. Главным из них является орсейль, широко применявшийся в средние века для окраски шелка в красный цвет. Более длительная обработка вышеприведенных продуктов приводит к лакмусу (см.), применяемому гл. обр. в качестве индикатора. Строение лакмуса также неизвестно. II. Азотсодержащие естественные К. в. Этот класс естественных К. в. характеризуется наличием представителей шестичлен-ных пиридиновых и пятичленных пирроло-вых циклов. К первым относится изохиноли-новый краситель, берберин, ко вторым же- индиго, хлорофилл и гемоглобин. Вопрос о получении в растительном организме изо-хинолинового цикла, связанный с образованием и других азотсодержащих циклов в растительных алкалоидах, требует еще разъяснения. Берберин, красящее вещество корня барбариса (Berberis vulgaris), на- НаС  НС--IYCHs /1-ОСНз ходит нек-рое применение в крашении шерсти и кожи, аналогично основным хиноли-новым красителям. Наличие в берберине двух конфигураций пирокатехиновой кислоты или пирокатехинового альдегида роднит его с целым рядом предыдущих К. в. и возможно, что генезис их во многом сходен. Индиго содержится в виде глюкозида индикана в листьях и стеблях индигоносных растений; на юге России и в Ср. Германии до конца 19 в. культивировалось растение Isatis tinctoria (вайда); виды Indigofera tinctoria и Polygonum tinctorium культивируются еще и в настоящее время в колониальных странах. Лучшие сорта естественного индиго (бенгальский индиго) содержат до 90% основного К. в.-индиготина, худшие лее сорта (эквадорский или индиго из вайды)-до 10-15%. Из индигоносных растений краситель получается путем разложения индикана и окисления образующегося при этом индоксильного производного (см. Индиго). Из индигоидных К. в. осо- бого интереса заслуживает так называемый пурпур древних ВГч ч  представляющий собой диброминдиго и выделяемый моллюсками Murex purpurea. Этот краситель, очень ценившийся в древности, был получен синтетически из 4-бром-2-ни-тробензальдегида по методу Байера-Древ-сена и оказался вполне идентичным с естественным пурпуром. В настоящее время он никакого применения не имеет. Наиболее важными по своему физиологическому значению из всех естественных К. в. являются хлорофилл (К. в. зеленых частей растений) и г е-моглобин(К. в. крови позвоночных животных). В основе строения обоих веществ лен^ит одно и то же пирроловое ядро и слояное производное последнего-9 т и о п о р ф и р и н. Вильштеттеру удалось выделить хлорофилл в чистом виде и детально исследовать продукты его разложения, вплоть до общего родоначальника хлорофилла и гемоглобина-этиопорфирина. В листьях растений содержатся: хлорофилл А (CsiH.NMg) (NHCO) (СООСН,) (С^оНСОО), хлорофилл в (CsiHa,0N3Mg) (NHCO) (СООСН,) (С20И39СОО), каротин и ксантофилл. Вильштеттер разработал способы разделения этих К. в., доказал присутствие в хлорофилле Mg и дал методы его удаления, а равно и обратного внедрения. При действии к-т хлорофи.чл теряет Mg и переходит в ф е о ф и т и н. Последний является эфиром сложного спирта, фитола, и карбо-новых к-т различного строения (в зависимости от условий распада), называелтых фитохлоринами (для хлорофилла А) и фитородинами (для хлорофилла В). Известно 17 различных фитохлоринов и фитородипов; существование их Вильштеттер объясняет различными лактамообразными группировками-т. н. алло-меризацией. Ири действии щелочей фитохлорины и фитородины теряют СО2, переходя через филлопо!)-фирин в этиопорфирии, CsjHseN,. Во все промРЯ{у-точные продукты, действуя CH,MgJ, можно ввести вновь Mg и получить таким образом их Mg-производ-ные (фил.лины). Гемоглобин находится в венозной крови, артериальная же кровь содержит его оксипроизводное (ок-сигемоглобин). Оксигемоглобин имеет молекулярный вес .17 ООО и м. б. расщеплен на две составные части: белковое вещество-глобин и красящее-гематин, (C28H24N4) (FeOH) (COOH)s (СН:СН) которое дает хлорид, гемин, (C28H24Ni)(FeCl)(COOH),(CH:CH)j. В ге-мине и его производных содержится железо. Гопнс-Зел.лер, удалив из гематина н{елезо, получил гемато-норфирин, (C29H2eN,)(COOH)j(CH,-CH20H)2, в котором им было обнаружено присутствие ненасыщенных виниленовых групп СН:СН. При восстановлении последних может быть получен либо мезогемин, (Ca.HNi) (Feci) (СООН)а(СНг-СН,)г, либо мезопорфи-PHH,(C2eH. N4)(COOH)s(CHa-CH,) и мезопорфирииогеп для лишенных Fe молекул. Из гематопорфирина действием КОН в метиловом спирте Ви.чынтеттер получил гемопорфирип, (CjiH,4N4)(COOH)j, из которого по уда.лении СО получился тот же этиопорфирии, (CsiHseNj), что и из хлорофилла. В молекуле этиопорфирина предполагают наличие четырех нирроль-ных ядер. Билирубин, продукт распада К. в. крови, образуется в печени и имеет состав CsjHseOeN,. При действии щелочи он дает гематиновую к-ту, т. е. должен содеряать оксипиррольное ядро. Энергичное восстановление билирубина дает замещенные пирро-лы, наряду с билирубиновой к-той. В силу этого билирубин по строению своему д. б. близок к гемину. К этому же типу веществ близки нек-рые красители, содержащиеся в моче, а также К. в., обусловливающие окраску волос и перьев животных. Лит.: Rupe Н., Cheniie d. natnrlicher Farbstof-fe, Т. 1-2, Brschw., 1900-09; Brigl P., Chemi-sche Erforschung d. Naturfarbstoffe, Brschw., 1921; W i 1 1 s t a 11 e г R. u. S t о 1 1 A., Untersuchun-gen uber Chlorophyll, В., 1913; W 1 1 1 s t a 11 e г R. u. S t 0 1 1 A., Untersuchungen uber die Assimilation der Kohlensaure, В., 1918; К u s t e r, Zur Kenntnis d. Hamins, Arch. d. Pharmazie u. Ber. d. Deutsch. Pharmaziegesellschaft*, Berlin, 1915, B. 253, p. 457; Fischer F., Zur Kenntnis d. Porphyrine, Lieb. Ann. , 1917-29; W i 1 1 s t a 11 e г R., tlber Antho-cyane, ibid., 1915, B. 408, p. 1-163; 1917, B. 412, p. 113-231; Dimroth O., B , 1920, B. 53, p. 971; Freudenberg K., ibid., p. 1416; G e 0 г g i e-v 1 с s G., Indigo v. praktischen u. theoretischen Stand-punkt, Leipzig-Wien, 1892; Karrer P., Helve-tica chimica acta , Basel, 1926-29; Konlg Journ. prakt. Chemie . Lpz., 1926, p. 1; Robinson J., Journ. of the Chem. Society of London*, 1927, v. 121, p. 15; H e i 1 b о r n J., ibid., p. 1203; Ky-1 i n H., Zeitschrift fur. phvsiolog. Chemie , Berlin, 1926, B. 157, p. 148; Kylin H., ibid.. 1927, B. 163, p. 229. И. Иоффе. Красящие вещества синтетические/ К. в. (красители) синтетические-органич. цветные вещества, способные в процессе крашения сообщать тот или иной цвет волокнистым материалам (текстильным во.докнам, бумаге, дереву, коже, меху, соломе и т. п.). Подавляющее большинство синтетич. К. в. принадлежит к соединениям ароматич. ряда; исходными материалами для синтеза их служат ароматич. и гетероциклическ. соединения, добываемые из каменноугольной смолы или коксовальных газов (см. Коксобензольное производство). Поэтому такие красители называют иногда каменноугольными, или смоляным и, или д е г т я р н ым и. Иногда их назьшают также а н и л и-новыми красками, по первым представителям их, к-рые готовились из анилина. Термин краска в применении к синтетич. красителям, хотя и очень распространенный, является неправильным, т. к. краской называют обычно смесь К. в. с другими веществами (загусткой, олифой, камедной водой ИТ. п.), наносимую на окрашиваемый предмет; красителем же, или К. в., является лишь один из ингредиентов этой смеси, именно тот, который сообщает цвет краске и окрашиваемому предмету. Прежде синтетич. К. в. называли пигментами, опять-таки неправильно,т. к. пигменты-лишь небольшая группа красящих веществ, нерастворимых в воде и служащих для поверхностного окрашивания. Кроме крашения (см.) волокнистых материалов синтетич. К. в. находят применение для окраски жиров и других пищевых веществ, лаков, искусственных смол и пластич. масс, всевозможных поделочных материалов, для производства цветных карандашей, чернил, тушей, копировальной бумаги, в косметике, в фотографии (в качестве сенсибилизаторов), для изготовления светофильтров и для окраски микроскопич. препаратов. Некоторые К. в. служат в физиологии и медицине для целей диагностики, другие же применяются как лекарственные вещества (преимущественно антисептического характера). Теория цветности и строения К. в. При прохождении сложного белого света через слой какого-либо вещества некоторые из составляющих свет ко.леба-ний затухают, или, как говорят, поглощаются, абсорбируются веществом. Если поглощен какой-либо из видимых лучей спектра, то поглотившее его тело кажется окрашенным в цвет, дополнительный к поглощенному, а в спектре прошедшего через него света обнаруживается темная линия или полоса (или же несколько полос, если поглощено несколько лучей). Если поглощаются только ультрафиолетовые лучи, то тело кажется бесцветным, но, фотографируя его спектр поглощения, обнаруживаем полосу на месте поглощенных лучей. Бесцветными кажутся также тела, имеющие поглощение лишь в инфракрасной части спектра. Правильнее было бы называть тела, погло- щающие какие-либо участки ультрафиолетовых или инфракрасных лучей, не бесцветными, а н е в и д и-моцветными. При сравнении ряда цветных тел всякое передви-шение полосы поглощения от фиолетового конца спектра к красному называют углублением цвета (батохромией), обратное же передвижение-повышением (гипсохромией). Наиболее высоким из видимых цветов является желтый, так как ему соответствует поглощение в фиолетовой части спектра; затем идут: оранжевый, красный, фиолетовый, синий и наконец наиболее глубокий -зеленый, дополнительный к поглощаемому красному. Эти термины экстраполируют и на ультрафиолетовую и инфракрасную части спектра, так что углублением света называется всякое передвижение поглощения в сторону лучей с большей длиной волны, а повышением- обратное. Все факторы, способствующие углублению цвета, называются батохромными, а противоположные - гипсохромными. Поглощение света каким-либо телом можно представить в вид 1фивой (абсорбционной диаграммы), если, отлон^ив па оси абсцисс длины волн, откладывать на ординатах соответствующие им степени освещения, определяя последние в каждом участке фотометрически. Такие кривые будут иметь минимумы в тех местах, где находятся наиболее поглощаемые данным телом лучи. К. в. с волокнистыми материалами дают комплексы видимоцветные, т. е. имеющие поглощение в видимой части спектра. При этом многие красители имеют в субстанции или в растворе иной цвет, чем на волокнах; некоторые красители дают на разных волокнистых материалах различного оттенка окраски; цвет многих окрасок зависит от состава примененной при крашении протравы; наконец имеются единичные случаи, когда краситель сам по себе кажется бесцветным, но наволокнах по протравам дает видимую окраску, т. о., вообще говоря, К. в. не долншы быть обязательно видимоцветными телами, но во всяком случае каждое К. в. должно иметь спектр поглощения, близкий по своему расположению к видимой части спектра или лежащий в ней. В последнем случае оно само будет видимоцветным, во втором же-неви-днмоцветным. Не всякое цветное тело будет представлять собой К. в. Известно много цветных органических (а также минеральных) соединений, которые никакого цвета волокнистым материалам не сообщают. Несомненно, что цветность какого-либо химич. соединения и его способность окрашивать волокна теснейшим образом связаны с химическим строением. Вполне законченной и научно обоснованной теории цветности до сего времени не существует. Однако имеется много отдельных наблюдений относительно влияния строения органических соединений (и в частности К. в.) на их цвет. Вначале это относилось лишь к видимоцветным телам и к цвету, определяемому на-глаз, но с развитием спектроскопии (Харт-лей,1879 г.), а в последнее время спектрофотометрии цвет всякого видимо или невидимо окрашенного соединения может быть твердо установлен по положению максимумов поглощения им световых лучей. Если ограничить круг рассматриваемых органических соединений теми, которые имеют полосы поглощения в пределах от 300 до 850 nifi, т.е. лежащие в видимой или в ближайших к ней ультрафиолетовой и инфракрасной частях спектра, то среди этих органич. соединений мы не найдем ни одного предельного соединения. Для того чтобы органич. соединение имело избирательное поглощение в указанных пределах, оно должно иметь кратную (двойную) связь. На это обстоятельство указал еще в 1868 году Гребе. Спустя 8 лет о. Витт развил положение Гребе подробнее в своей так назыв. хромофорной теории цветности и строения красителей. По о. Витту, носителями цветности - х р о м о ф о-р ами-являются ненасыщенные группы, папр. -СН СН-, , y У^-У:-, -N-0, , -N : N- в соединении с ароматическими радикалами они дают т. п. хромогены, которые м. б. и цветными и бесцветными (по нашим теперешним понятиям-неви-димоцветными) телами. При введении в молекулу хро- могена групп -ОН, или -NH или вообще -N названных Виттом а у к с о х р о м н ы м и (помогающими цветности), цвет сильно углубляется, и в то же время соединение делается настоящим красителем. Кроме этих ауксохромных групп свойства красителей цветным соединениям придают группы -SO3H и-соон, не углубляющие цвета, или, вернее, в разных случаях действующие различно-то ба-тохромно (углубляюще), то гинсохромно (повышаю-ще). Группы -SO3H и СООН называются соле-образующими. Теория Витта сыграла громадную роль как прекрасная схема для классификации К. в., но в настоящее время известно много фактов, не укладывающихся в ее рамки. Прежде всего число ауксохромных групп сильно разрослось: к ним причисляют и группы-OR (где R-алкил или арил), и сульфогруппы, и ациламидные, и даже атомы галоидов. Далее, сейчас в значит, степени стерлась граница между хромофорами и ауксохромными группами. Второй распространенной теорией цветности была теория хиноидного строения, основоположником к-рой должен считаться Р. Нецкий; определеннее формулировал ее Армстронг. Исходя из того, что ббльшая часть К. в. и других цветных тел заключает в своей молекуле хинонные или хиноид-ные кольца, сторонники этой теории принимают, что все видимоцветные тела должны иметь хиноидное строение. При этом очень многие соединения, которые по способу их получения и по химическим реакциям не имеют хиноидных колец, считаются таутомерами, способными существовать и в хиноидной форме. Эта теория дала возможность еще удобнее классифицировать синтетич. К. в., но не могла объяснить всех случаев цветности органич. соединений. Следует заметить, что она явилась отнюдь не опровержением, а лишь расширением теории Витта, так как и хромофоры и ауксохромы Витта находят себе место в хиноидных кольцах. Однако с течением времени было найдено немало соединений, в к-рых шестичленных хиноидных колец заведомо не может быть, как например цветные фульвеновые углеводороды типа Пришлось расширить теорию хиноидного строения цветных тел в том смысле, что причиной цветности служат не сами хиноидные кольца, а наличие в химич. соединении большего или меньшего количества конъ-югированных (согласно представлениям Тиле) двойных связей, чередующихся с простыми, причем особое расположение этих связей, наблюдаемое в хино-нах, особенно благоприятствует появлению видимой цветности. Так. обр. причиной цветности в фульвенах служит наличие группировки имеющейся в удвоенном виде и в п-хинопах; в молекуле индиго носителем цветности является группировка имеющаяся тоже в п-хинонах; в а-дикетонах-группировка свойственная татке о-хинонам, и т. д. При этом все известные практически применимые синтетич. К. в., с допущением в них возможности таутомерии, удавалось подвести под тот или иной хиноидный или полу-хиноидный тип. Опять-таки и при таком расширении теории хиноидного строения виттовские хромофоры ц ауксохромы находили себе место как части полу-хинонных группировок или же как группы, дающие начало таутомеризации соединений в полухиноид-иые тела. Подобно теории Витта и теория хиноидного строения красителей не затрагивала физической сущности причин цветопоглощения органическими соединениями, констатируя лишь связь этого цветопогло-П1ения с присутствием хиноидных (или полухпноид-ных) группировок атомов. Первой попыткой глубже проникнуть в сущность явлений была осцил л яц ионная теория Бэ-ли, сущность к-рой заключается в следующем. Простейшими соединениями, обнаруживающими избирательное поглощение ультрафиолетовых лучей вблизи видимой части спектра, являются таутомеры кето-энольного типа-ацетоуксусный эфир (см.), ацетил-ацетон ит. п. При каждом перемещении двойной связи происходит перемещение валентных электронов; следовательно внутри молекулы имеется непрерывное колебание электронов, синхронное с известной группой электромагнитных волн, представляющих собою ультрафиолетовые лучи. При прохождении белого света через такие тела те волны ультрафиолетовых лучей, колебания которых синхронны с происходящими внутри тела, интерферируют с последними и затухают: получается поглощение света определенной длины волны. Аналогично этому в ароматических ядрах (например бензольном), если принять теорию осцилляции двойных связей / \ /\ I 1111 1 \Х \/ происходят непрерывные ритмические колебания электронов, синхронные с определенными ультрафиолетовыми лучами. Этим объясняется и невидимая цвет-пость, присущая всем ароматич. соединениям. Другой тип осцилляции связей-и з о р р о п е-3 и с-существует в а-дикетонах, хинонах и их производных. Например строение а-дикетонов, о-хино-нов и их производных колеблется менаду дикетонной и перекисной формами такого тхша R-С=0 R-C-0 { И I Ri-С=0 Ri-С-0 строение п-хинонов также колеблется между дикетонной и перекисной формами /СН=гСН. ХН=гСН. о=с/ )С^0 : 0-С/ \с~о СН-СН I СН-СН I Эти колебания медленнее, чем осцилляция кетоэноль-ных тауто.меров или ароматических соединений, и синхронны б.ч. уже с лучами видимой части спектра. Поэтому большинство хиноидных тел являются ви-димоцветными. В частности этим объясняется цветность красителей, построенных^ по типу хинона. Положения этой теории впоследствии были развиты на основе очень распространенной среди окрашенных тел таутомерии, в к-рой виттовские ауксо-хромы играют важную роль, и приведены в согласие с взглядом Ад. Байера на строение трифенилмета-новых красителей, считавшего, что ион хлора в основных красителях этого ряда осциллирует между амид-ными ауксохромами, попеременно образуя с ними солеобразные группировки, что иначе можно выразить так: амидированные ядра основных трифенилмета-новых красителей попеременно принимают хипоид-ную форму; осцилляция связей (или, что то же, электронов), происходящая при этом, является источником поглощения света этими красителями N(CH3)2 t N(CH3)2 (CH3)2N-<-C::<3 ( з)>С1  схема Байера С1(СНз)2Х--<=С-<-К(СПз)2 хиноидная схема Хотя эта гипотеза являлась уже попыткой связать строение цветных тел с физич. природой светопогло-щения, однако она, по крайней мере в области красителей и вообще видимоцветных тел, базировалась попрежнему на хиноидной их структуре. Между тем приблизительно одновременно с ее возникновением были открыты явления, невидимому в корне, противоречившие теории хиноидного строения, даже со всеми внесенными в нее поправка.мп: это-видимая цветность свободных радикалов и явления галохромии (см.). Все химические свойства свободных радикалов (трифенил-метила и т. п.) наиболее согласуются с принятием в них трехвалентного центрального углерода, например (СвН5)зС-, т. е. с высшей ступенью ненасыщенности такого рода соединений. Т.о. в качестве основной причины цветности выступает ненасыщенность соединений и известная пропорциональность, наблюдаемая (при прочих равных условиях) между степенью этой нена- сыщенности и глубиной цвета. Т. к. ненасыщенность соединения связана с наличием некоторого запаса свободной энергии в его молекулах, то гипотеза эта примыкает к современным теориям строения материи. В последнее время получил значительное распространение взгляд на красители (по крайней мере на нек-рые группы их) как на комплексные соли, в к-рых анион (или соответственно катион) находится во второй координационной сфере. Например основные трифенил-метановые красители формулируются Фирц-Давидом R,/ как карбониевые соли (I), а Керманом - как хдноид-ные комплексные соли (II) -с Подобные же конфигурации Керман придает и ф-лам азинов, оксазинов, тиазинов и т. д. Соли (лаки) протравных красителей еще со времени работ Л. А. Чу-гаева и Вернера рассматриваются как внутренние комплексные соли. При взгляде на видимоцветные тела как па комплексные или молекулярные соединения и при объяснении цветности их большей или меньшей ненасыщенностью получает объяснение и глубокая цветность хингидронов, солей Вурстера, а также становится понятным, почему нет цветных тел среди вполне насыщенных соединений. Тем не менее для глубокоцветных тел многие исследователи все же принимают часто, наряду с комплексным строением, также и хино-идное строение хотя бы некоторой части их молекул. Таков например приведенный выше взгляд Кермана па строение основных трифенилметановых, азиновых и других красителей. Осцилляционная теория цветности м. б. согласована с теорией ненасыщенности как причины цветности: во время осцилляции электронов внутри молекулы связи между атомами оказываются периодически на некоторое время порванными, следовательно атомы в этот период являются ненасыщенными, т.е. обладают повышенным уровнем энергии. Дальнейшим развитием и до известной степени синтезом всех приведенных выше теорий цветности яв.ляется формулированная в последнее время В. Ке-нигом, а частично еще и раньше В. А. Измаильским теория полиметинового строения цветных тел. Выше было отмечено, что избирательное поглощение в видпмой и близких к ней частях спектра имеется у всех тел с конъюгированными двойными связями. В простейших случаях это будут углеводороды, которые содержат по нескольку мети-новых (-СИ-) или виниленовых (-СН-СН-) групп. Недавно Куну [i] удалось получить ряд углеводородов с длинными цепями таких виниленовых групп, до 1,18-дифенил-октадеканонаена <(-СН-С11-[СН=СН]7-СНСН-< включительно. Цвет этих углеводородов, начиная от видимобесцветного стильбена О-сн-сн-О последовательно углубляется с прибавкой каждой виниленовой группы, переходя к желтому, оранжевому и наконец к меднокрасному с синеватым оттенком. Цвет подобных соединений еще значительно углубляется при 1зведении в них ауксохромных групп. 1 ... 17 18 19 20 21 22 23 ... 49 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

© 2007 SALROS.RU

ПромСтройМат |