|

|

|

|

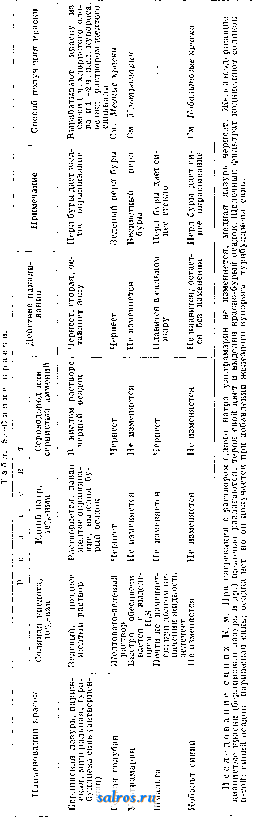

1 ... 16 17 18 19 20 21 22 ... 49 Табл. 2.-Желтые краски. Наимеиования красок Реагент Соляная к-та, 10- %нап Едкий натр, 10 %-ный Сероводород или сернистый аммоний Действие накаливания Растворимое! ь Способ получения краски Хромовая желтая Кассельская желтая (или веронская н елтая) Дает зеленый раствор, исчезающий при сильном разбавлении водой Не растворяется; при кипячении белеет Неаполитанская желтая 1 Нри кипячении оранжевая, потом белая Массикот Йодистый свиней Хром баритовый или желтый ультрамарин Желтый кадмий (хромо-кадмиевая желтая) Цинковая желтая (цинковый хром) Кобальтовая желтая Бмеет При кипячении в избытке щелочи растворяется Нри кипячении осадок белеет; раствор желтьпт Становится красно-желтой В кипящей жидкости частью растворим Растворим Охра и сиенна Баритовый крон Желть Меркурия Растворяется, обра- : Растворяется зуя желтый раствор j Растворяется Белый осадок Растворяется Белый осадок раств, в избытке щелочи Растворяется в цар- Белеет ской водке; осадок I белый I При кипячении час- Не изменяется тично растворяется Растворяется Не изменяется Растворяется I Бледнеет в кислом растворе- Плавится в жел- зеленовато-черный осадок тую массу Серо-зеленып осадок Плавится Становится коричнево-желтой В кислом растворе- черный осадок В кислом растворе- черный осадок Не изменяется Желтый осадок В уксуснокислом растворе белый осадок В кислом растворе- Эеленовато-бурый осадок Не изменяется Трудно плавится Плавится Не изменяется Трудно плавится Трудно плавится Трудно плавится При накаливании переходит в красный цвет Не изменяется ! Не изменяется Изменяел-ся в черную i Улетучивается Растворяется в азотной к-те В 10%-ной азотной к-те при кипячении частью растворяется См. Хромовые красш Получают сплавлением и про- i наливанием 110 ч. глета и 1 ч. нашатыря Способ Брукнера: смешивают 1ч. рвотного камня, 2 ч. РЬ(К02)з и 4 ч. NaCl, плавят в тигле, для охлаждения выливают на железные листы. Застывшую массу измельчают. Чем ниже f нагревания, тем светлее тон краски Способ английский: смешивают 1 2 ч. глета, 1 ч. окиси цинка! и 4 ч. сурьмяной к-ты 1 См, Свинцовые краски См. Хромовые краски См. Кадмий, Кадмиевые красии См. Хромовые краски См. Кобзяьтовые краски Вырабатывают из природных земель отмучиванием и обжиганием последних, причем желтый тон при сильном нагреве переходит в красный, образуя сиенну Вырабатывают нагреванием 10 ч. ртути и 15 ч.НаЗО,.Нагревают до образования белой массы, под действием горячей воды, переходящей в желтую массу Исследование желтых К. м. При накаливании пробы краски последняя улетучивается, причем пары издают запах чеснока и сернистого газа: аурипигмент. Проба краски при накаливании нелетуча и при сплавлении с бурой окрашивает перл буры в зеленый цвет: желтый крон либо баритовая или цинковая желтая. При мокром анализе пробу краски кипятят с раствором соды до тех пор, пока жидкость не потемнеет, а осадок не побелеет; осадок отфильтровывают, промывают и растворяют в слабой азотной кислоте. К части растгора приливают сероводородной воды: в случае образования черного осадка- желтый крон. Если осадка нет, то к другой порции растгора приливают сернистой кислоты; белый осадок-баритовая желтая; жидкость остается прозрачной- цинковая желтая. При приливании к пробе щелочи выделяется розоватый осадок. Хромовая кислота обнаруживается в фильтрате пробы кипячением его с содой, подкислением уксусной к-той и припигаиием уксусносвинцогой соли: желтый осадок. Раствор проСы краски в соляной к-те при прибавлении желе-зистосинеродистого калия дает синий осадок: желтая охра. Если синего осадка нет и проба краски растворяется в дымящей солян( й кислоте, а разбавленный раствор при охлаждении выделяет хлористый свинец- неаполитанская желтая. Все сухие краски в порошке испытываются растиранием пробы на белой бумаге кончиком ножа; но ровности хода нон^а судят о топкости размола и однородности краски. Окрашивание спирта нри взбалтывании его с К. м. указывает на присутствие органических красок. Табл. 3. -К р а с н ы е крас i; и. Реагент Наименования красок Соляная к-та, 10%-ная Едкий натр, 10%-ный Сероводород или сернистый аммоний Действие накаливания Примечание Способ получения краски Красный хром Зеленый раствор, белый осадок Железноокисные кра- Медленно растворя-ски I ются. Раствор жел- того цвета Желтый раствор, бе- Черно-зеленый оса-лый осадок док Не изменяются Киноварь сурьмяная Растворяется, выде- ляя HjS Киноварь ртутная 1 Не измеяяется Бесцветный раствор Желтеет Йодная ртуть Реальгар Мумия Кобальтовая красная Бесцветный раствор i Желтоватый раствор Не изменяется Медленно растворяется. Раствор желтого цвета Растворяется в азот- Белеет ной к-те 1 Бесцветный раствор Не изменяется Чернеют Плавится Становятся черно-коричневыми Растворима в много-сернисто.м аммонии Не изменяется Черный осадок Желтый раствор Почти не изменяется Улетучивается Улетучивается без остатка Птавитсп и улетучивается Улетучивается Темнеет, по мало В кислом растворе HjS дает оранжевый осадок Киноварь искусст- См. Ниповарь венная сгорает, ос-тав.пяя золу, состав которой зависит от окрашенного вещества См. Мумия См. Хролювые праски Напр.: 1) Красная железная краска получается из кипящего раствора железного купороса и щавелевой кислоты. Полученный высушенный осадок прокаливают при 200°. Варьируя t°, получают краски различных оттенков. 2) Индийская, или персидская, краска получается размалыванием и отмучиванием железной руды-гематита и прокаливанием при высоких t° окиси железа См. Киноварь Из.меняеЧря незиачи- Издает чесночньп! за-тельно пах С.ч. Иобплытвые ириски Исследование красных К. м. Пробы реальгара и киновари при нагревании с едким натром отчасти раствогяются, причем первый дает темнокоричневый осадок, а киноварь становится желтой. Окрашивание перла буры в зеленый цвет указывает на хромовую красную. Если при растворении пробы в соляной к-те появляется запах H2S: сурьмяная киноварь. Сурьмяная желтая в соляной к-те растворяется с выделением хлора, крокус- без выделения хлора. В солянокислый раствор пропускают H2S: оранжевый осадок-сурьмяная 1:иноварь; черный осадок-сурьмяная желтая; молочная муть-крокус. Табл. 4 .-3 с л е н ы е краски.

оттенков; при фабрикации их классифицируют по цветам. В торговле К.м., имея один и тот же химич. состав, часто продаются под различными названиями; так, свинцовые белила идут под названиями кремницких, голландских, венецейских, берлинских белил. Цветные К.м. имеют еще большее разнообразие в названиях различных сортов; так, мумия носит названия каретной, английской, немецкой, венецианской, ита.тьян-ской, помпейской мумии и пр.; низшие сорта ее называются ч е р л я д ь ю. Кроме того в продажу часто выпускаются К. м., тесно смешанные или суспендированные в различных веществах, от которых они и получают свое торговое название, например кани-фо-тьные, нефтяные краски и т. д. Поэтому при испытании К.м. необходимо их анализировать и определять важнейшие их свойства: укрывистость, стойкость к химич. реагентам, к свету и к атмосферным влияниям и т. п. При исследовании сухих К. м. их подвергают анализу непосредственно; краски же, находящиеся в смеси с маслом или другими связующими веществами, предварительно освобождают от органич. веществ путем экстракции спиртом, эфиром и т. п., после чего исследуют их химически. К белым К. м. относятся: белила (см.), свинцовые и цинковые, хлористый свинец, сернокислый свинец, сурьмяная белая, постоянная белая (баритовая), висмутовая белая, барито-цинковая белая, оловянная белая, бланфикс (см.), отмученный и оса-лгденный мел, гипс, литопон (см.), известь гашеная, марганцовая белая, минеральная белая ( магнезия ) и др. Способы получения наиболее употребительных белых К. м. и отношение их к химическим реагентам, см. выше табл. 1. К ж е л т ы м К. м. относятся: хромовая желтая (свинцовая), кассельская или веронская желтая, неаполитанская желтая, массикот, йодистый свинец, баритовая желтая, или леелтый у.т1ьтрамарин, желтый кадмий или хромовокадмиевая иеелтая, цинковая желтая или цинковый крон, кобальтовая леелтая, охра, сиеннская лселтая и жженая сиенна (тер-де-сиенн), баритовый крон, желть Меркурия, сурьмяная желтая, золотистая желтая, желть Марса, сидериновая желтая, желтые мышьяковые краски и другие; способы получения и действие химических реагентов см. таб.т. 2. К красным К. м. относятся: красный крои, железноокисные краски, киноварь сурьмяная, киноварь ртутная, йодная ртуть, реальгар, мумия, кобальтовая красная, известковая красная, капут мортуум, крокус, или кровавик, минеральный кармин, сурик свинцовый, красный болюс или красный мел, красная Ван-Дейка, пурпуровое золото, кобальтовая розовая и др. (табл. 3.). К зеленым К. м. относятся следующие: ярь-медянка всех сортов, бременская зелень, брауншвейгская или ихвейнфуртская зелень, зелень Шесте (шведская зелень), медная зелень, зелень Ринмана, окись хрома, марганцевая зелень, зеленый ультрамарин, хромовые зелени, зелень Гентеле, хлористая медь, зелень Эльснера, зелень Плейса, зелень Кассельмака, охра зеленая, Т а б л. 6.-К о р и ч н е в ы е к п а с и и.

Табл. 7.-Ч е р н ы е и серые н р а с к и. Наименования гграсон Реагент Соляная к-та, 10%-ная Русская сажа, виногрлднягг, i Не изменяется франк(5)уртсная Костяная чернь Циикграу серая Аспидная серая Графит Не изменяется Растворяется без остатка Не изменяется Не растворяется Едкий HiTp, 10%-ный --1 Действие накали- Сероводород или вания сернистый аммоний Примечание Способ получения краски Я\идкость окрашивается Раствор желтеет Не изменяется Не изменяется Гастичио растворяется Сжигается без остатка Белый остаток и.ди желтоватый 1ем полнее остаток растворяется в HNOj, тем краска лучше В кислом растворе- Возгоняется в виде белый осадок белых паров 1 Не изменяется Частью темнеет Сгорает без остатка См. Сажа См. Слоновая чернь См. Цинковые краыи См. Аспидные сяинцы Перемол в порошок Исследование ч е р н ы х К. м. При накаливании пробы на платиновой пластинке сгорает без остатка: сажа. Табл. 8.- Ф и о л е т о в ы е краски.

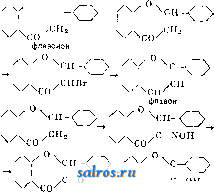

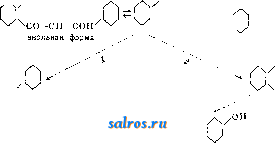

Марганцевая фиолетовая , Растворяется при па- Белеет (нюренбергсг;ая) гревании Кобальтовая фиолетовая j Растворяется при па- При кипячении-ро- гревании зовый осадок 1едпая фиолетовая При кипячении рае- Синеет творяется Мясокрасный осадок 1 Темнеет В нейтральи. раство- Чернеет ре-черный осадок Черный осадок , Чернеет См. Марганцевые краски \ Перл буры-синий I См. Кобальтовые краски Ультрамарин фиолето- Обесцвечивается, вы-вый деляя HjS Не изменяется См. Медные красны I Бесцветный церл бу- См. Ультрамарин ры К'рон фиолетовый Растворяется при ни- Серо-зеленый осадок пячении в воде Л-Селто-розовьп! оса- Почти не изменяется Перл буры зеленого ; См. Хромовые краски док ! цвета зелень Кульмана, бронзовая зелень, известковая зелень, борнокислая окись меди, изумрудная зелень, гиньетова зелень, кобальтовая зелень, травянистая зелень, хромовый авеитурин, киноварь зеленая, баритовая зелень, природная зелень, китайская зелень, веронская зелень, или веронская земля, и другие (табл. 4). К синим К. м. относятся: берлинская лазурь, парижская синь, минеральная синь, турнбуллиева синь (антверпенская), горная голубая, у;п>трамарин, шдшльта, кобальт синий, индиго, сурьмяная синь, минеральный кармин синий, световая синь, бременская синь, нейбургская синь, известковая синь, синяя масляная, хромовая синь, голубая охра, египетская сииь, вольфрамовая синь и др. (табл. 5). К коричневым К. м. относятся: свинцовая коричневая, марганцевая коричневая, перекись марганца, берлинская коричневая, железная коричневая, хромовая коричневая, кобальтовая коричневая, коричневая Гатшета, бистр (см.) различного происхождения, медная коричневая, китайская тушь и ряд земляных коричневых красок; к последним относятся умбра сырая и лсженая, кассельская и кельнская земля, коричневая Ван-Дейка, постоянная коричневая, каштановая коричневая и гуминовые краски. Коричневые земляные краски по составу представляют землистую массу (глину), окрашенную в бурые оттенки окислами Лге.теза и марганца, причем к кельнской и кассельской земле примешан также бурый уголь. Кельнская земля об-тадает хорошей укрывистостью и применяется в живописи, в малярном деле и при изготовлении шпаклевок. Из числа коричневых красок особенно широкое распространение получила умбра (см.). Кассельская земля по цвету похожа на умбру, но обладает меньшей кроюшей силой и уд. весом; при прокаливании она сгорает, оставляя 15-20% золы, состояшей из глинозема и окислов железа и марганца. В природе кассельская земля встречается в виде рассыпчатой массы, к-рую подвергают размолу; промывки оиа не требует и в размолотом виде непосредственно поступает в продажу; как масляная краска она применяется мало, чаше же как клеевая и главн. образ, в обойном деле и при производстве цветной бумаги. Кассельская земля в значительной мере растворима в щелочах и в таком виде применяется как протрава для дерева (под орех). Коричневая Ван-Дейка вырабатывается обжиганием кассельской земли; в зависимости от t° обжига получают более или менее глубокий тон краски; при прокаливании она оставляет ок. 15% золы; мало укрьгоиста и на свету постепенно темнеет. Каштановая коричневая вырабатывается из хорошо измельченных и промытых сортов умбры. Гуминовые вещества, обладая красивым коричневым цветом, с успехом применяются как краски; их вырабатывают на ф-ках, нагревая в особых аппаратах свек.товичный сахар с 5% едкого натра по весу. Масса при нагревании выделяет газ и приобретает чер- ную окраску; во время нагрева берут пробы и, растворяя их в воде, по интенсивности цвета растворов судят о тоне краски; готовую массу промывают водой для удаления черных (глубоко обугленных) составных частей. Гуминовые краски вырабатываются также из торфа и бурого угля аналогичной их обработкой едким натром; по тону эти краски хуже, чем приготовленные из сахара. Применяются они в живописи, в малярном деле и как протрава для дерева. Способы получения коричневых красок и отношение их к химич. реагентам см. табл. 6. К черным К. м. относятся: сажа, ви-ноградн. чернь, костяная чернь, франкфуртская черная, графит, медная черная, хромов. черная, угольные черные, слоновая чернь. К серым К. м. относятся: аспидная серая, цинковая серая (цинкграу); кроме того серые краски готовят, смешивая черные и белые К. м. Получение черных и серых минеральных красок и действие на них реагентов см. табл. 7. К фиолетовым К. м. относятся: марганцевая, или нюренбергская, фиолетовая, кобальтовая фиолетовая, медная фиолетовая, фиолетовый ультрамарин, фиолетовый крон и др. (табл. 8). Лит.: о с с о в е ц к и й П., Малярное дело, 2 изд., СПБ, 1897; Михайлов С. П., Производство Минеральных и земляных красок. П., 1915; Киселев В. С, Краски, масла и лаки, 2 илд., Л., 1926; Andes L. Е., Praktisches Handbuch fur Anstreicher und Lackierer, 5 Aufl., W.-Lpz., 1922; Bersch J., Die Fabrikation d. Mineral- u. Lackfar-ben, 2 Auflage, Wien-Lpz.. 1893; Bersch J., Die Fabrikation d. Erdfarben, 3 Auffage, W.-Lpz., 1918; D a m n e r , Lexikon d. Verfalschung. Leipzig, 18.45; G e n t e 1 e J., Lehrbuch d.Farbenfabrikation, 3 Aufl., B. 1-3, Braunschweig. 1906-09;M i e r z i n s к i St., Erd-, Mineral- u. Lackfarben, B. 1-2, W.-Lpz., 1898; ZerrO. u. Rubencamp R., Handb. d. Farbenfabrikation, 3 Aufl., В., 1922. С. Михайпов. КРАСКИ ПЕЧАТНЫЕ, см. Печатные краски. КРАСКОВАРКА, к р а с к о в ар и л ь н ы е котлы, см. Ситцепечатание. КРАСКОТЕРКА, см. Краскотерные машины. КРАСКОТЕРНЫЕ МАШИНЫ, ва.71ьцовки, приспособления для перетирания сухой, порошкообразной краски с олифой, с целью получения тертой масляной краски.(Такие же машины применяют для растирания мыла, шоколада и пр.) Наиболее распространены в полиграфии тахс наз. т р е х в а л ic и- К. м., снабженные тремя равного диаметра вальцами из гранита, порфира или твердого чугупа. Машины средн. размера имеют валы диаметром 300 и длиною 600 мм. Эти вальцы вращаются в противолололеные стороны и с разною скоростью, причем расстояние между вальцами м. б. изменяемо. В нек-рых конструхщиях для более интенсивного растирания краски переднему ва.тьцу дают и осевое поступательно-возвратное двилсение в пределах 5-15 мм. Сверху, между вторым и третьим вальцами, установлен открытый ящик для загрузки краски. Сухая краска, смешанная в известном отношении с олифой, поступает из ящика в машину и перетирается вращающимися навстречу друг другу вальцами. Слой краски со среднего вальца передается переднему вальцу, к-рый таюке вращается навстречу среднему, но с большей скоростью; здесь краска вторично перетирается и снимается ножом. В зависимости от требуемой тонкости растирания краску пропускают через машину несколько раз, причем каждый раз сблилеают вальцы для более тонкого растирания. Во избен-сание нагревания краски в последнее время применяют К. м. с чугунными пустотелыми вальцами, в которых для охлаждения циркулирует вода. В том случае, когда необходим обогрев вальцов, в них можно впускать пар. Производительность К. м. зависит от длины вальцов, скорости их вращения, характера перетираемой краски и требуемой тонкости растирания. Гранитные и порфировые вальцы вследствие неоднородности материала получают выбоины и канавки; для удаления этих неровностей вальцы приходится обтачивать алмазным резцом или нанедачным кругом и шлифовать палодачной пылью. Для крупного красочного производства применяются К. м. батарейного типа: на одном фундаменте установлены две трех-вальцовые машины, причем растертая краска, снятая ножом с вальца, стекает в ящик второго комплекта вальцов. Применяют также мащины каскадного типа, в которых растертая краска последовательно проходят с одной самостоятельной машины на другую, установленную ниже; обычно ставят ири этом три-четыре трехвальцовые машины. Расход энергии на одну машину колеблется, в зависимости от величины машины, характера краски, степени предварительного размола сухой краски, в пределах 3-1-10 W. При затирке, т. е. при первом прогоне, расход энергии несколько больше, чо.м при последующих пропусках. Лит.: см. Печатные краски. КРАСЯЩИЕ ВЕЩЕСТВА, красители, органические соединения, обладающие способностью сообщать тот или иной цвет волокнистым материалам. В процессах крашения (см.) находят применение как естественные К. в., добываемые из животных и растений, так равно и синтетические, являющиеся продуктами промышленного органического синтеза. Красящие вещества естественные. Естественные К. в. содержатся в растительных и животных организмах либо в виде готовых красителей, либо в виде бесцветных, легко переходящих в краситель соединений, либо в виде продуктов сочетания тех и других с углеводами, дубильными кислотами и другими веществами. Естественные К. в. были известны еще в глубокой древности; их применение и значение в мировом хозяйстве было очень велико вплоть до конца 19 в., когда они начали вытесняться синтетическими К. в. В наст, время лишь небольшое число естественных красителей сохранило свое промыщ.11енное значение и способно конкурировать с синтетич. продуктами. Классификация К. в. Принципиальной разницы между К. в. растительного и животного происхождения нет: например хлорофилл (К. в. растений) и гемоглобин (К. в. крови животных организмов) являются производными одного и того же сложного тела- этиопорфирина. Точно так же пурпур древ- них (продукт животного происхождения) есть дибромпроизводное индиго-красителя растите.яьного происхоладения. Иногда бывает дан-се трудно устахювить точное проис-хол-сдение К. в.; так, напр., эйксантиновая кислота, добываемая из мочи травоядных, является продуктом соединения эйксантона (из дерева манго) и глюкуроновой кислоты. В силу этого основьшать де.чение естественных К. в. по их происхождению не представляется целесообразным. Попытки классифицировать их по морфологическим признакам таюке не достигают цели, так как К. в. встречаются во всех частях растения, причем в одних II тех лее частях растений различных видов м.б. весьма различные красители и, наоборот, весьма родственные К. в. часто находятся в морфологически отдаленных частях растений. Естественные К. в. бывают различных цветов, среди к-рых преобладают оттенки желтого и красного. Большинство из них обладает способностью давать лаки с мета.тлич. протравами и лишь один краситель (куркумин) обладает субстантивными свойствами. Среди естественных К. в. имеются представители различных карбоцик.тич. и гетероциклических соединений. Несмотря на широкое разнообразие их все эти формы моигно подвести под нек-рые закономерности, связанные вероятно с самим генезисом К. в. в организме. Основываясь на химич. составе, можно выделить преноде всего большую группу естественных К. в., содержащих в основном скелете молекулы только три органогена: углерод, водород и кислород; другая, менее обширная, группа К. в. характеризуется содержанием азота. Б е з а з о т и с т ы е вещества в большинстве представляют собою различные продукты замещения винилфе-нилкетона, т. е. производные ацетофенона, в к-рых алки.тьный уг.тсрод двучсратно связан с замещенной метиленовой группой, чго можно представить следующей структурной формулой <;]-СО-СП си-R, где R-.тюбой утаеводороднып остаток. Т. о. эти красители м. б. отнесены к пол и м е-т II п о в ы м и в частности к метина ц е т о ф е н о н II ы м красителям (в связи с последними работами Кенига это строение получает особый интерес). В мет и н а ц е т о ф е и о II и ы X красителях можно отметить 2 подгруппы, значительно отличающиеся друг от друга. Первую из них можно назвать х а л к о н о в о й подгруппой, т. к. все прииад.теятщие к ней К. в. могут быть получены пз оксихалконов (см, ниже). Всю халконовую подгруппу разбивают на 5 отделов: собственно халконовые красители и 4 производных из них цикла: флаво-новые, флавилиевые, кетокумароновые и ка-техпновые К. Вторая подгруппа метинацето-фенонных красителей отличается наличием в ней б е н 3 о ф е н о II н о й группировки. К этой подгруппе относятся такле производные ксантона и аптрахинона; к метин-ацетофеношшш красителям можно отнести таюке и н а ф т о х и н о и п ы е красители. П о .т и м е т и н о в ы е производные содержат ряд конъюгироваиных двой- ных связей, которые соединяют свободные или замещеннью метиновые остатки, типа R(-СН : СН-),1 - R- К ним следует отнести куркумин, а также производнью кроцетина- красящего вещества шафрана-и производнью группы каротина. К азотсодержащим К. в. относятся хинолино-в ы е производные (берберин), генетически близкие к халконовым красителям, пирроловые (хлорофи.тл, гемоглобин) и и н д о л о в ы е (индиго). В дальнейшем естественные К. в. будут рассматриваться согласно следующей классификации. I. Безазотистые соединения. А. Метинацетофеноиные красители. 1. Халконовые красители: а) собственно халк новые красители, б) флавоновые красители, в) флавилиевые красители, г) кстокумароновые красители, д) катехиновые красители. 2. Бензофенонные красители: а) оксибензофенопные красители, б) ксантоновые красители, в) антрахинонные красители. 3. Нафтохинонные красители. Б. П о л и м е т и н о в ь[ е красите л и: а) куркумин, б) группа кроцетина, в) группа каротина. II. Азотистые соединения. А. Хпнолиносые красители, Б. Пирроловые красители, в. Ипдоловые красители. I. Безазотистые соединения. Л. Метина ц е т о ф е и о н и ы е к р а с и т е л и. 1) X а л-коновые красители яв.тяются поли-оксипроизводными халкона (бензилиденаце-тофенона), строения -со-сн сн~ Халконами С. Костанецкий назвал полученные им при синтезе флавоновых красителей продукты конденсации ароматических альдегидов с ацетофеноном СО- онс^ - со ацетофенон бенаальдегкд халкон В виду того, что присутствие как альдегидов, так и ацетофенона в растительных ор-1анизмах можно считать доказанным, можно допустить и образование различных производных халкона в самом растительном организме, тем более что некоторые из этих производных выделены и представляют таклсе красители (см. нгоке). Халконовые К. в. за редкими исключениями не имеют практич. применения и представляют главн. обр. теоретический интерес как генетически связанные с большинством естественных расти-те.чьных красителей. Чаще всего они являются спутниками флавоновых и подобных им красителей в растительных организмах, где содерлеатся в виде глюкозидов. Многие из пих, как нарингенин (триоксихалкон), (есперетин (метиловый эфир пентаоксихал-кона), флоретин (тетраоксидигидрохалкон) и бутеин (тетраоксихалкон), выделены в чистом виде из растений и идентифицированы с полученными синтетически продуктами конденсации соответствующих оксипроиз-водных ацетофенона и бензальдегида. Наибольшее значение имеет б у т е и н, до сих СН сн- пор применяемый для окраски тканей жителями Индии. Бутеин встречается в виде глюкозида в цветах дерева Butea frondosa, растущего в С. Индии и Бирме вплоть до подножия Гималаев. Строение бутеина(П1) было подтверлсдено его синтезом из резаце-тофенона (I) с пирокатехиновым альдегидом (II) по ур-ию СО-СНз о СП II. он + Н.20 со-сн-сц/ III. При действии разбав.тенных к-т на бутеин он переходит в бесцветное соединение но. ,4.0. Ч'Н СНз являющееся триоксифлавононом и называемое б у т и н о м. Последний всегда сопутствует бутеииу, выделенному из растения, причем до сих пор неизвестно, содерлсится ли он в самом растении или получается из бутеина в процессе выделения последнего. В то время как бутеин способен окрашивать ткани в непрочный леелтый цвет, бутии этим свойством не обладает; зато протравленную шерсть как бутеин, так и бутии окрашивают вполне одинаково, откуда молено заключить, что при действии протрав бутин переходит обратно в бутеин. Оба они по протравленной шерсти дают следук -щие оттенки: по Сг-протраве - кирпично-красный, по Fe-протраве-коричнево-оливковый, по А1 - протраве - коричнево - оранжевый, по Sn-протраве-лселтый. Легкость перехода бутеина в бутин и обратно служит ярким примером генетич. связи между хал-коновыми и флавоновыми К. в., так как последние легко получаются синтетически из флавононов. Флавоновые красители, являющиеся иолиоксипроизводными флавона (а-фенил-у-фенопирона) и флавонола 4 6 5 4 . с .V -\/\ г' у 1 оп - флавонол не потеряли своего практич. значения и в наше время. Для рационального наименования этих красителей углеродные атомы в молекуле флавона и флавоно.та нумеруются и перед рациональным названием красителя указываются номера занимаемых оксигруппами мест. В растительных организмах флавоновые красители содерлсатси преимущественно в виде глюкозидов и могут быть выделены путем экстрагирования последних из растения и их расщепления. Некоторые флавоновые красители представляют собой не оксипроизводные флавона и флавонола, но их метиловые эфиры. Нинсе приведены наиболее известные представители флавоновых красителей. Строение почти всех этих красящих веществ можно считать установленным работами С. Костанедкого и его щколы. Больщинство из. них было также получено синтетически. Флавоновые кр Эмпирическое название с и т е л и Рациональное название Хризин . . Апигенин . Лутеолин . Лотофлавин Физетин . . Галангин . Кемпферол Морин . . . Кверцетин Мирицетин Кемпферид Рамнетин . Изорамйетин Рамназин . . 1, 3-диоксифлавон 1, 3, 4-триоксифлавон 1, 3, 3, 4-тетраоксифлавон 1, 3. 2. 4-тетраоксифлавон 3, 3, 4-триоксифлавонол 1, з-диоксифлавонол 1, 3, 4-триоксифлавоноп 1, 3, 2, 4-тетраоксифлавонол 1, 3, 3, 4-тетраоксифлавонол 1. 3, 3, 4, 5-пентаоксифлавонол Монометиловый эфир кемпферола кверцетина Диметиловый Химическ. строение флавоновых и флавоно-ловых красителей было доказано как анализом продуктов распада, так и синтезом. Для анализа наиболее удобным оказался метод щелочного расщепления красителей, при котором в первую очередь следует допустить распад пиронового ядра с присоединением воды. Полученный продукт в кетотаутомер-ной форме представляет собой Д-дикетон, который далее расщепляется в двух направлениях, по обе стороны от центральной метиленовой группы. Полученные при этом продукты способны давать дальнейщие продукты распада с выделением уксусной кислоты и углекислоты. Для флавона процесс может быть изображен приведенной ниже схемой. При распаде в направлении 1 получаются фенол, ацетофенон и COz, в направлении же 2-фенол, уксусная к-та и бензойная к-та. Для различных производных флавона получаются соответственные оксипроизводные фенола, бензойной кислоты и ацетофенона. По расположению в них оксигрупп можно судить о положении последних и в исходном красителе. Следует также отметить, что все красители халконовой подгруппы метин-ацетофенонных красителей дают при щелочном распаде аналогичные продукты; последнее слулсит лищним доказательством их о водные, а их метиловые эфиры и лишь по завершении всего синтеза удаляют метиловые группы действием И J. Оксихалкон при-действии разбавленных кислот способен к замыканию шестичленного кольца с образованием дигидрофлавона, т. н. флавонона. При введении в последний этиленовой связи (что достигается бромированием и последующим отщеплением НВг алкогольным КОН) получается непосредственно флавон. При окислении нже флавонона в соответствующий кетон (действием амилнитрита и омылением полученного оксима) получается флавонол. При несколько иных условиях оксихалкон способен к замыканию не шестичленного, а пятичленного кольца, образуя фенилке-токумарон. Единственным существенным условием является наличие в халконе окси-группы в орто-положении к карбонильной, а не к виниленовой группе. Все вышеизложенные превращения м. б. для простейшего случая изображены в следующих схемах .он .ОН со-снз осн/ 0-оксиацетофенон бензальдегид СН С0-СН-СН-/ у оксихалкон -  \/Чо/ флавонол Если вместо о-оксиацетофенона и бензаль-дегида в подобном синтезе для образования халкона взяты их полиоксипроизводные, то получаются соответственные оксипроизвод- + НоО СО-СНг-со-I кетоформа и СООН СНз-СО  со-СИз ноос + СОг родства. Синтез флавоновых и флавонодо-Бых красителей подтвердил вьшоды анализа их по продуктам распада. Из целого ряда синтезов наибольший интерес представляет следующий синтез, подробно разработанный С. Костанецким и имеющий исходным продуктом соответствующий полиоксихалкон. Для удобства работы берут не оксипроиз- Т. Э. т. XI. + СНзСООН ные флавона и флавонола, т. е. флавоновые красители с вполне определенным положением оксигрупп. Приведенная выше реакция для получения флавоноловых производных еще более упрощается, если оксипроизводные бензальдегида заменить соответственными оксипроизводными эфира бензойной к-ты. При этом непосредственно по- 1 ... 16 17 18 19 20 21 22 ... 49 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

© 2007 SALROS.RU

ПромСтройМат |