|

|

|

|

1 ... 14 15 16 17 18 19 20 ... 49 одинаковой толщине с волокнами хлопка элементарные котонизирован, волокна тяжелее на 25 - 35%, что зависит отчасти от степени котонизации. Свойства котонизированного волокна м. б. охарактеризованы следующими данными (по Н. М, Чиликину): Толщина .............. 15-27 ц Колебания в толш.ине....... 14-17% Крепость.............. и-12 г Колебания в крепости....... 23-28% Разрывная длина.......... 18-24 км Удлинение при разрыве......3,5-5.5% Длина штапеля из вязки льна . . 9,5-l3 vtAt По испытаниям Иогансена, толщина котонизированного волокна - от 11,7 до 23,5 fi и крепость-от 4,6 до 18,4 г. Средняя длина котонизированных волокон-от 20 до 45 мм, а отдельных комплексов волокон-от 150 до 180 мм; кроме того среди волокон находятся мелкие волокна и пух. Указанными способами производится гл. обр. К. льняного сырья. Те же способы применимы для К. пеньки и кендыря; но в зависимости от их свойств методы обработки д. б. изменены; пенька котонизируется значительно труднее льна, а кендырь-легче. Для К. может бьггь применено как высокосортное сырье (очес, кудель и охлопок), так и сырье низкого качества-пакля, являющаяся первым отходом при механич. обработке (трепании) волокна. Котонизировать трепаный лен целесообразно при существующих способах К. и прядения. Сырье перед поступлением в химическую обработку по возможности очищают от костры, пыли и посторонних примесей. Предварительная очистка тем слолшее, чем более засорено сырье. Обычная нетрясеная пакля, содержащая в массе ок. 28% волокна, могущая поступить в К., до.тжна бьггь тщательно очищена от костры и мелкого волокна, к-рых содержится в ней ок. 72%. Обычно такая пакля сначала пропускается через специальный волчок, удаляющий до 65% костры. Далее волокно прочесывается на чесальных машинах с грубой гарнитурой, и остающиеся 28% из общей массы поступают в К. Меньшей предварительной обработке подвергаются кудель и очес низких сортов, и почти без очистки могут поступать в обработку охлопок, очес и кудель высоких номеров. В зависимости от сорта сырья, взятого для К., котонизированное волокно используется для получения пряжи либо самостоятельно, либо в смеси с другими волокнами, либо в угарно-вигоневом производстве. Сортом сырья для К. определяются также и системы прядения, № прялчи, крутка и крепость. Так напр. для целей примеси котонина к хлопку и для прядения по английской хл.-бум. системе следует иметь полубелое котонизированное волокно, возможно чистое от костры, почти полностью разложенное на элементарные волокна, к-рые д. б. тонкими и эластичными. Стоимость котонина в чистом виде не д. б. выше стоимости хлопка. Для К. непригодны пакля и низкие № кудели и очесов. Наиболее подходящим сырьем следует считать охлопок или же кудель и очес средних и высоких №. Это же сырье, но в меньшей степени разложенное на элементарные волокна, пригодно для примесей к шерстям высоких сортов. Для примесей к грубым шерстям или для получения например основной пряжи низкого № по саксонскому прядению следует остановиться на пакле и низком № кудели. Классификация сырья для К. и его дальнейшего назначения, принятая заседанием Бюро по К. при Всесоюзном текстильном синдикате (ETC) от 5 октября 1929 г., приведена в табл. 4. Табл. 4. - к л а с с и ф и к а ц и я сырья для t; о т о н и 3 а ц и и. Сорт льна Назначение Низкие сорта льна, сырец и полутрепок ........ 2 i Охлопок крестьянский, отходы первичной обработки Пакля ........ Вытряска (отходыиз-под карды) и жвака Хл.-бум. производство {Шерстяное и угарно-вигоневое производство Ватное производство; Обычная первичная обработка льна, т. е. крестьянская мочка, мятье и трепание, дает следующие выходы и угары в % от веса воз-душносухой соломы льна и в абсолютных цифрах, считая общий урожай соломы льна в год в 2 ООО ООО т (табл. 5). Табл. 5. - В ы X о д ы льна. Вид обработки В т Мочка и усушка . Мятье . :..... Трепание: трепаный лен . . пакля (волокном) 1 320 ООО 920 ООО 280 ООО 100 ООО Трепаный лен частичноостается в сел. хозяйстве, где он перерабатывается в крестьянскую пряжу, а в известной части поступает для промышленности и для экспорта (около 35% от количества товарного льна). При обработке трепаного льна получаются следующие вьгходы от веса воздушносухой со-.томы льна (табл. 6). Табл. 6. - в ь! X о д ы льна.

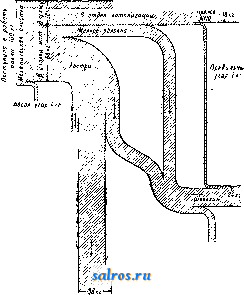

При существующей системе первичной обработки льна сырье для К. в СССР имеется в большом количестве, если даже не считать возможности к. производственных угаров (вытряски, лом, ровница и т. п.), льна-кудряша и пр. Если же иметь в виду тепловую мочку льна, при к-рой отпадают в качестве сырья для котонина охлопок,кудель и обычн. пакля, то помимо отходов при трепании и очеса следует принять во внимание возможность утилизации в качестве сырья для К. и низких сортов льна (межеумочных), к-рые даже рационально разводить для этой цели; низкие сорта льна должны подвергаться специальной (однако еще недостаточно изученной) первичн. обработке и очистке от костры. Себестоимость котонизированного волокна слагается из стоимости сырья и стоимости обработки. Стоимость сырья в готовом котонизированном волокне определяется стоимостью сырья, поступающего в К., его качеством, влажностью и механич. и химич. у га-рами. Ниже приведены средние % угаров (механич. и химич.) основного сырья для К.: Вптт гьткя % механич. % химич. вид сырья yjjpj yj,p. Очес № 8-10 .......... 1,5-2 25-30 Очес № 4-6.......... 3-5 30-35 Кудель № 7-10 ........ 3-5 30-35 Охлопок............ 2-3 30-35 Пакля трясеная........ 15-20 30~35 Пакля нетрясеная ...... 70-80 30-35 Процент угаров зависит от степени обработки, установленной для каждого случая, и индивидуальных качеств волокна, в частности-от разности во влажности сырья, поступающего в К. (обычно ок. 12-14%), и влажности выходящего из сушилки котонизированного волокна (около 8%). При обычных средних устовиях стоимость сырья в котонизированном волокне, принимая отпускные цены на 1928/29 год, выражается в следующих цифрах: вид сырья - Очес средн. номеров, № 6-10....... 76 Кудель средн. номеров, № 7-10..... 57 Охлопок................... 40 Пакля без утилизации костры...... 32 Пакля с полной утилизацией костры . . 18 Костра и мелкое волокно м.б. утилизируемы в производстве бумаги, картона или тепловых изоляционных материалов (шевелин, морозин и др.), напр. по приводимой ниже схеме (см. фиг.), предусматривающей полную утилизацию нетрясеной льняной пакли, т. е. переработку длин, волокна в котонин, а костры и мелкого волокна в изоляционные материалы. Благодаря такой утилизации и высокой стоимости получаемых изоляционных материалов стоимость остающегося для котонизации волокна (около 28%) м. б. значительно понижена (как указано выше, с 32 коп. без утилизации угаров до 18 коп. при утилизации по приводимой схеме). Себестоимость обработки зависит от обычных условий фабрично-заводской работы (размера производства, системы обработки, условий труда, наютадных расходов и пр.), от степени обработки и желаемого вида волокна (суровое или беленое), а также от сорта сырья (чистое или засоренное). При средних условиях и ценах на труд химич. продукты, топливо и при других средних расходах себестоимость получения 1 кг котонизированного сурового волокна выраяается такими числами: при обработке чистого волокна- примерно ок. 25 коп., более засоренного- 30 коп. и наконец такого, как нетрясеная пакля,-35 коп. При параллельной выработке напр. термоизо-тяционных материалов из костры себестоимость обработки понижается до 25 коп. Т. о. полная себестоимость auuv угар 8лг J/A  Хииичесхий угар S-8-I6 >г на удобрение или xpactyl Морозин или целлюлоза котонизированного волокна для основного сорта сырья выражается в среднем следующими цифрами: вид сырья Себестоимость Очес средн. номеров, № 6-10..... 1 р. 01 к. Кудель средн. номеров, № 7-10 ... 82 Охлопок................. 70 Пакля без утилизации угаров..... 67 Пакля с полной утилизацией угаров . 43 Из приведенных данных видно, что чем ниже сырье по качеству, тем оно дешевле и тем ниже себестоимость котонина. При необходимости получения котонина в полубелом состоянии, главным обр. для прядения в смеси с хлопком, указанные себестоимости следует увеличить на 6-8 коп; за кз, СССР по производству льна занимает первое место в мире (80% от мирового производства льна, в среднем за 1909 - 1913 годы) и, несмотря на это, до сего времени хлопок как текстильное сырье стоит у нас на первом месте благодаря своим высоким прядильным свойствам. Существующая система обработки льна во много раз дороже обработки хлопка: достаточно указать, что па 1 ООО прядильных веретен в льнопрядении приходится 50-60 обслуживающих рабочих, в то вре.мя как в хлопкопрядении на 1 ООО веретен приходится 6-7 чел. Так. обр. получение пз льна волокон- в виде такой массы, которая походила бы на хлопок и прялась бы по хл.-бум. системе, было бы для СССР чрезвычайно ценным. На 1929/30 год и.меетря задание правительства выработать ок. 8 ООО m котонизированного волокна. Лит.: Депо но изобретению инж.-технол. В. М. Шеведина, стр. 12, Москва, 1910; И о в и ц к и й Э., Полное возрождение льна. Новая система обработки .льна и пеньки, стр. 68, СПБ, 1910; К вопросу утилизации льна на бумагопрядильных фабриках, Йв.-Вознесенск, 1-Протокол съезда представит, ф-к и органнз. для обсуждения вопроса об утилизации льна, льняных угаров, 1/IX 1918, 2-Протокол 2 совещания по котонизации льна, 33/И 1919. 3-Протокол 3 совещания по котонизации льна, 10/IX 1919; Ш и м а и-с к и й С. Т., Б у д н п к о в П. П. пдр., К вопросу о котонизации льняных очесов, Работы ко.миссиипрп Хим. фак. Ив.-Вознесенского политехи, ин-та, Ивано-во-Вознесенск, 1920-1921, вып. 1 - 3jt V а л а м а М., Проблема и практика котонизации, ПТПТ , 1926, 39-40, стр. 36- 37; Лин^ик Я., К химической технологии дубовых волокон. Состав, котонизация и облагорон!ение, Изв. Об-ва для сод. улучш. и разв. ман. пром. , М., 1914, 6, стр. ,513-520; Ш е в е л и н В. М-, Об облагораживании льна, там же, 1911, 2, стр. 75-82; Б а к у п Н., Облагораживание грубых волокон, К статье Новый способ прядения льна М. И. Шейнина, ИТПТ , 1925, 13-14, стр. 32-33; Шаталов в. Д., Прядение нотони,зироваиного льна, там же, 1926, 35-36, стр. 37-38; Ш с ii к и н М. И., Новый способ обработки и прядения лубяных волокон, тад1 же, 1926, 27-28, стр. 25--29; его ж е. Новый способ пряденпя льна, там же, 1925, 10, стр. 22-23; Экарев В. Н., По поводу статьи М. И-Шейнина Новый способ обработки и прядения .лубяных волокон , там же, 1927, 6 , стр. 27-28; Ч й-ликин Н. М., Лен и льнопрядильное ироизвод-ство, М., 1926; Монахов А. Д., Обработка льна, стр. 58, П., 1923; Л о т а р е в и М и р с к и й. Котонизация, М., 1929 (печнт.): Шевелипская опытная станция, М., 1910; ИТПТ , 1924, 1, 1925, 10, 1926, 27-28, 1928, 1 и 5; Бюллетень Центротексти.ля , М., 1918, 118; Лен-пенька , М., 1925, 19-21; Вестник льняного и пенькового дела , М., 1927, 6, 1928, 2, 3, 6, 12; текстильные новостп , М., 1927, 6-7; Шерстяное де.ло , М., 1927, 12: А. Ф., Борьба хлопка и льна, ИТПТ , 2, 1928; Sclineider Н., tbcf d. technische Veranderung d. Leinengarne durch d. Bleichprozess, Dissertation, Leipzig, 1908; Kind W., Das Bleichen d. Pflanzenfasern, 2 Aufl., Wittenberg, 1922; Faserforschung , Leipzig, 1921, p. 12!-138; Textil-Forschung , Dresden, 1919, p. 32-34, 1922, p. 101; Leipziger Monatsschrift fiir Textilindustrie , Leipzig, 1924, p. 61; Technologie der Textilfasern, hrsg. v. R. Herzog, B. 5, T. 2, Berlin, 1927; Г. П. 328034, 328596, 331802, 336637, 332170, 402255, 406505, 409041; 410724. 411543, 435088.458909 и 471103, P.П. 20929; Cob. H. 3024. B. Экарев. КОТРЕЛЯ МЕТОД, см. Электрофильтры. КОУПЕР (правильнее каупер), наиболее употребительный воздухонагреватель (см.), характеризуемый тем, что продукты горения и нагреваемый воздух делают в его насадке, к-рая образует вертикальные каналы, только один оборот, причем первые идут сверху вниз, а второй-снизу вверх. Для возмолшо полного поглощения тепла продуктов горения и нагревания воздуха с возможно малым падением t° необходимо, чтобы насадка К. имела достаточные как поверхность нагрева, так и вес участвующей в теплообмене массы кирпича. Чтобы не было преобладания веса или поверхности нагрева, площадь, занятая кирпичом в поперечном сечении насадки, д. б. равна площади сечения проходов для газа или суммарной площади сечений всех ячеек. Это требование выполняется, если толщина кирпича составляет 0,414 стороны квадратной ячейки, что дает следующие размеры для них (в м.м): Сторона ячейки . . 200 175 150 125 100 75 50 Толщина кирпича . 83 73 i62 52 41 31 21 Лишь Д.ТЯ ячеек со сторонами квадрата в 150 и 125 мм вьшиелейная толщина кирпича применима в действительности; для более мелких ячеек она слишком мала, т.к. кирпич не только в 21, но даже и в 41 мм толщиной не обладает достаточной строительной прочностью в верхних рядах насадки, где он может размягчаться под влиянием высокой t°. Что касается ячейки 200 х 200 мм, то указанная для нее толщина кирпича дает излишнюю массу, не участвующую в теплообмене, т. к. произведенные измерения показали, что толщина активного слоя шамота не превосходит 25 мм, чему соответствует при двустороннем нагреве используемая толщина стен ячейки в 50 мм. Однако в верхних рядах насадки можно с пользой увеличивать толщину стен ячеек до &Ъмм, т. к. здесь глубина проникновения тепла более зкачитель- i на, чем в области умеренных t°, а остающийся неактивным слой кирпича придает ему устойчивость. Воздух, как теплопрозрачное и плохо проводящее тепло тело, нагревается только соприкосновением со стенками кирпича; поэтому, чем выше отношение периметра ячейки к ее поперечному сечению, тем лучше теплообмен; в мелких ячейках теплообмен выше, чем в крупных. Широкие ячейки (обыкновенно 150 х 150 мм) применялись до сих пор только потому, что К. отапливались плохо очищенным газом. Применяя хорошо очищенный газ (не более 0,1 г на 1 м^), теперь насадки делают или с квадратными ячейками не более 100 X 100 мм, заменяя их прямоугольными (200 Х 50 или 150 х 50), или из спец. пустотелых восьмигранных кирпичей с круглыми ячейками диам. 70 мм и квадратной ячейкой со стороной в 50 мм (см. Воздухонагреватели, фиг. 3,),или из круг-.тых кирпичей - с диам. полости в 50 млг и стенками в 25 м.т. Насадка с такими узкими ячейками д. б. рассчитана по допускаемому падению Г кирпича в период нагрева воздуха. Если х-вес кирпича (активный) в насадке, Qff- количество воздуха (при 0° и атмосферном давлении, в м^), проходящее К. в 1 мин.. Т-требуемый нагрев дутья, t-падение t° насадки в 1 минуту, 0,28-теплоемкость шамотного кирпича при средней t° насадки, а 0,313-теплоемкость 1 м^ нагретого воздуха, то: Qeff 0,313 Г = ж . 0,28 f; ж = Qefffj Задаваясь Т и f, можно определять х; поверхность нагрева при узких ячейках всегда выходит достаточной (от 1,5 до 2 м' на 1 м^ дутья, подаваемого в 1 мин., и на каждые 100° нагрева). При 1=Г, Т=100° и Qeff=l, ж = 111,8 кг. Это значит, что при падении Г насадки на 1° в 1 мин. и нагреве за это время 1 м^ дутья на 100° нужно иметь 111,8 г кирпича в насадке. Для современных доменных печей наибольшей производительности (до 1 ООО т в сутки) это требование неосуществимо даже при наибольших размерах К.- 8 м диам. и 30 м высоты насадки-и приходится мириться с падением темп-ры насадки на 120 и даже 180° в час. Для уменьшения температуры дутья в воздухопроводе горячего дутья прибегают к введению в него холодного воздуха в начале нагрева с постепенным сокращением прибавки по мере работы К. на дутье. М. Павлов. .Лит.: см. Воздухонагреватели. КОФЕ, семена кофейного дерева, произрастающего в тропических странах. Промышленное значение имеют два вида кофейного дерева: аравийское-Coffea arabica и либерийское-С. liberica. Наибольшее значение имеет аравийское кофейное дерево, известное во многих разновидностях. С. arabica-дерево вышиной от 5 до 6 ж (в культуре 2-2,5 м), с вечнозелеными блестящими листьями, с мелкими белыми цветами. Плод-костянка, величиною с вишню, в зрелом состоянии красного цвета. Плод покрыт кожистой оболочкой, под к-рой находится сочная, богатая сахаром плодовая мякоть с двумя семенами (бобами), обращенными друг к другу плоскими сторонами. 1 ;алодое семя покрыто роговидной оболоч- кой, называемой пергаментной, или роговой, под к-рой находится тонхя семенная оболочка-серебристая коншца; часто на концах ветвей в плоде развивается лишь одно зерно, другое зерно остается в зачаточном состоянии; в этом случае семя получается круглой формы; из таких зерен - перл-кофе-получают особенно ценный сорт К. С. liberica грубее и сильнее аравийского дерева; его семена крупнее и после жарения дают К. с острым запахом и вкусом. Кофейное дерево размножают семенами; при правильном уходе плантации могут давать уролсай до 100 лет; при хищническом хозяйстве урожаи вследствие истошения почвы через 20--30 лет падают. Взрослое дерево дает в сбор от 1/2 кг (Ява) до 3 кг (Аравия) семян К. Собранные плоды поступают в обработку для отделения семян от плодовой мякоти и обо.точек. Для придания гладкого, красивого вида кофейные зерна полируют во вращаюшихся барабанах с опилками; иногда для придания блеска прибавляют тальк. По цвету различают кофе желтый, зеленый и синий . Для улучшения натурального цвета К., испорченного например* по дмочкой или сыростью, прибегают к искусственной подкраске, для чего применяют свинец, берлинскую лазурь, ультрамарин, индиго, дубильнокислое лселезо, кур-кущ, окись железа и пр. Сорта продажного кофе: м о к к а, и.ли левантийский К.,-.лучший сорт К., получается из Аравии (аравийский К. мокка) и Абиссинии (харарский К. мокка); я в а нс к и й К.-отличается желтым цветом и крупными зернами; менад о-с о-ва Целебес; цейлонский К. (особенно ценится плантаторский цейлонский К.); наиболее плохим среди азиатских сортов является К. с о. Суматры; из вестиндских сортов К. лучшими считаются сорта куба и порто-рико, затем идет сорт ямайка и сан-до ми иго; в Центральной Америке известны сорта-м ексиканский, коста-рика, Гватемала, Никарагуа; в Ю.Америке имеются многочисленные сорта бразильского К. Бразилия занимает первое место по производству К., давая 60% всего мирового количества К.; наи-бо.лее распространенные сорта бразильского К.-сайт о с и рио. Мировое производство К. в 1924/25 г. достигло 20 ООО ООО мешков (по 140-145 англ. фн.). Важнейшая составная часть К.-к о ф е и н (триметилксантин, C8H10N4O2), которого в К. содержится от 0,6 до 2,4% в зависимости от сорта (в среднем 1,0-1,3%). При подлса-ривании бобов К., к-рое ведется в специальных лсарочных барабанах при 180-200°,происходят изменения в составе К. (см. табл. 1). При жарении в кофе образуются вещества, к-рые сообщают лтреному К. характерный ароматный запах; эти вещества обозначаются общим названием к а ф е о л ь. Содержание кафеоля в жареном К., по Эрдману, 0,0557%. В состав кафеоля входят: ва.лерьяновая к-та, фурфуроловый спирт, фурфурол, фенол и азотистое вещество, еще не исследованное, но которое собственно и обладает кофейным запахом. При жарении К. потеря в весе в среднем равна 18%. Табл. 1. - Изменение состава кофе от поджаривания.

К. б.лагодаря содерлсанию в нем кофеина производит возбуждающее действие на центральную нервную систему; поэтому для лиц, страдающих болезнями сердца, готовят К. без кофеина; для удаления кофеина сырой К. пропаривают и затем экстрагируют бензолом, который извлекает кофеин и незначительное ко.личество друг, веществ. После отгонки бензола кофе высушивают и поджаривают. Кофе без кофеина содержит обычно менее 0,2% кофеина. Суррогаты К. представляют собою поджаренные и перемолотые растительные материалы; все эти суррогаты не содержат важнейших составных частей К.-кофеина и кафеоля-и по вкусу только отдаленно напоминают настоящий К. Суррогаты кофе можно разделить по их составу на 5 групп: 1) суррогаты, к-рые содерлсат и н у л и н,- цикорий, одуванчик,земляная груша; 2) суррогаты из богатых сахаром веществ- винные ягоды, цареградские стручки, морковь, свекла ;3) суррогаты из богатых крахмалом веществ - жолуди, ячмень, рожь, овес, пшеница, кукуруза, солод; 4) суррогаты из богатых белками веществ- соя, кофейный горох (Astragalus baeticus), люпины (шведский кофе),семена Cicerarieti-пиш (французский кофе), семена бамии (гом-бо); 5) суррогаты из богатых жиро м веществ-орех обыкновенный (лесной), грецкий и американский (Bertholetia excelsa), миндаль сладкий, земляной орех (Arachis hyiDogaea), финихш (косточки) и другие. При поджаривапии этих материалов имеют место карамелизация сахара (от чего зависит темный цвет настоя) и другие бо.лее сложные пирогенетические реакции. Наиболее важным суррогатом К. является корень цикория (Cichorium intybus), культивируемого в большом количестве (до 60 ООО m сухого корня в год) в Ростовском районе Ярославского округа. Цикорий культивируют как однолетнее растение; в сентябре выкапьшают корни, моют их режут (кроят) на кусочки (к у б и к и) и сушат на лежанках или в плодово-овощных сушилках. Выход сушеного цикория-25% от веса сырого. Сушеный цикорий под^ка-ривают в обжарочных барабанах и размалывают. Цикорный К. служит добавкой как к настоящему кофе, так и ко всем кофейным суррогатам для придания более интенсивной окраски настою из них и для сообщения приятного горьковатого вкуса. Важнейшей составной частью цикория яв.ляет-ея гтулгт (см.), которого со 1,ержится око.ло 18% в сыром корне цикория. Горький вкус цикория зависит от глюкозида-нитибина. При поджаривании цикория образуются вещества, обусловливающие вкус и запах жареного цикория; эти вещества носят название-ц и к о р е о л (0,08-0,1 % в жареном цикории). При жарении сушеный цикорий теряет 25-30% своего веса. Из других видов суррогатов наиболее распространены: желудевый К., ячменный К. и К. из винных ягод. К. из злаков (ячмень, рожь, пшеница, кукуруза) отличается малой экстрактивностью и дает слабый настой при заварке, что объясняется содерлсанием в этих зла1сахгл. обр. нерастворимого крахмала. Проросшие зерна после жарения дают однако более густые по окраске и более экстрактивные напитки, т. к. во время проращивания образуется дгшстаз (см.). Поэтому солод дает л^гаший кофейный продукт, чем ячмень. Прекрасный суррогат К. получается из сои (Soja hispida). Зерна сои (китайские бобы) поджаривают до темнокорич-невого цвета и размалывают в порошок; в смеси с цикорием и другими суррогатами получается кофейный продукт, содерлсащий много жира и белков. Химич. состав суррогатов К. приведен в табл. 2. Табл. 2. -Химический сое между к-рыми вертикально поставлена пластинка, врезающаяся в поверхность дернины и препятствующая К. сдвигаться вбок.  Фиг. 2. Фиг. 3. Спереди лемеха на грядиле укреплен нож; конец грядиля снабжен регулятором для установки упряжного крюка. Этот К. более  Фиг. 4. удобен, наиболее распространен и имеет много вариантов. Общий недостаток его- неустойчивость хода в работе: когда К.встречает кочку и лемех его упирается, он стремится повернуться около носа лемеха, и если тав суррогатов кофе (в %).

Шир 2,7 3,8 3,6 2,2 4,0 50,1 22,7

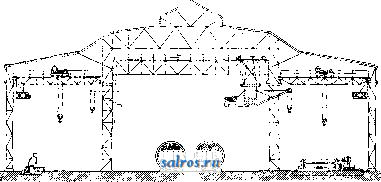

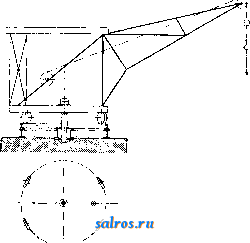

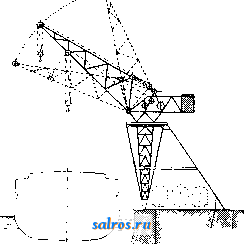

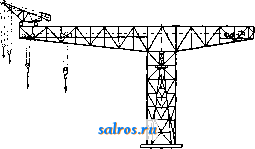

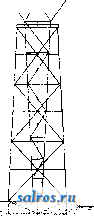

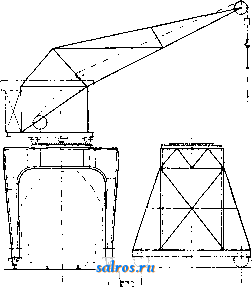

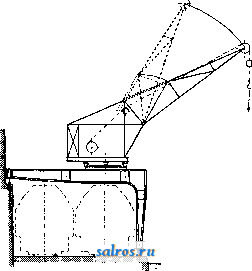

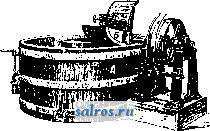

В продаже имеется большое число суррогатов кофе, представляющих смесь различных указанных выше продуктов. Лит.: Церевитинов Ф. В., Кофе, Товароведение, под ред. П. Петрова и Ф. Церевитинова, т. 4, М., 1929; его же. Суррогаты чая и кофе, Москва, 1919; Hartwich С, Die menschlichen Genussmit-tel, Leipzig, 1911; Garvens W., Kaf fee. Kultur, Handel, Bereitung im Produktionsland, Hannover, 1907; G г a f e v., Untersuchungen uber d. Zichorie, Biocbe-misehe Ztschr. , В., 1915. Ф. Церевитинов. КОЧКОРЕЗЫ, орудия для удаления кочек. Из них легкие, одноконные, годны для удаления одиночных кочек, а тяжелые-для сплошных кочкарников. Из одноконных К. распространены две системы: Уварова и Мантейфеля. Первая (фиг. 1) имеет двухлопастный лемех для подрезания кочки по горизонтали и нож, разрезающий кочку по вертикали. Оп снабл^ен оглобельной за-прялжой и деревянными ручками для управления. Недостатки его-расположение ножа сзади носа лемеха, что затрудняет подрезание еще не перерезанной кочки, и оглобельная запряжка, часто не дающая возможности правильно направить кочкорез на середину срезаемой кочки. К. сист. Мантейфеля (фиг. 2) имеет треугольный горизонтальный лемех, состоящий из двух лопастей.  в этот момент его не удержать за ручки и не прилтть к земле, то он выворачивается и кочка не срезается. Для большей устойчивости хода на грядиле кочкореза иногда располагают передвижной груз а (фиг. 3), увеличивающий действие момента веса К. и способствующий уничтол:ению действия выворачивающего момента. Есть попытки присоединения к грядилю К. колес, которые способствуют устойчивости хода (фиг. 4); последняя конструкция еще недостаточно разработана. Лит.: Дебу К. И., Луговые орудия, Петербург. 1912. Б. Криль. КОЭФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ, множитель, на который надо помнолъить произведение эффективных значений напряжения и силы тока в однофазной цепи переменного тока, чтобы получить выражение для электрич. мощности, поглощаемой в этой цепи. При синусоидальном токе К. м. равняется косинусу угла сдвига фаз между напрялсением и силой тока. Этот угол обычно обозначают буквой 9?, и потому К. м. часто называется cos (р. Наибольшее возмолшое значение К. м. равно единице (совпадение фаз). См. Переменные токи. На практике стремятся иметь возможно бо-льший К. м. на линиях передач для того, чтобы при данных мошности и напряжении иметь наименьшую возмол<- НуЮ силу тока. я. Шпильрейн. КОЭФИЦИЕНТ ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ (кпд), отношение мощности, получаемой от какого-либо устройства, к мощности, подводимой к этому устройству. Обозначается обычно буквой т) и выражается в % или в долях единицы; например трансформатор может иметь кпд г] = 9Ъ% или }j=0,95. Кпд называется таюке отдачей. КПД, см. Коэфициент полезного действия. КРАББ-МАШИНА, служит для к р а б-б о в а н и я, или заварки, камвольных шерстяных либо полушерстяных тканей: костюмных, плательных, подкладочных. Эти ткани при последующих операциях-промывке, крашении,-особенно в виде жгута, легко дают заломы, перекосы, усадку, трудно поддающиеся исправлению; во избежание этих недостатков ткани подвергают заварке, т. е. обработке врасправку на К.-м. кипящей водой с последующим охлаждением. Шерстяные волокна при этом становятся пластичными и принимают сообщаемую им форму, к-рую сохраняют и после охлаждения. Обработанные таким образом шерстяные ткани не дают заломов, приобретают некоторый постоянный блеск, неспособны сваливаться, давать усадку, перекосы и др.; одновременно ткани расшлихтовываются, так как обычно этой операции подвергаются ткани в виде суровья. К.-м. состоит из трех деревянных или железных корыт емкостью по 150 л; каждое из них снабжено парой чугунных валов, из которых нижний погружен наполовину в корыто, наполненное водой. Нижний вал приводится в движение при помощи коническ. шестерни, находящейся на конце его оси и в свою очередь соединенной с шестерней главного вала, получающего вращение от трансмиссии; верхний (свободный) вал может передвигаться вверх и вниз в прорезах станины. Увеличение давления на вал достигается при помощи грузов, подвешиваемых к концам рычагов. Краббование производится следующим образом. Суровую ткань после опаливания на палильных машинах накатывают врасправку на железную скалку; к концам ткани пришивают заправочные куски хлопковой ткани, которые предохраняют шерстяную ткань от загрязнения.Ткань со скалки проходит врасправку через ширительные приспособления в первое корыто, наполненное кипящей водой или горячим (от 50 до 60°) слабым раствором мыла или соды, и накатывается на нижний вращающийся вал; при этом верхним валом ткань прижимается (степень нажима влияет на эффект краб-бования). После накатки определенного количества ткани нижний вал продолжает вращаться еще от 5 до 10 минут. Затем ткань перекатывают на нижний вал второго корыта, наполненного кипящей водой. После накатки поступают таким же обра- зом, т.е. дают валу с тканью вращаться еще от 5 до 10 минут; после окончания вращения ткань опять перекатывают на нижний вал третьего корыта, наполненного кипящей или холодной водой, и поступают так же, как и в предыдущих случаях. После окончания краббования в тех случаях, когда последней операцией была обработка горячей водой, ткани дают стойку , т. е. накатывают ее на скалку и дают охладиться на воздухе. К.-м. бывают и более прост, устройства- состоят из одного или двух корыт; машины с одним корытом называются б р е н н б ок а м и (Brennbock). Лит.: Шапошников В., Общая технология волокнистых и красящих веществ, стр. 714-715, Москва-Киев, 1926; Heermann Р., Technologie d. Textilveredelung, 2 Auflage, Berlin, 1926; К о z-1 i к В., Technologie d. Gewebeappretur, p. 117-120, Berlin, 1908. Д. Грибоедов. КРАНЫ подъемные, грузоподъемные машины, слулсащие для подъема и перемещения в горизонтальном направлении штучных и.ли одиночных грузов, чем они гл. обр. и отличаются от конвейеров (см.) и транспортеров, применяемых для перемещения массовых грузов непрерывным потоком. К. состоит из грузоподъемной машины в собственном смысле слова - лебедки, при помощи которой совершается подъем груза, и станин ы,-металлической или деревянной конструкции,-служащей для направле-  Фиг. 1. ния тягового органа (цепи или каната) и для горизонтального перемещения груза. Последнее осуществляется горизонтальным перемещением лебедки (катучие краны, раз-  Фиг. 2. грузочные мосты), всего К. или части его или вращением всего К. или его частей в горизонтальной или вертикальной плоскостях. Перемещения груза и К. совершаются мышечной силой рабочих (ручные К.) или ири помощи механич. двигателей (электрические   Фиг. 3. К., гидравлические, паровые и т. д.). По конструктивному выполнению и способу горизонтального перемещения груза К. разделяются на две большие категории-кату-чие и поворотные К.: в первых горизонтальное перемещение груза осуществляется сложением поступательных горизонтальных перемещений всего К. и частей его (тележки.  У^\/\\\/\\\/Ь.У^ Фиг. 4. кошки), ВО вторых-комбинацией чисто вращательных или поступательных и вращательных движений. К катучимК. принадлежат следующие основные типы. Мостовые К. (фиг. 1), в которьгх весь мост может иметь горизонтальное перемещение, катясь по рельсам, а тележка (кошка) кроме того может горизонтально передвигаться вдоль оси моста. Бла- fcfli й   Фиг. 5. Фиг. 6. годаря большой точности работы, значительной грузоподъемности, а также тому обстоятельству, что этот тип крана не занимает площади пола, он приобрел значительное распространение в крупных механич., мостостроительных, котельных, металлургич. и т. п. з-дах. Неудобством этой системы является невозможность передачи груза за пределы путей К.; этот недостаток устранен в мостовых К. с поворотной тележ- кой (фиг. 2). Снабжая тележку мостовых К. соответственными устройствами, их приспособляют для самых различных специальных целей: для паровозных и вагонных мастерских, для загрузки металлургических печей, обслуживания кузниц и прессовых цехов ИТ. п. Козлов ыеК. (фиг. 3) состоят из неподвижного или катающегося по рельсам П-образного остова (козел), по поперечине к-рого катается тележка с лебедкой. Этот тип по существу являет- i ся мостовым К., у к-рого рельсовый путь проложен на уро-  вне земли. Вынося поперечину за боковые стойки, получают возможность обслуживать краном пространство, лежащее за пределами рельсовых путей; Фир 7 в таком виде этот тип К. часто применяется для обслуливания материальньпс складов под открытым небом. Дальнейшее развитие этого типа представляет разгрузочный мост (фиг. 4). В крупньпс разгрузочных мостах кошка заменяется часто поворотной тележкой или катучим поворотным К. Часто в литейных в помощь мостовым К. устанавлршают консольные К. (фиг. 5), катящиеся по двум рельсам-одному а, слулсащему для воспринятия верти-  Фиг. 8- кальных и горизонтальных усилий, и второму б - только горизонтальных. Иногда же консоль делается поворотной для возможности одновременной работы с мостовым К.; в этом случае однако консольный кран д. б. причислен ко второй категории кранов. Вторая категория К., поворотные К.,может быть разбита на три основньгхтипа: 1) К. с простым вращательным движением несущей конструкцрш; 2) с сложным вращательным движением; 3) с комбинацией вращательного и поступательного движения. Простые поворотные К. разделяются по конструктивному вьшолнению на ряд типов. Теоретически говоря, ими обслуживается лишь одна окружность радиуса, равного вылету К, Наиболее простой конструкцией    Фиг. 9. Фиг. 10. является настенный поворотный К. (фиг. 6); обслуживаемая им часть окружности равна 180°. Для возможности поворо-  Фиг. и. та крана на 360° делают поворотные краны на колонне (фиг. 7), на поворотном круге (фиг. 8) и с поворотной колонной-т. н. К. Фербер-на (фиг. 9). Простейшую форму поворотного К., у к-рого горизонтальное перемещение груза совершается при помощи двух вращательных движений стрелы крана, представляет собой т. наз. д е р р и к-к ран (фиг. 10), у к-рого вращающаяся вокруг горизонтальной стрелы укосина прикреплена к вращающейся вокруг вертикальной оси колонне. Верхний подшипник колонны удерживается двумя наклонными подкосами, укреиленны.ми нижней  Фиг. 12. частью в фундаменте. Далее, упомянутые выше поворотные К. (настенный, на колонне и на поворотном круге) м.б. снабжены подвижной стрелой. К этой же категории К. при-над.лежит К. с поворотной колонной и подвижной стрелой, изображенный на фиг. 11; характерным отличием этого рода кранов от нормальных кранов Ферберна является высокое распо.тожение опорного поворотного круга, укрепленного особыми подкосами. Наиболее совершенной конструкцией К. второй категории являются К., в к-рых горизонтальное перемещение груза совершается комбинацией вращательного и поступательного движений; при этом возмонны три  основные комбинации: 1) остов К. вращается, тележка перемещается горизонта.тьно; 2) весь К. передвигается горизонтально, стрела вращается; 3) остов крана вращается, тележка и весь К. перемещаются горизонтально. Простейшей системой является т. наз. литейный К. (фиг. 12), представляющий собой обыкновенный настенный поворотный К. с горизонтальной стрелой, по Фиг. 13.  К-рой катается грузовая тележка. В тех случаях, когдаверхний подшипник нельзя прикрепить к стене, делают К. с неподвижной (фиг. 13) или вращающейся (фиг. 14) колонной; в этом случае К. из-за своей формы называется обычно молотовид-н ы м, И.ТИ башенным, поворотным К. Иногда К. на поворотном круге снабжают также горизонтальной укосиной, по которой катится тележка. Все описанные выше краны обслуживают кольцевое пространство или кольцевой сектор; при необходимости обслуживания б. или м. продолговатой пло- Фиг. 14. щади делают весь К. передвижным. Простейшая конструкция подвижного поворотного К. изображена на фиг. 15; она является   Фиг. 15. Фиг. 16. не чем иным, как К. на поворотном круге, поставленном на тележку; эти К. делают также с подвижной стрелой. К этой же кате-  Фиг. 17, горни К. принадлежит т. н. велосипедный К, (фиг. 16), представляющий собой настенный кран с вертикальной колонной, прикрепленной внизу к односледной двухосной тележке, а наверху к ролику.  Фиг. 18. опирающемуся на два горизонтальных рельса. Иногда велосипедные К. наподобие ли- тейных снабжают катучей кошкой. Чтобы катучий поворотный К. не отнимал много места и не мешал движению вдоль своего пути, его ставят на рамную ферму-так называемый портал, отчего весь К. получает название портального (фиг. 17). Иногда ири наличии вдоль пути К. подходящих зданий 2-й путь укладывают на высоте, получается полупортальный К. (фиг. 18). К этой же категории кранов относятся консольные поворотные К., разгрузочные мосты с поворотньпд краном вместо кошки, мостовые К. с поворотной тележкой и многочисленные другие комбинированные конструкции кранов. Подробности о конструктивном выполнении К. и их экономил. PI технич. расчете- см. Подъемные машины. л. Павпушков. Лит.: см. Подъемные машины. КРАПЛАК, см. Красящие вещества естественные и Лаки красильные. КРАСИЛЬНЫЕ АППАРАТЫ, красильные машины, аппараты для крашения различных волокнистых материалов. Конструкция К. а. обусловливается рядом обстоятельств, из которых существенное значение имеют: 1) стадия механич. обработки и вид волокнистых материалов-напр. непряденый материал, камвольная (чесальная) лента, нряжа в мотках, крестовых шпулях, початках, навоях, ткани, трикотажное полотно, чулочные изделия, гардины, трянье и др.; 2) характер применяемых для крашения красителей; 3) род встокнистого материала-хлопок, шерсть, шелк (естественный и искусственный и др.); 4) периодичность или непрерывность крашения; 5) ручная или механич. работа. Цель крашения заключается в получении равномерно окрашенных волокнистых материалов при обработке их теми или иными красильными растворами в К. а., что сопряжено с известными затруднениями, т. к. при крашении имеем взаимодействие волокнистого материала-твердой фазы-с водным раствором красителя-жидкой фазой. Поэтому для получения ровной окраски К. а. конструируют т. обр., чтобы обработка волокнистых материалов красильн. растворами была по возможности более интенсивной и равномерной во всех их частях. Достигают этой обработки различными способами: 1) во время крашения волокнистый материал передвигают (перетягивают) возможно тщательнее в ненодвилшом красильном растворе; 2) волокнистый материал остается неподвижным, а красильный раствор находится в движении-ц и р к у л ир у е т; 3) волокнистый материал приводится в движение в циркулирующем красильном растворе. Эти способы м. б. положены в основу классификации К. а. Кроме того К. а. удобно разделить на периодические (ручные и механические) и непрерывные. I. Периодические К. а.- аппараты, в которых крашение волокнистых материалов производят периодически. В этой группе мы встречаемся со всеми перечисленными тремя типами.К. а. 1. Красильные аппараты первого типа строят: а) ручные и б) механические. а) К. а., в к-рых передвижение волокнистого материала при крашении происходит вручную, представляют собою обычно деревянные или металлические (железнью, медные) прямоугольные барки, котлы или чаны. В них окрашивают различные волокнистые материалы в разных стадиях обработки: в виде непряденых волокон, тряпья, пряжи в мотках, тканей, чулочных и готовых изделий. Красильные котлы или ч ан ы. При крашении чаны наполняют красильным раствором, загружают во.токнистый материал, причем нагрев красильного раствора производится при помоши острого пара, глухого пара (змеевик) или же голым огнем. Передвижение волокнистого материала производят вручную при помоши шестов, палок или весел. После окончания крашения волокнистый материал расхолаживают, промывают и вынимают из котла. Ручные красильные барки (фиг. 1). Барки строят разных размеров, обычно 2-4 м длиной и 0,8-1 ж шир., высота их колеблется в зависимости от длины мотков. Ящики .Л. барок строят из дерева, бетона или металла (меди). Они снаблсаются вторым, ложным, дном В, т. е. деревянной или металлической решеткой. Под ложным диом проходит открытая паровая труба Г (для острого пара) или змеевик (для глу- Ii !i !i !!.ii ii ii !J ii !i ii i i ii П!! ii iMMniiiiiiiiilMiliiiilJMMMi ij Ii !l il j; i; I II I I !i ! Ii I I !l ! II i! il ! ! !l -l l tJ и 0 U -j I- и и и и ь !i[ MMi... I; li I i; 1; li i I I i I !l ., и и L Фиг. 1. Х0ГО пара). В дне имеется отверстие для спуска красильного раствора, закрываемое пробкой. В барках преимущественно окрашивают пряя<у в мотках. С этой целью ее завешивают на деревянные, металлические (железные) или стеклянные палки Б по нескольку мотков на палку. Барку наполняют красильным растаором; палки с пряжей кладут поперек барки; пряжа погружается в красильный раствор целиком и.ти на 1/2-7з своей длины. При крашении сернистыми или кубовыми красителями применяют железные палки формы \ J и пряжа, во избежание окисления лейкосоединений красителей, находится под уровнем красильного раствора. Палок обычно берут столько, что если их сдвршуть к одному концу барки, то они займут /3 ее длины. Для получения ровной окраски во время крашения пряжу перетягивают, т. е. поднимают палку с мотками, продевают внутрь мотка другую палку и при помощи ее поднимают нижнюю часть мотка кверху, а первую палку вынимают. Операцию перетягивания пряжи повторяют несколько раз. Отношение количества красильного раствора к весу ох-сраши-ваемого сухого волокнистого материала, так называемая длина в а н н ы, в этих красильных аппаратах колеблется от 20 :1 до 30 : 1. В слгаае ххрашения естественного или искусственного шелхса применяхотся стеклянные палки во избежание разрыва отдельных нитей из-за неровной поверхности деревянных палок. Для предупреждения же всплывания мотков шелхса во время крашения на нижшхе концы мотков кладут стеклянные палктх. После Хграшения шелка для удаления избхлтка краси.тьного раствора мотки снимают с палок и отжимают при помощи пары резиновых вальцов, расположенных на конце барки. Эти барки применяются для к;рашения хлопх-совой, льняной и шерстяной пряжи, а так лее естественного и ххскусственного шелхча в мотках. Для кра-шеххия нрименяются кислотные, хромировочные, протравные, основные, субстантивные, сернистые и х^убовые х-срасите.лн. Для крашения тонких шелковых тхсаней ручные красильные барки снабжают передвижным вращающимся деревянххым баранчиком, служащим для перетягивания вручную шелковой ткани в виде жгута. б) Крашение в ручных барках и котлах представляет трудную и дорогую операцию из-за применения ручного труда; поэтому ее замепяют крашенг-хем в К. а., снабженных приспособлениями д.тя механичесхо-г о перетягивания волохсххистьхх материалов. В зависимости от того, в какой стадихх механич. обработки окрахпивают волокнистый материал, приспособления для перетягивания бывают разные: вращающиеся перфорированные барабаны, лопасти, валы, рифленые ролики, крестовины, баранчики и др. Каждый К. а. снабжен водопроводной и паровой трубами и отводххой трубой для стока отработанного красильного раствора. Среди К. а. для крашения н е и р я д е-н ы X в о л о к о н, ч у л о ч н ы X и 3 д ел и i i и тряпья наибо.чее распростра-ххеххьх: овальный К. а. с лопастями и К. а. с вращающимся барабаном. Овальный К', а. с лопастями (фиг. 2) представляет овальный деревянный чан .1, где волокнистый материал передвихается при помо-хци деревянных перфорированных вращаю-  Фпг. 2. щихся лопастей Б, приводимых в движение от привода В; лопасти при вращении прижимают окрашиваемых! волох^нххстый материал I-CO дну чана, а затем передвигают его в направленхххг своего вращения. Этот К. а. применяют для крашенх^я трягхья, чулок и непряденого хлопхса главн. образ, субстантивными красите.11ями. К. а. с в р а-щахощимся барабаном представ- 1 ... 14 15 16 17 18 19 20 ... 49 |

|

© 2007 SALROS.RU

ПромСтройМат |