|

|

|

|

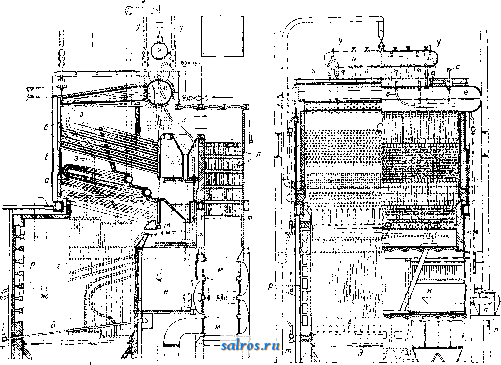

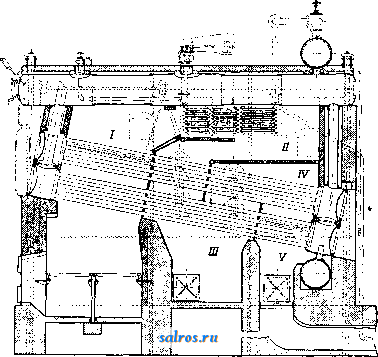

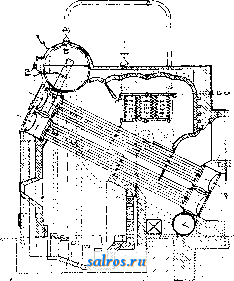

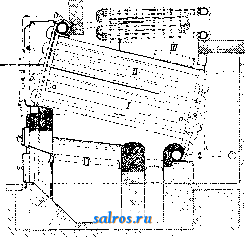

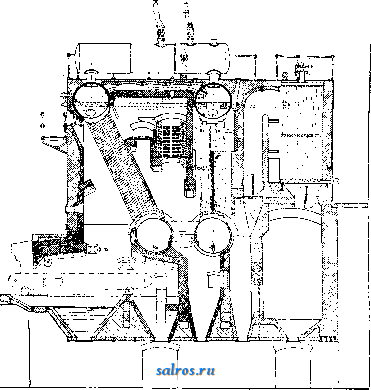

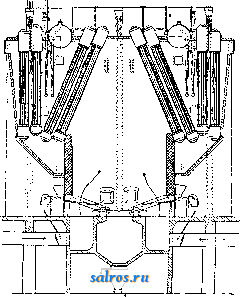

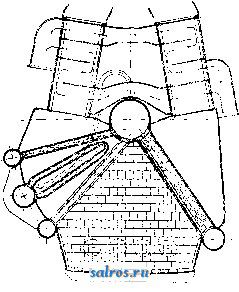

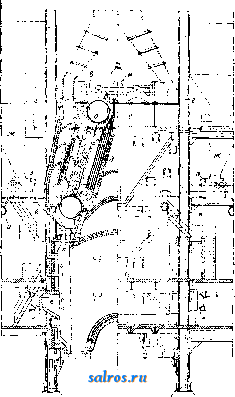

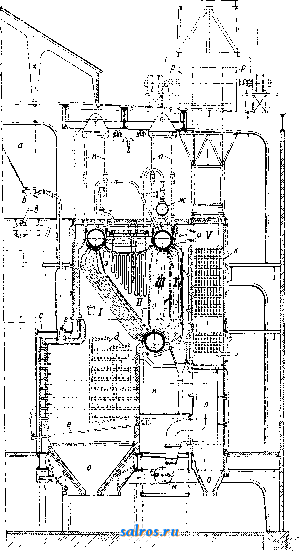

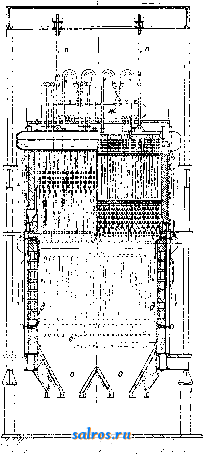

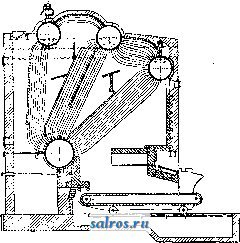

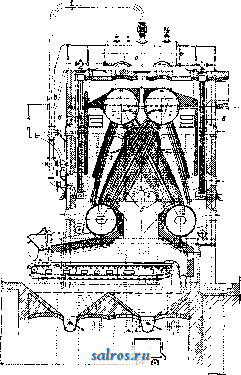

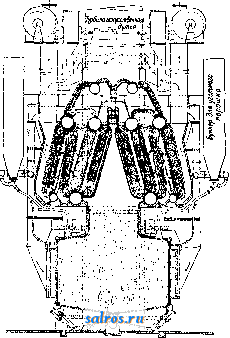

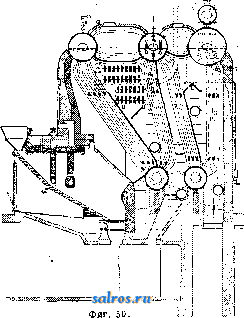

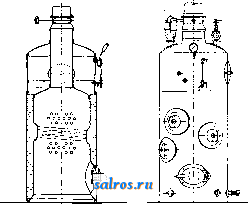

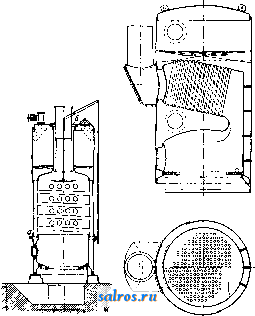

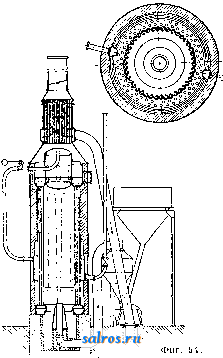

1 ... 9 10 11 12 13 14 15 ... 49 уу к стальной конструкции (каркас) .несущей на себе и все остальные части установки. Обмуровка располагается на балках, прикрепляемых к общему каркасу, причем особое внимание уделяют возможности свободного и независимого расщирения ее отдельных частей; своды топочной камеры часто делают из кирпичей специальной формы, нительно, а отливкой--требует весьма высокосортного материала, 2) точно так же затруднительно изготовление карманов для присоединения стояков к барабанам и 3) объем водяного пространства меньше, чем в двухкамерных К. п., вследствие чего секциональные котлы более чувствительны к колебаниям нагрузки. Так как, вообще говоря.  Фиг. .37. подвешиваемых к изогнутым соответственным образом стальным балкам. Золоудаление совершается исключительно из зольных воронок (через нижнюю часть их) конвейерами, отвозкой в вагонетках или гидравлически. Преимуществами секциональных К. п. помимо обнщх достоинств двухкамерных котлов являются: 1) эластичность соединения барабана с трубчатым пучком благодаря длинным соединительным трубам небольшого (102 жм.) диаметр а; 2) легкость замены поврежденной секции по сравнению с заменой целой камеры; 3) возможность массового производства стандарти-. зованных секций; 4) ограниченность размеров секции и возможность получения пара высоких давлений; 5)возможность (особенно в котлах морского типа) создания крупных единиц (до 2 ООО и выше); 6) возможность свободного расширения отдельных секций и как следствие- меньшие темп-рные напряжения в секциях и трубках; 7) возможность уменьшения вчетверо количества лючков. Недостатки секциональных котлов г. о. следующие: 1) изготовление секций прессованием довольно затруд-  достоинства секциональных К. п.,с избытком уравновешивают их недостатки, котлы эти пользуются широким распространением в промышленности и на силовых станциях, начиная со средних и кончая наиболее крупными установками. Батарейные горизонтальн о-в о-дотрубные К. п. (системы Шухова) состоят из отдельных батарей (фиг. 39), в состав каждой из к-рых входят: 2 иучка по 28 кипятильных трубок (диам. 76/70жж), вваль-цованных в днища четырех коллекторов цилиндрич. формы, и верхний водяной и па-росборный барабан диам. 640 мм и соответствующей длины. Коллекторы соединены между собой при помощи особых карманов, а с барабаном-водяной и паровой трубами; водяная труба-общая для обоих коллекторов, паровые же--обособлены. Необходимую поверхность нагрева получают, варьируя длину кипятильн. трубок от 4 до 7 ж (поверхность нагрева одно- и двухколлекторной батареи 20 4-40ле2, четырехколлекторной- 40-1-76 м^) и число отдельных батарей. Батареи соединены поперечным паросборником. Кроме описанного типа К. п. системы Шухова строят еще с поперечным барабаном (по типу морских К. п. Бабкока и Вилькокса) и более крутым наклоном трубок (фиг. 40); б.лагодаря лучшей циркуляции этот послед- НИИ тип допускает большую форсировку топки. К достоинствам К. п. сист. Шухова относятся; 1) уменьшение числа люков до одного на коллектор (т. е. на 28 кипятильных трубок), 2) небольшой вес отдельных частей, 3) применение исключительно цилиндрических элементов сравнительно малого размера. При постройке К.п.этой системы для высоких давлений большие люки коллекторов могут однако оказаться слабым местом всей конструкции, равно как и карманы для соединения коллекторов между собой. Особьш типом являются горизонтально-водотрубные бескамерные К. п., к-рые характеризуются тем, что кипятильные трубки соединяются попарно особыми коленами и так. образом они включены не параллельно, как в К. п. других типов, а последовательно, т. е. вода и смесь воды с паром протекают последовательно все трубки одной секции, начиная снизу и доверху. Значительное сопротивление движению воды, представляемое секцией в виду как большой обшей длины трубки, так и многочисленных колен, делает циркуляцию воды в К.п. этого типа настолько медленной, что сколько-нибудь значительное форсирование их представляется невозможным. К котлам этого типа относятся К. п. системы Бельвилля (см. Бельвилля котел), Бютнера, Рутса. К. п. системы Б ю т-нера изображен на фиг. 41; он представляет собой промежуточное звено меледу бескамерными и камерными котлами в том отношении, что коробки а, соединяющие концы двух смежных труб, соединяются между собой при помощи особых колен б, служащих одновременно крышками лючков. Т. о. пар и вода циркулируют между отдельными коробками и общая схема циркуляции приближается к таковой секционального котла. К. п. этой системы имеют минимальный водяной и паровой объемы, что делает их сравнительно безопасными на случай взрыва; верхняя часть трубчатого пучка занята паром, но несмотря на это пар получается настолько влалшый, что бывает необходимо устанавливать перегреватель. К. п. системы Бютнера строятся малых размеров (5-120) и не получили сколько-нибудь значительного распространения. 2. Вертикально-водотрубные К. п. состоят из 2 или более барабанов, соединенных пучками прямых или изогнутых кипятильных трубок, расположенных вертикально или под б. или м. большим наклоном к горизонту. Путем комбинации различного числа барабанов с различными спо- собами расположения кипятильных трубок было создано большое число систем К. п. этого типа, которые зачастую разнятся меж-  Фиг. 39. ду собой лишь несущественными деталями. Двумя основными деталями этих К. п. являются барабаны и трубки. Барабаны делаются в большинстве случаев цилиндрической  Фиг. 40. формы; однако при применении прямых кипятильных трубок для удобства и надежно^ сти соединения их с барабаном последний 855611 снабжают плоскими или ступенчатыми плитами (плиты Гарбе) на его цилиндрической поверхности с целью создать удобный для развальцовки перпендикулярный ввод трубки в трубную доску. Применение таких плит однако уменьшает прочность барабанаиобыкновенно заставляет делать один лишний продольный заклепочный шов; равным образом этот способ совершенно неприменим при цельнокованых барабанах. Обычно стремятся достигнуть удобного для развальцовки  Фиг. 41. ввода трубки в барабан, изгибая конец ее т. о., чтобы ось трубки становилась нормальной к поверхности барабана. Применение прямых кипятильных трубок значительно облегчает изготовление котла, осмотр и очистку их внутренней поверхности, а также замену пришедших в негодность, но крупными недостатками их, заставившими большинство з-дов отказаться от их применения, являются необходимость применения особых плит и значительная жесткость всего трубного пучка, не даюшая возможности трубкам независимо расширяться. Оба последних недостатка уничтожаются применением изогнутых трубок, которые кроме того позволяют делать глубину трубного пучка более значительной, не увеличивая одновременно диаметра барабана. Кривизну трубок обычно делают не больше, чем это необходимо для правильного ввода в барабан; лишь в морских К. п. применяются сильно изогнутые трубки. Главным преимуществом вертикально-водотрубных К. п. в термическом отношении является большая скорость циркуляции в них, обусловленная двоякого рода причинами: 1) увеличением разности давлений на концах трубы вследствиебо-ть-шей высоты столбов воды в нисходящих и смеси пара с водой в восходящих трубках и 2) уменьшением сопротивления циркуляционного цикла вследствие того, что все трубки оканчиваются непосредственно полным сечением в барабанах и не имеют резких изменений направления потока. Усиленная циркуляция позволяет сильнее форсировать напряжение поверхности нагрева, уменьшает Г-ные напряжения вследствие более быстрого выравнивания Г в разных частях котла и препятствует отложению на стенках грязи и накипи (котельного камня). Однако такая циркуляция является причиной сильного бурления воды в верхнем барабане, вследствие чего пар уносит с собой значительное число водяных капелек; помимо большой влажности пара и сильных колебаний *° перегрева это явление нежелательно еще потому, что содержащиеся в котельной воде примеси отлагаются на стенках паропровода и трубок перегревателя и удалить их оттуда бывает почти невозможно. Поэтому главное внимание при конструировании обращается на создание для воды и пара отдельных путей, а также такого циркуляционного цикла, при котором оса-лодение котельного камня происходит в наиболее холодных частях котла с спокойным течением воды, и т. обр. в трубки попадает лишь более чистая вода. Абсолютные значения скорости воды в трубках меняются в пределах 1,54-2,5 м/ск при напряжении поверхности нагрева первых рядов * трубок 100 0004-400 000 Са1/м^ ч.; скорость смеси пара с водой в этих же условиях возрастает от 4 до 16 м/ск, при одновременном понижении содержания воды в смеси с 40 до 10% (объемных). Вертикальное расположение трубок затрудняет отложение на их наружной поверхности золы. Дальнейшим преимуществом вертикально-водотрубных К. п. является возможность создания больших топочных камер с широким развитием экранной поверхности; кроме того котлы эти допускают создание крупных единиц (К. п. в East River Station с 4 212 м^ поверхности нагрева являются в настоящее время наибольшими К. п. в мире). Конструктивным преимуществом этой системы К. п. является возможность избежать применения плоских стенок, а также отсутствие большого количества лючков. К числу достоинств относится также удобство комбинирования и распределения поверхности нагрева, облегчающее органическ. соединение в одно целое котла и перегревателя; кроме того эти К. п. допускают наилучшее использование площади пола котельной. К. п. системы Гарбе представляют собой в простейшем случае два барабана, соединенные пучком прямых трубок; в виду недостаточно надежной циркуляции в котлах этого типа для более крупных единиц ставят четыре барабана, соединенных двумя пучками трубок (фиг. 42), из которых передний-слегка наклонный, а задний-вертикальный. Передний пучок слулшт г.тавн. образом для восходящего тока смеси воды с паром, задний-для нисходящего тока воды. Верхние и пиление барабаны соединяют между собой штуцерами, но в виду жесткости этого способа соединения в последнее время штуцера заменяют рядом изогнутых трубок. Отбор пара производится из небольшого паросборника. Перегреватель помещают между передней и задней половинами поверхности нагрева котла. Тонки применяют исключительно механические-цепные решетки, ступенчатые решетки, топки для жидкого или пылевидного топлива. Топочные газы поднимаются вдоль переднего пучка трубок, затем проходят через перегреватель книзу, снова поднимаются кверху, омьгеая передние ряды трубок заднего пучка, и затем спускаются вдоль задних рядов вниз, после чего уходят непосредственно в боров или обогревают экономайзер. Темп-ра перегрева регулируется примешиванием влажного пара, а степень подогрева питательной воды-друь1Я за- ми большую или меньшую часть газов непосредственно в боров. Верхние барабаны опираются на продольные балки, передающие вес всего К. п. через вертикальные стойки на фундамент; нижние барабаны подвешены к верхним на трубных пучках. Питание производят в верхний задний барабан; там же наблюдают за положением уровня воды, так как уровень в переднем барабане во время работы К. п. бывает значительно выше, чем в заднем. Продувку производят из обоих нил:-ннх барабанов. Золоудаление, как и во всех описанных ниже крупных К. п., производится из зольных воронок в тележки, транспортером или гидравлически. Очистка трубок снаружи не столь затруднительна, как в других типах вертикально-водотрубных К. п.,вследствие имеющихся между каждьгми двумя поперечнылга рядами трубок более широких промежутков; очистка трубок от котельного камня производится изнутри барабанов механическими банниками с гибким валом. Замена перегоревших трубок совершается без больших затруднений благодаря особому устройству плит Гарбе. Теоретическим недостатком котлов Гарбе является ненадежность циркуляции, обусловленная главн. обр. отсутствием строго разделенных путей для пара и воды, а также жесткость трубного пучка; конструктивным же-трудность производства плит Гарбе, невозможность применения цельнокованых барабанов. К. и. сист. Вудсона (Woodson) по идее совершенно аналогичны котлам Гарбе, конструктивно они отличаются только формой трубных досок, к-рые у первых плоские, а у Гарбе ступенчатые; кроме того Вудсон строит как четырехбарабанные, так и шестиба-рабанные К. п., отличающиеся лишь прибавлением двух барабанов, связанных между собой трубным пучком, а с остальньгии барабанами-рядом изогнутых трубок; последняя секция почти не принимает участия в парообразовании и д. б. рассматриваема скорее как первая секция экономайзера. Оригинальной конструкцией вертикально-водотрубных К. п. с прямыми трубками является батарейный котел системы Б и г ел о у (Bigelow), изображенный на фиг. 43. Этот К. п. обнаруживает нек-рую аналогию с котлом системы Шухова: каждая секция включает в себя четыре батареи, составленные из двух коротких цилиндрич. барабанов-коллекторов, соединенных пучком из 21 кипятильной трубки. Батареи соединены по  Фиг. 42. две короткими трубками, ввальцованньпми в соседние коллекторы; оба внутренние верхние коллектора соединены помощью длинных изогнутых трубок с водяньпм и паровым пространствами барабана, нижние коллекторы соединены между собой короткими трубками. Задние ряды трубок отгорожены шамотными перегородками от непосредственного воздействия горячих топочных газов. Циркуляция совершается внутри каждой батареи, причем вода опускается по задним и поднимается по передним трубкам пучка, и кроме того во всем К. п. как целом происходит также циркуляционный ток, вследствие того что в задних батареях сильнее нисходящий ток, а в передних-восходящий. К. п. этой системы об.тадают достаточной свободой расширения отдельных батарей; очистка и смена трубок легко возможны через лаз, находящийся в верхнем коллекторе. Отрицательной особенностью этой системы является значительное число питательных клапанов (по одному на секцию из 4 батарей; питание-в верхний задний коллектор) и продувочных кранов (по 2 на секцию из 4 батарей; продувка-из нижних коллекторов каждой пары батарей отдельно). К. п. сист. Бигелоу выполнены с поверхностью нагрева до 1 500 и дают пара 25-35 кг/м^ ч. Одним из типов К. п. с пря-мьпии кипятильными трубками, получившим значительное распространение, в особенности в судовых установках, является котел  Фиг. 4 3. Я р р О у (Yarrow). В первоначальном виде он состоял из одного парового коллектора, соединенного двумя трубчатыми пучками с двумя водяными коллекторами, причем трубки составляют угол 60-45° с горизонталью. В последнее время для удобства присоеди-  Фиг. 44. нения перегревателя один из пучков разбивается на два (фиг. 44), вследствие чего число водяных коллекторов увеличивается на один. Прежде части коллекторов, служащие для укрепления в них трубок, дела- ли для удобства ввальцовывания трубок менее выпуклыми; теперь эта система оставлена и коллекторы делают внутри кругового сечения, утолщая их стенки в местах крепления трубок. Как паровой, так и водяной коллекторы и барабан перегревателя делают цельноковаными. Циркуляция совершается внутри отдельных трубных пучков.  Фиг. 45. Топки снабжаются колосниковыми решетками или же приспособлены для сжигания нефти или пылевидного топлива. Топочные газы проходят через оба пучка кипятильных трубок в перпендикулярном к трубкам направлении, омывают трубки воздушного подогревателя и уходят в дымовую трубу. К. п. этой системы характеризуются зна-чительньпй развитием экранной поверхности и допускают создание топочных камер больших размеров. Несмотря на краткость пути топочных газов в трубном пучке, кпд этих К. п. довольно высок (по опытам Английского адмиралтейства 0,76--0,84). Кроме двухбарабанных вертикально-водотрубных К. п. с прямыми трубками (типа Гарбе) существуют двухбарабанные котлы с изогнутыми трубками (типов Борзига, Ви-нанда, Ладда). К. п. этой системы состоит из двух горизонтальных барабанов, соединенных изогнутыми по концам трубками, раз-деленньпйи на два (у европ. конструкций) или на три (у американских) отдельных пучка; иногда трубки изгибают не только на концах, но и посредине-с целью созда- ния между и^гаками свободного пространства, достаточного для помещения перегревателя. Преимуществом этих котлов по сравнению с К. п. типа Гарбе является простая цилинд-рическ. форма барабанов, ббльшая эластичность трубчатого пучка и возможность значительно увеличить поверхность нагрева.  топку сжатым воздухом из коллектора и по трубке к через горелку л. Топочные газы поднимаются вдоль переднего пучка, затем опускаются вдоль среднего и снова поднимаются вдоль заднего. Пар из верхних барабанов поднимается по трубкам в паросборник м. Питание производится через заднюю часть нижнего барабана в особый жолоб; осаждающийся в последнем осадок удаляется продувкой и таким образом не попадает в котел. Зола из зольных воронок спускается непосредственно в вагоны. Трехбарабанные вертикально-водотрубные паровые котлы (сист. Стирлинга и производные от нее) состоят из двух верхних и одного нижнего барабана, соединенных пучками  Фиг. 46. приходящуюся на 1 ж длины барабана данного диаметра. На фиг. 45 изображена установка К. п. сист. Ладда (Ladd) в 2 460 па заводской централи з-дов Форда в Детройте. Котел а подвешен за верхний барабан через посредство шарнирньЕх подвесок б к балкам в, опирающимся на стальные колонны г каркаса котельного здания. Трубки перегревателя д помещаются между кипятильными трубками первого пучка. Топка устроена для сжигания газа в горелках е или пылевидного топлива, подаваемого из бункера ж распределителем з и вдуваемого в кипятильных трубок (фиг. 46). Трехбарабанные паровые котлы с одним верхним и двумя нижними барабанами с изогнутыми трубками (системы Торникрофта, Уайт-Форстера, Шульца и т. д.) применяются исключительно в судовых установках. Между передними и задними пучками помещается обыкновенно перегреватель; задний иучок часто разбивают на две секции, отделенные шамотной перегородкой, с целью удлинить путь газов. Благодаря разделению путей пара и воды в паровых котлах этого типа поддерживается всегда весьма оживленная циркуляция, а именно: восходящие токи имеются в переднем и первой половине заднего пучка, нисходящие-во второй половине заднего пучка. Пар собирается обьгано в особом паросборнике, соеднен-  Фиг. 47, ном с задним барабаном рядом изогнутых трубок. Топки этих К. п. снабжаются механич. рещетками-цепными или ступенчатьвми, горелками для сжигания пылеобразного топлива или отапливаются газом. Топочные газы обтекают первый пучок, затем проходят через перегреватель, омывают последовательно обе секции заднего пучка и затем отдают свое тепло в экономайзере и воздушном подогревателе. Значительные свободные пространства между передним и задним пучками позволяют придать перегревателю достаточно большую поверхность нагрева. Питание производится в верхний задний барабан, откуда холодная вода опускается в нижний барабан, прогреваясь по пути и выделяя ббльшую часть котельного камня, который собирается в нижнем барабане и удаляется из него продувкой. К. п. подвешивают за оба верхние барабана при посредстве тяг и шарнирных соединений к стальному остову здания котельной. Этот способ укрепления К, п. в соединении с криволинейным. очертанием кипятильн, трубок уменьшает до минимума опасность возникновения Г-ных напряжений в отдельных частях котла. Система трехбарабанных К. п. является в настоящее время одной из самых совершенных конструкций для крупных установок до 3 500 поверхности нагрева в единице (для поверхностей нагрева> 2 ООО обьгано ставят двойные котлы с общим паросборником) в виду надежности циркуляции, эластичности всей конструкции, статич. определимости системы, а также незначительного числа барабанов, являющихся одной из самых дорогих частей всего котла. Четырехбарабанные верти-ка л ь н о-в одотрубные К, п, делаются трех основных типов: с тремя верхними и одним нижним барабаном, с двумя верхними и двумя нижними барабанами с V-образными трубными пучками и с тем же расположением барабанов, но с пересекающимися пучками трубок, Четырехбарабанный котел первого типа (фиг, 47, сист. К о н е л-л и) представляет собой в сущности разви- тие трехбарабанного типа с полньпл расщеплением заднего пучка на два. Схема циркуляции у этого парового котла та же, что и у трехбарабанного; недостатком его является наличие четвертого барабана, удорожающего без нужды всю конструкцию, В К. п, этого типа с двумя верхними и двумя нижними барабанами все четыре барабана соединены тремя пучками наклонных трубок, причем два передних соединяют первый нижний барабан с двумя верхними, а третий-верхний и нижний задние барабаны. Питание производится в верхний задний барабан в особый жолоб, откуда вода опускается по заднему ряду трубок в задний нижний барабан, затем поднимается из него но передним трубкам заднего пучка в верхний задний барабан, нисходящим потоком спускается из него в передний нижний барабан и поднимается в виде смеси пара с водой по первому пучку трубок в верхний передний барабан. Оба верхних барабана соединены изогнутыми трубками, образующими отдельные пути для пара и воды. Перегреватель помещается между первым и вторым пучком, экономайзер-после третьего пучка, Четырехбарабанный К, п, с перекрестными трубками изображен на фиг, 48 (системы Буркгарта, аналогичные англ. К, п, сист. Гауторна);  Фиг. 48. здесь каждый верхний барабан соединен с обоими нижними:с накрестлежащим - широким пучком трубок, а с нижележащим- узким вспомогательным пучком. Циркуляция, довольно энергичная, совершается путем образования нисходящих токов в обоих крайних пучках а и восходящих-в пере- крещивающихся пучках б; таким образом вода последовательно переходит из одного верхнего барабана в другой через соответст-  Фиг. 49. венный нижний барабан. Устройство топки не отличается от котлов Ярроу, хотя малое расстояние между нижними барабанами не столь удобно для образования топочных камер сколько-нибудь значительных размеров . Топочные газы поднимаются между трубками обоих средних пучков, причем они подвергаются сильному перемешиванию в месте пересечения трубок, затем опускаются вниз по нарулшым пучкам и уходят в боров, омывая по пути экономайзеры в, расположенные по внутренней стороне стенок обмуровки. Перегреватель занимает особую камеру в средней части К, п., лишенную кипятильных трубок, причем топочные газы отводятся к нему непосредственно из топки через ряд окошек г. Для сбора пара оба верхних барабана соединены штуцерами с сухопарником д. К числу достоинств этого типа парового котла относится надежность циркуляции, позволяюшая сильную форсировку; основными недостатками являются невозможность устройства больших топочных камер, малая экранная поверхность нагрева, трудность органическ. слияния котла и перегревателя водно целое, а также затруднительность очистки внешней стороны трубок в местах их пересечений. Наибольший из построенных до сих пор К. п., в East River Station в Нью-Йорке (фиг. 49), представляет собой сдвоенный четырехбарабанпый К. п. с двумя верхнилш и двумя нижними барабанами и приблизительно параллельными пучками трубок. Перегреватель помещается между трубками первого пучка. Характерно чрезвычайно сильное развитие экранной поверхности,-все стенки топочной камеры, топо- чные своды и стенки горловины топочной камеры покрыты кипятильными трубками, частью соедхгаяющимися непосредственно с нижними передними барабанами, частью кончающимися в особых коллекторах. Вода в эти трубки поступает снизу из нижних коллекторов, причем до трубок передних стенок топочной камеры она проходит по трубкам охлаждающей решетки. Ниже приведены некоторые данные этого К. п.: полная поверхность нагрева 4 212 (в том числе поверхность нагрева кипятильных трубок свода и горловины топочной камеры 84 м^, передней и задней стенок 80,7 м^, обеих боковых стенок 341 м^, охлаждающей решетки 122 м^; так. обр. экранная поверхность нагрева, не принимая в расчет первого ряда трубок самого котла, составляет 14,9% общей поверхности нагрева); поверхность нагрева перегревателя 1 290 м^, экономайзера 1 420 и воздушного подогревателя 7 670 2; рабочее давление 30 atm, пробное 52,7 atm; гарантированная часовая производительность 363 ООО кг, т. е. напряжение поверхности нагрева достигает 86,5 кг/м^ час (во время приемных испытаний была достигнута часовая паропроизводительность одного котла до 563 500 кг, т. е. напряжение поверхности нагрева в 133,8 кг/м^ ч.). Для современных тенденций котлостроения в этом паровом котле характерны высокое развитие экранной поверхности нагрева, позволяющее достигнуть столь напряженного парообразования, и громадная поверхность воздушного перегревателя (в 1,85 раза больше поверхности нагрева котла), обусловливаю- щаявысокую<° ~.........-...... - воздуха и пла- /у' мени, а следо- il  вательно благоприятные предпосылки к использованию экранной поверхности нагрева. Пятибарабанные вертикально-водотрубные К. п. (основной тип Стирлинга) состоят из трех верхних и двух нижних барабанов, соединенных зигзагообразно пучками трубок (фиг. 50). Циркуляция в К. п. этого типа совершается по зигзагообразному пути от верхнего заднего барабана к верхнему переднему; кроме того вследствие соединения обоих нижних  Фиг. 51. барабанов между собой возможно еще образование вторичного цикла - восходящего во втором и нисходящего в третьем пучке трубок. Эти К. п. не имеют никаких преимуществ в сравнении с трех- и четырехба-рабанными типами, недостатком же их является усложнение и удорожание всей конструкции, которое вызывается главным образом увеличением числа барабанов.  Фиг. 52. Фиг. 53. 3. Вертикальные К. п. с кипятильными трубками представляют собой обыкновенные вертикальные котлы, в топке к-рых расположен ряд кипятильных трубок малого диаметра (до 102 мм). Часто применяемые на практике типы таких К. п. изображены на фиг. 51 и 52; в стенках цилиндрич. топки завальцовано несколько рядов слегка наклонных перекрещивающихся трубок; для возможности их очистки изнутри и смены в наружном барабане сделан ряд лючков (фиг. 51) или же он сделан разъемным у а и б (фиг. 52). Более совершенный тип вертикального К. п. изображен на фиг. 53; тут тонка располагается в огневой коробке своеобразной формы, к-рая сообщается в задней части с трубной камерой цилиндрич. формы. Топочные газы, выходя из топки, омывают кипятильные трубки и уходят в дымовую трубу. Особым преимуществом этого типа (сходного по основной идее с типом Кокрапа) является значительное паровое пространство и возможность получить доступ как к верхней, так и к нижней трубным доскам через обыкновенные лазы. Вертикальные К. п. первого типа строят с поверхностью нагрева 5-i-40 м^, второго 8-i-lOO м^, рабочее давление обычно не превышает 8-10aim. Достоинства их - незначительная занимаемая площадь и дешевизна всей установки; главные недостатки-трудность очистки кипятильных трубок снаружи и низкий термический кпд. Котлы этой системы применяются в тех же случаях, что и обыкновенные вертикальные К. п. (см. выше). К вертикальньпл К. п. примыкает К. п. системы Беттингтона, являющийся одной из первых конструкций, специально приспособленных для сжигания пылевидного топлива. Он состоит из верхнего барабана (фиг. 54), соединенного с нижним кольцевидным коллектором несколькими концентричными рядами прямых кипятильных трубок. Кипятильные трубки внутреннего ряда покрыты фасонными шамотньпди кирпичами, образующими на протяжении верхней части трубок преграду для движения дымовых газов. Смесь угольной пыли с воздухом вдувается вертикальной форсункой снизу вверх в топочную камеру, образуемую кипятильными трубками и днищем верхнего барабана. Пламя поворачивает у днища верхнего барабана книзу, в виде шляпки гриба, и у нижн. конца кипятильных трубок поступает во второй дьвмоход, причем идущая вниз струя пламени обволакивает восходящий из форсунки столб пламени со всех сторон. Благодаря такому направлению факела струя пламени, вытекающая из форсунки, непрерывно прогревается, и угольные частицы в случае затухания немедленно вновь воспламеняются. Восходящий стер-факела имеет t° более высокую, чем обьшный факел без грибообразной газовой завесы, благодаря чему оказывается достаточным более грубый размол топлива, а огнеупорная футеровка не подвергается действию чрезмерно высоких t°. К. п. системы Беттингтона можно отапливать также нефтью и газом. По выходе из топочного пространства топочные газы обогревают кольцеобразный пароперегреватель и уходят в дымовую трубу, омывая наружные ряды кипятильных трубок. III. Арматура К. п.-совокупность приборов, к-рые необходимы для его правильной и безопасной эксплоатации. Количество, способ установки и размеры арматуры определены Правилами НКТ по устройству, установке и освидетельствованию паров, котлов. Для наблюдения за упругостью вырабатываемого в К. п. пара на каждом из К. п. должен быть установлен маномешр (см.)-Манометры легко портятся, если их пружи-  на приходит в непосредственное соприкосновение с паром, поэтому их присоединяют не непосредственно к К. п., а к особому сифону, в котором собирается конденсат, закрывающий доступ пара к пружине. В простейшем случае сифон представляет собой изогнутую трубку; более совершенная конструкция, допускающая продувку без удаления содержащейся в сифоне воды, изображена на фиг. 55. Для предотвращения опасного для К. п. повышения давления в нем ставят предохранительные клапаны, представляющие собой обыкновенные клапаны, тарелки к-рых прижимаются к седлу силой груза (фиг. 56) или пружины,причем величина нагрузки рассчитывается таким обр., чтобы клапаны открывались при превышении рабочего давления на 10% и Фиг. 55. во всяком случае до достижения максимально допустимого для паровых котлов давления. Диаметр клапана D определяется по следующей формуле: 0,006Q где D-средний диаметр клапана в см, Q-  максимальная часовая паропроизводительность К. п. в кг, h-высота подъема клапана в см и р-рабочее давление в atm; если сила   Фиг. 56. давления пара на один клапан превышает 600 кг, то пол:чающийся по ф-ле диаметр д. б. разбит на несколько клапанов. На стационарных К. п. ставят обьгано рьгааж-ные грузовые предохранительные клапаны, на подвижных (паровозных и судовых)-пружинные рычажные или чаще с непосредственным действием пружины (см. ниже Судовые К. п.). Правила требуют постановки на каждом котле не менее двух предохранительных клапанов, из которых один должен быть закрыт , чехлом и заперт на замок во избежание возможных злоупотреблений. Открытый тип клапанов (см. Клапаны), при к-ром пар выпускается прямо в котельную, удобнее для постоянного наблюдения за его работой, однако если по характеру работы котельной можно ожидать, что клапаны будут часто и подолгу парить, то лучше брать закрытый тип клапана (фиг. 56), у которого вытекающий пар по особой трубе отводится в такое место, где он не мешает персоналу котельной. В последнем случае следует обязательно предусматривать отвод конденсата из-под колпака предохранительного клапана, так как иначе этот конденсат будет стекать на обмуровку К. п. Из ф-лы для расчета предохранительных клапанов видно, что диаметр их при прочих равных условиях м. б. уменьшен при увеличении подъема клапана. В обыкновенных предохранительных клапанах в момент подъема вследствие приобретаемой паром скорости статическое давление непосредственно под тарелкой уменьшается, и клапан, поднявшись немного, снова опускается, после чего давление опять возрастает и тот же процесс начинается сначала-клапан дрожит; высота подъема при этом бывает весьма незначительной. В клапанах с полным подъемом тарелки используют кинетическую энергию вытекающего из-под тарелки пара для дальнейшего открытия клапана: вытекающая струя пара отклоняется особыми нанравляющими или, как это указано на фиг. 57, стенками клапанной камеры и ударяет в грибообразное расширение а на верхней части тарелки клапана. Для предупреждения возможности пригорания тарелки клапана к седлу уплотняющую поверхность делают всегда плоской и не шире 2 мм; кроме, того полезно снабжать тарелку приспособлением, позволяющим поворачивать ее время от времени (напр. шестигранная головка б, фиг. 57). Чтобы тарелка не перекашивалась во время подъема, нажимной штифт, оканчивающийся закругленным острием, должен опираться на тарелку в точке, лелсащей нилее плоскости седла. Желательно, чтобы все три точки опор-груза, нажимного штифта и опорной колонки-лежали на одной прямо!!. В качестве опор предпочтительнее пользоваться ножами, а не болтами (фиг. 56), так как по-  фиг. 5 7. 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 ... 49 |

|

© 2007 SALROS.RU

ПромСтройМат |