|

|

|

|

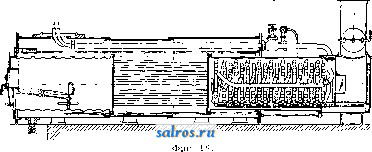

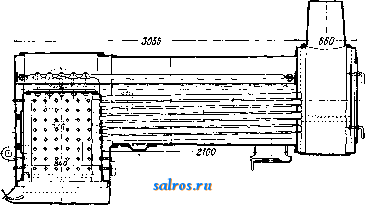

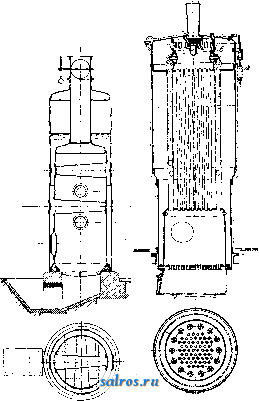

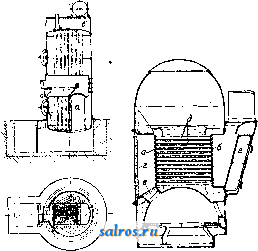

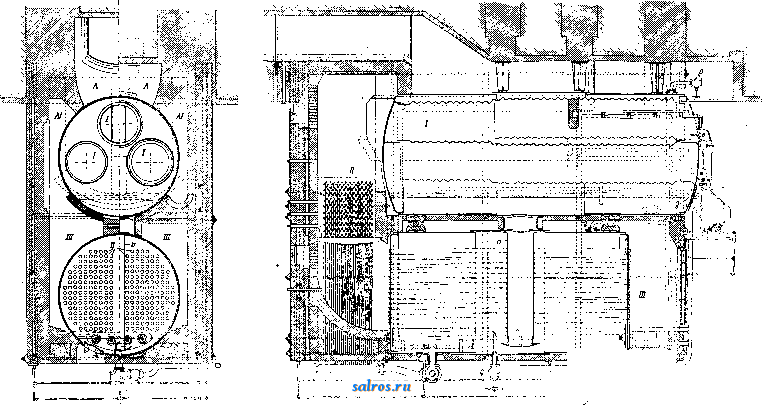

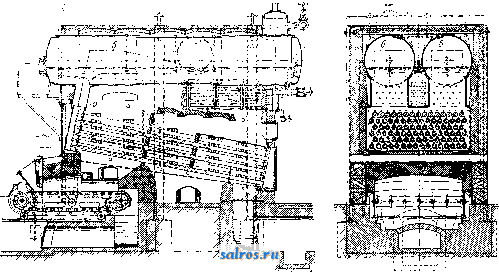

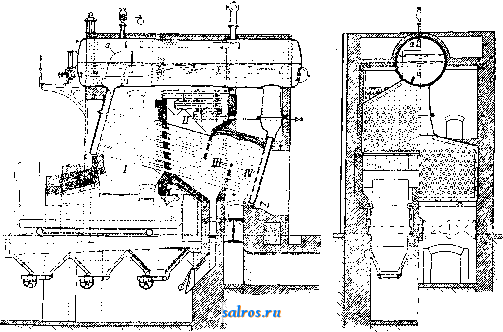

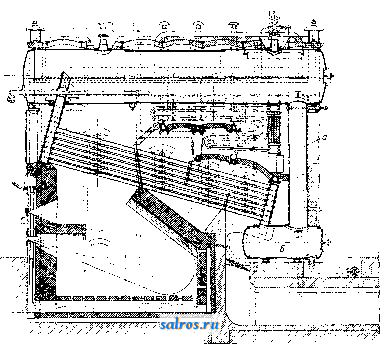

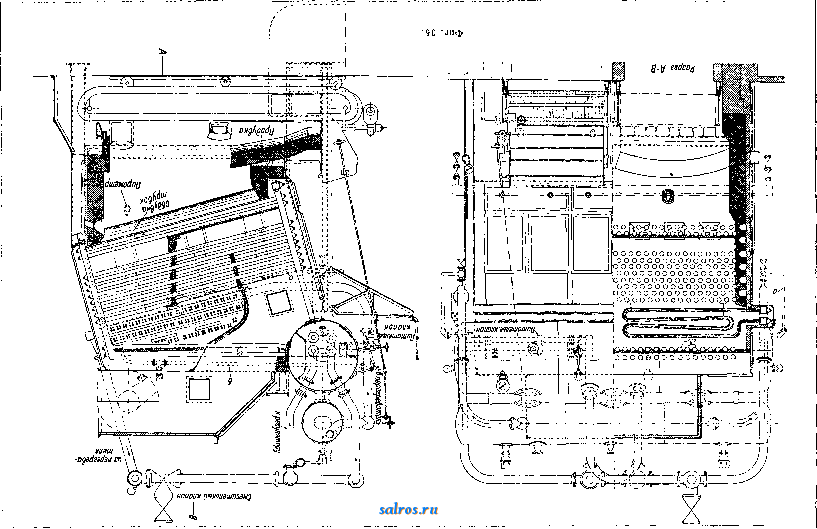

1 ... 8 9 10 11 12 13 14 ... 49 певой коробке, а в судовых приходится прибегать к помещению трубок пароперегревателя внутри дымогарных трубок особо крупного размера. Циркуляция в стационарных К. п. этого типа весьма несовершенна, и напряжение поверхности нагрева поэтому  незначительно. Благодаря большой поверхности нагрева эти К. п. допускают достаточно полное использование тепла (кпд до 80 %). Неудобством их является общая жесткость конструкции, трудность очистки дымогарных труб и громоздкость неразборного К. п. Трубчатые К. п. с прямым ходом дыма представляют собой в основном лгаротрубный К. п., у которого задняя часть лсаровой трубы заменена пучком дымогарных трубок. Обычно жаровая труба укорачивается настолько, что слул-спт .пппь в полагают в дымовой коробке, реже-в самих дымогарных трубках. Вес К. п. передается непосредственно фундаменту через приклепанные к барабану кронштейны. Обмуровка отсутствует, и дымовые газы отводятся из дымовой коробки непосредственно в трубу. Для сбора пара устанавливают обычно паро-сборную трубу. Очистка К. п. с выдвижными трубками удобна, с постоянными-весьма затруднительна или же невозможна в виду малого диаметра барабана. Локомобильные К. п.описанного типа (т.н. немецкий тип) применяются преимущественно для стационарных установок; для передвижных колесных локомобилей является неудобной большая строительная длина К. п.; кроме того сжигаемое в топках последних по б. ч. малоценное топливо требует значительного объема топки. Поэтому в подвижных локомобилях применяют большей частью котлы т. н. английского типа с прямоугольной огневой коробкой (фиг. 19). Плоские стенки огневой коробки укреп.чяются при помощи анкерных или распорных болтов, связывающих их с соседними плоскими стенками наружного барабана. Анкерные болты делаются из того же ма-   Фиг. 19. , качестве топки и огневой коробки; эти К. и. применяются всего чаще в локомобилях и называются поэтому локомобильными. Локомобильные К. п. (фиг. 18) для удобства чистки наружной поверхности дымогарных трубок устраиваются с выдвижными трубками; для этого задняя трубная доска прибалчивается изнутри к днищу барабана, а в переднем днище вырезается отверстие достаточных размеров, чтобы в него проходила жаровая труба и задняя трубная доска. Отверстие в переднем днище закрывается прикрепленным на болтах листом, в к-ром укрепляется передний конец жаровой трубы. Топка устраивается почти исключительно в жаровой трубе и снабжается б. ч. горизонтальной колосниковой решеткой или специальными топками для жидкого топлива, соломы, древесных отбросов, корья, торфа и т. д. Пароперегреватель обычно рас- териала, что и стенки огневой камеры, ввинчиваются в стенки котла и огневой камеры, и их выступающие наружу концы расклепываются (фиг. 20). Часто анкерный болт снабжают каналом, служащим для предупреждения о разрыве болта (в этом случае из отверстия начинает вытекать пар). Для укрепления верхней ПЛОСКО!! стенки огневой коробки применяют обычно анкерные балки   Фиг. 20. Фиг. 21. (фиг. 21), передающие давление на вертикальные стенки коробки. Топка К. п. локомобильного типа снабжается обычно колосниковой решеткой, обслуживаемой как пра- вило вручную; иногда применяют нефтяное отопление. Топочнью газы, образующиеся в топке, проходят по пучку трубок и затем из дымовой корОбки отводятся в трубу. Благодаря короткому пути газов кпд этих К. п. довольно низок. Перегре-вате.ть, который часто  Ф1и\ 22. Фиг. 23. отсутствует, м. о. расположен в дымовой коробке или внутри дымогарных трубок. Питание производят обычно через цилиндрич. стенку котла на середине высоты вблизи дымовой камеры; продувочный клапан располагают внизу стенок, окружающих огневую коробку. Очистка труб изнутри совершается сравнительно просто-банником через дверцу в иереднейчасти дымовой камеры; очистка накипи с внешней их стороны чрез-вьлайно затруднительна в виду незначительности свободного внутреннего пространства в котле, а часто и совершенно невозможна. К достоинствам локомобильных К. п. относятся общая компактность всего устройства, отсутствие обмуровки, возможность придания К. п. передвижности и сравнительно высокое использование занимаемой площади. Главнейшими недостатками являются низкое напряжение поверхности нагрева, трудность очистки трубок от накипи и в связи с этим высокие требования, предъявляемые к качеству питательной воды, а также малая экономичность. К. п. этой системы англ. типа применяются почти исключительно в передвижных локомобилях, немецкого типа- в небольших стационарных установках. Вертикальные К. п. строятся преимущественно для весьма малых поверхностей нагрева, когда главным условием яв- ляется не экономичность всей установки, а ее дешевизна и малая занимаемая площадь по.та. Наиболее простым типом является ж а-ротрубный вертикальный К. п., который обычно для увеличения поверхности нагрева снабжают кипятильными трубками (фиг. 22); для возможности очистки от накипи внутренней поверхности кипятильных трубок в барабане против обоих концов их вырезаны лючки. Топка (плоская колосниковая решетка, как и во всех других системах вертикальных К. п.) помещается внутри жаровой трубы, и топочные газы уходят из нее непосредственно в дымовую трубу. В виду значительного развития экранной поверхности нагрева эти К. п. допускают сравнительно высокое напряжение площади нагрева. Их основным недостатком является, весьма малая экономичность. Огнетруб-н ы е вертикальные К. п. с прямым ходом дыма допускают несколько лучшее использование топлива и строятся нескольких типов, отличающихся однако лишь в мелочах. На фиг. 23 изображен вертикальный огне-трубный К. п. с пароперегревателем, расположенным в дымогарных трубках крайнего ряда. Регулировка перегрева совершается автоматически при помощи термостата а, поворачивающего посредством системы рычагов круговую заслонку б, открывающую или закрывающую проход топочным газам через крайний ряд дымогарных трубок. Вертикальные огнетрубные К. п. с обратным ходом дыма бывают двух различных типов: с вертикальными и горизонтальными дымогарными трубками. Первый тип изображен на фиг. 24; здесь топочные газы проходят из топки по л^аровой трубе а вниз, затем идут по пучку дымогарных трубок вверх и, собираясь в дымовой камере б, уходят в дымовую трубу. К. п. второго типа весьма распространены в Англии под названием котлов Кокрана (Cochran, фиг. 25); К. п. состоит из цилиндрич.наружн. барабана , закрытого сверху выпуклым, а снизу вогнутым полусферич.  Фиг. 24. Фиг. 25. днищами; на середине барабана вырезаны два больших прямоугольных отверстия и в них вставлены две плоских трубных доски а и б, снабженные отогнутыми бортами соот- о о 9 С. анф  ветственной формы. Топка помещается в нижнем полусферическ. днище, служащем т.о. стенкой топки; топочные газы через патрубок в переходят в огневую коробку, закрытую сзади выложенной шамотом дверцей г, оттуда проходят через пучок дымогарных тру- новками, они частью применяются в качестве вспомогательных К. п. в химической промышленности и вообще применяются там, где пар требуется в ограниченном количестве. Двойные жаротрубные и огнетрубные К. п. (так наз. экономические)  бок д и, собравшись в дымовой камере е, уходят в дымовую трубу. Этот К. п. об.тадает рядом преимуществ по сравнению с другими типами огнетрубных вертикальных К. п.; так напр. он удобен для чистки не только внутренней, но и наружной поверхности дымогарных трубок вследствие значительного ничем не суженного пространства наверху его, обладает высоким кпд (по данным фирмы, до 75%). Недостаток его, общий впрочем всем вертикальным К. п.,-невозможность создания крупных единиц и трудность присоединения пароперегревателя. К. п. системы Крадлея (Crad-ley) отличается от описанного выше лишь тем, что у него огневая коробка полностью находится внутри котла и передняя трубная доска не плоская, а является частью цилиндрической поверхности барабана котла. Питание всех вертикальных К. п. совершается в верхнюю часть барабана, продувка производится в низшей точке водяного пространства. Обмуровка почти всегда отсутствует; вес К. п. передается непосредственно фундаменту, на котором он стоит. Область применения вертикальных К. п. ограничивается мелкими уста-  Фиг. 23. получили довольно значительное распространение, особенно для небольших установок. В простейшем виде К. п. этой системы представляют собой два котла-жаротруб-ный и лежащий над ним огнетрубный, соединенные мелоду собой несколькими соединительными штуцерами. Крупным недостатком этого типа, заставившим вообще отказаться от его применения, является чрезвычайно высокая влажность пара, вызываемая тем обстоятельством, что наиболее сильное парообразование* происходит в нижнем жаротрубном котле и пар должен до зеркала испарения пройти через слой воды до 3 ж высотой; поэтому современные двойные К. п. устраиваются всегда с двумя раздельными зеркалами испарения-для верхнего и нижнего котла. Водяные пространства обоих котлов делаются таклсе раздельными или же соединяются мелоду собой. К. п. первой системы, т. е. с двумя водяными и двумя паровыми пространствами, изобралсен на фиг. 26. Нижний коте.т1-трехжаротрубный, верхний- огнетрубный; паровые пространства соединены патрубком а, водяные лее пространства не сообщаются непосредственно друг с другом; это последнее обстоятельство заставляет производить питание каждого котла отдельно (иногда нижний котел питают от верхнего через сливную трубу) и иметь наблюдение за уровнем воды как в верхнем, так и в нижнем котле. Питание верхнего котла производится через верх у б, а нижнего-через переднюю стенку у е. Продувочные патрубки г и д-также отдельные для каждого KOTwTa. Эти недостатки уничтожены в К. п. с сообщающимися водяными пространствами и двумя зеркалами испарения (фиг. 27). Водяные пространства обоих котлов сообщаются посредством штуцера а; для создания в нижнем котле при парообразовании особого зеркала исиарения, перед штуцером поставлена в верхней части его перегородка б в виде сегмента, изображенная отдельно на фиг. 28; в переборке имеется клиновидная щель в, служащая для прохода пара, причем при усиленном парообразовании воды уровень в нижнем котле понижается и зеркало испарения увеличивается. Пар по трубке г отводится в паровое пространство верхнего котла; уровень воды в нилшем котле не мо-л^ет очень сильно пЛшзиться, т.к. после того, как он опустится ниже кромки перегородки б, образующемуся пару открывается большая площадь прохода; поэтому наблюдение за уровнем ведут лишь в верхнем котле. Питание совершается в нижний котел нормальным способом через переднюю стенку его. Топка, обычно снабженная колосниковой решеткой с механическ. загрузкой или нефтяной горелкой, помешается в жаровых трубах нижнего котла; топочные газы проходят через жаровую трубу, затем обогревают перегреватель (t° перегрева регулируется клапаном) и проходят через пучок дымогарных трубок верхнего котла, далее поворачивают обратно и омывают внешнюю поверхность водяного пространства верхнего котла. После этого газы настолько охлан-сдаются, что можно, без опасения вызвать перегрев листов, провести их над паровым пространством и верхней частью водяного пространства нижнего котла; наконец, омыв нижнюю поверхность нижнего котла, газы уходят в дымовую трубу. Вес верхнего котла передается обычно нижнему через особые опоры, иногда делаемые подвижными (фиг. 26); иногда для разгрузки нижнего котла вес верхнего барабана воспринимается балками, заделанными в стены обмуровки К. и.; нижний котел покоится на опорах, стоящих неносредственно на фундаменте. Относительно золоудаления и очистки остается в силе сказанное выше о жаротрубных и трубчатых К. п. К достоинствам этой системы К. п. долншы быть отнесены: 1) экономичность использования тепла топлива: кпд котла вместе с перегревателем достигает 82-84%, 2) сравнительно хорошее использование площади пола. Главным недостатком их является отсутствие планомерной циркуляции; в этом отношении имеется резкая разница между К. п. с разде.тьными. и общими водяными пространствами. В то время как первые обладают лучшей циркуляцией во время растопки котла, что понижает время (2-2,5 ч. против 3-5 ч.) и расход топлива на нее, вторые обнаруживают во время работы значительно меньшую разность t° в различных точках обоих котлов. Последнее свойство, часто ведущее в К. и. первого типа к возникновению напряжений, влекущих за собой неплотности швов и образование течи в местах развальцовки трубок, заставляет отдать предпочтение второ- му типу , особенно там,где продолжительность растопки не играет большой роли. Двойные К. п. пользовались одно время большим распространением в средних и крупных промышленных установках. В настоящее время они вытесняются водотрубньши К. п. Вообще говоря, верхний котел участвует настолько слабо в парообразовании (20-30%), что играет гл. обр. роль подогревателя, не обладая в то же время высокой экономичностью экономайзеров; поэтому, с развитием применения последних, К. п. этого типа почти утратили свое былое значение. В тех случаях, когда отсутствие хорошей питательной воды делает нежелательным применение дымогарных трубок, верхний котел делают также жа-ротрубным; такие К. п. называются двойными жар отрубными К. п. Иногда бывает неудобна большая строительная высота этих К. п.; тогда прибегают к расположению жаротрубного и трубчатого котлов на одном уровне (К. п. системы Рейхлинга). причем водяные и паровые пространства их соединяются двумя горизонтальными патрубками; промежуток между обоими котлами используется для установки пароперегревателя. Оба последних типа К. п. не имели значительного распространения. Г. Водотрубные К. п. состоят из ряда нанолненных водой и омываемых снаружи топочными газами прямых или изогнутых трубок незначительн. диаметра (76-102 м-м), соединенных в одно целое посредством секций, камер или барабанов. В зависимости от угла наклона трубок к горизонту разлгша-ют горизонтально-водотрубные К. п. и вертикально-водотрубные К. п. 1. Горизонтально-водотрубные К. п. характеризуются пучком кипятильных трубок, поставленных под небольшим углом а к горизонту (tg а 1:1, обычно 1:54-1:4), что необходимо для создания при работе постоянного восходящего тока воды, поддерживающего хорошую циркуляцию. Обеспечение правильной циркуляции и снабжения, в особенности нижних, подверженных действию лучистой теплоты рядов трубок, постоянным притоком воды составляет главную задачу конструктора, В связи с увеличением интенсивности парообразования вместо применявшихся раньше 10-12 горизонтальных рядов трубок в настоящее время берется только 7-8, так как в первом случае нижние трубки иногда плохо снаблеались водой, что вызывало возмоншость их перегрева. Длина трубок в нормальных горизонтально-водотрубных К. п. равна в среднем 5 м,в котлах высокой мощности ее изменяют в зависимости от местных условий, гл. обр. для создания топочной камеры достаточных размеров (в крупных единицах длина доходит до 6-6,5 м). Нормальный диам. кипятильных трубок-95 мм (3/4 дм.), изредка меньше (89 мм S ЗЧг дм.) или больше (102 мм = 4 дм.), толщина стенок делается как правило равной 3,5 лш, иногда ал;е для первых рядов ее увеличивают до 4 мм. Камеры являются наиболее слабым местом в этих К. п,; на фиг. 29 изображена нормальная сваренная камера, а в табл. 4 приведены нормальные размеры камеры для трубок 0 95 мм при различных давлениях пара. Табл. 4.-Н ормальные размеры камер горизонта л ь н о-в одотрубных К. п. в мм (фиг. 2 9). Наименование размеров Давление в а(?п о с; Н СИ Расстояние е h 0 массивных распорных болтов о о S о jZ полых распорных болтов Расстояние е........ и,.. . . Irf...... Толщина стенок 0 массивных 1)аспорных f с/, болтов \ с( 0 полых распорных болтов Толщина боковых стенок \ . камеры .S, при разных Ь j SJ, Для возможности постановки и смены трубок и их очистки изнутри в передней стенке камеры против каждой трубки вырезано отвер-  ФПГ. 29. стие (лючок), закрываемое особою крышкой с (фиг. 29), вставляемой изнутри и затягиваемой гайкой, опираюшейся на тарелку А. Крышки делают обычно цельнокованые фиг. 306), в к-рых больш. часть сварки заменена клепкой; для уплотнения же шов сверху сварен автогенным способом. В США применяют камеры, изготовленные из двух листов с отогнутыми бортами, склепанных внахлестку посредине боковой стенки. Верхние барабаны делают обыкновенно клепаные, 0800 мм, а при сильно колеблюшемся отборе пара 1 300 ~ 1 500 мм, для создания достаточного водяного объема. Сильные Г-ные напряжения верхнего барабана, вызываемые тем, что низ барабана охлаждается питательной водой, а верх нагревается паром, заставляют делать клепку круговых швов (за исключением приклепки днищ) всегда двойной, далее если расчет прочности требует лишь однорядного шва. Необходимо предусматривать всегда достаточное сечение каналов, подводящих воду к трубкам и отводящих пар от пих; как минимум, дающий еще удовлетворительные результаты на практике, м. б. принято сечение, равное \g-/s площади сечения всего трубчатого пучка. Горизонта.пьно - водотрубные К. п. снабжают обычно плоскими или ступенчатыми колосниковыми репдетками; особенно часто применяют механич. цепные решетки. Нередко применяют таклее и нефтяные тонки, а в последнее время в крупных установках почти исключительное распространение получили топки для сжигания пылевидного топлива. Топочные газы обычно проходят сначала через переднюю часть пучка кипятильных трубок вверх, омывают нижнюю поверхность барабана, затем обтекают трубки еще несколько раз в поперечном или же в наклонном направлении и затем уходят в'боров. Перегреватель как правило помешается мелсду пучком труб и барабаном

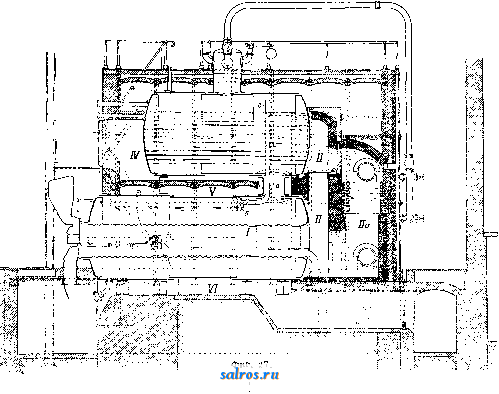

Фиг. 30 а. вместе с бсттом, уплотнение соединения производится непосредственно металл по металлу или посредством особых прокладок. Сварные швы камеры являются ее наиболее слабым местом, поэтому стремятся свести количество их к минимуму. В Германии с этой целью были иредлонсены конструкции (Гартмана - фиг. 30а и Штейпмюллера- Фиг. 30 б. и обогревается газами по выходе их из первого вертикального дымохода; хштенси-вность перегрева регу.1ируется заслонкой, гсоторая открывает газам путь в боров помимо перегревателя. Питание производится как правило в верхний барабан с такиги расчетом, чтобы вода попала в трубки лишг, хорошо прогревшись. Продувка совершает- ся обычно из нижней части задней камеры, к-рую для улавливания накипи и грязи опускают ниже последнего ряда трубок, образуя т. о. отстойник, или же из особого гря-, , зеуловителя (например в секцио-нальньгх котлах, в котлах Фицнера и Гампера). В виду сложности общей формы К. п. особое внимание д. б. обращено на правильное устройство опор. Двухкамерные К. п. часто опираются на камеры, причем в этом случае необходимо одну из них ставить на катки для возможности свободного расщирения трубок. Секциональные и однокамерные К. п., а,также двухкамерные, у к-рых одна из камер не скреплена жестко с барабаном, подвешивают за барабан, причем весь вес К. п. передается при посредстве попереч-Фиг. 31. jjjj балок стальным клепаным колоннам, стоящим непосредственно на фундаменте; т. о. кладка освобождена от нагрузки весом котла и м. б. сделана значительно более легкой. Золоудаление производится обьшно ровка. Основные недостатки: 1) сравнительно сложный и дорогой уход вследствие обилия лючков, создающего много мест возникновения возможных неплотностей, 2) трудность очистки и внутреннего осмотра камер и секционных коробок, 3) дороговизна и ненадежность камер и секционных коробок, в большинстве случаев сваренных впритык. Ряд взрывов двухкамерных котлов в Германии заставил издать закон, по которому нин^няя часть передней камеры должна быть доступна постоянному осмотру.Горизонталь-но-водотрубные К. п. разделяются на однокамерные, двухкамерные, секциональные и батарейные. Однокамерные К. п. состоят из одной камеры, к к-рой присоединен ряд закрытых с другого конца кипятильных трубок. Для обеспечения циркуляции в однокамерных К. п. применяют т. н. трубки Ф и л ь д а (фиг. 31)-двойные трубки, в которых смесь пара и воды поднимается по наружному кольцевому пространству, тогда как вода опускается по внутренней трубке. Из однокамерных К. п. в Германии полу-  Фиг. 32. через особые дверцы из зольных карманов на уровне по.яа котельной или из зольных воронок непосредственно в вагонетки в особых коридорах, расположенных ниже пола котельной. Очистка трубок изнутри производится легко по удалении крышек лючков специальными банниками и щетками; снарулш зола и копоть сдуваются обычно струей пара, направляемой перпендикулярно к трубкам через особые щелевидные дверцы в обмуровке или параллельно трубкам через полые анкерные болты в камерах. К достоинствам, общим для всех горизонтально-водотрубных К. п., д. б. отнесены: 1) высокое использование площади пола котель-Hofi (правда, за счет высоты), 2) возмолг-ность создания крупных единиц, 3) хорошая циркуляция воды, 4) быстрая растопка и быстрое выравнивание температуры в различных местах К. п., 5) удобство сопряжения с перегревателем, 6) легкая обму- чил распространение тип Дюрра, а во Франции-Никлосса. Котел Дюрра изображен на фиг. 32. Для обеспечения правильной циркуляции камера разгорожена перегородкой а на две части, причем по правой-смелс-  Фиг. 33. ной с задней стенкой, омываемой топочными газами, поднимается смесь пара и воды, а по более холодной, левой, притекает вода из верхнего барабана; для более удобной чистки трубки делаются открытыми с обоих концов, причем задний 1сонец закрывается особой крышкой. Для того чтобы поток пузырьков пара, поднимающийся из передней камеры и с нагреваемого днища верхнего барабана, не препятствовал притоку воды к камере, устроена перегородка б, направляющая пар в заднюю часть котла и оставляющая воде проток по боковьпи, сравнительно холодным, стенкам барабана. Устройство статком этого классического типа двухкамерных К. п. является ненадежность снабжения водой из барабана нижних рядов трубок, особенно нулсдаюшихся в этом; объясняется это тем, что путь через верхние трубки является кратчайшим и ббльшая часть воды протекает по ним. Для уничтожения этого недостатка питание задней ка-  Фиг. 34. кипятильных трубок и лючков котла Дюрра видно из фиг. 33. Преимуществом однокамерных К. п. является возможность свободного расширения отдельных трубок; это однако не уравновешивает их недостатков-трудности очистки и в особенностр! недостаточно надежной циркуляции, следствием чего является перегорание кипятильных трубок, в особенности нижнего ряда. Двухкамерные К. п. (фиг. 34) имеют две камеры-переднюю и заднюю, соединенные пучком кипятильных трубок. Задняя камера расположена ниже передней и слулсит для опускания воды из барабана; в передней камере собирается смесь пара с водой, вытекающая из кипятильных трубок и направляющаяся через патрубок (штуцер) в барабан. Вылетающая из переднего штуцера с большой скоростью струя пара отклоняется особым направляющим желобом а параллельно оси барабана, чтобы не вызывать излишнего возмущения поверхности зеркала испарения, что привело бы к увеличению влажности пара. Особенностью к. п., изображенного на фиг. 34, является устройство опор: передний конец барабана подвешен к поперечным балкам, опирающимся на две колонны, а задний конец котла опирается на катки посредством задней камеры. Т. о. обеспечено до известной степени свободное расширение как барабана, так и камер и пучка кипятильных трубок. Недо- меры производится через ее нижний конец ири помощи особых труб или же штуцеров, лежащих вне области нагрева; иногда этого же стремятся достигнуть путем расположения в задней камере особых перегородок или расставляя более широко нижние ряды трубок (оба последних способа однако менее наделены). Типом котла с питанием задней камеры через ее нижнюю часть является К. п. Фицнера и Гампера, пользующийся широким распространением в СССР (фиг, 35). Обратная труба а сообщает верхний барабан с грязевиком б, к к-рому непосредственно присоединена задняя камера. В остальном котел ничем не отличается от нормального типа двухкамерных К. п. Двухкамерные К. п. широко применяются в промышленности и небольших электроцентралях, однако их недостатки, гл. обр. наличие плоских камер значительного объема, привели к тому, что в крупных установках они заменяются секциональными или вертикально-водотрубными К. п. СеКциональные К. п. отличаются от двухкамерных тем, что у них камеры разбиты на ряд отдельных секций-коробок прямоугольного сечения, по б. ч. змееобразно изогнутых по длине, которые соединяются с барабаном рядом вертикальных или горизонтальных трубок. Наиболее распространенным типом этих К. п. являются котлы системы Бабкока и Вилькокса (см. Бабкока и Вилькокса котлы). Помимо К. п. нормального типа, применяющихся теперь лишь в установках средней величины, не требующих особенно интенсивной форси-ровки и высокого испо.тьзования площади пола котельной, Бабкок и Вилькокс строят К. п. морского типа (фиг. 36), отличительными особенностями которых являются: поперечное расположение верхнего  Фиг. 35. барабана, особый паровой коллектор, наклон трубок к передней части котла и соединение задних секций с барабаном горизонтальными трубками. Пароперегреватель помещается над кипятильными трубками и обогревается топочными газами, выходящими из первого дымохода. В виду того что у К. п. Бабкока и Вилькокса не имеется заслонок, регулирующих степень перегрева пара и закрывающих при растопке котла доступ топочным газам к перегревателю, в них при растопке трубки перегревателя наполняются водой из котла помощью трубопровода а; регулировка t° перегрева производится пуском в среднюю секцию перегревателя насыщенного пара по трубке б. Секциональные К. п. с поперечным барабаном (морского типа) применяют также часто для котельных установок большой мощности. В этом случае конструкция котла претерпевает весьма существенные изменения. Установка секцнонального К. п. изображена на фиг. 37; основными требованиями, предъявляемыми к этим котлам, являются след.: возможность создания крупных единиц, высокая паропроизводительность,отнесенная на единицу п.чощади пола котельной, высокий перегрев пара, значительное развитие экранной поверхности, возможность устройства топочной камеры больших размеров. Требование высокой темп-ры перегрева заставляет разделить поверхность нагрева трубчатого пучка на две части-одну меньшую а, лежащую непосредственно над топкой, и другую-ббльшую б, лежащую за перегревателем в, расположенным между ними. Кроме поверхности нагрева трубок, входящих в состав собственно котла, парообразование совершается в трубках гг, расположенных вдоль стенок топочной камеры, и в трубках дд так называемой охладительной решетки; обе серии трубок непосредственно ис-по.льзуют лучистЮ теплоту пламени и раскаленных стенок топки и участвуют весьма интенсивно в парообразовании; в трубки подается снизу вода из нижней части барабана по трубам жж, образующийся пар поступает в верхнюю часть барабана по трубам 33. Пар собирается в коллекторе и, откуда по трубе к поступает в перегреватель. Так как эти К. п. строятся обычно для высоких давлений, то барабаны применяются почти исключительно цельнокованые. В последнее время америк. котлост-роительные заводы (Springfield Boiler Co., Heine Boiler Co.) для уменьшения числа лючков стали делать секции увеличенных размеров, причем один лючок приходится на четыре трубки (фиг. 38); кроме того, так как секции в К. п. высокой мощности для экономии места обычно ставятся не нак.тонно, а вертикально, то для лучшей развальцовки трубок у них устраивают особые наклонные карманы. В последнее время начали делать секции из стального литья, а при особо высоких требованиях к качеству материала-также из электростали. К. п. высокой мощности снабжают обычно топками для пылевидного топлива, особенно удобными в виду высокой t° получающегося факела, обусловливаемой легкой регулировкой избытка воздуха, а также и вследствие их экономичности, легкой управляемости и полной механизации обслуживания. Топочные газы проходят через переднюю часть котла перпендикулярно трубкам, обтекают перегреватель, затем один или два раза,меняя направление, проходят через заднюю часть трубчатой поверхности нагрева К. п., после чего для более полного использования заключающегося в них тепла проходят через экономайзер л и воздушный перегреватель .м. Нагретый воздух собирается в камере н, откуда часть его, необходимая для вдувания топлива, забирается вентилятором п, главная же масса воздуха по расположенным в стенках топочной камеры каналам р поступает в топку, охлаждая по пути стенки и нагреваясь сама. Питание производится в барабан, через верх его (с), продувка-из особых сборных коллекторов mm, соединяющих нижние концы трубок и секций. Весь котел с пучком труб подвешивается на тягах  1 ... 8 9 10 11 12 13 14 ... 49 |

|

© 2007 SALROS.RU

ПромСтройМат |